交差する思考──建築・小説・映画・写真

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

小説の空間の成り立ち

長島──思った以上に新刊と関係ないなと思いながら聴いていました(笑)。でも中山さんも柴崎さんも作品をつくっている方ですが、やはり中山さんはデザインする人、設計者なのだと感じました。作品って必ずしも設計がなくてもできますよね。例えばおそらく濱口竜介さんにとっても重要な監督の一人で、ジョン・カサヴェテス(1929-1989)という人がいますが、カサヴェテスの映画の特徴のひとつとして言われるのは即興ということです。あらかじめ脚本なり舞台なりはあるけれども、役者の身体やそれまで生きてきた経験を重視して、そこに委ねるようなつくり方をする。それはたぶん設計という概念の範囲を超えたことだと思うんです。柴崎さんの作品も、小説内でいろんな時間や場所が超越的に組み合わされているという意味では設計がある思いますが、でも一方では、いったん登場人物を書き出すと、その人が勝手に生きて動き出すというか、そういう意味で設計を超えたところもあるような気がします。建築はやはりそういう人間まで含めて作品化することはできませんから、そこは建築の設計者である中山さんとは違うところなのかなと思いました。

柴崎友香──私は、そうですね。設計している部分もあるけど、そうではない部分もあるという感じです。「こういうものをつくりたい」というイメージはありますが、「こういう理由だからこういうふうに組み立てる」という組み立てはそんなにきっちりとはない。こんな感じにしたい、どうやったらそれに近づくか、というのをいろいろやってみているということだと思います。

建築もそうですが、私が映画はいいなと思うのは、手前と奥がある。それが本当にとってもうらやましいです。手前にいる人と奥にいる人が関係ないことをしているという状況が、実際の空間でも、とても好きなんです。だからそれを小説でやりたいのだけど、小説でそれを書くのはものすごく難しい。小説では二つのことを完全に並行して書くことはできないし、2行を同時に読んでくださいというわけにもいかない。要するに文章は1列しかないから、どうしても順番ができてしまうんですよね。だからそれに近いことをどうやったら実現できるか考えています。

さっきの濱口さんの映画では家の飲み会でしたが、私の小説もやたら飲み会が多くて、飲み会が出てこない小説はないくらいなんです。それもやはり複数の人の間にいろんな関係性があって、それを見せたいという気持ちがある。来年で20年、もうこの仕事をしていますが、振り返ってみても、最初の『きょうのできごと』(2000)からもう視点が複数なんですよね。同じ日の出来事を五つの章で別々に書いている小説ですが、それぞれ視点がずれていて、すこしずつ時間が前後したりしている。そうやって視点が違うものを重ねることで、同じ時間に別のことをしている人がいるとか、同じ空間でも視点が違うと風景が変わるとかいうことを描きたかったのかなと、最近思います。

- fig.6──『きょうのできごと』(増補新版、河出文庫、2018)

長島──数時間前、自分なりに今日のトークの話題を想像しながら、いくつかツイッターで覚え書きを投稿をしたんです。そのなかで柴崎さんの本から、こういう画像を抜粋していました。

- fig.7──柴崎友香『また会う日まで』(河出書房新社、2007)pp.141-142

『また会う日まで』(2006)という、もう10年以上前の作品ですが、今柴崎さんがおっしゃったような空間の重なりが見て取れると思います。二人の女性が歩いていて、わりと深刻な会話をしている。「わたしは有麻ちゃんのそういうとこ、いいと思ってるよ。周りのこと、ちゃんと見てるってことだもん。みんながあの帰っちゃった子みたいだったら仕事もできないし、友だちになるのも難しい気がする」という一人のセリフがあって、その後に「歩道橋の階段が見えた。東京は歩道橋が多い。大型のトラックが、地響きを立ててわたしたちを追い越した」という文が挿入され、それから会話の返答として、「そうかな。わたし、そんなに誰とでも友だちになれるってタイプでもないよ」と続く。

僕は小説を読むのが苦手で、風景描写なんかはついさーっと読み飛ばしがちなのですが、ふと気が付くと、この文はかなり変ですよね。二人が歩きながら深刻な会話をしているのに、なぜかその応答のあいだに一人が「東京は歩道橋が多い」と思っているなんて。ただ、現実には考えにくいけれども、小説としてさーっと読むと、むしろ違和感なくその立体的な空間を感じている。作者によって設計された空間を、作者の作為に気付かないまま読者が体験するということが、ここで起きていると思うんです。

中山──あの、今日したかった話の流れになっているなと思って嬉しいです。これは映像的に考えてみると、二人の会話とそれぞれのアップが交互にあるなかで、突然歩いている二人とトラックと歩道橋をすごく遠くから眺めるカットが挟まって、また元に戻るという、そんなカメラワークですよね。

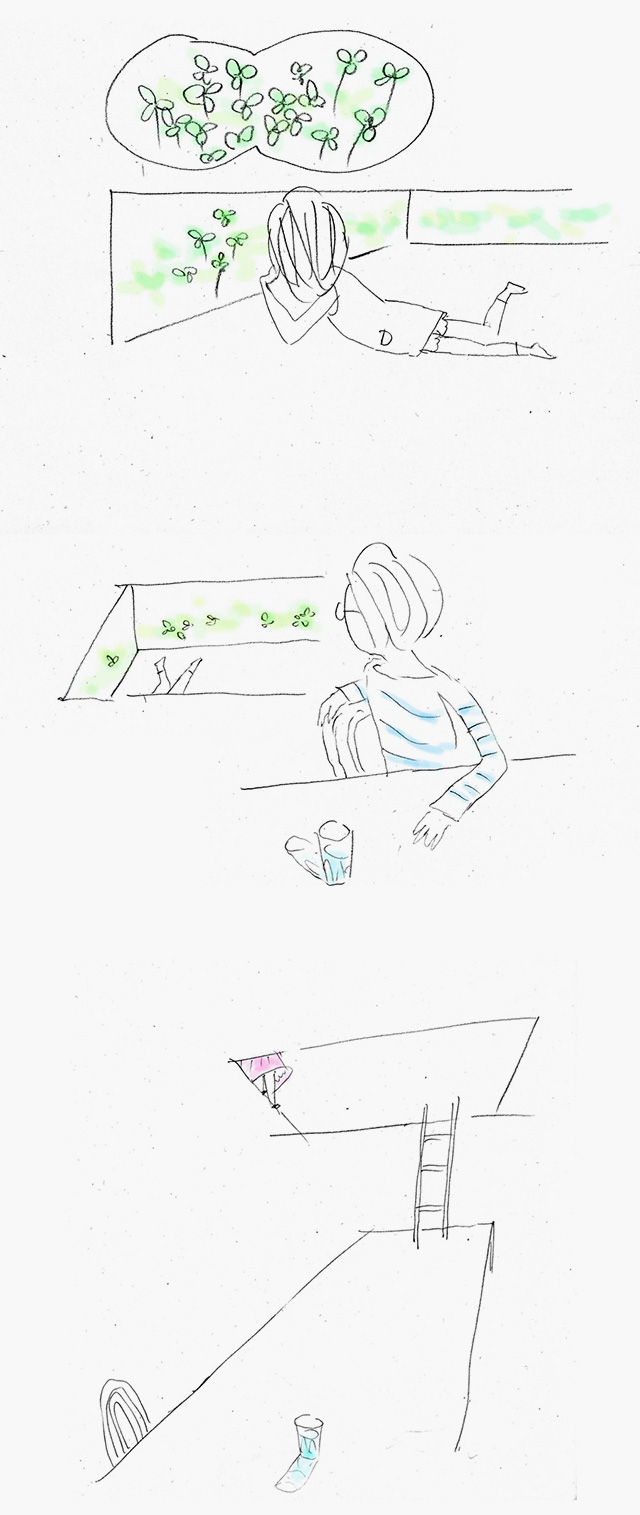

設計しながらよく不安になるのですが、建築の設計というのは無限にある話題を大体のところで要約して、その選びとった話題にかたちを与えていくような作業なので、それ以外の話題をなかったことにしてしまうんですよね。切り捨てられた側から組み立てられたかもしれない物語の可能性を想像すると怖くなる。それで、僕は小さなスケッチの束で設計を進めていく癖があるのですが、同じシーンを別カメラで見た絵を複数描くようなことをよくするんです。この話は今回の本ではなく、その前の『中山英之/スケッチング』(新宿書房、2010)という本で取り上げたのですが、《2004》(設計=中山英之+名和研二、2006年竣工)という住宅の設計では、はじめに施主の娘さんが見た一人称の庭の絵を描いて、次にその子の足だけが見える視点からお茶を飲む父親を描いて、さらに上のフロアとカップの置かれたテーブルの関係が見えている、というようなスケッチを描いて、その同時複数的で断片的な絵を手がかりに、いきなり模型を起こす、というようなことをしています。

- fig.8──中山英之《2004》スケッチ

柴崎さんの小説も、例えば『わたしがいなかった街で』(2012)という作品では、私が不在な世界と私が今いる世界を同時並行的に書いていく。読むと複数の物語が同時に無数にある世界のようなものが、なんとも言えない感じで立ち上がってきます。もちろん小説として、主人公の心象風景にエモーショナルに寄り添うことができるようにも、ちゃんとできている。でもそれだけでなくて、主人公と直接的に関係しない出来事も含めて世界が成り立っている、その感じのほうにむしろ引き込まれていくのが不思議です。その不思議さは、カメラが時空間を自在に移動したり、同じ出来事を別の角度と距離から何度も再生するような感覚に近いというか。

- fig.9──『わたしがいなかった街で』(新潮文庫、2014)

柴崎──カメラを複数にしたいという思いは、たぶんいつもあります。『また会う日まで』は有麻ちゃんという20代の女の子が大阪から東京に来る。この小説を書いていた2005年は、私自身がまだ大阪に住んでいたんです。それでテレビドラマで見るのとは違う、実際の東京の地面というか、よそ者が東京に来て東京を体験するということを書きたかった。この時期は、その時のその場所にしかないもの、その場所でしか感じられない何かを書きたいという気持ちがすごくありました。長島さんが取り上げてくださったのは、李花ちゃんという高円寺に住んでいる友人の家に泊まって、高円寺から環七を渡って中野の銭湯へ行くという場面ですが、その環七を渡る歩道橋から新宿の高層ビルが見える。ごく普通の光景で、特別に目立ったものがあるわけではないけれど、有麻ちゃんにとってはとても珍しい体験で、自分は今東京にいるということを感じられる構図なんです。

今、これを久々に読みましたが、「歩道橋の階段が見えた」ということと、「東京は歩道橋が多い」ということが、それこそ別のスケールで書いてある。それは自分が実際歩いている地面と、東京は歩道橋が多いという全体のことと、そこにトラックが通るという現在の時間的なことと、そのぜんぶが一体であることを書きたかったのだと思います。ただ、「ここで違うレイヤーのことを入れて」とはあまり意識していなくて、なるべく自分の感覚でその場面を再現しようとすると、こうなるんですよね。こういうのを「関係ないことが書いてある」とよく言われるのですが、関係なくはなくて、そこが書きたいんです。因果関係という意味ではなくて、関係がある。

- fig.10──『また会う日まで』(河出文庫、2010)

部分と全体のあり方

長島──ひとつのメッセージや筋立てに基づいて作品世界が閉じているのではなくて、それぞれの場面で外部の空気みたいなものを取り込んでいる。これは言ってみれば、作品の輪廓があまりはっきりしないということでもあると思います。僕は柴崎さんの小説をだいたい読んでいると思いますが、どれがどの作品だったか、じつはあまりよく分かっていないんですよね(笑)。でも柴崎さんご自身も、ある小説に出ている人がもしかしたら別の小説のなかにもいるかもしれないと、短編集のあとがきで書かれています。

わたしの小説はどれもそうなのですが、小説を書いたり読んだりする現実のわたしたちと同じ街にいる誰かの話と思って書いているので、ある小説に出てきた人物が別の小説の誰かと知り合うということも、現実と同じように起こるんだろうな、と思います。「世間って狭いよね」みたいな感じで。

(柴崎友香『週末カミング』[角川書店、2012]p.222)

この意味で考えると建築は、個々のシーンだけでは成立しなくて、より明確な全体像を与えないといけない、統合しないといけないですよね。そこは中山さんが建築を設計するときも、大きな難問になっているのかなという気がします。

中山──はい。あまりそちらのほうには話が行かないでほしいと思っていたんですけど(笑)。

柴崎──確かに建築だと、全体がないと存在できないですよね。

中山──そうですね。ただ、文章にももちろん構造はあるし、濱口さんは5時間を超える映画をお撮りになりましたが、小説にも短編から大河小説みたいなものまであるので、やはりどう外観を与えるのかという問題はあるのではないか、ある段階で「えいや!」とまとめ上げることを小説家もおやりになっているのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

僕がもうすこし食い下がりたいのは、先ほど柴崎さんは、「ここで違うレイヤーのことを入れて」というふうに意識しているわけではありませんと言われました。それはつまり、ある法則のようなものに基づいて物語を設計しているわけではないということですよね。だとすれば、いったい頭のなかでどんな組み立て方をすると、こういうあまり読んだことがないけれども非常にすっとその世界のなかに入っていけるような小説が書けるのか、そこをもうちょっと解き明かしてみたい。

柴崎──どうなんでしょうね。でも本当に自分では、「この次はこう来て」とかはあまり考えずに、「なんとなくこれを入れたい」みたいなことなんです。全体の構造を考えていないわけではなくて、例えば『また会う日まで』は1週間の話です。何曜日から始まって何曜日に終わるという1週間があって、それが大まかな構造になっている。

- 柴崎友香(左)/中山英之(右)

中山──以前『窓の観察』の打ち上げの席で、パノラマ写真を撮っている話をしてくださいましたよね。ホームページにもいろいろ載せていらっしゃいますし、さらにその後、『パノララ』(2015)という小説を書かれたり、主人公が写真を撮るという設定の作品も複数書かれている。パノラマで写真を撮るとひとつの画面のなかで時間がずれて、そにいたはずの人が消えてしまったりする。つまり、「これを撮ろう」という意識とは外れたところで起こっている出来事まで横並びにずらーっと写る。そういう多視点的なヴィジュアルのイメージが柴崎さんの小説のなかにもあるなというのが、僕がいつも作品を読むときに気になるところなんです。

これはパノラマではないですが、《洛中洛外図屏風》(1565)という狩野永徳(1543-1590)の屏風絵がありますよね。平行視線で全体を見ているので消失点がなく、どこを切り取ってもなにがしかの出来事が描かれている[《上杉本 洛中洛外図屏風》右隻、左隻(Wikipedia)]。柴崎さんの小説もこれと似て、大きな絵をカメラで順番に覗きながら見ていくとひとつの物語が生まれるというような、そういう雰囲気というか構造が、小説のなかにあると思うんです。

今日のトークに備えてぱらぱらと見返していたときに、『わたしがいなかった街で』のなかで、カート・ヴォネガット(1922-2007)の『スローターハウス5』(1969)が出てきているのが目に付きました。読んだことがない方に紹介をすると、ある人が宇宙人にさらわれるのですが、その宇宙人は四次元の世界を生きている。つまり時間軸も経験のなかに存在しているので、その宇宙人はあらかじめぜんぶの人生を経験済みなんです。彼らはそういう長い時間軸のなかで自由にフォーカスを移動して、今日はこの時間を生きようというふうに日常を送っている。つまり、巨大な《洛中洛外図屏風》のような絵があって、覗き穴からそのごく一部だけを見ることを繰り返しているうちに、なんとなく全体の絵を経験しているみたいな、そういう構造になっている。

- fig.11──カート・ヴォネガット・ジュニア

『スローターハウス5』(伊藤典夫訳、ハヤカワ文庫、1978)

今日、柴崎さんのパノラマ写真を持ってきていただけばよかったなと後悔していますが、そうやって趣味としてやられていることと、作品をつくるということのあいだに、何か相関関係はあるのでしょうか?

柴崎──《洛中洛外図屏風》みたいなものを見るのは好きですね。出来事が沢山あって、「こんなところでこんなことをしている人がいる」というのは、ずっと見ていられます。発見するのが好きというか、だからそういうものを書きたい気持ちはあるのですが、小説だとなかなか難しい。群像劇という形式はありますが、小説はやはり焦点が合っていないといけないですから。こっちではお風呂に入っている人がいます、こっちではご飯を食べている人がいます、というのを延々書いてもしょうがないというか、読んでもらえないので(笑)。でもそういうさまざまなものごとの上に全体が成り立っているということが書きたい、という気持ちはあると思います。

写真はパノラマに限らず、それ以前から普通に撮っていましたが、撮っていてまず、写真は本当にすこししか撮れないなと思うんです。写真は現実をそのままを写すと思われがちですが、撮れば撮るほど何も写らないというか、ごくごく一部分しか写せない、あるいは撮った人の意図がすごく入ってくると感じる。そういう不自由さや、現実のようで現実ではないズレみたいなものとか、時間の感覚とか、そういう写真にまつわるものが小説を考えるときに影響しているとは思うんですよね。写真と小説は違うので、違うなかで、でも写真を撮っているときに感じた感覚を小説だったらどう表現できるのかとか、ジャンルによってできるできないの壁があるからこそ、いろいろやってみているうちに、こんなふうになるのかなという気はしています。小説を書けば書くほど、小説ではこういうことができるなと、書いているうちに分かってきたことのほうが多いかもしれません。

- 映画の思考──濱口竜介監督の話

- 小説の空間の成り立ち/部分と全体のあり方

- 自分を外側から眺める視点/世界を更新する作品

- 怒りと疑問/終わりに