第3回:建築史学の現代性

ゴシック建築研究史に見るモダニズム建築理論の展開

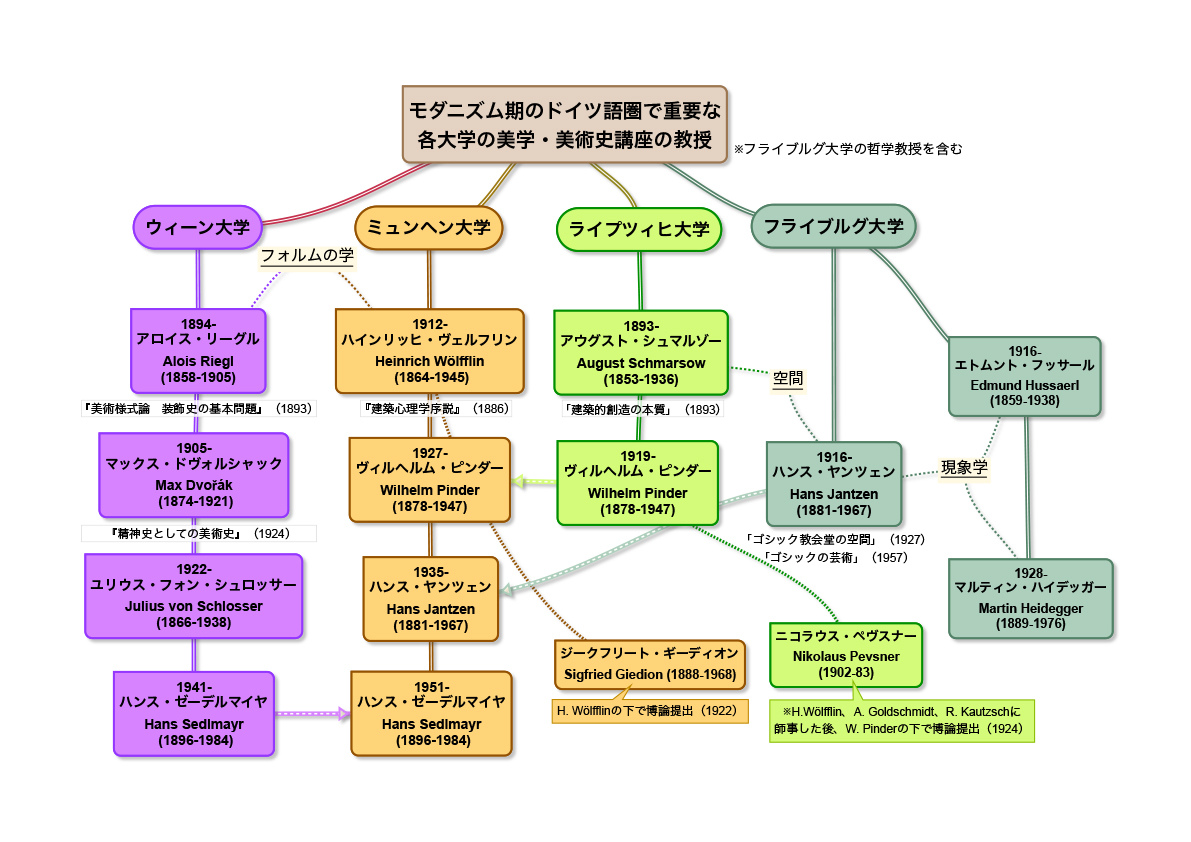

シュマルゾーの空間論に限らず、この時代のドイツ語圏で展開した美術史・建築史の研究は、近代的な美術史学、建築史学の基礎を築いたばかりでなく、その理論には、建築におけるモダン・ムーブメントとの並行関係を強く見出すことができる[fig.1]。ただし、彼らの研究活動すべてをレビューすることは、筆者の手にはとうてい収まりきらない大きすぎるテーマであるし、本連載の趣旨からも外れることになるだろう。そこでここでは、とくに筆者の専門であるゴシック建築研究を具体的にとりあげながら、全体像を概観してみよう★8 。

ライプツィヒ大学の教授の座にシュマルゾーが就いたことにより、若きハインリヒ・ヴェルフリンはこのポストを諦め、同年ヤコブ・ブルクハルト(Jacob Burckhardt, 1818-97)の後任としてバーゼル大学に着任した。ヴェルフリンはその後、ベルリン大学を経て、1912年にミュンヘン大学の美術史講座の教授に着任する。ヴェルフリンの美術史・建築史研究の方法論は、「ウィーン学派」の名でよく知られるウィーン大学の美術史講座を率いたアロイス・リーグルらの方法論とともに、しばしば「フォルムの学」として知られている★9 。シュマルゾーが切り拓いた「空間論」としての建築論とともに、この時期のドイツ語圏の美学・美術史学研究においては、「フォルム論」が大きく進展していった。

「フォルムの学」は、当時のフランスにおける美術史学の中心地ソルボンヌ大学にも強い影響を与えている。なかでも1924年にソルボンヌの中世美術史講座の教授に着任したアンリ・フォシヨン(Henri Focillon, 1881-1943)は、ヴェルフリン的「フォルムの学」をフランスに導入したことでよく知られる。彼の『かたちの生命(La vie des formes)』(1934)は、フォルムを生命になぞらえ、生まれ出た新しい様式の形態が、しだいに成熟し、年老いてバロック化していくという様式観をつくりあげた(模索の時代/古典期/洗練の時期/バロック期)。わたしたちが、たとえば20世紀建築の変遷を様式的に捉え、モダニズムという20世紀の新様式がバロック化してポストモダニズムに変化していく、というように理解することができるとしたら、それはフォシヨンのおかげであり、その背後にはヴェルフリン以来の「フォルムの学」という方法論があったといえるだろう。

フライブルグ大学、ベルリン大学、ミュンヘン大学などで学び、スイスのベルン大学に学位論文を提出したヴィルヘルム・ヴォーリンガー(Wilhelm Worringer, 1881-1965)もまた(fig.1には入っていないが)、この時期の重要な理論家のひとりである。彼の1907年の学位論文『抽象と感情移入(Abstraktion und Einfühlung)』は、日本語にも翻訳されており、19世紀のロベルト・フィッシャー以来の「感情移入論」を中心的な主題として取り入れた研究としてよく知られている。また1911年の『ゴシック美術形式論(Formprobleme der Gotik)』は、絵画や彫刻も含むゴシック美術全体を、まさにフォルムの問題(Formprobleme)として論じたものであった。

建築史研究においてはフォルム論だけでなく、言うまでもなく空間論も重要だった。ライプツィヒ大学におけるシュマルゾーの後任教授ヴィルヘルム・ピンダーの下で学位論文を執筆したニコラウス・ペヴスナーが、平易な文体で西洋建築史の通史を描いた『ヨーロッパ建築序説』(1942)には、歴史的建築をシュマルゾー的な運動とリズムに基づく空間論によって読み解く記述が散見される。たとえばペヴスナーは、以下のようにゴシック大聖堂の空間を記述する。

第一の印象は息をのむような高さである。[...中略...]上へ向かわせる力は、初期キリスト教会で東へ向かわせる力と同じくらい、いや、すべての部材が細いために、より強められている。そして、東へ向かう力も決して弱まっているわけでない。アーケードが狭いのとピアの形がそろっているので、ちょっと方向を変えさす[原文ママ]ことすら許さないようにみえる。ピアは一つ一つの間が狭く並び、鉄道に沿って並ぶ電信柱のようにつぎつぎに現れては目から消えてゆく。

最初は立ち止まって鑑賞する余裕もないが、もっと進むと、袖廊があって、足を止めさせ、目を左右に向けさせる。ここで立ち止まって初めて全体をよく見渡そうとする。[...中略...]再び身廊と側廊(こんどは内陣のもの)がすぐ続いており、アプスと周歩廊にたどりつくまで足を止めることはない。ここで東端へ向かう平行したいくつかのエネルギーの流れは、アプスの密におかれた細いピアと、細長い東の窓に沿って、目のくらむ高さにあるヴォールトのリブをその止飾りへと最後は強く舞い上がってゆく。

──ニコラウス・ペヴスナー『ヨーロッパ建築序説』(1942)★10

現代の私たちにとって、建築空間をこのように読み解き、論じることはさほど目新しいことではない。しかし、おそらくこの当時、このような建築空間の読み解きが歴史的建築に適用されたことには、同時代のモダニズムの発展との並行関係が色濃く表われていた。そしてその原点には、シュマルゾーまで遡る美術史・建築史分野の研究発展があったといえるのである。

フライブルグ大学やミュンヘン大学などで教鞭を執ったハンス・ヤンツェンのゴシック建築空間研究もまた、当初はシュマルゾーの空間論の影響を色濃く受け、身体運動のリズムを考慮に入れた空間論を意識している。しかし彼の空間論は、フライブルグ大学にて親交のあったエドムント・フッサールやマルティン・ハイデッガーの現象学を取り入れ、新たな空間論へと展開していった。その際、彼の「現象学的」空間論は、再びゼンパー的な「ヴォリュームとしての空間」を意図しながら、ゴシック建築空間が単純なヴォリュームとしては定義できないという点が強調されることになる。

様式概念の意味について考えるとき、ゴシックの空間とその限界の様式的構造についてはこれまでほとんど述べられてきていない。そもそも建築─〈空間〉という多義的概念をこの形成物に用いるべきか否かという問いが生じる。自分の概念をルネサンス建築において形成した者は、いずれにせよ「否」という。たとえばルネサンスや古典主義を学んできた建築史家なら、側面に向かっても高さに向かってもすべての面が確固として包み込む限界によって限定されている箱のような形成物を「空間[raum]」と名づける。ゴシック大聖堂の場合はあきらかにそうではない。ここでは空間限界は(その本来の理解において)確固としていないもの、捉えられないもの、中世絵画における金地のように光的なもの、として現われる。事実、われわれはそのような空間質を他の空間構造と区別するための特別の名称を手にしていないのである。

──ハンス・ヤンツェン『ゴシックの芸術』(1957)★11

ここでヤンツェンが問題にしているのは、シュマルゾー的な移動する人体とそのリズムによって立ち現れる「空間」ではない。むしろゼンパー的な、確固たる壁、床、天井に囲われた「箱としての空間(raum)」いわばヴォリュームとしての空間である。だが、ゴシック建築においては、床を除けば、空間を囲う確固たる面が存在しない。ゴシック建築の空間を包み込むのは、そのような確固とした空間限界(面)ではなく、光的な現象そのものであり、ヤンツェンはそれを「ディアファーンな壁」と命名した。「自ら光る壁」とも訳されるこの壁は、ステンドグラスのような実体ある壁面やガラス面そのものを指すのではない。むしろこれは、光という現象によって包み込まれる空間の性質を説明する概念なのである。

壁に囲まれたヴォリュームとしての空間(raum)という概念では、ゴシック建築空間を捉えることができないと考えたのは、ウィーン学派の第2世代であり、ヤンツェンの後任としてミュンヘン大学でも美術史を講じたハンス・ゼーデルマイヤも同じであった。

たとえば──まず最初にあらゆる内部空間─建築にとって基本的な現象からただちに始めるならば──空間における側面と上方の限界の関係は、われわれがなじんでいるものとはまったく別のものである。古代やルネサンスやバロックのたいていの建物にあるような支持壁もなければ、その上にのる丸天井も平天井もない。近代の鉄筋コンクリート造のガラスの建物のように内部の支柱と外に向けての充塡壁とをもつ天井もない。[...中略...]大聖堂の内部空間を構築している構成要素は、支持壁と天井ではなく、「バルダキン」[天蓋]と充塡壁である。内部空間からみれば、大聖堂全体にわたる多様性にはこれら二つの構成要素しかない。その際第一義的なのは、バルダキンの理念である。

──ハンス・ゼーデルマイヤ『大聖堂の生成』(1950)★12

20世紀半ば、現代建築がモダニズムの次のフェーズに進み始めた時期になって、ゼーデルマイヤもまた、ヤンツェン同様にゴシック建築の空間現象に焦点を当て、「箱としての空間(raum)」とは異なる空間論を展開したといえるだろう。ヤンツェンが「ディアファーンな壁」という空間を包み込む光の現象に着目したのに対し、ゼーデルマイヤが注目したのは骨組み的でクリスタルのような結晶構造を作り出す「バルダキン(天蓋)」のシステムであった[fig.2]。

- fig.2──サン=ドニ大修道院附属聖堂に見られるディアファーンな壁とバルダキンのシステム(筆者撮影)

残念ながら、こうしたゴシック建築研究の展開については、現代日本の建築界ではあまり知られていないようである。そのため、ゴシック建築に関する理論的研究というと、いまだに19世紀の「構造合理主義」ばかりが取り沙汰されるようだ。しかしヴィオレ=ル=デュクの構造合理主義と呼ばれるアプローチも、必ずしも彼自身がそう呼んだわけではなく、むしろ20世紀のモダニズムの時代になってから、すなわち「合理主義」が建築におけるきわめて重要な評価軸となった時代の価値観に基づき、先行するヴィオレ=ル=デュクの評価が「構造合理主義」という観点によって定着したといえるだろう。むしろ歴史的な経緯からいえば彼の建築理論は、ジャック=ジェルマン・スフロ、ジャン=バティスト・ロンドレ、アンリ・ラブルーストといった建築家たちに連なる系譜と見ることが可能であり、それは合理主義というよりも、ロンドレの主著のタイトルでもある「構築術」(フランス語で「建設する術[L'art de bâtir]」)の延長線上にあるアプローチだったのである★13。

そして上述の通り、ゴシック建築建築論はヴィオレ=ル=デュク以降も、20世紀になってさらに大きく展開した。それは構築理論から空間理論への進化であり、とくにヤンツェンやゼーデルマイヤによるゴシック論の展開は、20世紀後半の建築家たちが、モダニズム的な箱の建築とは異なる、より複雑で多様な建築空間を追求し始めたことに、呼応していたと見ることができるだろう。

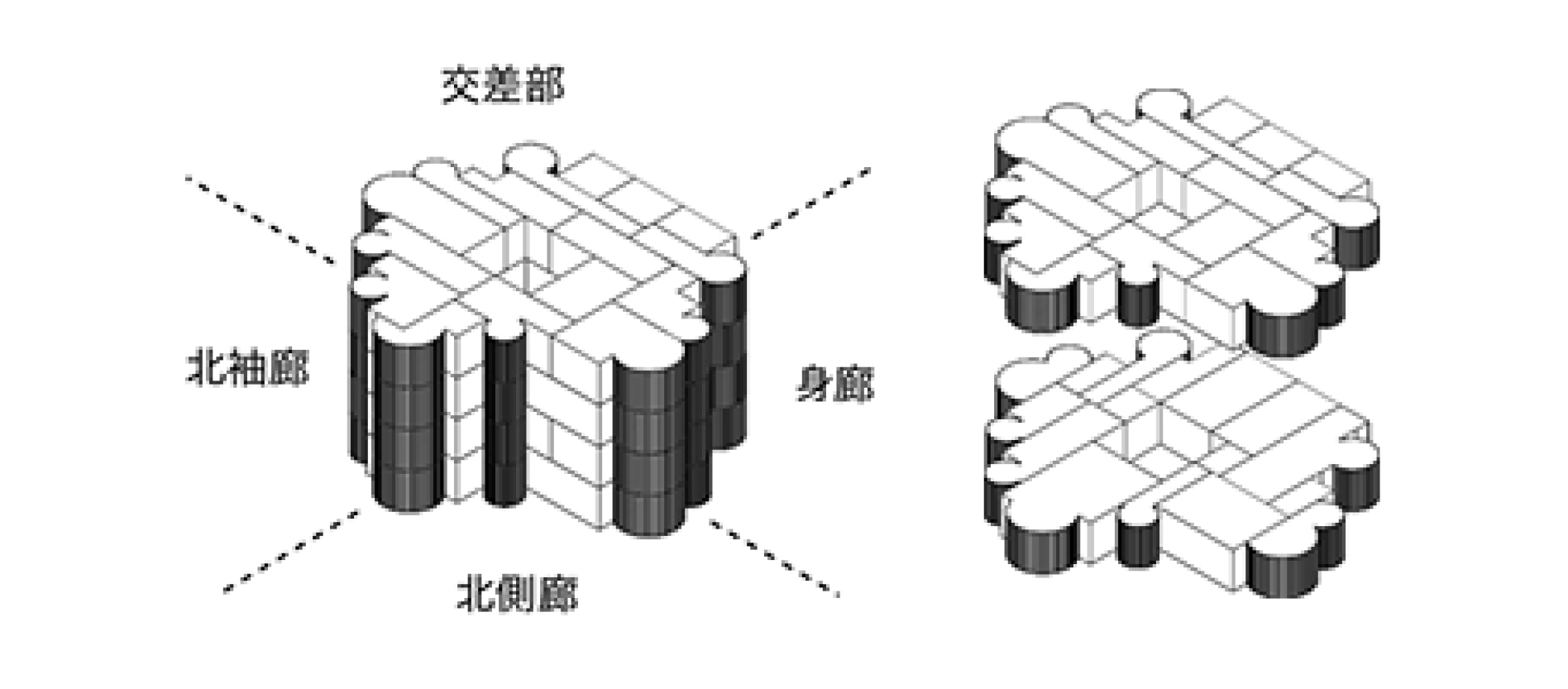

ちなみに21世紀の現代のゴシック研究は、現象学的空間論からさらに展開し、再びマテリアルや構築術に接近しはじめている。組積造の背後で用いられている金属パーツ(鉄や鉛の部材)に着目したり、石材の成分分析に基づき、その石材がどこの石切場で産出したものなのかを明らかにしたりする研究も盛んである。筆者自身もたとえば、ゴシック建築の「束ね柱」などと呼ばれる支柱において、石材がどのように整形されて組み合わされているかを明らかにするテクトニック的なアプローチによって、ゴシック様式の黎明期における建築工匠たちの思考回路を追体験することを試みている★14 [fig.3]。

- fig.3──初期ゴシック期の支柱の石積みシステムを示すダイアグラム(筆者作成)

註

★8──ここで述べるような美術史家や建築史家の伝記的事実関係については、以下のサイトに詳しい。http://arthistorians.info

★9──神林恒道+上倉庸敬+太田喬夫編『芸術学の軌跡(芸術学フォーラム1)』(勁草書房、1992)86-100頁

★10──ニコラウス・ペヴスナー『新版 ヨーロッパ建築序説』(小林文次+竹本碧+山口廣訳、彰国社、1989)93-95頁

★11──ハンス・ヤンツェン『ゴシックの芸術──大聖堂の形と空間』(前川道朗訳、中央公論美術出版、1999)102頁

★12──ハンス・ゼーデルマイヤ『大聖堂の生成』(前川道朗+黒岩駿輔訳、中央公論美術出版、1995)82頁

★13──ケネス・フランプトン『テクトニック・カルチャー』の第2章は、この系譜を丁寧に追っている。

★14──拙著『ゴシック様式成立史論』(中央公論美術出版、2012)

- 時代精神の建築史/構築術 / 被覆理論の終わりと、空間理論のはじまり

- ゴシック建築研究史に見るモダニズム建築理論の展開

- ペヴスナー再読──近代建築史の再検討/大量生産とモダン・ムーブメント