第6回:歴史のなかで、コンクリートの尻尾を掴む

コンクリートとは何か?

以上のように、古代から中世、近世に至るまで、モルタル生成のプロセスはまったく同様であったことが、ここまで見た細密画の数々からも明らかであろう。こうしたモルタルは、組積造建築においては、煉瓦や石材を接合する目地として用いられたとばかり考えられがちである。むろん組積造建築における目地モルタルは、きわめて重要なマテリアルだ。だが、そればかりではなく、モルタルは割り石や砂利と合わせて用いることで、古代以来「コンクリート的」な使われ方をしてきた素材でもあったのである。壁構造の壁体を建造するためには、モルタルに割り石を混ぜ合わせ、煉瓦や石材を積み上げた2枚の薄い壁のあいだに充填し、突き固めていくことになる。ウィトルウィウスはこの構造を"caementica structura"と呼んだ。森田慶一氏はこれを「割り石壁」と訳したうえで、以下のような註を付している。

caementica structura:割り石を粗骨材とし、それを砂入りモルタルで膠結した壁体構造。現在のコンクリート構造にあたる★10。

消石灰・水・砂・割り石の混合物で、建物の壁を建設するこの手法は、現代的なポルトランド・セメントこそ用いられていないものの、基本的には現代の「コンクリート」の定義に当てはまるといえるだろう。ただし語源学的に見ると、"caementicium"は「セメント(cement)」の語源と見ることができ、ウィトルウィウスは「コンクリート」というよりも、むしろ「セメント構造」と呼んだ、ともいえるかもしれない。ただし、ラテン語の"caementicium"の語源は「割り石(caementum)」なので、ウィトルウィウスは粗骨材として「割り石」が入っていることに着目して「カエメンティキウム(caementicium)」と呼んだと考えるべきであろう。転じて英語のセメントは、もちろん私たちにおなじみの「建材としてのセメント」を指すわけだが、そこからさらに転じて「接着するもの、固めるもの」全般を指す言葉まで、その意味する範囲を拡げたわけだ。現代社会に暮らす一般の人々にとって、セメントとコンクリートの違いなど、あまり重要なことではなく、両者を混同して語られることも多いように思われる(もしかすると建築を学ぶ学生すらも、その違いを正しく説明できないかもしれない)。だがこの言葉の混同は、古代ローマのウィトルウィウスまで遡っても、結局は捻れたままなのである。そもそもコンクリートという言葉そのものが、ラテン語の語源"concretus"まで遡ったところで、「固まる」「硬くする」という意味しか有しておらず、それはコンクリートの特徴をよく表わしているものの、マテリアルそのものの由来を示すものではない。それは単なる凝固するという性質を有する混合物にすぎず、形容詞"concrete"の意味とはまったく対照的に、具象的な実体というよりむしろ、抽象的な観念の側にある物質であるように思われるのだ★11。

すなわちコンクリートは、マテリアルというよりも、構築術の側にあるものと捉えるべきものなのかもしれない。そしてその構築術は、2枚の壁のあいだにモルタルと割り石とを充填し、それらを一体の構造として固めるという点で、古代から中世、近世を通じて現代まで共通する方法だったのである。

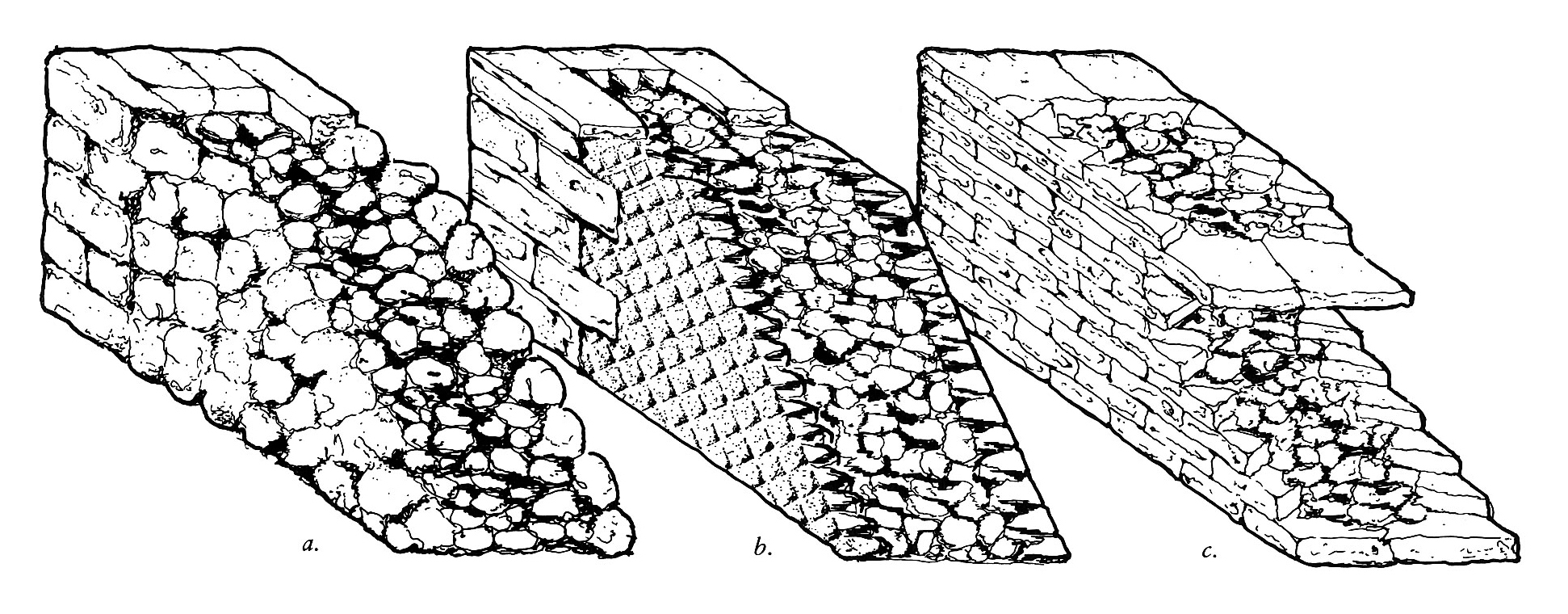

古代においては、表層の2枚の壁は石材や煉瓦を積んで形づくられるのが一般的だった。ウィトルウィウスも言及している壁の積み方としては、オプス・インケルトゥム(opus incertum、乱石積み[fig.13-a])やオプス・レティクラトゥム(opus reticulatum、網目積み[fig.13-b])がある。

壁積みの種類は、今すべての人が用いている網目積みと乱石積みと呼ばれている昔からあるもの、これである。このうちで網目積みの方が美しいが、いたるところで合い口や目地が離れるから、亀裂が生じがちである。乱石積みは小割り石を一つ一つ積み互に重ね合わせたもので、見たところはよくないが網目積みよりも強い壁体をつくる。

──ウィトルウィウス『建築書』II-8-1★12

ローマ帝政期になると──特にネロ帝(在位:AD54-68)の頃から★14──オプス・テスタケウム(opus testaceum、煉瓦積み[fig.13-c])の事例が増加する。これは平瓦を積んで2枚の表層壁をつくり、あいだにモルタルと割り石を充填する構法である。ローマ帝国の建築の大発展において、この構法が果たした役割はきわめて大きかった。

-

-

fig.13──古代ローマの壁の構法(a: opus incertum、b: opus reticulatum、c: opus testaceum)

引用出典=Robert Mark, Architectural Technology up to the Scientific Revolution, MIT Press, 1993.

私たちが「ローマン・コンクリート」という呼び方で親しんでいる構造システムの基本は、以上のような構築術によって成立していたのである。表層壁の積み方には、これ以外にもいくつものバリエーションがあるが、共通するのはモルタルと割り石を充填するという手法である。そして、このような構築術が「ローマン・コンクリート」の本質だとすれば、それは中世建築にも継承されていたということを指摘したのは、ヴィオレ=ル=デュクであった。

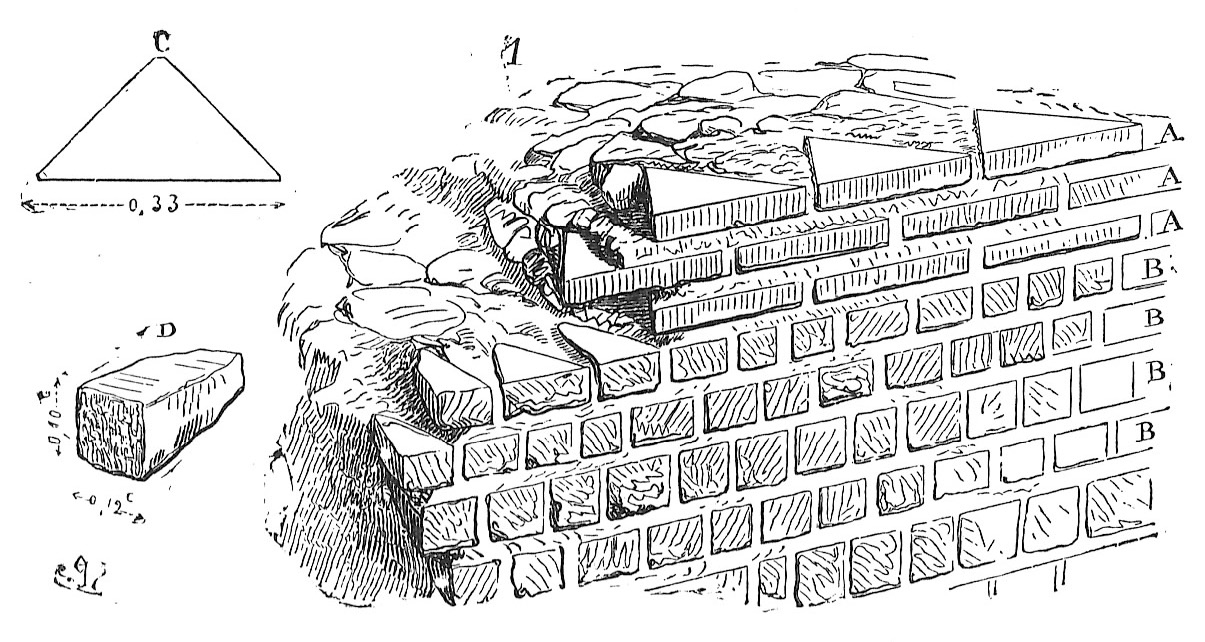

カロリング期〔訳者註:9-10世紀〕の建設者たちの建設方法は、古代ローマ人の手法に接近していた。つまり彼らは煉瓦積み、割り石積み、切石積み、あるいは煉瓦層と割り石層の交互積みなどの表層壁のあいだにブロカージュ(blocage、割り石)を充填し、それら全体を図〔訳者註:fig.14〕に見られるようにモルタルで固定したのである。

──ヴィオレ=ル=デュク『中世建築事典』「建設」の項より★15

-

-

fig.14──ヴィオレ=ル=デュクによる9-10世紀の壁の構築法を説明する図。この図では、オプス・テスタケウムの煉瓦(図中AとC)の積み方と、斜めには積まれていないもののオプス・レティクラトゥムで用いられそうな小さな石材(図中BとD)の積まれ方が、一枚の図のなかに組み合わされて説明されている。

引用出典=Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnée de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 4.

しかしヴィオレ=ル=デュクによれば、カロリング期の建設職人たちは、ローマの建設術の原理を理解せず、ただ模倣していたにすぎなかった。彼らがようやく材料の研究に取り組むようになったのは、11世紀になってからのことだという。これは、私たちが「ロマネスク」と呼ぶ時代のはじまりであり、ヴィオレ=ル=デュクの『中世建築事典 11-16世紀』が扱う時代のはじまりということになる。

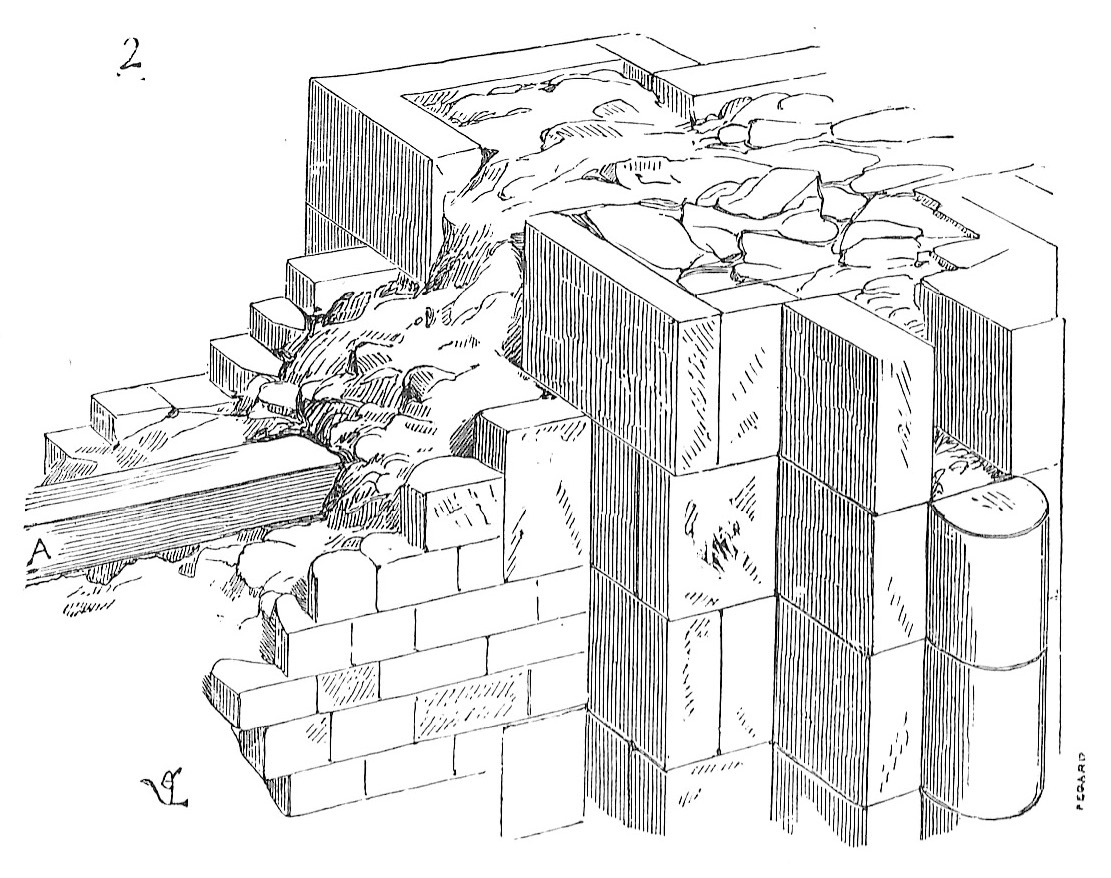

彼が、「建設(Construction)」の項のなかで、「原理(Principes)」という小見出しを付け、中世の建築原理のはじまりを説明する箇所で、最初に登場するのがfig.15の図版である。

主要な支持部材となる箇所では〔訳註:図の柱型部分〕、彼らは化粧材のように整形した切石を使って表層面をつくりあげ、内側にブロカージュを充填した。壁体部分では、彼らは一面のみ平らに仕上げた小ぶりの石材や、薄いタイル状の石材を使い、同じく砂利とモルタルのブロカージュを充填した。

──ヴィオレ=ル=デュク『中世建築事典』「建設 - 原理」の項より★16

-

-

fig.15──ヴィオレ=ル=デュクによる11世紀の壁の構築法を説明する図

引用出典=Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnée de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 4.

要するに、ウィトルウィウスが「カエメンティキウム」と呼んだ構法が、ヴィオレ=ル=デュクでは「ブロカージュ」の充填として説明されているのであり、両者は本質的に同じものといえるだろう。ヴィオレ=ル=デュクが理想的なものと考えた、中世の構造システムのはじまりにおいても、再び古代ローマと同じ「コンクリート的」な建設のやり方が、その構築術の基本として確立されたわけである。

じつは私たちが親しんでいる、「近代の」コンクリートについても、エイドリアン・フォーティーはそこに「進んだ技術であるのと同様に、土臭さを伴う後進性を持ち、ある程度の先進性と残余の原始性との間の葛藤」★17を見出した。フォーティーはその「土臭さ」について、ピーター・コリンズの『コンクリート』を参照しながら、近代的なコンクリートの起源には、土壁構造のピゼ(pisé、版築)の技術改良があったことを指摘している★18。コンクリートの起源には、古代ローマの「カエメンティキウム」や、中世の「ブロカージュ」、そして歴史を通じて永続的に存在していた土壁の「ピゼ(版築)」といった、壁構造の伝統が強烈に存在していたわけである。その意味では、20世紀のコンクリートの真の革新は、それを壁構造から柱構造へと転換させた点にあったと考えるべきなのかもしれない。

水硬性石灰と気硬性石灰

さて、ここまでマテリアルとしての石灰の歴史、そして構築術としての「コンクリート」の歴史について概観してきた。マテリアルとしての石灰も、壁構造の構築術としてのコンクリートも、歴史のなかで本質的には大きく変わらないまま存在し続けてきたことを、ここまで確認してきたわけだが、最後に古代と近代の「コンクリート」を特徴づけるポゾラン・セメントとポルトランド・セメントについて、素材と構築の両面から確認しておきたい。まずはセメント生産の主原料たる石灰について、もう一度考えてみよう。石灰岩は、いつも純粋な炭酸カルシウムの結晶でできているわけではなく、不純物が混ざっている場合もある。古代ローマでは純粋な炭酸カルシウムから生成された石灰(消石灰)だけでなく、わずかに粘土質の不純物を含む石灰岩から生成された石灰も存在することが知られており、彼らはそれらの違いをある程度認識していたようである。粘土質(鉱物学的にはケイ酸塩鉱物)が8%から20%程度含まれた石灰岩から生成された石灰は、純粋な石灰とは異なり、「水と反応して固まる」という性質を発現することに★19、どうやら古代ローマ人たちは気づいていたらしい。

だが大自然のなかから、都合よく不純物を含んだ石灰岩を見出すことは難しい。そこで彼らは、消石灰にある物質を混ぜ込むことで、同じ効果を人為的に作り出す方法を発明した。それこそがポゾラン・セメントとして私たちが知っている、ローマ人の発明であった。

自然のままで驚くべき効果を生ずる一種の粉末がある。これはバーイアエ一帯およびウェスウィウス山の周囲にある町々の野に産出する。これと石灰および割り石との混合物は、他の建築工事に強さをもたらすだけでなく、突堤を海中に築く場合にも水中で固まる。

──ウィトルウィウス『建築書』II-6-1★20

石灰と水と砂にこの火山灰を混ぜたものが、水中で固まるという事実を、彼は「驚くべき効果」として強調した。このウィトルウィウスの驚きは、先ほどの化学反応③を思い返せば、容易に理解できるだろう。ライム・サイクルの最後のフェーズは、二酸化炭素を必要とする。水中では空気がないため、消石灰は固まらないはずなのだ。ところが、この火山灰を混ぜた石灰は、水中でも硬化することができるのである。これこそがポゾラン・セメント、私たちがしばしばローマン・コンクリートと呼んでいるものの、マテリアルとしての真の革新であった。

それゆえにウィトルウィウスは、この「混合物」が普通の建物に強さをもたらすだけでなく、「水中で固まる」ことを強調したのである。たしかにウィトルウィウス自身も、以下のように語り、ポゾラン・セメントが「急速に硬化する」という事実を説明している。

三つのものが一つの混合物になると、にわかに水を採って一つに膠着し、湿によって急速に硬化し固まり、水の流れも力もそれを破壊することができない。

──ウィトルウィウス『建築書』II-6-1★21

化学的には、ポゾラナを混ぜた石灰は水と反応して硬化する性質を持つことから「水硬性石灰」と呼ばれ、混ぜていない石灰は空気(二酸化炭素)と反応して硬化することから「気硬性石灰」と呼ばれて区別されることになる。古代ローマと近代のコンクリートを同一の俎上で語るとき、その共通点は、ポゾラン・セメントとポルトランド・セメントとが、ともに水硬性石灰(セメント)の特質を有しているという点だったわけである。

建築におけるコンクリートを論じる際には、「水中で硬化する」という水硬性石灰の特性を強く意識することは、あまりないだろう。むしろ「急速に硬化する」点が重要な特徴と考えられがちである。しかし歴史を紐解くと、「水中で硬化する」という側面が、とくに土木史のなかで大きな意味を有していたことが理解できる。

たとえば、現代人にお馴染みのポルトランド・セメントの歴史は、1756年、英国の土木技師ジョン・スミートンが、デヴォン州の港町プリマスから14kmほど南方の海上に位置する、エディストーン岩礁の上に灯台を建設する仕事を請け負ったときにはじまったと説明されることが多い★22。この岩礁は、きわめて過酷な波浪に晒されることで知られる海上の難所に位置し、その強烈な自然環境に耐える構造がスミートンに課せられた課題だった。

彼はイタリアのチヴィタヴェッキア港からポゾラナを取り寄せ、水硬性セメントの開発に成功した。このときスミートンが彼のセメントを「強度と耐久性の面で、市場で取引されている最上のポルトランド石に匹敵する」と述べたことが、後に英国の煉瓦職人ジョセフ・アスプディンが開発、商品化した「ポルトランド・セメント」(1824年に特許取得)の名前の由来になったといわれる★23。ちなみに、スミートンのエディストーン灯台は1759年に完成し、基礎が弱ってついに取り壊されることになる1882年まで、123年ものあいだ操業していたという。

ところでスミートンは、なぜイタリアからポゾラナを取り寄せて、水硬性セメントをつくることを思いついたのだろうか? ロベルト・ガルジアーニ『コンクリート、考古学から革新へ──1700-1769』によれば、じつは早くも1600年代のフランスでは、イタリアからポゾラナを取り寄せて、土木工事に活用することが盛んに行なわれていたのだという。たとえば、南フランスで地中海と大西洋を大運河でつなぐ国家的プロジェクトとして進められたミディ運河(第1期工事:1666-1681年)をはじめとする運河建設、また突堤や堤防、堰、軍港の建設など、さまざまな土木工事で、イタリアから輸入されたポゾラナが用いられていたのだった★24。

1700年代のフランスでは、ますますイタリアからのポゾラナの輸入が盛んになった。だがそれらのポゾラナは、語源通りの南イタリアのナポリ近郊のポッツォーリ産のポゾラナではなく、ローマおよびその周辺で採掘され、ローマ北西の港チヴィタヴェッキア港から輸送されたものがほとんどだったという★25。1756年に、英国の技師ジョン・スミートンがエディストーン灯台の建設のために、チヴィタヴェッキア港からポゾラナを取り寄せたことは、こうした全ヨーロッパ的なポゾラナ取引の一環だったわけである。

1747年のフランスでは、王立土木学校(École Royale des Ponts et Chaussées)も設立されている。17世紀から18世紀にかけてのフランスは、国家的土木事業の時代だったといえるだろう。そしてこの時期、古代ローマのポゾラン・セメントのリヴァイヴァルが、広範囲で進められていたわけである。そこではウィトルウィウスが強調したのとまったく同様に、「水の中でも固まる」という点が重要だったといえるだろう。

コンクリートと建築理論の歴史

以上のように、近現代の「コンクリート」の、マテリアルとしての本質が「ポルトランド・セメント」にあると考えるならば、そのルーツには間違いなく、古代ローマ以来の「ポゾラン・セメント」があった。そして両者の共通点は水硬性セメントという点にあり、その特質ゆえに港湾施設や河川施設などの土木建造物を中心として、歴史的に発展してきたのだった。土木の領域で発展したコンクリートの歴史的背景を、建築とは関係のないことと考える向きもあるかもしれない。そして、そうした方々には、鉄筋コンクリートの発明以降の20世紀の建築のことだけを考えれば十分ではないか、と言われてしまうかもしれない。

しかし、上述のロベルト・ガルジアーニは、『コンクリート、考古学から革新へ──1700-1769』のなかで、1673年に出版されたクロード・ペローによるウィトルウィウス『建築10書』のフランス語翻訳版が、1700年前後のフランスにおける、知的な建築理論上のポゾラン・セメントへの関心を引き起こした可能性を、土木的な発展とあわせて示唆している。ペローはこの翻訳において、第Ⅱ書第6章に「ポゾラナについて──その使用法」という見出しをつけているが、ガルジアーニは、1700年頃のフランス王立建築アカデミーにおける、ペローの翻訳が引き起こしたポゾラン・セメントに対する関心を明らかにしており、ポゾラン・セメントの問題が、単に土木的な実践の場だけでなく、建築理論の領域にもインパクトをもたらしていたことが理解されるのである。

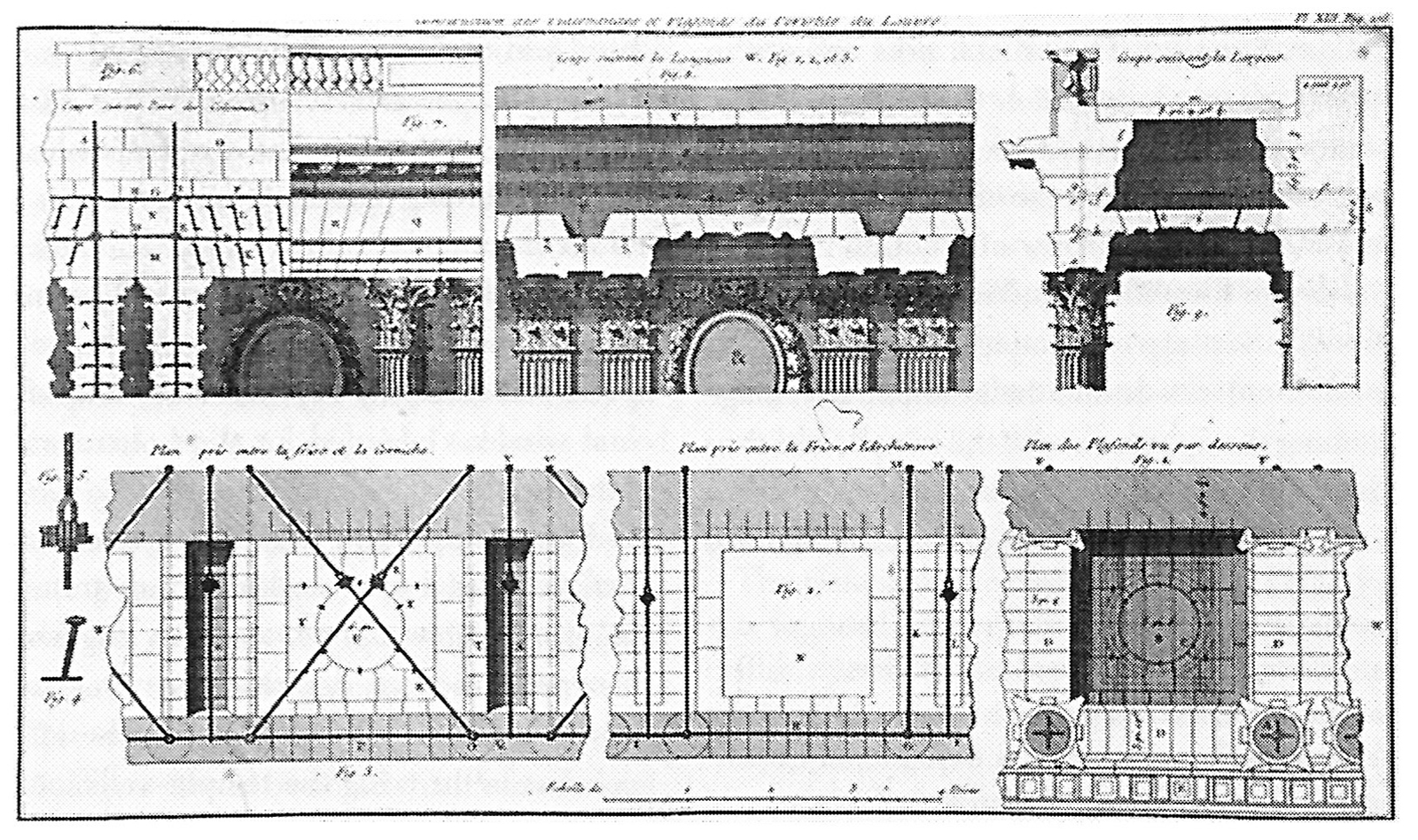

興味深いことに、『近代建築理論全史』を著わしたハリー・フランシス・マルグレイヴは、その書物が扱う年代を1673-1968年に定めた。彼は、まさにこのペローによるウィトルウィウスの翻訳版が出版された1673年を、近代建築理論の幕開けの年として強調したのである。マルグレイヴは、ペローによる「ルーヴル宮の設計とウィトルウィウスの翻訳は、建築の実践と理論において2つながらの革命が時を同じくするという希有な瞬間を指し示すものである」★26と断言した。そして、フランプトンの『テクトニック・カルチャー』にも強く影響されながら、ペローのルーヴル宮東翼の設計が、その古典主義的な「列柱廊の構造設計は組積造部材を緊結するために網の目のように鉄材を配する巧妙なもの」★27[fig.16]であったという点を、建築における近代的な構築術(テクトニクス)の実践のはじまりとして強調したのだった。

-

-

fig.16──クロード・ペローによるルーヴル宮の列柱廊の鉄材による補強

引用出典=H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史 1673-1968』(拙監訳、丸善出版、2016)

一方でマルグレイヴは注目しなかったが、17-18世紀のフランスにおける古代ローマの水硬性セメントへの強い関心が、同じくペローの翻訳によってもたらされたという可能性を考えることは、歴史を再考するうえできわめて興味深いことであろう。「鉄」と「コンクリート」といえば、近代建築を切り拓いた「新しい」材料として、私たちがつねに重視する構造材料である。これらのマテリアルとテクトニクスを歴史的視野から捉え直し、現在と未来の建築理論を切り拓くためには、わずか100年や200年のタイムスパンで考えるばかりでは物足りない、という気持ちから、今回はコンクリート2000年の歴史について、改めて考えてみた。同様に「鉄の2000年の歴史」、また「石灰と建物表層のマテリアリティの歴史」などについても再考してみたいと考えているのだが、それはまた次回以降の挑戦としたい。

註

★1──「西暦476年における西ローマ帝国の滅亡とともに、コンクリートは歴史の表舞台から姿を消したのである。コンクリートが再びわれわれの前に姿を現すのは、じつにその1400年後のことであった」(小林一輔『コンクリートの文明誌』岩波書店、2004、2頁)

★2──中谷礼仁『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)74-75頁

★3──生石灰は不安定な物質で、空気中の水分と反応しても、徐々に②の反応が進行する。

★4──ウィトルーウィウス『建築書』(森田慶一訳註、東海大学出版会、1979)43頁(ただし、訳文を少々変更した)

★5──前掲書

★6──Carmelo G. Malacrino, Constructing the Ancient World, Architectural Techniques of the Greeks and Romans, trans. by Jay Hyams, Paul Getty Museum, 2010, p.62.

★7──Jean-Pierre Adam, La construction romain: matériaux et techniques, Picard, 1984, pp.75.

★8──Ibid, pp.78-79

★9──ウィトルーウィウス『建築書』42-43頁

★10──前掲書、315-316頁

★11──エイドリアン・フォーティーは、コンクリートをマテリアルとしてではなくメディアとして考えるべきだとしている。「私はコンクリートを材料の一つではなくメディアの一つとして考えることがより生産的であると思う。そしてこの本はメディアの歴史に終始せずに、歴史を持ったメディアを理解する企てである」(エイドリアン・フォーティー『メディアとしてのコンクリート』(坂牛卓+邉見浩久+呉鴻逸+天内大樹訳、鹿島出版会、2016)7頁

★12──ウィトルーウィウス『建築書』48頁

★13──Jean-Pierre Adam, op.cit., pp.81-82.

★14──Ibid, p.157.

★15──Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnée de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 4, p.4

★16──Ibid., p.12

★17──A・フォーティー、前掲書、13頁

★18──前掲書、15頁

★19──Jean-Pierre Adam, op.cit., p.76.

★20──ウィトルーウィウス『建築書』43-44頁

★21──前掲書、44頁

★22──小林一輔、前掲書、54-63頁。Per Jahren, Tongo Sui, History of Concrete, A Very Old and Modern Material, World Scientific Publishing, 2017, pp.57-60.

★23──小林一輔、前掲書、62頁

★24──Roberto Gargiani, Concrete, from archeology to invention 1700-1769: The Renaissance of Pozzolana and Roman Construction Techniques, trans. by Stephen Piccolo, EPFL Press, Routledge, 2013, p.47.

★25──Ibid., pp.47-51.

★26──ハリー・フランシス・マルグレイヴ『近代建築理論全史 1673-1968』(拙監訳、丸善出版、2016)18頁

★27──前掲書、16頁

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- 歴史のなかのコンクリート/魔法のようなマテリアル──ライム・サイクル/歴史のなかの「石灰」と「モルタル」

- コンクリートとは何か?/水硬性石灰と気硬性石灰/コンクリートと建築理論の歴史