建築家という職能の行方

──アーキエイド総会・レコードブックレビュー

──アーキエイド総会・レコードブックレビュー

5年間の活動を終えたアーキエイド

東日本大震災からの復興支援のためのボランタリーな建築家のネットワーク「アーキエイド」は、当初掲げた時限の5年間を本年で終えた。そこで、去る6月12日に法政大学にて、5年間の活動を総括する「アーキエイド総会2016」が開催され[fig.1]、同日にレコードブック『Archi+Aid Record Book, 2011-2016 アーキエイド5年間の記録──東日本大震災と建築家のボランタリーな復興活動』(フリックスタジオ、2016)[fig.2]が出版された。

- fig.1──法政大学で行なわれたアーキエイド総会(2016年6月12日)の様子(提供=アーキエイド)

- fig.2──『Archi+Aid Record Book,

2011-2016』

本稿では、総会およびレコードブックで報告・議論された膨大な内容を4つのセッションテーマに沿ってコンパクトにまとめつつ、結果的に示されることになった「建築家という職能の行方」について考察する。

メンバーの属性──遠隔支援/プロフェッサー・アーキテクト/学生

「建築家」のネットワークといっても、アーキエイドが主に以下の構成メンバーによる団体だったことをまず理解しておく必要がある。アーキエイドは、仙台をベースとする建築家がつくったプラットフォームであり、東京をはじめとする遠隔地の建築家がそれを支援するためのネットワークでもあった。津波による被害があまりに甚大で、現地の人間だけでは対応しきれないことが多かったのに加えて、東日本大震災の影響は東京にも及び、多くの人にとって他人事とは思えず、SNSのような新しいメディアによって遠隔地にいても情報が入りやすかった。一方、当初、被災地にいろいろな建築家がバラバラに来て勝手なことをして現地が困っていることを聞き、建築家たちがネットワークを組み情報共有しながら、行政や住民に対して総合的に対応できるような仕組みが必要と考えた建築計画家の存在もあった。

中心メンバーの多くは、大学に研究室を持つプロフェッサー・アーキテクトだった。1995年の阪神・淡路大震災の時は学生で何もできなかったが、現在は大学で研究室も持ち、包括的な活動のできる建築家が多かったこと、「ユニット派」が多い世代で、グループでフラットにコラボレーションすることに慣れている建築家が多かったことなども特徴だった(5人の気鋭建築家のみで結成された「帰心の会」とはグループとしては対照的だった)。また、建築学会★1、建築家協会および建築士会といった公的な団体とは異なる、個人的なつながりから生まれたネットワークだった。

また、大学および研究室の連合体としての側面が強く、そのため多くの学生が関わることになり、復興支援の現場そのものが実践的な建築教育の場にもなった。学生は住民たちとのコミュニケーションを円滑なものとし、今後ロングスパンで進む復興に向けて記憶を継承していく役割も期待された。

2つの活動タイプ──プラットフォーム/プロジェクト

アーキエイドの活動は、プラットフォーム構築とプロジェクト実践の大きく2つに分けられる。プラットフォーム構築としては、人材供給/教育支援/状況共有が行なわれた。相談があった復興関連のプロジェクトに対して、建築家および大学研究室を割り当てるといった人材供給および教育支援が行なわれ、アニュアルレポートや『浜からはじめる復興計画』等の書籍・冊子の発行、「失われた街」等の展覧会の開催、土木や都市計画および制度等について学び合う「半島勉強会」を定期的に開催することで、状況共有が行なわれた。

プロジェクト実践としては、復興フェーズに合わせて現地調査/まちづくり提案/建築設計・ツーリズム提案などが行なわれた。震災直後、国は被災地の現況調査のため直轄で各地にコンサルティング会社を割り当てたが、広域自治体の中心部から外れた沿岸集落が存在する宮城県石巻市の牡鹿半島は、行政の手が届き切らないエリアだった。そこで、15大学100人の学生・教員が参加して、30の浜に対して地域文化・集落特性の調査、高台移転への意向調査等を行なう短期ワークショップ(キャンプ)が行なわれた。その後、高台移転地の計画および宅盤設計といったまちづくりの提案に移っていき、集会所や公営住宅、自力再建住宅といった建築の設計、牡鹿漁師学校をはじめとするツーリズムの提案も行なわれた。

〈1〉風景・空間

- fig.3──アーキエイドによる

牡鹿半島の現地調査結果が

詳細に報告されている

『浜から始める復興計画──

牡鹿・雄勝・長清水での試み』

(彰国社、2012)

一方、国の復興・住宅再建計画は、数十年から百数十年の想定発生確率を持つレベル1津波に対して防潮堤で海岸線を守り、それを越えるレベル2津波(500年から1000年に1回という低い発生確率ながら、一旦起こると壊滅的な被害をもたらす津波)については、2m以上浸水しないと想定される場所を基点として町を再整備する方法(2-2ルール)が原則となり、居住が認められない災害危険区域に指定された土地に住んでいた人たちが集団で移動するために高台や内陸の宅地の整備・供給を行なう防災集団移転促進事業(防集)や、漁業集落の防災機能を高めるための嵩上げや避難道の整備のための漁業集落防災機能強化事業(漁集)が行なわれることになった★2。

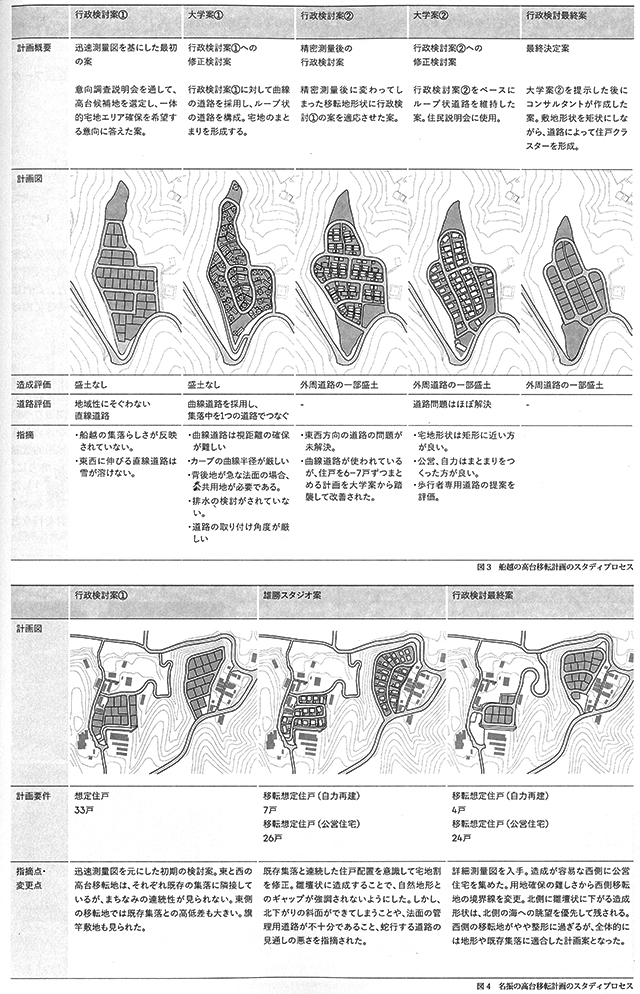

これらの事業によって、何も手を打たない限りは自然地形が大きく変更され、海と生活が切り離され、調査で明らかになった漁村集落ごとの特徴のある風景・空間が失われることになる。行政が土木コンサルタントに委託した作成案に対し、アーキエイドは土木や都市計画に関するルールや制度を学びながら、住民ヒアリングを積み重ねて住民の思いを汲み取り、なるべく地形に従い造成を最小限にする、集落ごとの特性にていねいに合わせた代替案を作成・提案した[fig.4]。一部の浜ではこの代替案が反映されることもあったが、多くの浜では施工性・経済性・住戸ごとの平等性等を理由に、十分に実施計画に反映されることはなかった。また、防潮堤の外側は不特定多数が集まってはいけないルールがあるなかで、少しでも海と近い生活の風景を残すため、防潮堤の外に漁業施設としての番屋をつくる提案が実現したが、多くの浜では海との関係性が希薄になろうとしている。

- fig.4──船越の高台移転計画のスタディプロセス(『Archi+Aid Record Book, 2011-2016』p.139)

〈2〉制度・産業

アーキエイドは活動の基本ルールとして、住民の側に立つ/スピードを落とさないため、決まったことは蒸し返さない/「そもそも論」をやらない、の3つを掲げていた。先に述べた2-2ルール起因の防潮堤と高台移転に対して「そもそも論」を言うことなく(経済成長を前提として組み立てられてきた「近代復興」は、成熟経済へと局面が変わった現在と矛盾するという批判は多くなされている★3、半島支援勉強会で制度や土木のルールを勉強しながら、可能な限り代替案を提示し続けた。与えられた状況のなかでやれることを見つけ出しカタチにするのが建築家の職能とはいえ、しかし、制度にまで立ち入るような取組みもしたほうがよかったという反省の声もある。せめて、行政案に対するオルタナティヴを提案する役回りではなく、行政案を作成する側に建築家が組み込まれる体制があれば、建築家の職能がより適切に活かされただろうことは言うまでもない。

災害復興住宅を提案するなかで、限られた予算のなかで努力してつくり上げた住宅が「華美」と批判されることもあった。一部特例加算された部分もあったが、同じコストで質を向上させた部分も一緒くたに批判の対象となってしまった。地域性に配慮した瓦屋根や、寒冷地・高齢者生活対応の高断熱・高気密は、ほかの地区の復興住宅と異なり、通常よりも良い環境性能(そもそもの基準は国際的に見て低いにもかかわらず)であるため、公金でつくるものとしては「華美」とされたのだ。同じ予算内でデザイン的にも性能的にも可能な限り「質」の高いものをつくろうとするのは建築家の職能そのものであるが、それが評価されないどころか批判の対象となった。また、「地域性」が他所と異なるものをつくる理由として認められなかったことも見逃せない。古くは1983年に始まった地域の特性を活かした住まいづくりを推進する国交省の施策であるHOPE(Housing with Proper Environment)計画があり、近年では同じく国交省による地域型住宅グリーン化事業があるように、国として継続して「地域性」を推進してきているにもかかわらず、である。

自力建設のモデルハウスの意味合いも込めてつくられた《コアハウス》[fig.5]は、伝統的漁師住宅の間取りを踏襲して漁村らしい風景をつくりだすだけでなく、地域産材を用いる板倉工法を採用することで地域産業を支援し、地域の森林保全につなげることも意図してつくられた。復興では「安く早く」が求められる傾向にあるが、そのようななかでも復興後を見据えた長期的視点で、建物性能が高いだけではなく、ローカルな環境を劣化させないような、地域における事物の連関=アクターネットワークの「質」も高い住宅が補助金に頼らなくてもつくられていくような社会システムの構築が必要であり、平常時からの議論が求められるところである。

- fig.5──《コアハウス》(提供=アーキエイドコアハウスWG)

〈3〉人・モノ・なりわい

牡鹿半島の現地調査で、震災前の暮らし、人との繋がり方、自然との関わり方、時間の過ごし方などを繰り返し聞くなかで、資本主義経済とは違った論理も見えてきた。都会では生活の大部分がサービスとして提供されるのに対し(近代復興の枠組みにおいて、行政が市民の安全に対して責任をとる、すべて面倒を見るという論理と同形)、半島部では誰かがサービスしてくれるということがなく全て自分でやるため、どういった住まいを自分が必要としているかは本人が一番わかっている。居酒屋なんてものはなく、酒を飲むとすれば家か浜でというように、半島部には所謂「施設」がなく、まち全体が非施設型の空間である。浜に繰り返し足を運ぶうちに、地域の方々とのあいだに非施設型のビジターセンターのようなものが立ち上がり、地域の自然との関わり方、地域で生きる楽しさを教わった。

しかし、その地域の資源である自然が、現代社会の弊害によって傷んでいる。森林の木材が有効利用されないのに加えて、少子高齢化・人口減少もあり、山の維持管理が十分になされず荒れてきている。漁業の後継者不足も問題となっている。このような問題に対して行なわれたのが、トレイルをきっかけに山道整備を行なっていく金華山道再生や、漁業後継者や新規住民を増やすことを試みる牡鹿漁師学校といったプロジェクトである。アーキエイドのメンバーが移住し、牡鹿半島が牡鹿半島らしくずっと続くように、浜と浜をつなげ地域の住民と他所者をつなげながら体験・観光プログラムを実行する「おしかリンク」という新しい動きも生まれた。住宅や都市インフラだけでなく、地域における人・モノ・なりわいのネットワークを復興してこそ本当の地域再生が可能となり、貴重な資源としての自然の保護にも繋がるのである。

〈4〉アクション

東日本大震災発生から5年が経ち、2016年4月14日に熊本地震が発生した。16日の本震の気象庁マグニチュードは7.3であり、1995年の阪神・淡路大震災と同規模の大地震だった。発生から約4カ月半が経過した今もなお余震が続いている。被害状況は2004年の新潟県中越地震と同規模と言われている★4。筆者は8月末に震災復興に関わっている九州大学の友人の案内のもと被災地を見てきた。熊本市内は、全壊したビルの瓦礫はすでに片づけられているものの、半壊状態で立入禁止の建物がまだ多く残っていた。震源地と言われている益城町は全壊状態の建物が比較的大きな県道沿いにもまだ片づけられないまま多く残っており、次に大きな地震が来たら崩れて道路が寸断されてしまう危険性があるように見える状態だった[fig.6]。当初200カ所以上あった避難所の数は減り(避難者数約10万人)、現在は数カ所の避難所に集約されつつある(避難者数約800人)とのことだが、訪問した益城町体育館ではまだ多くの人が避難所生活を続けていた。

- fig.6──益城町。県道235号線沿い役場近く(2016年8月29日筆者撮影)

応急仮設住宅は当初の予定を大幅に上回る約4000戸建設されることとなり、8月末時点で大部分が完成しつつあった。東日本大震災では一部で木造仮設住宅が採用されたことが注目されたが、林産県である熊本県はできるだけ地元の木材や施工業者を使って仮設住宅を供給する方針を決め、一部ではあるが木造仮設住宅(RC基礎)の建設も進められていた[fig.7]。また住環境改善のため、住戸一戸当たりの敷地面積を広くして隣棟間隔を広げ、住戸の連続は4を最大とし、横並びの住棟間には木製ベンチが配された小路空間が平面的にずらされ有機的に配置されていた[fig.8]。また、各団地には集会所・談話室として木造の《〈規格型〉みんなの家》も建設されていた[fig.9]。そして複数の集会所が整備される場合は、入居後に居住者とともに計画していく《〈本格型〉みんなの家》も建設される予定とのことである★5。

- fig.7──基礎RCの木造仮設住宅(2016年8月29日筆者撮影)

- fig.8──甲佐町白旗団地。住棟間には木製ベンチが配された小路空間(2016年8月29日筆者撮影)

- fig.9──甲佐町白旗団地。《〈規格型〉みんなの家》(2016年8月29日筆者撮影)

熊本県は1998年から後世に残しうる文化を熊本県で実現させることを目指して「くまもとアートポリス事業(KAP)」を建築家とともに進めてきた。その一環として東日本大震災や熊本広域大水害の際に《みんなの家》を提供するプロジェクトにも取り組んできたが、今回は県職員に蓄積された知見が活かされることになった。また、KAPのコミッショナーである伊東豊雄氏は震災後すぐ熊本を訪れ、蒲島郁夫知事と「創造的復興」と「被災県民の痛みの最小化」というコンセプト★6に沿った協議を行ない、すぐさま仮設住宅団地の計画に反映されている。このような行政と建築家のスムーズなやりとりは、28年間のKAPでの経験の蓄積が可能にしているのだろう。また、この背景には熊本地震復興支援・建築専門家ネットワークおよびKASEI(九州建築学性仮設住宅環境改善プロジェクト)のメンバーによるサポートもある。アーキエイドはこれらの団体に支援を表明している。

被災地の宿泊先で偶然読んだ8月29日の『熊本日日新聞』の一面の記事が「東北支援 経験生かす」というタイトルで、甲佐町の住民生活再建への対応がほかの市町村と比べ迅速で、かつて東日本大震災の被災地に赴いた町職員たちが中心になっていたからであることが紹介されていた(「くまにちコム/熊本のニュース」)。アーキエイドは遠隔支援のネットワークだったことはすでに述べたが、東京をはじめとする遠隔地から多くの建築家と学生が赴き、苦闘するなかで多くのことを学んだ。近い将来の発生が予測されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震に向けて、東日本大震災の復興活動を通して学んだことを活かす準備を進める必要がある。また、東日本大震災の復興はまだ終わっておらず、今からでもまだやれることはあるだろうことを忘れてはならない。

建築家の職能の行方

東日本大震災は結果的に「建築家の職能」をあぶりだした。特に現地調査で発揮した、理解力、コミュニケーション能力、そして他人の側から考えることができ、それらを空間化できる建築家の能力は、本来もっと広く社会で活かされたいところである。これまで建築家は差し迫って新しいものをつくらなければいけないと考えがちなところもあったが、近年「新しさ」の水準は変わってきている。設計過程で可能な限り多くのことに「配慮」し、それらをひとつの建築デザインに統合する。そのためには、ひとりの強烈な個性のみでつくりきるよりも、複数の建築家のネットワークだけでなく、ほかの専門家とのネットワークも構築し、そのなかで多くのことを取り込みながらつくり上げていく能力が求められている。また、現在の大学教育では、依然として形としてでき上がることが成果という見方が強いが、形に至るまでの調整やフレームワークづくり=プレ・デザインも非常に建築的な仕事であるという認識も持つ必要がある。そして、竣工・引渡しまでが設計ではなく、建物が使われていく過程にまで関与すること、プロジェクトの最初から最後まで旗を振り続ける覚悟を持つことも求められているだろう。 そして、以上のような本来の「建築家の職能」が社会で適切に活かされるようになるためには、各個人が以上のような能力に磨きをかけつつも、ポジショントークに終始することなく皆で協力し合い、建築家の社会的地位を高める努力が求められる。それによって、次に起こる震災復興の際には実質的な貢献をできるよう備えなければならない。それに向けて、僕らのような若い建築家世代および今回学生の立場で震災復興に関わった世代も、率先して動いていかなければならないだろうし、そのためには諸先輩方からまだまだ多くのことを学ばなければならない。このアーキエイドの5年間の記録は、そうしたことの力強い指針となるだろうと感じている。註

★1──日本建築学会は以下の2回にわたり東日本大震災復興に向けた提言をしている。 2012年11月15日に「東日本大震災復旧復興まちづくりのための提言(第一次提言)」

2013年6月21日に「建築の原点に立ち返る──暮らしの場の再生と革新 東日本大震災に鑑みて(第二次提言)」

★2──『新建築2016年8月別冊 集合住宅の新しい文法──東日本大震災復興における災害公営住宅』(新建築社、2016)pp.24-25の解説を参照。

★3──『建築雑誌』2013年3月号「『近代復興』再考──これからの復興のために」(日本建築学会)参照。『近代復興』という言葉は、本特集の編集部による造語である。

★4──「平成28年熊本地震に関する災害対策本部会議資料」

★5──『新建築』2016年6月号「NEWS」(新建築社、2016)pp.20-21における平成28年熊本地震の末廣香織氏、桂英昭氏、田中智之氏による解説、およびKASEI実行委員会の学生代表の林孝之氏へのヒアリング、および現地調査をもととした。

★6──「平成28年8月熊本県平成28年熊本地震からの復旧・復興プラン第3章復旧・復興に向けた取組み」

川島範久(かわしま・のりひさ)

建築家。1982年神奈川県生まれ。2005年東京大学卒業。2007年同大学大学院修士課程修了後、日建設計勤務。2012年カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、LOISOS+UBBELOHDE。2014年ARTENVARCH設立、東京工業大学助教着任。2016年東京大学大学院博士課程修了・博士(工学)取得。現在、ARTENVARCH共同主宰、東京工業大学環境・社会理工学院建築学系助教、慶應義塾大学非常勤講師。主な作品=《HOUSE BB》(2009)、《ソニーシティ大崎》(2011)、《GLACIER FORMATION》(Milano Salone 2015)、《Diagonal Boxes》(2016)ほか。主な受賞=「サステナブル住宅賞(財)建築環境・省エネルギー理事長賞」(2010)、「パッシブデザインコンペ優秀賞」(2011)、「日本建築学会賞(作品)」(2014)、「日本建築学会作品選奨」(2014)ほか。主な著書=『スマートシティ時代のサステナブル都市・建築デザイン』(共著、彰国社、2015)ほか。