都市のイメージをめざして

連帯と孤独

私の住んでいるところは、静岡県浜松市にある築40年のRC造のマンションの一室である。中心市街地の一角に位置し、JR浜松駅からも徒歩10分ほどと、立地はそこそこ良い。窓の外には、まず満車になることはない巨大な立体駐車場が広がっているが、ときおり自動車が上ったり下ったりする様は、球体がレールを延々と転がり続ける玩具のようで、見飽きないというほど興味深くはないが、それほどひどい風景というわけでもない。建物としても、浜松で2番目にできたボイドスラブの建築ということで、室内には柱梁による凹凸はなく、耐力壁は分厚く、ベランダの腰壁が逆梁になっており、躯体が美しい。サッシが打ち込みになっていたり、トイレのタンクが配管スペースに仕込んであることなどなど、設計者の意欲が随所に感じられる。けれども、いまどき珍しいバランス釜の浴室や、剥がれかけたフローリング、ずいぶんと簡素な換気扇の隙間からの漏水、2DKとはいえ家族で住むには手狭なプランニングなどが災いしてか、長らく空き室となっていたようだ。前の入居者は、どうやら外国人をスタッフとしたいかがわしい店を経営していたらしく、初めて訪れたときにはその痕跡が散乱し、廃墟のように荒れ果てた有り様で、およそ人が住むことをイメージできる環境ではなかった。オーナーも貸すことを半ば諦めていたのか、入居者を積極的に募集していなかったが、幸運にも知人の紹介で借りることができた。そのような物件であったから、原状回復なしの改修自由という条件で借り、自分たちの手でなるべく使いやすいように手を入れることができたのだった。そこで、既存よりもずっと小さい2帖ほどの部屋を3室つくり、それ以外をオフィススペースとして設え、住居件事務所として、私を含め3人で共同主宰の建築設計事務所を始めたのだ。そういうわけで、私は住居もオフィスも「シェア」しているわけだが、近年注目を集めているいわゆる「シェアハウス」や「シェアオフィス」というものとは、少々毛色が違うかと思われる。それらは、他者と暮らすことで日常的なコミュニケーションや安心感を得たり、あるいは異分野の人と関わることで刺激や知識を得ようとするところが大きいようだ。われわれの場合は、自分たちがなるべく作業しやすい環境を実現するべく採った方法なので、なにかそのような環境自体に期待しているとか、特別可能性を感じているということではない。そうすると、「なぜ共同で設計しているのか?」という疑問があるかもしれないが、われわれは学生時代から長らく共同で議論しながら設計することに慣れていて、たまたまそれをうまくできる人間が周りにいたにすぎず、あまり一般化できるようなことでもないかと考えている。また一方で、近年問題になっている、ネット難民を受け入れるシェアハウス(「貧困ビジネス」などと称される)のように、経済的な問題によってのみ「シェア」を必要としているのかというと、無論そうではない。現在のわれわれのような活動スタイルは、ランニングコストの面で有利であるのは確かだが、例えば3人それぞれが別にワンルームマンションの部屋を借りるくらいならば、もっと環境のよい打ち合わせスペースだとか、モックアップも制作可能な広いアトリエだとか、そういったものを整えることに使ったほうがよいだろうと考える。つまり、小さな冷蔵庫と、大きくはないテレビや、申し訳程度のデスクを備えたワンルームに必要性を感じないが、かといっていわゆる「シェア」を手放しで推奨・共感しているわけでもない。スーザン・ソンタグが「孤独は連帯を制限する、連帯は孤独を堕落させる」★1と言うように、私としては連帯と孤独とが互いに緊張感を持って接していることこそが健全だろうと考えている。もちろん、「シェア」が必要とされるケースや、有効な場合は数多くあるだろうし、現代における生活を見直すような動きが粛々と進められることには賛成である。そういう意味で、現在「シェア」という言葉で捉えられている物事と、われわれの活動との間には、隔たりがありながらもなんらかの関係があるように思う。むしろ、われわれにとって「シェア」がどのように可能性を持つのか、本稿ではそのあたりについて考えていきたい。

巻き込んでいくこと

私が初めて明確に「シェア」について考えることになったのは、大学院時代に山本理顕さんのスタジオで「地域社会圏」というテーマについて取り組んだときだ。400人という単位で「シェア」を行なった場合にどのような利点があるか、土地利用、エネルギー効率、交通システム、経済、ケアなどの視点からスタジオでリサーチを行なった★2。多角的に「一住宅=一家族」の問題点を整理し、400人という単位を設定することで見えてくるシステムと生活像に納得しながらも、私としては、その400人がつくる環境の「境界」をどのように設計しうるのか、ということばかりが気になってしまい、山本さんには毎週「もっとちゃんと全体を考えろ」と叱られていた。私は、400人の「シェア」によってつくられる、コミュニティとしては巨大な環境が、その外側に対してどのように位置づけられるか、ということこそが問題だと考えたのだった。また、それとほぼ同時期に「シェア」のリアルな体験として、西田司さんと中川エリカさん設計の《ヨコハマアパートメント》(2009)に関わる機会があった。《ヨコハマアパートメント》は、2階に4戸のプライベートなワンルームがあり、1階では高さ5mの巨大なピロティ空間を「シェア」する集合住宅である。その巨大なピロティ空間には大きなキッチンやテーブルが備えられており、気積としては居室スペースのおよそ2倍、床面積でも同等の広さがある。「シェア」するスペースが、どかんと大きく構えてあって、プライベートなスペースはその上にちょこんと乗っかっている、大胆さと爽やかさと奇妙さが同時に立ち上がったような建築であった。そのピロティでは住人が展覧会を行なったり、知り合いの人がヨガ教室をやってみたり、通りかかった近所のおばあちゃんが質問攻めで入ってきたりと、ありとあらゆるものがありとあらゆるかたちで入り込んでいた。そこで、われわれも現在の活動の前身となるユニットで、インスタレーションや展覧会の会場構成を行なったのだった。アーティストが滞在制作するのに合わせて、生活と制作と展示とが混ざり合い、それに応答しながらつくっていく会場構成は、巨大な「シェア」空間があったからこそのダイナミックな体験であった。

- ondesign(西田司+中川エリカ)《ヨコハマアパートメント》 ©鳥村鋼一

- 《ヨコハマアパートメント》 熊井正「爪とボタン」展(2009)

このような経験を通して学んだのは、「シェア」というものが、なにか限られたものを分かち合う効率的・合理的な手段であることを超えて、猛烈にいろいろな物事を巻き込んでいくということだった。「シェア」をするということは、ともすればそれが閉鎖的なコミュニティの範囲を規定しかねない。言葉遊びのようだが、「共用」はしばしば「強要」されるからこそ恐ろしい。そうではなく、計画や想定では捉えられない様々な方面に、根を張るよう広がっていく可能性を持ち合わせているのだ。

コンテクストのシェア

2011年にわれわれは、浜松の中心部にある10年以上前に経営破綻した百貨店跡のビルを、「公共施設としての工房」にできないかという提案をした。

- 《パラレル・マテリアル・スケープ》

廃材や余剰材を含め、あらゆるマテリアルを都市の中心部に大量にストックし、それを人々が自由に再編成し、再び都市へと流動させていくプラットフォームとして整備することを考えた。窓口には、建築家、デザイナー、大工、家具職人、建具屋など、あらゆるものをつくるプロフェッショナルが常駐し、気軽に相談できるほか、製作にかかわる指導や各種教室が運営される。これは、流通と生産の関係を再構築するためのプロジェクトであった。われわれは、これまでいくつかのごく小さなプロジェクトを行なってきたが、あるプロジェクトで解体した材を、別の新築プロジェクトに使用するなど、ときに単体のプロジェクトを超えて関連させてきた。新築・改築・解体を明確に切り分けずに、一体的に考えてみることで、どれほど小さなプロジェクトであっても、マテリアルの流動の一部として、都市的なフレームを持って捉えることができる。2012年には、プロジェクトの施工中の現場を公開しながら、ストックしているマテリアルと道具・工具を持ち込み、そこを一定期間一般の人々に開放し、同時にモックアップ製作も行なうなど、小規模ながらマテリアルを流動されるためのプラットフォームの実現もした。

- 《プレゼント・マテリアル》 ©kentahasegawa

これらはマテリアルを「シェア」するためのプロジェクトだと言うこともできる。しかし、この「シェア」はなにか限定的なコミュニティを規定するものではないし、時間的にも必ずしも同期していない。物理的にある限られた範囲内で連続している、即物的なローカリティとでもいうような、環境を開いていくための「シェア」である。そして、このような物質的なマテリアルのみならず、われわれが「シェア」したいと考えているのは、コンテクストそのものである。材料を転用する以外にも、標準的な仕様の読み替えや、慣習的な要素のスライドなど、建築を設計する際にしばしば無意識に切り捨ててしまう事柄を、すべてコンテクストとして巻き込んでいきたいのだ。

- 《渥美の床》 ©kentahasegawa

- 《海老塚の段差》 ©kentahasegawa

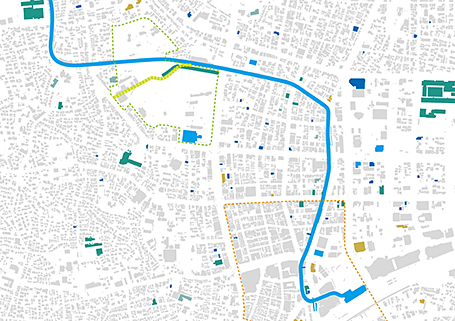

例えば、天井の野縁を敷き詰めることで、畳より固くフローリングより凹凸のある質感の床をつくる。床下の大きな基礎スペースを段差として室内に現し、収納スペースと広がりを確保する。南面開放の偏りを均してテラスにも居室にも同じような天井をかけ、リビングが長期的にも短期的にも流動的になるようにする。建売の住宅と駐車場の配置を組み替えることによって、共有の庭をつくる。廃線跡の高低差の少ない緩やかな道を、歩行者の生活動線として利用することを提案する。などなど、取るに足らないように見える材料から、都市的・歴史的な構造まで、あらゆるものを流動しうる要素として捉え、そこから仮定的に組み上げていく。

- 《富塚の天井》 ©kentahasegawa

- 《広沢の庭》

- 《城公園の道》

あらゆるものをコンテクストとして取り扱い、それらを総動員することで、ありえるかもしれない世界を想像してみる。それは、タブラ・ラサに自由に絵を描くような、他者を限定するような想像力とは違った、世界そのものと想像力を「シェア」するように、都市と関わるための方法なのだ。

都市のイメージへ

長い間われわれは、都市や風景を「シェア」をすることに無関心になりすぎた。それぞれが各自の利益を最大限享受できるよう、最低限のルールを守る以外は、なるべく干渉しないよう自由にやってきたつもりであった。ところが、実際のところはどうだろうか。新建材のカタログのなかからグレードを選択するぐらいがせいぜいで、投機の対象でしかなく、リセールバリューのための毒にも薬にもならぬような建物ばかりだ。気がつけば、われわれは自由にやっているどころか、すっかり市場の原理にコントロールされているのではないか。ほとんど誰のためでもない建物ばかりが量産されてはいないか。都市はコンテンツのみが興味の対象で、ほとんど誰も建物自体に関心はないのではないか。そんなことでよかったのだろうか。風景は自分たちで考えることはできないものなのだろうか。そんなはずはない。ケヴィン・リンチのいう「イメージアビリティ」★3は、都市におけるわかりやすさや理解のしやすさ、といった統合的なイメージを観察者がつくるための、物体が備えている性質を指す概念であった。これを日本の都市にねじ込んでいくというのは、今日ではあまりに理念的に見えてしまう。しかし、イメージアビリティ、想像するという能力というのは、観察者であるわれわれのものでもあるはずだ。そこでは、なにも統合的な全体を構築する必要はない。自分が知っている都市の、身の回りの環境の、パラレルワールドを想像してみるように、ありえるかもしれない可能性をイメージしてみること。あえて強調するが、それはなにもリノベーションのことだけを言っているのではなく、いかなる空間が可能かを、コンテクストを引き受けて考えるという、ごく当たり前のことだ。この風景の改変可能性とでもいうようなものであれば、われわれはこれを確かに「シェア」していくことができるのではないか。

そういったことは、提供されている空間になんの問題もない場合には、とりたてて必要でないことなのかもしれない。しかし、あなたは住んでいる場所に満足しているだろうか。働いている環境はこれ以上なく快適だろうか。休日に歩く道は? ビールを一杯やるところは? 本を読む場所は? 家族と過ごす空間は? そのようなことを考えなくともよく、パッケージ化された選択肢から選ぶだけで問題なく生活ができているというのは、人類史を探しても、ごくごく限られた時代の特殊な状況だっただろう。都市に、風景に、空間に対して、具体的に欲望を持っていただきたい。私が真にあなた方と「シェア」したいのは、そのようなことである。

註

★1──スーザン・ソンタグ『良心の領界』(木幡和枝訳、NTT出版、2004)

★2──一部は、山本理顕+中村拓志+藤村龍至+長谷川豪ほか『地域社会圏モデル──国家と個人のあいだを構想せよ』(LIXIL出版、2010)の巻末にまとめられている。

★3──ケヴィン・リンチ『都市のイメージ』(丹下健三+富田玲子訳、岩波書店、2007)

橋本健史(はしもと・たけし)

1984年生まれ。建築家。2010年、横浜国立大学大学院修士課程建築都市スクールY-GSA修了。2011年、403architecture [dajiba]設立。2014年より名城大学非常勤講師。建築作品に《海老塚の段差》《富塚の天井》ほか。