終わりなきゲームへの決意──『都市の戦後──雑踏のなかの都市計画と建築』

シナリオ──対象、方法、視点について

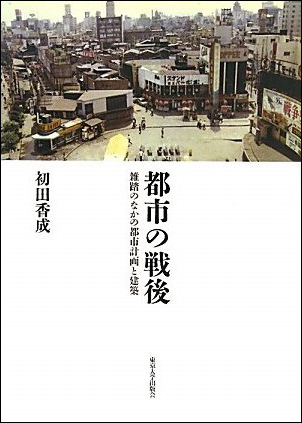

本書『都市の戦後──雑踏のなかの都市計画と建築』(東京大学出版会、2011)は、著者・初田香成氏の学位論文に基づく構築的な書である。東京における都市戦災復興、これと並行し全国展開した都市不燃化運動、これらに住宅地区改良(当時「住宅地再開発」と呼ばれた)の動きが合流した「都市再開発」揺籃期という3テーマを取りあげている。3つの主題について、それぞれ見取り図、実例に即して背景となる各種主体が絡み合った社会構造、個別の主体あるいは主導者へのクローズアップという3章を立てると、本書では「補章」という扱いになっている最終章を含め合計9章がなりたつ。これらを序論と結論で挟んだ構成である(当然ながら、これらの視点は各章内部でも入れ子状に反復される)。目指されたのは現実の都市空間、しかも繁華街や商店街など不特定多数の人々が集まる「雑踏」にむけて、また各地区に取材した微視的な実現過程から描写される、各主体の力が交錯する場としての「雑踏」にむけて、都市計画と建築を動態的な営みとして記述することである。したがって、上記3×3の枠組みを埋めるべき記述内容においては、計画や法制度ばかりではなく、ある特定の都市空間が実現する過程を細かく追うことにもなる。

登場人物は、都市計画史ならばおなじみの石川栄耀や創宇社建築会メンバーだった今泉善一、あるいは現代風に産官学の有力者と呼べる人々ばかりではない。角筈一丁目北町町会長、映画弁士出身の国会議員、東京市に就職した後官選/民選の区長を務めながら自ら建物主として「マーケット」(特定のビルディングタイプを指している)を管理・運営した人物、テキ屋組織の親分兼区会議員や露店組合の世話人など「山師的な有力者」、都市不燃化同盟の発展解消時に壇上で「男泣きに泣いた」事務局長、戦中に強制疎開に遭いながら戦後闇市によって元の土地に戻れないことに行政の庇護が得られなかった憤りから、地域の記録を集積し陳情・請願を繰り返した寿司店経営者などがいる。今泉善一自身、戦前の共産党の非合法に携わり治安維持法により収監されたという、当時の状況を考えると過酷な経歴の持ち主でもある(戦中に出獄後自らの事務所に雇い入れたのは前川國男だった)。

使用する資料も研究書や当時の学術論文ばかりでなく、当時の新聞、商店会の周年記念誌、社史、自治体史、商店経営誌や企業情報誌(これらは石川栄耀の執筆記事なども掲載していた)に及ぶ。調査方法は印刷された資史料の収集・調査ばかりでなく、当事者への聞き取りにおいても「マーケット」の営業者が含まれる幅の広さである。法規や行政制度といった制度面ばかりでなく、忘れられつつある、あるいは記録に残されていない商店街共同建築というビルディングタイプへの着目、「不燃化+高層化or立体化」と認識されがちな「再開発」という用語の含意を、developという英単語の根源にあるべき自動詞的用法から位置づけ直す指摘など、多彩な各章が鮮やかな印象を残す。また表題の「戦後」とは、終戦直後からおおよそ1960年代半ばまでを指している。特に終点の規定に関しては、1961年の防災建築街区造成法と市街地改造法の成立を受け、再開発の手法がこれらの法の下で洗練され、結果1969年の都市再開発法に収斂し、現状の都市再開発、ひいては現状の都市の姿が固定化されていく過程を基にしている。原武史が紹介したとおり、時折軍・警察のパレードが行なわれながら恋人たちの逢い引きの場としても機能していた『皇居前広場』が「人民広場」と呼ばれ、皇室の京都移転が堂々とマスコミを通じて議論され、新宿駅西口地下広場がフォークソングとヴェトナム反戦運動が合流した集会場と化していた「戦後」とは、都市の現状、あるいは社会の現状に、将来へ向けての多様な可能性が孕まれていた時代だった。立法や行政の過程を記録する際、多様な施策の萌芽は〈無謬性〉の名目の下で消し去られがちであるが、著者はいわば〈下からの〉都市計画史を志向することにより、これらの萌芽を再び引きだすことに成功した。

視点シフト──鮮やかなパワーゲームの記述

多様な主体が各々の思惑で力を発揮し、周囲を取りこもうとする重力場としての「雑踏」で、都市はどう動きはじめるだろうか。具体的にみると、(1952年耐火建築促進法による助成金のように)単体の建築物をいわば〈点〉として設計対象とするのか、(同法による防火建築帯指定のように)主要道路沿線の建築物をいわば〈線〉とみるのか、(1961年防災建築街区造成法のように)街区全体を〈面〉として切り取るのかという規模の違いがある。法制度、施行規則といった厳格なソフトウェアのみを操作するのか、地域の人間関係や土地・上物の所有関係などに基づく、より弾力のあるソフトウェアを考慮するのか、インフラ、建築物などのハードウェアを加味するのかという軸もある。行政として、地域から自発的に生まれた運動のまとめ役として、研究者ないし〈学識経験者〉として、など関わる人々の立場の違いもある。本書は研究論文らしく、これらそれぞれに独立している軸を自由に巧みにシフトを繰り返して状況を描きだしている。本文の内容にベタに寄り添ったり、高速でページを繰り直して議論の枠組みや時代的な流れを追ったりして、顕微鏡の倍率を次々と変えるように読み進めることで構造を把握することをお勧めする(もちろん、これは本書に限った話ではないが)。本書が〈下からの〉都市計画史を志向していると記したが、これをたとえば〈まちづくり〉という多義的かつ不明確、縮約すれば〈曖昧な〉用語に集約させてしまうと、確固たる市民参加の足取りを記述することも実現することも覚束ないだろう。描写されたさまざまな運動を見ていると、具体的に着地させられる施策に諸力をまとめる「運動」という段階になって、広い支持を集めるために用語の意味をぼかすのは、端的に失策といえるだろう。行政であれ、研究者であれ、地域の側からこれに応えた各々の指導者であれ、言葉によって強い理念を打ち出し、これに沿った具体的な施策を目指していたものの、コストの問題その他で縮小され、倒れ込み滑り込みながら、しかし実現させている。言葉で立ち上げた目指すべき目標は、この過程で破られ歪められているはずだが、それでも実現したものには価値が認められる、という描写は何度か本書で繰り返された。壇上で泣き、『建築雑誌』で若手向けに「不燃都市実現に注力せよ」とアジテーションをふるい、東京都を退職後、大学で自らの施策を顧みながら講演で全国を渡り歩いた人々の姿には、論文の客観的な記述を通しつつもドラマティックな要素が伝わってくる。この点にいたって上とか下とかの立場の差異はさほど意味を持たないし、概念が首尾一貫しなかったことも現実に立ち上がったものの前には当面、苦笑いで済む事柄である。このフォーカスを引き立てるために、前記3テーマ個々における3つの章では、最後に主体の輪郭が現われる構成となっている。「再開発」の主体からそのようなドラマを立ち上げにくかったと著者が告白しているのは、9章とされるべき部分が「補章」と扱われている理由のひとつである。

セーブ、ポーズ、設定変更──複合的な計画へ

一方もうひとつ理由が考えられるとしたら、第3部で取りあげられた「再開発」の「揺籃期」=構想段階が、基本的に法律の立案過程に留まっており、実行に際しての人々の熱意とも呼ぶべきものに直面せずに記述が終わるからであろう。しかしこのことは記述の存在意義を損ねない。「再開発」という同じ言葉を使っていてさえ、「住宅地再開発」「市街地再開発」「大都市再開発」という3つの方向性が行政に内在したと7章が指摘している。「再開発」という同一の語を使ったこの3つの概念は、対象の違いゆえに目指される方向性が異なった。かたや「不良住宅地区」の建築的解決に収斂し、かたや区画整理と街路整備を中心とした「市街地改造」に集約され、他方では大都市構造の再配置が構想されながらその段階に日本が至っていないとして、個別法の一本化を目指す経緯となった。こうした方向性の違いを悪しき不統一と見なし、その原因を用語の定義の不安定さに求め、一元的な定義に当座の安心を求める議論もあるだろう。確かに最終的に法律や制度として書き起こすのに画定的な定義は必要だが、どのような都市が望ましいか、姿を集約して描き出すのは難しい。個別の希望をひとつひとつ積み重ねる形では総花的な改善に留まり、まとまった力が得られず現状追認に終わってしまうからだ。このような姿は都市計画に限らず近年何度も見た姿であり、そこに〈独断専行〉を求め〈独裁〉に憧れるポピュリズムの余地が生まれつつある現状でもある。災害救助や応急的な復旧に対しても、結果的に上意下達型の組織ないし人が上層部の指示を待たずに行なった独断が、喝采を浴びている。

しかしひとつの目標を推し進めるため他の価値を犠牲にしてきたことにもっとも反省が加えられているのが、開発型、あるいは過密都市の一点への対策で彩られてきた都市計画と国土計画ではなかったか。人口集中への対応が終結し、人口減少の中で長期的視点で都市が持続するための指標は、単線的なものではなく、複合的なものとならざるを得ない。越沢明『復興計画』では紙幅の関係もあり、大火、戦火、震災など災害後の迅速な復旧が都市工学の専門家から直ちに展開されたように記述されるが、その背景には自由かつ長期的にわたる概念的検討が蓄積されていたことも示唆されている。その過程で用語が揺らぐのは必然であるし、これは当座の災害対応とは別個に継続せねばならない。一元的な用語定義の下に、独断が織りなす現場の単線的なダイナミズム──文字通りメディアに大量に流されるドラマが追求するカタストロフィであり、われわれはこれを見ると、事象が腑に落ちたと発語する。しかし都市(集落とも国土とも読み替え可能だろう)は火事場の勇気で解決するには多すぎる主体が絡みあった、まさに「雑踏」であり、火事場のように人の立ち入りを制限し動きをコントロールできる場所ではない。歴史化のフィルタが次第に薄れ、われわれの目にしている現実に近づいてきた「都市再開発」においてドラマを語らなかった「補章」の存在は、著者としての初田氏の思いとは別個かもしれないが、学問的良心を示しているものと考えたい。

あまない・だいき

1980年生まれ。美学芸術学/建築思想史。東京大学教務補佐員、大学非常勤講師。共著=『ディスポジション』『建築・都市ブックガイド21世紀』