巨樹のほうへ

──〈からまりしろ〉とは建築をつくることである

──〈からまりしろ〉とは建築をつくることである

筆者はワークショップに精通しているわけでも、経験豊富なわけでもない。ほんの5年ほど前まではこのような文章を書くことなど想像すらしなかったし、この文章を書くことすら躊躇したくらいだ。しかし、よくわかっていなかったからこそ飛び込んだ、ほとんど無謀なワークショップの経験を通して浮かびあがってきたいくつかの論点をここに書き留めておこうと思う。

- fig.1──《太田市美術館・図書館》(2017)最終案パース

[すべての図版提供=平田晃久建築設計事務所]

ここにケーススタディとしてあげるのは群馬県太田駅前に建つ美術館・図書館である[fig.1]。この街にも日本全国に広がるいわゆる「郊外化」の問題が幅を利かせている。車中心の生活が、駅前のにぎわいを奪い、じわじわと街の持っている生命力が奪われていくような負のサイクルが進行していて、切実な危機感が人々に共有されている。歩いて楽しい街を何とかして取り戻したい、というさまざまな立場を超えた共通の思い。この建築は、そういう強い思いの坩堝(るつぼ)から生まれてくるものではないか、と感じた。

設計過程をできるだけ市民との議論の場に投げ出して、半ば混沌とした設計プロセスで案の方向性を析出させたいと思ったのには、そういう背景があった。設計者としての責任を放棄するわけではない。むしろ逆に、自分たちの考えを投げ出した多数性の場のなかで、よりよいと判断できるものをどこまで浮かび上がらせることができるか、ラディカルに試そうとしたのである。

プロポーザル時に提案した、複数の箱状の建物に、スロープが巻き付く大まかな構成は変わっていない。しかし、上述のようなプロセスを経た結果、プロポーザル時のややクリーンな感じの案[fig.2]は、なんとも野性的なものに変貌した。最初の頃が純粋な若い樹木だとすると、巨樹が持つ感じに近づいたような気がしている。それはピュアなものがもつ魅力というよりは、ある種の不純さも受け入れるような、あるいは浸食されたものが持っているような、たくましさのようなものである。

- fig.2──プロポーザル時提案模型

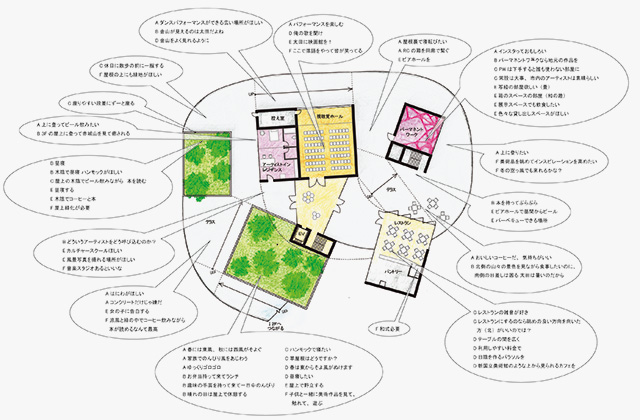

設計が出来事のなかに編みこまれる

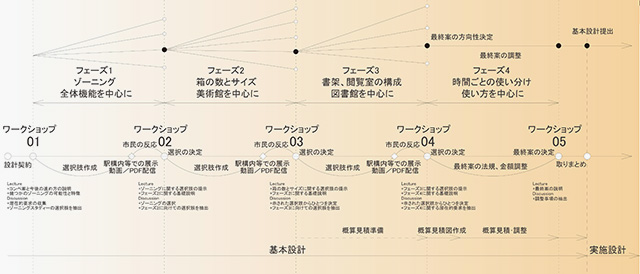

市民ワークショップを開くことは、勝ち取ったプロポーザル要綱のなかで示唆されていた。しかし、ワークショップの場に投げ出せる、基本設計の期間は事実上5カ月しかなかった。一連のワークショップを終えてから落ち着いて基本設計案を仕上げる、などという時間はない。そこで基本設計のスタディの決定過程そのものを、文字通りワークショップの場に開くことにした。都合5回のワークショップのなかで、最初と最後はプロポーザル案の紹介と、決定案のまとめに使い、残りの3回を、案を方向づける重要な決定を行なう議論の場にした[fig.3]。

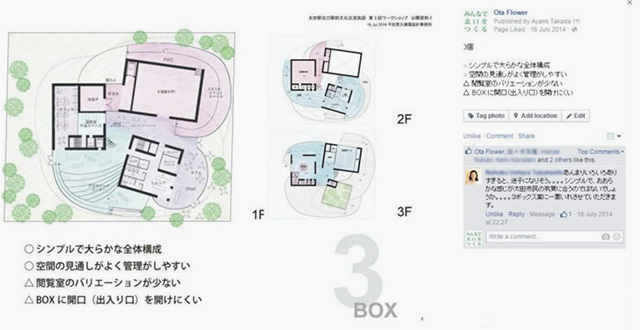

ワークショップの数日前には、本番で提示される検討案を、Facebookや駅前のショーウィンドウを使って告知、市民の間接的参加を募った[figs.4-6]。残りの時間は本番で使うマテリアルや手順の調整。ワークショップは、月1回のペースで行なわれるから、これらの作業は本当にぎりぎり間に合う感じだ。どの案が選ばれるべきか、こちらもその場で真剣に考えるしかなかった。

- fig.6──駅改札の目の前にある駅なか文化館のディスプレイを使った展示

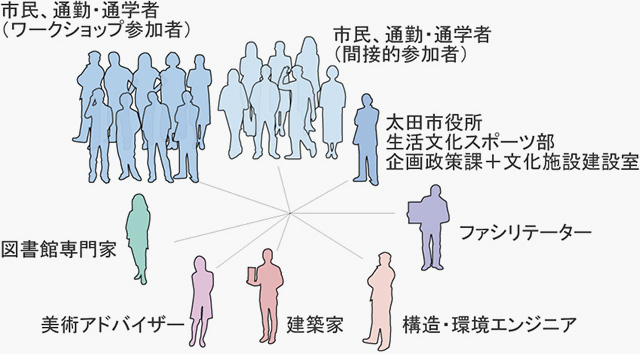

各回での検討事項はできるだけ明確にテーマを絞り、意味ある選択肢となり得るような、3〜4個の案を用意した。当日の議論を通してそのなかからひとつを選ぶのである。第1回目は断面ゾーニング、第2回目は箱の個数、第3回目はスロープの巻きつき方を決定した。議論の場には、さまざまなバックグラウンドを持つ市民有志のほか、行政の担当者、図書や美術の専門家、エンジニア、建築家、ファシリテーターといったすべての立場の人々が同席し、決定を行なった。したがってこうした決定の一つひとつが、二度と繰り返すことのできない、一回性の出来事となった[fig.7]。設計のプロセスはこの出来事としての時間のなかに編みこまれ、不可逆なものになった。それは、コンピュータ上のアルゴリズム的なプロセスがいつでも可逆的に変更可能なのとは対照的である。

- fig.7──さまざまな立場の人が同席する

建築が履歴の記録媒体としてあらわれる

太田での建築案は、RCの箱と、鉄骨のスロープという明確に分節された構造を持っている。このことが、今回のワークショップの過程を分かりやすいものにしていたのかもしれない。「箱の個数」とか「スロープの巻き方」といった明確に取り出しやすいテーマごとに設計を進めることができたのも、そういう特性によるからだ。議論の履歴が、それぞれのテーマごとの決定を反映する形で、文字通り建築の様態としてあらわれている。

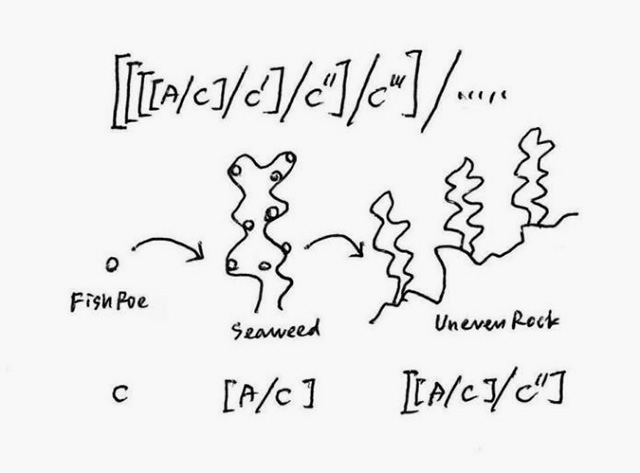

筆者は人工/自然の区分を超えて、生態系につながるような建築の概念を〈からまりしろ〉という言葉で捉えようとしてきた。20世紀的な空間の概念ではなく、何かがからまる余地をつくることが建築であるとすれば、生きている世界のありようと建築を同じような視線で見ることができる。図に示すのは子持ち昆布を例にとったその説明ダイヤグラムである[fig.8]。海藻が魚卵の、海底の岩が海藻の、それぞれ〈からまりしろ〉となり階層構造をなしている。ここで、魚卵/海藻/岩はそれぞれ異なる出自を持つ他者であり、それぞれのあいだにはある種の断層があることが分かる。こうした切断線をふくみつつ、生きている世界には多様な階層構造が重層し、豊かな全体をなしている。

- fig.8──魚の卵/海藻/海底の岩のダイヤグラム

太田において、ある意味で、箱はスロープの〈からまりしろ〉となっていて、さらにそれら全体が、人々の営みの〈からまりしろ〉となっている。前述のワークショップの過程は、〈からまりしろ〉の階層のあいだにある切断線を確定する過程であったとも言えるだろう。そしてその断層のようなものは、建築の様態としてそのまま記録されている。

建築の形式が〈発酵〉する

すでに述べたように、プロポーザル時の基本構成はワークショップを経ても保持された。しかし太田の場合、すべてが想定の範囲内に収まったというわけでもない。箱とスロープという形式は保ちつつも、より生き生きした建築につながる、不純とすらいえるような変質が起こったのである。ワークショップでの無数の言葉の集積が、さながら建築を〈発酵〉させたかのようだ。

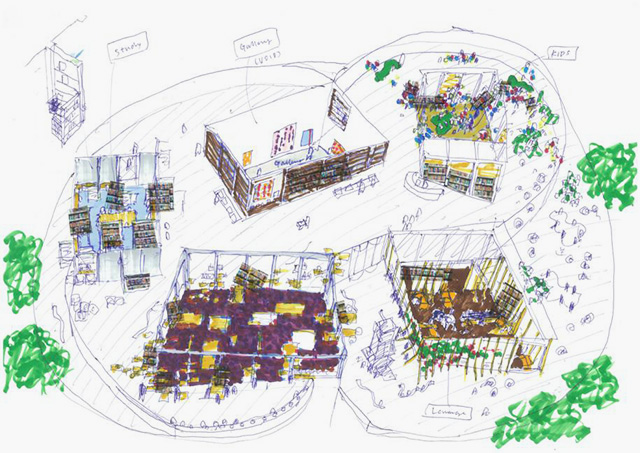

なかでも、どのように視線の「抜け」をつくりだすか、ということをめぐるスタディは、この変成に大きくかかわっている。それはワークショップのなかで個別に出てきた意見の集積から、次第に解像度が高く見えてきた気づきの中で起こった。「抜け」というのは駅からの視線の抜けであり、入り口から中央のアート作品が見えることであり、吹き抜けを介して上下がつながったり、図書館と美術館が互いに見えることであったり、さまざまである。その集積からプロポーザル時にはなかった自己生成するスロープの間にできた隙間のような、斜めの視線の抜けを誘発する独特の吹き抜けが生まれていった。

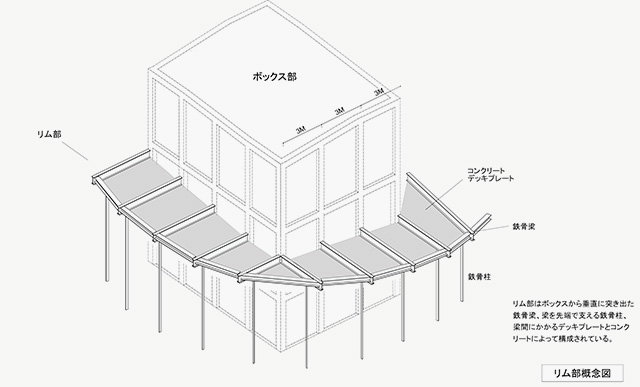

当初「箱」と認識されていたものも、視線によって穴だらけになりそうだった。それと並行して構造の検討を進めるうち、「箱」をラーメン構造のフレームとして解釈できることに気づく。しかも、その周りに巻きつくスロープを支える鉄骨の梁は、場所ごとに高さが違うから、梁のアンカーは規則正しくうたれた柱に設けるのが合理的で、ラーメン的な解法はそれに合致する[fig.9]。こうして最終的な構造形式が浮かび上がるのだが、結果的に硬い箱がほとんどフレームにまで浸食され、さまざまなものが箱からはみ出して流れ始めることになった[fig.10]。

「箱」の浸食は屋上にまで至っている。頑丈な箱の上部に土を入れて木を植える提案をうけて、「ぜひ気軽に上がって、そこでくつろいだり本を読んだりしたい」、「緑がもっと下まで降りてきて、丘のようなものになったらいい」という話になった。こうして全体が丘のようなものに浸食されていったのである。プロポーザル時の素案が、さまざまな欲望の流れによって浸食されたような、多様なからまりを誘発する生命力のあるものに〈発酵〉した。

設計主体の多層化が個としての思考も変える

設計上の決定を行なう場が市民を含めた多様な関係者が集まる場へとシフトしたことによって、設計主体が拡張されていることになるだろう。しかし単なる拡張というより、多層化というべきかもしれない。建築家や中心的な協働者がいることに加えて、さまざまな水準で設計上の決定にかかわる主体が多層的にかかわっているからだ。このとき、個人としての建築家の主体性も変容するのか、またそのことが設計そのものになんらかの変化をもたらすかが重要だろう。

太田での筆者の経験では、建築家の頭のなかに、それぞれの立場や視点から発言する夥しい言葉の群れがインプットされる、ということが起こった[fig.11]。単にリスト化された文字情報だと記憶に残らないものが、ワークショップという出来事を通して、具体的な人の感触を伴ってインプットされる。そしてそうした記憶の雲のようなもののなかで、建築を考えるわけだ。拡張された設計主体のありようが、まるでモナドのように個としての建築家の思考のなかに映されるかのようだ。決定の場を拡張することによって、個としての思考も変質するのではないか。

これらの経験を通じて、筆者としては、これまでとは違うフェーズで建築を考えることができるようになった気がしている。これまで、ものに即した水準で、形のある〈からまりしろ〉を志向することによって、生き生きとした建築をつくることを試みてきた。しかし、太田では、建築をつくるということそのものが、形のない〈からまりしろ〉となり、さまざまな反応を引き寄せつつ、形のある〈からまりしろ〉が生まれる一回性の出来事をつくりだしていた。

すなわちここでは「建築とは〈からまりしろ〉をつくること」である前に「〈からまりしろ〉とは建築をつくること」だったのである。

巨樹の魅力は、若い樹のように整った樹形ではなく、さまざまな履歴──雷が落ちたり、ところどころ枯れていたり、別の植物がからんでいたり──がその姿に反映され、そこにしかない全体像を持っているところにあるのではないだろうか。有形無形のからまりしろが輻輳する出来事としての設計、二度と繰り返せない履歴を断層的に刻み込まれた建築は、巨樹のほうへ、人々の集まりから自発的に浮かび上がる未来の建築へ近づくきっかけを感じさせる。

平田晃久(ひらた・あきひさ)

1971年生まれ。建築家。京都大学工学部建築学科准教授。京都大学大学院工学研究科修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、平田晃久建築設計事務所設立。第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞受賞。主な作品=《桝屋本店》(2006)、《House S》(2006)、《sarugaku》(2007)、《one roof apartment 》(2010)、《alp》(2010)、《Coil》(2011)、《東戸塚教会》(2015)、《かまいしこども園》(2015)、《太田市美術館・図書館》(2017)ほか。著書=『animated──生命のような建築へ』(グラフィック社、2009)、『建築とは〈からまりしろ〉をつくることである』(LIXIL出版、2011)ほか。