コンピュテーショナル・デザインと拡張するAI技術

フランク・ゲーリー、ノーマン・フォスターによる開発

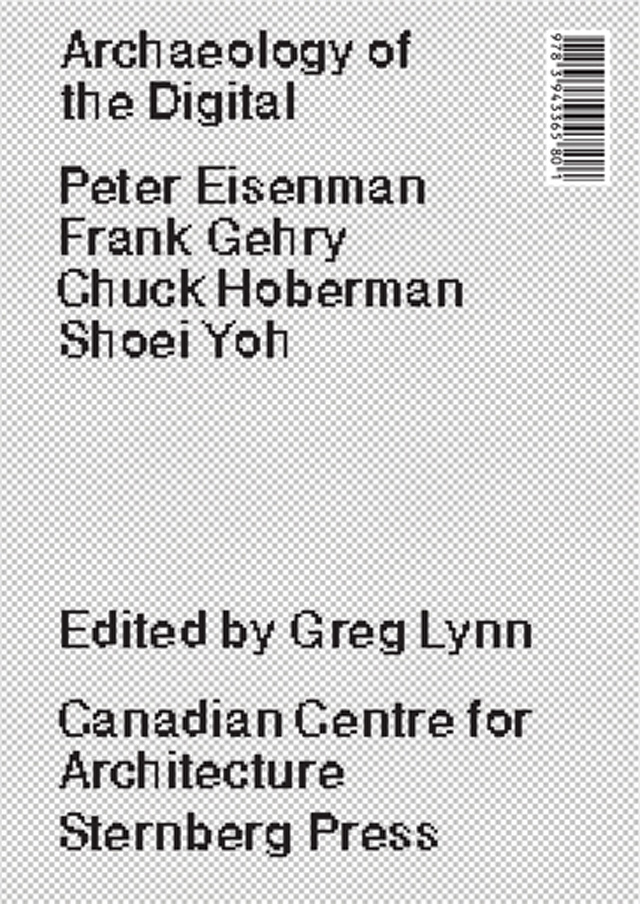

- Greg Lynn, Archaeology of the Digital

(Ram Publications, 2014)

小渕──2013年には、Canadian Centre for Architecture(CCA)でグレッグ・リンによる「Archaeology of the Digital」という大きな企画展が開催されました。図録も出ています。

情報技術を使った建築の表現ツールとして、大きく二つの方向性があると思います。ひとつは、「Representation」で、建築の図面をコンピュータで描くCAD(Computer-aided Design)で、もうひとつが「Simulation」で、情報をベースとした3次元モデルです。後者は、グレッグ・リンがアニメーションなど従来建築設計のために開発されていない領域のソフトなどから持ってきたものが一般的に使われるようになったと思います。

フランク・ゲーリーは「CATIA」という飛行機をつくるときの多様な情報を管理するソフトを建築に応用しています。CATIAは飛行機の構造、航空力学、素材、電気関係など、すべてを一体化して扱うソフトとして開発されたもので、ゲーリーは1980年代終わりから使われ始めます。当初は複雑な曲面を合理的につくるのを目的として彼の事務所に導入されましたが、その後は構法の問題からプロジェクト全体の管理と広がっていきました。ゲーリーはビジネスにも強い人だったので、建築のコストをどう最適化できるのかを追求しました。例えば、面白い形をつくるために曲面を使うと30%高くつくとすれば、全体予算からその30%を捻出するために、部材を経済的な計算にのせてシミュレーションするのです。形をつくるソフト、構造解析のソフト、環境解析のソフト、コスト管理などの情報を扱うソフトなど、それぞれ平行に走っていたものを交差させたのです。その後、ゲーリーは「Gehry Technologies」という会社をつくり、CATIAのライセンスを買って、建築に必要なところをつくり変え、「Design Projects」を開発しています。

ノーマン・フォスターも同じようにソフトウェアの開発に貢献しています。フォスターの建築はライブラリー化された、独自にデザインしたパーツを組み立てていくという特徴があります。プロジェクトごとに一つひとつ部品を選んだり、つくっていくのではなく、これまでのプロジェクトの履歴をアレンジしていく。ですから、数学者やコンピュータプログラマーなどが集まって社内でデジタル・リサーチユニットをつくり、3Dパラメトリック・モデリングの研究を始めました。彼らの研究が基盤となってマイクロステーションで知られているベントレー・システムズの「GenerativeComponents」というソフトが開発されました。

ドミニク──それはとても面白いですね。つまりゲーリーやフォスターのように看板を背負ったブティック建築家、誰もが知っているような有名建築家が、じつはそうしたソフトウェアを自分たちで進化させてきたと。独創的なものをつくる建築家が、普遍性のある情報システムを開発しているというのは、一見矛盾しているような感じすらします。いま、世の中に浸透しているBIM(Building Information Modeling)の発想のオリジネーターはCATIAだということですか。

小渕──そうですね。私の知っている限り、複雑なかたちの経済的な最適化を実務で追求するという意味ではそうだと思います。かつて、1990年頃にゲーリーのレクチャーを聞いてすごいなと思ったのは、石を切る現場と、事務所でやっている設計がつながっているという話でした。事務所から設計図が現場へ送られ、材料が加工され、形がつくられていく。そのオーガナイズされていく様子が、エクセルのような表になっていました。ゲーリーはアナログの模型やスケッチを使って設計しているイメージがありましたから、それを見たときはどういうことなのかよく理解できませんでした。

ドミニク──時代としてとても早いですね。

小渕──まだフロッピーディスクを使っていたような時代でしたし、すごいことだと本当に驚きました。私はマイケル・ロトンディのもとで働いていましたが、「これからはコンピュータがないと建築がつくれない時代だ」と聞かされました。彼はロサンゼルス建築界のネットワークを持っていたので、ゲーリーともよく話をしていたのかもしれません。当時はコンピュータと建築にどういう関係があるのかわかりませんでした。

アメリカでコンピュータの導入が早かったのは、ものづくりの管理をする必要があったからかもしれません。アメリカはとにかく施工の面ですべての管理が下手なのです。図面を描いても、なかなかその通りにはつくってくれません。日本は職人さん、大工さんが図面以上につくってくれますし、描かれていない部分も現場で工夫してくれます。

建築家は自分の手でつくるわけではないので、コミュニケーションツールとして図面があるのですが、誤差を減らすのがCADで、それを管理するのがBIMです。建築家、管理する人、ものをつくる人がいて、共通の目的を達成するためのツールです。だから日本では必要のないものだったのです。いまでもBIMはそれほど普及していません。ある程度の図面があればつくれる職人がいるからです。

ドミニク──日本では必要性が薄いので普及しない、というわけですね。

小渕──デジタルファブリケーションにおいては、コミュニケーションツールとしての図面がなくなり、設計者が考えていることが直接的に物になります。つまり、中間のコミュニケーション、「解釈」がなくなっていくわけです。けれど、そうしたコミュニケーションでつくられたゲーリー設計の《MITスタタ・センター》は雨漏りだらけだったのです。MITが損害賠償を求めて提訴を起こしたくらいです。データを管理し、つくる人たちもそのデータ通りにつくったはずですが、逆に、解釈がなかったからこそ起きた問題なのかもしれません。コンピュータを使うことで複雑なものが実現できるようになりますが、一方で人の理解や解釈を省くとまた別の矛盾が生まれる、というのが昨今の状況ですね。

そうしたなかで、人と情報技術の関係が新たに問われています。ゲーリーはすごく苦労したので、いまは寸法が入った図面をつくりません。それぞれの部材の関係性を規定し、レファレンスを示すだけで、そこから最終的には地元の建設業者が寸法を出して発注するのです。ガウディの《サグラダ・ファミリア》と同じく、幾何学やルール、構成がわかると、つくり方がわかるというわけです。

ドミニク──それは究極の設計方法のように聞こえますね。

- コンピュテーショナル・デザインの展開——実装可能になったテクノロジー

- フランク・ゲーリー、ノーマン・フォスターによる開発

- 日本に馴染まない思考

- AI技術の拡張とリアリティ

- ノイズを持った情報環境、都市空間の生成

- スペキュラティブな教育