アンソニー・ヴィドラー『20世紀建築の発明──建築史家と読み解かれたモダニズム』(今村創平 訳)をめぐる書評シンポジウム

四人の歴史家

今村創平──今回、アンソニー・ヴィドラー著『20世紀建築の発明──建築史家と読み解かれたモダニズム』(鹿島出版会)を翻訳したのですが、私としてはどなたかときっちりと話をしたいと思い、八束はじめさんにお願いして、快諾していただきました。少人数にしたのはなぜなのかという質問もいただいたのですが、出版イヴェントを大きな会場で行なうとどうしても外向きにカッコつけた発言をしてしまうので、それよりも、私自身が自分の足りない部分を八束さんに率直にお聞きしたいこともあり、こうしたインティミットな形にしています。しかし、とにかく結構面倒な本でした。

八束はじめ──そもそも何で訳すことになったのですか?

今村──今回担当された鹿島出版会の川尻大介さんとは7〜8年前にこの近くの美学校で読書会をやっていた縁があり、その後もときどき建築洋書の話をしたりしていました。また、以前「10+1 web site」で、私は5年間くらい、月一回洋書を紹介するという連載をしていましたが、それも少し前に終わり、新しい建築洋書を紹介する場がなくなっていました。そんな中で、このヴィドラー本はおもしろいから川尻さんに興味ないですかと聞いたりして、つまり僕が翻訳したいとお願いしたのです。これは単に海外の事情を紹介した本というだけではなく、歴史家がいかにモダニズムの成立に関わってきたのかが書かれたもので、意味深く、出版する意義があると説得して実現しました。実際は僕の英語力はそれほどではないので、まずは大づかみに内容を理解した状態で翻訳したいと言ったのですが、いざ始めてみたらとても大変でした。本の基本的な構成は明快ですが、ヴィドラーによる英語そのものが面倒で手強く、それに話が派生したり飛んだりするために、そうした様々なことを理解してからでないと訳せない。当時は1年もあれば訳せますよと言っていたのですが、結局3年掛かり、最後の方は川尻さんに「もうそろそろダメです」と言われながらやりました(笑)。

今日は、学生さんもいらしています。今日の話を聞けば、この本がわかるといったことを期待していると思いますが、このヴィドラーの本は、ある程度主要人物の著書を読んでいないとわからないと思います。私自身もそうですが、八束さんも、難波和彦さんも当然読まれています。この本はそうした知識を前提として書かれているのですが、ここではそれらをひとつひとつ丁寧に解説することは時間もなくできません。

この本は基本となる4章があり、エミール・カウフマン、コーリン・ロウ、レイナー・バンハム、マンフレッド・タフーリという4人の歴史家が主な登場人物です。そして、彼らが近代建築の成立にどのような影響を与えたかという内容であり、構図はとても明快です。ただ一方で、4つがそれぞれ独立した章というよりも、それらを横断するようなテーマがあり、ひとつめは自律性や形式の問題です。また、もうひとつ、歴史をどう扱うべきか、近代建築の歴史としてどう扱われるかという問題も通底するテーマとしてあります。

- 左=アンソニー・ヴィドラー『20世紀建築の発明』(鹿島出版会、2012)

右=アンソニー・ヴィドラー

ではこの4つの章について、八束さんから順番にコメントをいただきたいと思います。

1章はエミール・カウフマンが主人公であり、彼の『ルドゥーからル・コルビュジエまで──自律的建築の起源と展開』(原書"Von Ledoux bis Le Courbusier."中央公論美術出版、1992、原著1933)が中心となっています。カウフマンの研究の中心には、クロード・ニコラ・ルドゥーがいます。この建築家は以前であれば、新古典主義的な建築をやっていて、かつヴィジョナリー、つまり空想的な建築をつくる、いわば主流ではない建築家だと捉えられていました。ですが、カウフマンはルドゥーのなし得たことが近代建築を準備したのではないかと書いています。連綿と続く建築の歴史において、バロックから新古典主義へと変わる時に、建築を自律的なものにしたと。ヴィドラーの本の中でもカウフマンの位置づけは重要であり、そういった自律した建築の出現が、「ルドゥーからル・コルビュジエまで」というタイトルにもあるように近代建築の登場へと繋がっています。この思わせぶりなタイトルは出版社の事情で決められたようですが、基本的には大部分がルドゥーについてであり、モダニズムについて触れてあるのは最後の少しだけです。ルドゥーはフランス革命の頃に出てきましたが、当時はルソーらが啓蒙思想を唱え、封建的な社会から近代へ移行する時期であり、人びとが自律的に考えることをはじめます。これは人間にとっての自律性であり、それはフランス革命を準備します。そして、モダニズムが歴史から切断されて(歴史と繋がりはあるのですが)、自律的なもの、個別なものとして出てくると指摘しています。

まずは、カウフマンについてお話しいただけますか。今回八束さんとはタフーリの話を特に伺いたいと思っていたのですが、この4人の中ではカウフマンから最も早くに影響を受けたという話を事前にお聞きし、驚いたのですが。

エミール・カウフマン

八束──僕は大学に11年間いたのですが、当時の丹下健三研究室は空でした。僕が大学に入ったのが1967年で、研究室に入ったのは70年か71年です。丹下先生は73年に退官されました。何せ都市工学科は一番紛争が盛んだったところなので本当に廃墟で、進学しても何も活動はなかったのです。で、何をやっていいかわからず悶々としていましたが、しょうがないので歴史を勉強しようかなと、教養主義だね(笑)。歴史を始めるとすぐにカウフマンに突き当たります。意外だといわれましたが、僕が初めてヨーロッパへ行ったのが1976年で、その時にルドゥーの「アル=ケ=スナンの王立製塩所」を見ています。カウフマンを読んでいたのはその前の1973年頃です。あとバンハムも知られてしましたが、コーリン・ロウとマンフレッド・タフーリはほとんど知られていなかったと思います。ですから、バンハムとカウフマンから始めるのはごく当然のことです。

今村さんが説明されたように、ルドゥーはカウフマンが書く前は忘れられた建築家でした。後から調べてみるとロシアでは少し知られていたということもわかってきますが。また、ルイ・オートクールという人がフランスの建築史を書いていて、これには少しだけ出てきますが、西洋の普通の建築史、正史の中では出てこない人で、それをカウフマンが救い出しました。彼の主著は他に『理性の時代の建築:イギリス、イタリアにおけるバロックとバロック以後』(原書"Architecture in the Age of Reason: Baroque and Post-Baroque in England, Italy, and France", 1955)と、『三人の革命的建築家:ブレ、ルドゥー、ルクー』(原書"Three Revolutionary Architects: Boulle, Ledoux, Lequeu."1952)があり、この2冊は亡命してから英語で書いたものですが、この"Von Ledoux bis Le Courbusier."はドイツ語で1933年に書かれたものです。当時、ル・コルビュジエはもうメジャーだったわけですが、そこにいきなりルドゥーを引っ張ってきて繋げたというのはショッキングだったろうと思います。僕が最初に読んだのは『三人の革命的建築家』で、それから『理性の時代の建築』を読みました。『理性の時代の建築』はある意味でカウフマンの中で一番おもしろい本です。読むにはかなりの知識を要しますが。イタリアの17世紀なんて普通ベルニーニ、ボッロミーニ以外は誰も知らないわけです。イギリスもジョン・ソーンの周辺が沢山出てくる。その後少し経ってから、この"Von Ledoux bis Le Courbusier."を東大の図書館で探して、コピーを取って読みました。なぜこの辺を見たかと言うと、当時『建築』という雑誌があり、そこに宝木範義さんという人が連載をしていました。その図版にとんでもない形のものが沢山載っていて、「これは何だ」と思ってからですね。後から分かったのですが、その連載はほとんど『三人の革命的建築家』の翻案に近いものでした。あと、当時これと同じタイトルの展覧会がアメリカであり、そのイントロをルイス・カーンが書いています。そのカタログがなぜか丹下研究室にありました。ひょっとしたら磯崎新さんも見ていたかもしれません。それは文章がなくて、図版がほとんどでした。

- 左=Emil Kaufmann, Architecture in the Age of Reason: Baroque and Post-Baroque in England, Italy, and France, Harvard University Press, 1955.

右=Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Courbusier, R. Passer, 1933.

『理性の時代の建築』はルドゥーたちを遥かに超えて範囲が広い本ですが、自律性という言葉が何度も出てきます。どういう意味で使っているかは『20世紀建築の発明』にも書かれていますが、カウフマンはバロックとその後の建築、つまり17世紀のことを扱っていて、17世紀の最初はバロックの最後にあたるわけですが、カウフマンの解釈は普通のバロックの解釈とぜんぜん違っていて、装飾的であるとか、楕円が出てくるとか、ダイナミックで壁がうねっているといった表面的な話ではなく、すべてがヒエラルキーのあるシステムになっているのがバロックだ、というものです。そして、それが壊れていく、部分が全体に従属しないようなシステムというか反システムが自律的建築だと。そしてその極端な自律的な部分であり全体であるようなものが球だという話です。それはものすごくおもしろかった。

また、フランス革命がその背景にあって、僕らの世代は革命ごっこをやっていたので、当然そこにも関心があったわけです。僕は駒場に入ってその翌々年は入試がありませんでしたし、勉強しようと思う学生はマルクスやレーニンやトロツキーを読んでいた時代です。そういった中で、自分の専門がどう関わるのかと考えている時に、このカウフマンにはすごく関心をそそられました。同じ理由でロシア・アヴァンギャルドにも関心を持っていて、結局そのふたつが近いところがあるということを、翻訳はありませんがスイスのアドルフ・マックス・フォークトが書いています。そんなわけでカウフマンとの付き合いが始まりました。

僕は元々都市工学科で、都市史を勉強していました。丹下先生も若い頃に都市史を勉強していてノートが残っています。それから、僕がすごく関心を持っている内田祥文さんという若くして亡くなってしまった丹下先生のライバルも、都市史の講義録が残っています。ただ、そんなことは当時わからなかったので、いろんな本を読んでいました。また、日本語の文献も少なく、しょうがないから英語を読み出したのです。別に英語が最初から読めたわけではない。英語は慣れると読めるようになります。そういう中でカウフマンの"Architecture in the Age of Reason"を読んで、都市から建築に関心が移っていったのかな。あれは広い意味での建築史でしたし。そんな感じでした。

今村さんとは出会いが違っていると思います。

- エミール・カウフマン

コーリン・ロウ

今村──聞いている話自体が歴史のようです。日本ではカウフマンの翻訳は1990年代になってようやく出ます。ですからそれ以前は日本ではほとんど知られていなかったし、ルドゥーはヴィジョナリーな建築家として知られていたと思います。ただし、ルドゥーについては早い時期から磯崎新さんがたびたび言及しています。八束さんに「それで磯崎新アトリエへいったのですか」と聞いたのですが、それは違うといわれましたが。

八束──磯崎さんがいつ頃からルドゥーを知っていたかは知りません。

難波和彦──僕は、磯崎さんがルドゥーをとり上げたのは、八束さんの影響だと思っていました。

八束──いや、それは違います。磯崎さんは1970年代に入って「引用」を言い出した時にブレーやルドゥーを出してきていますが、僕はまだその頃磯崎さんとは知り合っていませんから、明らかに僕の影響ではありえないです。磯崎さんの方が先でしょう

難波──そうか。

今村──磯崎さんがよく言われるのは、革命時には純粋幾何学が浮上するということで、ルドゥーやロシア・アヴァンギャルドや、日本で言えば重源などを挙げています。

八束──磯崎さんの中に重源が出てくるのは本当はもっと前なのですが、まともに言い出すのは後になってからですね。最初から浄土堂のピラネージみたいなのが出て来ていたわけではない。

今村──次はコーリン・ロウの章です。僕の世代には、ロウは一番読まれていたと思います。特に『マニエリスムと近代建築 コーリン・ロウ建築論選集 』(彰国社、1981。所収の「理想的ヴィラの数学」の初出は1947年、「マニエリスムと近代建築」は1950年)です。八束さんには「僕と最も遠いのはロウだ」と伺っているのですが(笑)。本書の中ではロウについてと共に、イギリスにおける建築受容について述べられています。マニエリスムで形式主義のアンドレア・パラーディオがイギリスに入ってきて、それがさらに形式化されて流布され、イギリスの建築のひとつのスタンダードになっていきます(パラーディオ主義)。そこではイニゴー・ジョーンズが重要な役割を果たしました。そして、ルドルフ・ウィットコウアーによる、パラーディオのヴィラの分析の話があります。彼は平面をダイアグラムに落とし、簡単にパターンによって設計ができるということです。パラーディオ自身も言っていることですが、アーキタイプをつくればいくらでもバリエーションがつくれるということを、ウィットコウアーは指摘しました。そのウィットコウアーによるパラーディオの分析を、ロウはモダニズムと並列して見せ、これがよく知られた「サヴォア邸」と「ヴィラ・ロトンダ」、「ガルシュの家」と「ヴィラ・マルコンテンタ」の比較です。その両方に比例関係があり、ル・コルビュジエが、彼が攻撃していた歴史と、意図せずとも繋がりがあるということをスキャンダラスなまでに暴きました。モダニズムは歴史と繋がっていたということです。一方で、本書では自律性が重要なテーマなのですが、訳していて不思議だったのは、コーリン・ロウが有名なのは『マニエリスムと近代建築』の後半に入っている「透明性 虚と実」(原題"Transparency: Literal and Phenomenal", 1956)の理論です。ピュアなモダニズムには実は曖昧なところがあり、それがマニエリスムのオペレーションによってできてくるという指摘です。それは自律性と関わっているのですが、「透明性 虚と実」のことがなぜかこの本には出てきません。また、ロウの仕事としては、こういったモダニズム関係のもの、そして『コラージュ・シティ』(鹿島出版会、1992、原著1978)に代表される都市の仕事、そして晩年のルネサンスについてのものと大きく分けて3つあるわけですが、コラージュについては、ある集合の中でそれぞれの要素がどう振る舞うかという問題を扱っているので自律性の問題と深く関わっているのですが、『コラージュ・シティ』もこの本には一切出てきません。

- 左=『マニエリスムと近代建築 コーリン・ロウ建築論選集 』(彰国社、1981)

右=コーリン・ロウ

難波──『コラージュ・シティ』はモダニストにとっては、少々反動的ですからね。取り上げてもしょうがないと考えたのでしょう。

八束──僕がコーリン・ロウを初めて読んだのは、"Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier"(1972)という本が出た時です。この本は若い人は知らないかもしれないけど、ピーター・アイゼンマン、マイケル・グレイブス、ジョン・ヘイダック、リチャード・マイヤー、グラスミー&シーゲルといういわゆる「ニューヨーク・ファイブ」の、白くてきれいなモノクロの写真集でしたが、そのイントロをロウが書いていました。その頃の日本では「何だろうこれは」という感じがあって、つまりそれはジュゼッペ・テラーニとかを誰も知らないからです。この歴史家4人の中ではバンハムが先に知られていて、また、バンハムが付き合っていたチームⅩやアーキグラムは既に紹介されていました。磯崎さんが『建築の解体』をやっていた頃です。そういうタイミングだったので、ル・コルビュジエそっくりなのが出てきて、何で今これが、という感じだったと思います。磯崎さんの『建築の解体』は『美術手帖』の連載でしたが、それが一旦終わった後に「解体症候群」と名付けて、ニューヨーク・ファイブに触れているけれど、どう考えていいのかよくわからないという感じだったと思います。後々に特にアイゼンマンと仲がよくなるけれど、当時は磯崎さんの友人というのはハンス・ホラインやアーキグラムで、それに比べると何なのという感じで、この人たちへの評価が低かったのは憶えています。僕の評価もいまいちでした。かつ、そのコーリン・ロウの文章が英語としてめちゃくちゃセンテンスが長たらしくてわかりにくい。ロウがいたウォーバーグ研究所(ヴァールブルク研究所)はハンブルクにあって、アビ・ヴァールブルクはユダヤ系ドイツ人です。先ほど出てきたウィットコウアーもユダヤ系ドイツ人です。だからロウもドイツ人だと思っていた(ドイツ語は関係詞でつなぐのでなセンテンスが長い)のですが、イギリス人でした。そういうわけで、中身どうこうではなく悪文で閉口した。その後、『a+u』に「透明性:虚と実」や「コラージュ・シティ」の翻訳が出始めます。「コラージュ・シティ」はおもしろかったけど、「透明性」の方はあまり好きじゃない。大学でしばらく同僚だったアイゼンマンの弟子の丸山洋志さんは、やはりコーリン・ロウによく触れていますけれども。そこが彼と違うところで。

僕がロウにいまいちピンとこない理由は、本当に形態のことしか言わないからです。当時、都市工学科でしたが、建築学科の香山研の若い連中とも付き合っていました。彼らは形態分析をやっていて、形があって軸があってそれがずれていってという話ばかりしている。僕は、建築ってそういうものじゃないだろうと思っていました。ロウもそういう話をしていました。けれど、同時期にアルド・ロッシなどイタリアの連中の仕事が出てきます。都市のイメージやイコン、断片ということが出てきて、それは「コラージュ・シティ」につながっていって僕にとっておもしろかった。当時の僕らの愛読書はThe Institute for Architecture and Urban Studiesが出していた"Oppositions"という理論誌です。このThe IAUSは、ピーター・アイゼンマンとケネス・フランプトンがつくった私立の学校で、レム・コールハースもしばらくそこにいました。僕は今の研究室の前任である藤井博巳さんと日本版の"Oppositions"を出したい、と25年ほど前にこの南洋堂さん(先代ですね)と相談していました。その時藤井さんの研究室の大学院生だったのが丸山洋志さんで、三人で共同合議をやっていました。当時、南洋堂さんは『白井晟一研究』を出されていて、それが終わったらやりましょうという話でしたが、結局なぜそれができなかったかのかは憶えていません。その"Oppositions"には色々な人が出てきました。ロウやタフーリのテキストが出てきたり、ヨーロッパの動向としてアルド・ロッシたちが紹介されていました。それが1970年代半ばから後半にかけてです。僕が磯崎新アトリエに行くことになったきっかけは、建築学科に磯崎さんが来ていて、大学院生相手にその読書会をやっていたことです。その頃難波さんは?

- 左=Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier, Wittenborn, 1972.

右=Oppositions Magazine 1, The M.I.T. Press, 1973.

難波──僕は69年以降、本郷には足を踏み入れないと決めていたから、状況を全く把握していません。

八束──そうですか。まあ要するに磯崎さんは自分のネタづくりで"Oppositions"を学生に読ませていたわけです。ところが東大の学生も英語のこういうテクストをよく読めない。僕は当時一応読み慣れていたので、そこはこういう意味だよとかいうような話をしていたので、磯崎さんが使えると思ったみたいです。その時に、アイゼンマンのテラーニ論などを読んでいました。

今村──(下記の本の中の写真を見せながら)コーリン・ロウはこういう顔の人で、磯崎さん曰くいつもアル中状態だったと。セドリック・プライスのようですね。この"Autonomy and ideology: positioning an avant-garde in America"(1997)という本は僕の書棚で死蔵されていたのですが、 Phyllis Lambertのthe Canadian Centre for Architectureが企画して、コロンビア大学で行なわれた会議の記録です。フィリップ・ジョンソンを主役として、1923年から1960年代までのアメリカにおけるアヴァンギャルドやモダニズムの位置づけをしようという催しだったようです。

難波──1923年はフィリップ・ジョンソンが初めてバウハウスに行った時かな。

今村──カウフマンはアメリカでフィリップ・ジョンソンに拾われました。最後は悲惨な死だったようですが。フィリップ・ジョンソンはものすごい金持ちだったので、自分の持っているアパートメントでの建築史家の集まりにカウフマンを呼んで、話をさせました。それが、建築史家グル--プの機関誌に掲載されたので、アメリカでは早くから継続的に読まれていたようです。

フィリップ・ジョンソンは有名な「ガラスの家」をつくりますが、あれは『ルドゥーからル・コルビュジエまで』をずらして、「シンケルからガラスの家」だと。シンケルからミースという流れが入ってくるわけです。ミースが均質空間だとしたら、ガラスの家は結構アイコニックで、ミースの信奉者に言わせると裏切り行為だと言われます。ミース本人も冷淡なコメントをしています。ただ、フィリップ・ジョンソンはカウフマンのコンテクスト、理論を実践したのであり、やはりアメリカではカウフマンは読まれていたと言えます。

- Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America, The Monacelli Press, 1997.

八束──ジョンソンとカウフマンの繋がりはこのヴィドラーの本を読むまで知らなかったのでおもしろかった。ただ、フィリップ・ジョンソンはよくわからない人で、カメレオンのごとく変わる。すごく知的なところもあれば、いい加減なことも平気で言う。また、ユダヤ人のくせにナチスに近づいたり。まあ反ユダヤ主義のユダヤ人というのも結構いるのでよくわかりませんが。ユダヤ人繋がりでカウフマンの面倒を見たのかもしれません。ただ、結局カウフマンは不遇で、ナチによって亡命を余儀なくされ、主著のふたつはアメリカで英語で書いたわけですね。

難波──僕が面白いと思ったのは、コーリン・ロウとジェームズ・スターリングの関係です。二人はル・コルビュジエを巡って互に影響を与え合っています。ところが、スターリングは常に自作のアクソメを描くわけですが、アクソメを描くことは、要するにファサードがないということですね。しかし、ロウにとって、ファサードは建築の生命線だから、スターリングの建築観とはすれ違いになる。

今村──モダニズムがアクソメを始めますよね。マッスとして表していて、ルネサンスのように焦点があるわけではない。

難波──「透明性」もいわゆるアクソメではなく面の重なりです。

今村──ヴィドラーの初期の仕事はルドゥーで、最近の仕事はジェームズ・スターリングについてです。

難波──A.D.A.Editaから出たスターリングの最初の作品集を翻訳しているのは、僕と石井和紘ですよ。

八束──ファサードがないという話ですが、「シュトゥットガルト州立美術館」がそれ以前のものよりなぜつまらないのかはファサードがあるからです。あれはプランと断面がすごくおもしろい。プランの形も動線もすごくおもしろいのに、なんであんなにつまらない立面がついているのか。ポストモダンだったからでもあるけど、ひとつの推論としては、彼のパートナーのジェームス・ゴーワンが上手で、そのゴーワンと別れてから、レスター大学工学部やケンブリッジ大学歴史学科のように三次元で考えられなくなったからだと思います。

難波──それはあるでしょうね。僕もインタビューをした時は、もうゴーワンがいなくて、マイケル・ウィルフォードがいて、その下にクリエがいました。「シュトゥットガルト」はクリエのアイデアでしょうね。

今村──アイゼンマンは先日お会いした際に、きわめて重要なのに今あまり重要視されていない三人を挙げていました。ひとり目は、ポール・ルドルフ。ちょっと話はそれますが、ポール・ルドルフはおもしろいけど、晩年はメタボリズムだと言っていました。それはアイコンとしてですが。

八束──シンガポールで彼が住んでいたアパートは完全に立体的な群造形ですね。

今村──それとレオン・クリエ。彼はジェームズ・スターリング始め、みんなを転向させたからだと。ポストモダンへの影響力。もうひとりはOMウンガースで、アイゼンマン曰く20世紀後半でドイツ最大の建築家。ウンガースやクリエは、先ほど言ったアイゼンマンの研究所に近い人です。

八束──コーリン・ロウはアメリカではコーネル大学へいきます。そこでウンガースが一緒に教えていました。レオン・クリエとロブ・クリエは兄弟ですが、ものすごくドローイングがうまい人で、彼がある時期のスターリングのパースなどを描いていたんです。

今村──レムはAAを離れてアメリカのアイゼンマンのところへいきます。そしてコーネルにいたウンガースに付きます。この本が後書きでも触れたアウレリの話題作でこの中に出ていますが、レムとウンガースが一緒にやっているコンペ案があります。これはレムのラ・ヴィレットの案にとても似ていますね。ラ・ヴィレットはウンガース経由で出ている。レムによる都市プロジェクトの構成は、ロシア構成主義がベースだとされていますが、かなりウンガースの造形も入っています。

八束──レムはあとでベルリンのウンガースの所に行って長時間のインタビューをしています。レムとロウの結びつきは知りませんが、ウンガース経由だとくっつく。この関連の別の経路がクリエですね。あの頃の裏面史ですが、ヴィドラーもそれに当然関わっていたはずですね。この本では取り上げていないけれど。

難波──八束さんに聞きたいことがあるのですが、コーリン・ロウは、建築の形しか論じないからおもしろくないと言っていたけど、ロッシもそうだよね。形しか残らないという点では。

八束──ロッシが言う意味での自律性はそういう意味だけれど、それは都市の中で共同体の形象として残るということなので、同じとは言えないでしょう。ブレー論を書いているように、ロッシの形というのはシンボルのことなんですね、ある種ユングっぽいというか。けれど、コーリン・ロウが取り上げているのは抽象的な形のシステムです。それはある種エリート向けの知的な話で、社会に共同化されるシンボルには成り得ないと僕は思います。

今村──ロッシは類推的都市と言っていますから、コンテクストの中で彼の建築の形態が個別に建ち上がっているように見えるけれども、実際には都市の記憶と結びついてできていると言っていますね。

難波──でもたとえば、競技場が住宅になって残るというのは類推とは関係ないでしょ。フィジカルなサイズと地域性です。

それともうひとつ、八束さんは以前『批評としての建築:現代建築の読みかた』(彰国社、1985)という難しい本を出されましたが、僕には何度もこの本を批評しろという依頼が来て、2〜3回書評を書いていると思います。あの本は僕の理解では、結局形のことを言っているんじゃないか。「批評としての建築」が成立するためには形の自律性が根拠であるという論旨だったと理解しました。

八束──まず、今では僕があのアンソロジーを好きじゃないということがあります。建築で何かを批評をしてもしょうがないと思うようになったので。それは別として、カウフマン的な理解とも近いけれど、僕のスタンスは、形の問題は自律的にある、けれどもそれが社会的なことを排除するエクスキューズには絶対にできないというものです。この社会性とは、世間のお役に立つというような意味における社会性とは違いますが。

難波──だったら形の問題にスポットを当てて論ずることに問題はないと思うのですが。僕としては、むしろ形の自律性を再発見したところに、ポストモダニズムの最大の歴史的意義があると考えています。

八束──けれどそれ以上の関心がロウやアイゼンマンからは感じられないから、気に入らないんです。僕はそこに関心があるのに。美学の議論をすることと、それしかしないことは違う。美学は外部への批評にはならないし。

今村──アイゼンマンは今年3月に東大でレクチャーをした際も、正確には憶えていませんが「場所」をタイトルに入れていたと思います。最初の住宅シリーズ(Ⅰ〜Ⅹ)は、そのものの操作によっていかに形態がディベロップできるかということをやっていますが、その後の「ロミオとジュリエット」のプロジェクトなどは必ず土地のコンテクストを何らかのソースにして、形の自律性といかに融合させるかに関心が移っています。それはアイゼンマン自身もその3月のレクチャーで、1970年代になったロッシやロバート・ヴェンチューリなど、みんなが場所と言い出したと言っていました。

難波──理論というものは、基本的にある問題なりテーマに焦点を当てて、その中のシステムや論理を引っ張りだすことだから、美学的な議論をしている時に社会性がないということを言ってもしょうがない。好き嫌いはあるけれど。理論とはそもそも何らかの欠落の上に成立せざるを得ないんじゃないか。

八束──それぞれ個別な議論はそうですよ。だけどそれを支えているトータルなものがあるじゃないですか。その有る無しは大きな違いです。

難波──最後には、問題を社会に解き放てということですか。

八束──うーん。僕は今の後期アイゼンマンの話はわかるし、彼もそう言っていますが、あれはやはりプレテキスト、前テキストでもあるけど、言い訳でしかないと思います。本当にそういうことに関心があるとは思えない。

今村──コンテクストもパラメータのひとつであって、やっている操作が同じだということですか。

八束──ええ。それは最近の人たちが、パラメトリックなデザインで、風や日影の計算をして、コンピュータに入れるというこういう形になりますと言っているのと似ている気がします。アイゼンマンの仕事を評価していないわけではないけど、"Oppositions"を見ていてわかるのは、彼はある時期にロウからタフーリに乗り換えます。けれど、結局タフーリとはまったく違うと思います。この本のイントロを見ていても、自分の文脈に引きずり込もうとしていて説得的じゃないと思いますね。当時、アメリカの東海岸、特にコロンビア大学などにはモダニストに二派います。これは丸山洋志も言っていたけれど、アイゼンマン一派の方がフォルマリストでラディカル、一方、フランプトンたちがもう少し幅の広いモダニズムです。前者から後者を見ると日和見でしかないというわけ。僕としては後者の仕事の方がル・コルビュジエの見直しをしていたりとおもしろい。フランプトンにもちょっとなあと思うところもあるけれど。ただ、アイゼンマン・スクールにおいては、歴史がすべてフォルムの問題だけに置き換えられている。ヴィドラー自身は恐らく、そのふたりの中間的なところにいたんじゃないかと思います。アイゼンマンにシンパシーはあると思います。ヴィドラーがケンブリッジ大学でアイゼンマンに習ったというのは驚きました。それでスターリングと結びつくんですね。ロウと三人でコモのテラーニ詣でをしている。アイゼンマンが"Oppositions"に書いたスターリング論は形だけではなくて出色のスターリング論です。アイゼンマンは色々な所にいたんですね、進駐軍で日本にも来ていたしね。

レイナー・バンハム

今村──次はレイナー・バンハムにいきたいと思います。バンハムについてはあとがきで僕が雑な書き方をしていて八束さんにたしなめられてしまったのですが、僕が言おうとしたのは、カウフマンは大学のポジションはなかったのですが、アカデミックなところにいて、ロウもタフーリもそうでした。一方、バンハムは在野にいた人で、歴史を扱っているこの4人の中ではある意味でカジュアルなポジションにいました。(バンハムの写真を見せながら)この見かけからもわかるように、アカデミックな研究の場にいるのではなく現場主義的なところがありました。また、この3章はトーンが少し違っています。なぜ「ロサンゼルス」の話が入っているのかなど不思議なところもあります。『第一機械時代の理論とデザイン』(鹿島出版会、1976)のことはイギリスのコンテクストとして触れています。1950〜60年代の状況や、セドリック・プライスについてなども書かれていて、その後『ロサンゼルス 四つの環境学の都市』(原書"Los Angeles The Architecture Of Four Ecologies.", 1971)の話になっていきます。バンハムはこの4人の中では同時代の建築家たちの活動に一番近かった人だと思います。最初はスミッソン夫妻の近くにいてブルータリズムをやって、ポップアートに関心を持ってアーキグラムを擁護するとか。タフーリも若い時は状況的なことをやっています。1964年には日本についても丹下さんについてなどのエッセイを書いています。カウフマンは全然違いますし、コーリン・ロウも戦後すぐはル・コルビュジエがアクチュアルだったとも言えますが、それでも一緒にやっているという感じではありません。僕がなぜこういう本を出したのかということの動機の一つに、大雑把な言い方ですが、建築の批評が日本にはほとんどいないということがあります。建築を扱ったメディアは沢山ありますが、建築のムーブメントとぴったり沿うように言葉を使う人が少ない。僕が学生の頃は、多木浩二さんがいて、篠原一男さんや伊東豊雄さん長谷川逸子さんらと一緒にいて、建築家の新作ができるとすぐに言葉にし、それが建築家の次の創作に影響を与えていました。また、メタボリズムには川添登さんがいましたが、こうした批評家は歴史家とは少し違っていて、アクチュアルに建築家と付き合っていました。バンハムも、そういう人だったと思います。日本に批評がない、批評家がいないとよく言われますが、一方では、じゃあ他の国にいるのかというと、なかなかそういうものでもなく、タイミングが合わないと登場しないもので、バンハムはうした数少ない批評家の一人だったのだと思います。

八束──僕はバンハムには関心が強くあります。難波さんはもろに関心を持っていた人ですよね。

難波──その通りです。もちろん一番影響を受けた建築史家です。

八束──バンハムはエンジニアの出身です。日本と西洋の違いとして、西洋の建築史家は美術史・美術史学の教育を受けます。方法論を叩き込まれる、その代わり技術的な背景はない。日本の建築史家は、基本的には実証主義で文献を読まされるとか、現場へ行って採寸するという話になりますが、多くは方法論がない。バンハムは多分それを意図的にかっとばしていると思います。それが歴史家としてのバンハムがアカデミー離れをした最大の要因だと思います。

僕は最初にバンハムを読んだのは"The New Brutalism"(1966)という本で、これは日本では結局翻訳されたことはありません。ひょっとすると断片的には翻訳が出ていたかもしれませんが。僕はこれで何を読みたかったかと言うと、やっぱりアーバニズムで、シェフィールドにチームⅩ風の大きな団地があってそれについて知りたかったからでした。当時のル・コルビュジエやアーキグラム以前の動向が書いてあり、単純にファッションが知りたかったから読んだのだと思います。その次の『第一機械時代の理論とデザイン』は翻訳されたのは結構後のことなので原書で読んだと思いますが、すごく難しい本で多分理解していなかったと思います。大学に来て最初の頃に大学院生を相手に読書会をやっていましたが、この頃には全然理解が変わりました。あの本がおもしろいのは、近代建築史を読もうとすると、普通ル・コルビュジエやミースやアドルフ・ロースがどうしたかを知りたくて読むわけですが、実はこの本の記述で一番すごいのはそれ以前の議論なのですね。トニー・ガルニエやオーギュスト・ペレよりもさらに前で、第一章と第二章のガデとか取り上げているところが抜群におもしろい。自分たちがいるのは第二機械時代だというのがバンハムの意識で、最後にそのマスターとしてのバックミンスター・フラーが出てくる。これとの対比で彼がいいたかったことは、第一機械時代の巨匠たちの仕事はアカデミーを本当にひっくり返したのではない、アカデミーの最後にそういったモダニズム的な思考が出てきていたということです。当時そんなことは多分誰も言っていなかった。表面的な絵しか見ないから、ボザールとル・コルビュジエがどう関係があるかわからないし、ル・コルビュジエも罵っているじゃないかと。でも、それは違うわけです。ものすごい慧眼です。あと、ル・コルビュジエの『建築をめざして』(鹿島出版会、1967)の詳細を分析していることや、未来派のことを書いているのもおもしろいし、他には例のない業績だと思います。正統的な歴史家としての力はすごくあるけれど、関心的には同時代のスミッソン夫妻やアーキグラムやセドリック・プライスに対してある。建築のコンポジションを超えたところでの関心です。

今村──『第一機械時代の理論とデザイン』はバンハムの博士論文を元にしており、いくぶんアカデミックな文体です。しかし以降、彼は論文ではなくエッセイとして書いていくところが他の人と違うところですね。

八束──あと『環境としての建築──建築デザインと環境技術』(鹿島出版会、1981)という本で、身も蓋もないタイトルですが、原題は"Architecture of the Well-tempered Environment."というかっこいいものです。19世紀以来の設備の話を書いていて、これもすごくおもしろかった。難波さんはどう見ましたか。

- 左=Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture Of Four Ecologies, the Penguin Press, 1971.

右=レイナー・バンハム

難波──通常の建築の教育を受けていたら、絶対に書けないような本だと思います。日本の大学の建築学科は東大をはじめそのほとんどが工学部にありますが、ヨーロッパやアメリカでは建築学科は美術系ですからね。ケネス・フランプトンが『テクトニック・カルチャー──19-20世紀建築の構法の詩学』(TOTO出版、2002)で技術的な問題について書いてはいますが、エネルギーの「エ」の字も出てないし、コンクリート造の話ばかりでミース以外の鉄骨の話が出てこない。そのミースも何となく古典主義的な捉え方だしあくまでカルチャー、つまり芸術なのです。

八束──話がずれますが、ヨーロッパの人たちと日本人では構造と空間の関係がセンス的に違う。フランプトンのセンスはラーメンじゃなくて、RCでも箱的なセンスで根強くヨーロッパの人たちにあるものです。デヴィッド・スチュアートもそうで、だから篠原一男には興味があるけど伊東豊雄には興味がない。

難波──とりあえずバンハムの仕事は、ギーディオンの歴史観に対する批評だけど、ギーディオンはスイスのETHでそういった環境の教育を受けていたんじゃないかな。

今村──モダニズムには健康な住まいは大きなテーマとしてあり、その中にアルヴァ・アアルトの「サナトリウム」などの事例もあります。『環境としての建築』はその環境というものを正面から歴史として書いています。日本では絶版で入手できないんですね。

難波──ヴィドラーの本の中で、この本のことを「保守的だ」と書いてあったけどそれはなぜですか。

八束──たとえばセドリック・プライスに対しては、マイケル・ヘイズとかアメリカの連中には保守的な、実務的なことをやった人たちだという認識しかありません。形を否定しているし、ヘイズなんかの好きな観念的な議論もしないわけだから、アーキグラムですら保守的だと見かねない。でも、『20世紀建築の発明』のイントロでピーター・アイゼンマンは、そうやって使われている保守的という言葉を、自分がそうだ、潮目が変わったと半ば自嘲的に言っていますね。

難波──今村さんは"well-tempered environment"をそのまま「調整された環境」と訳されていますが、その時にこの『環境としての建築』が浮かんでなかったのかなと。

今村──頭の中ではその本だとわかっていますが、翻訳でそれが整理できていないところがあったのかもしれません。ただ、この「調整された環境」というニュアンスで言っているようなところもあります。

難波──"well-tempered"とは音楽用語で「よく調律された」という意味ですが、要するに「生ぬるい」ということです。だから、鈴木博之さんが、僕のことを"well-tempered architect"とか言うんだけどね(笑)。そういう意味で皮肉が込められているのかもしれません。バンハムがどう考えて使っているかはわかりませんが。それにしても、多木さんにしろ八束さんにしろ、テクノロジカルなことに関心を持たれていますが、必ずそれは「テクノロジカルなイメージ」なんだよね。僕としてはそれが不満なんです。

八束──それは否定しません。そういう書き方をしています。ただ実際のテクノロジーが果たした機能とそのイメージが果たした機能は違うということも確かですよ。

今村──アーキグラムについてはこの本でも、イメージ産業としてのテクノロジーという厳しい言い方をしています。

八束──バンハムの中では、技術のイメージのドンとしてバックミンスター・フラーがいて、アーキグラムやセドリック・プライスがいて、彼らをどう考えていたのか、本当のところはよくわかりません。アーキグラムのメンバーの中で、ピーター・クック、ロン・ヘロン、デニス・フロンプトンには実際に会ったことがあります。デニスに会った時はAA Schoolのパブリケーション部門の部長さんでしたし、ピーター・クックは技術音痴で何も知らない。一方、ロン・ヘロンは詳しかった。だから、バンハムがそういう違いをどう解釈したのかはよくわかりません。セドリック・プライスに対する関心とピーター・クックに対する関心はこの点では、なかなか両立しないような気がします。二人が親しかったことは確かでしょうけど。

難波──『第一機械時代の理論とデザイン』の中でバンハムは、ル・コルビュジエの『建築をめざして』の有名なテーゼ「建築は住むための機械である」に対して、かなり突っ込んだ分析を展開しています。僕の理解するところ、そこで彼は「機械」の概念を、フィジカルなテクノロジーの論理から「技師の美学」や「機械のイメージ」としてだけではなく、部分と全体を巡る社会的・機能的な論理としても、さらには伝統的な比例の論理から、ポール・ヴァレリーが「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法」で注目したような近代的思考の論理にいたるまで、幅広い視点でとらえている.つまり当時のハードなテクノロジーの論理を、伝統的なヨーロッパの思考の中に位置づけようとしている。これは、本書冒頭の、モダニズムの論理がボザールの論理の抽象的な展開であるという指摘に重なっている気がします。

そういう意味では、イメージだけがひとり歩きするのではなく、イメージの中にテクノロジーの論理が潜んでいると思うのです。そう捉えれば、ピーター・クックもセドリック・プライスも、モダニズムの伝統の中に位置づけて理解できるのではないかと思うのです。

今村──アーキグラムは全般的にはやはりイメージが大切であって、具体的なテクノロジーにはあまり関心がなかった。一方、セドリックのドローイングは落書きのようになり、形やアイコンはつくりたくないという彼の立場を表明していた。しかし、システムに対してはすごく情熱があり、バックミンスター・フラーに近く、ゴードン・パスクといったコンピュータ・サイエンティストとずっとコラボレーションしていたという側面があります。「ファン・パレス」はイマジナリーなものだと思われていますが、セドリックは技術者たちと一緒になって、実現することを真剣に考えていました。

テクノロジーに対するスタンスは、イギリスの中でもたとえばアーキグラムやセドリック・プライスや、スミッソン夫妻でとそれぞれ違っていると思います。

難波──バンハムは、ロサンゼルスでは実際キャデラックをぶんぶん乗り回していたわけだよね。『第一機械時代』では、フラーを最後にヒーローというか希望として出していて、フラー=テクノロジーだけど、テクノロジーにもふたつの方向があります。アメリカ的なエネルギー消費型テクノロジーと、イギリスはケンブリッジを中心とするパッシブテクノロジー的なものがあって、どうも彼は、ロサンゼルスに行って消費型に突っ走ったんではないかということを色々調べて修論を書いた学生がいます。実際のところはどうなんでしょうか。

八束──フラーに関して言えば、環境問題についてずっと言っていますよね。

難波──言葉尻を取るようだけど、フラーの最後の言葉は、ぶっ飛ばしてエネルギー使いまくる希望とかって書いている訳ですね。

八束──でもその後のデニス・メドウズたちの「成長の限界」という概念はフラーの「宇宙船地球号」が先取りしていたと思います。一方で、フラー主義者は原発支持者が多い。それは原発が一番効率のよいエネルギーだと言います。チェルノブイリ、福島以降もそうかは知りませんが。

難波──未来派もどちらかというとエネルギー消費型ですね。バンハムが見たモダニズムには、そういう側面があったのではないか。

今村──バンハムはアメリカへ行って、ロサンゼルスの文化にひとつの価値を発見するわけです。当時1970年代の西海岸のヒッピー文化です。

八束──ヒッピー文化はバークレー周辺ですけど、ただ、西海岸は何て言ってもガソリンをばらまいているところですけどね。

難波──サブタイトルにある"Four Ecologies"というのは何なのでしょうか。

八束──われわれが言っているエコロジーではないと思います。ランドスケープの話とか、文化的背景のぶっ飛んだものとか......。イギリスはそういう話が、ある種の階級社会の話まで含めて寄ってたかって出てきます。セドリック・プライスの話を読んでいたら、かなり最近までクリケットの競技場で紳士階級とプロの紳士階級ではない選手の入口から違っていたと。それを止めようと言っていた直後にプライスの「ファン・パレス」のプロジェクトが出てきたと(笑)。そういった階級社会が目の前まであった時代なんですね。

今村──そういう流れでアメリカへ行くと階層がない。

難波──バンハムはワーキングクラス出身だよね。鳥打帽子もそうだし、自転車乗っているのもそうだし。

八束──プライスもそうですよ。

今村──セドリック・プライスの事務所の最後の番頭さんだった齊木慶一さん、何か発言いただけますか。

齊木──僕はセドリックが亡くなる直前の1994〜95年にAAで彼のTASK FORCEユニットにいて、その後97年まで事務所にいました。結構大きな建築・都市提案のプロジェクトを一緒にやっていました。バンハムの奥さんはセドリックとは最後まで親しくしていて、お葬式にもいらしていました。セドリックの奥さんとも仲がよかったようです。テクノロジーに関して、彼に一度質問をしたことがあります。事務所に積み上がっていた雑誌は海洋工学とか、ナノテクノロジーとかで、送られてくる建築の雑誌を彼はほとんど捨てていました。で、テクノロジーとは何かに対するセドリックの答えは、これまで人工知能など、ハイ・テクノロジーのことをやってきたのですが、いかにもテクノロジカルなものではなく、社会や人びとの役に立つ視点からのものでした。以前送られてきた何かの宣伝で扉に手を挟まないための変なツールがあって、これこそがテクノロジーだと。僕はまた、「なぜキャピタリズムではなくソーシャリズムなのか」という愚問をわざとしたのですが、それに対しても「僕はキャピタルという言葉が好きではないんだ」というシンプルな答えでした。テクノロジーに関しても同様にシンプルな答えで、ハイ・テクノロジーのものを指してはいないわけです。

マンフレッド・タフーリ

今村──イギリス人はそういう質問にまともに答えているのかどうか、彼らには独特のユーモアみたいなものもありますからね。

時間も押していますので、タフーリへいきます。彼は基本的に「操作的批評」を批評しました。つまりそれは歴史家が自分のストーリーや見立てに沿うようなものを取り上げて歴史を扱うことです。具体的には、ギーディオンが近代建築史を書いた時に、それがイデオロギーになっているということです。近代建築をギーディオンが言いたいことのために当てはめて利用することが問題ではないかと。タフーリはそれを操作的(オペラティブ)と呼んで疑問を呈し、イデオロギー批判をしました。一方では、タフーリ自身そのことの是非は言っていません。どうしても歴史には操作性があるからです。ただ、それにはコンテクストがふたつあり、ギーディオンのこととは別にもうひとつは、当時のイタリアの建築家たちが歴史を操作して、自分に創作論に都合よく使っていたことへの批判だと思います。

- 左=Manfred Tafuri, Teoria e Storia dell'Architettura, Laterza,Bari,1968.

右=マンフレッド・タフーリ

八束──イタリアはそもそも建築家と歴史家の違いはあまりなくて、みんな両方やります。タフーリ自身も若い頃に建築もつくっています。当時『コントロ・ピアノ』とか『コントロ・スパッチオ』という雑誌があって、これは訳せば「反-計画」「反-空間」というものですが、とくに前者などで、彼は地域計画みたいなものを、地域経済などを分析して構造を組織化していく、ということをまともにやっていたみたいなんですね、僕は実物見たことがないけど。彼はマルクス主義者だからおそらく階級的な観点から地域を分析し、そこから計画ができるということをまともに信じていたけれども、だんだんそれが怪しくなってきたんだと思います。また、特に単体の建築でそれを言ってもしょうがないと。それで批評に撤退するのですね、いわば。『建築のテオリア-あるいは史的空間の回復』(朝日出版社、1985、原著1968)の第二版のイントロは僕が翻訳したものですが、「労働者の階級的な建築はないけど、階級的な批評はある」と。僕はさき言ったような学生時代を送っていましたから、この文を読んだ時には目から鱗が落ちました。1960年代後半のことだと思います。これは、ですから先ほどの、形で議論が止まるというのと違うんですよ。

話は飛びますが、今、多木浩二さんの遺稿の編纂をしていますが、彼も1972年に同じようなことを書いています。多木さんがその時点でタフーリの文章を読んでいたはずはありません。多木さんは左翼でしたが、あの時代にそういうことを言っていたのはすごいと思いました。そういう認識で、タフーリは現場から身を引き、歴史家としての稼業に精を出したのだと思います。ロッシも含めて建築家なのか歴史家なのかわからないというところはありますが、彼は同僚たちを批判したというよりは、ギーディオンを批判していたのだと思います。ブルーノ・ゼヴィやレオナルド・ベネーヴォロもそうだった。ベネーヴォロは穏健な人だけど、地域や都市の理解から建築や都市計画を位置づけようという意味ではオーソドックスで、タフーリがマルクス主義的にやっていこうということで影響を受けた人かもしれません。それに対するアンチ・テーゼもあります。タフーリが日本に一度だけ来た時に、パラーディオのシンポジウムがあったんですよ。

難波──柴田夫妻が呼んだんですよ。僕も最前列で聞いていました。

八束──磯崎さんとリッピさんという人とタフーリが参加していましたね。僕はその時に磯崎アトリエにいて、「今度タフーリが来るから、『青木邸』に連れて行け」と言われて案内をしました。その後、篠原さんの「代々木上原の家」まで連れて行って、デヴィッド・スチュアートもそこにいて、僕と篠原さんとタフーリとデヴィッドという組み合わせで渋谷まで歩いたことを覚えています。磯崎さんはその頃ルドゥー経由でパラーディオにいかれていて、それの影響でヴォールト作品を沢山やっていました。パラーディオ風よね。青木邸もそのひとつです。パラーディオ・シンポジウムで誰かが気を利かせて、磯崎さんとパラーディオの関係について聞いたら、タフーリは頑として「そんなものは関係ない。パラーディオは15世紀、磯崎は20世紀、関係あるはずがない」と言って、取り付く島がなかった。それは先ほど言ったように、みだりに歴史を現代のプラクティスのガイドラインにするような話は認めないということなんですね。そして、間接的にコーリン・ロウがアイゼンマンやスターリングの理論的リーダーになっていることへの批判もあったと思います。タフーリとその弟子のフランチェスコ・ダル・コーは、ロウへの評価がすごく低い。ほとんどアマチュア扱いです。むしろコノワスールでしかないということかもしれない。

今村──操作的批評は歴史の捏造......。

八束──捏造というより歴史の同伴者というか。ここでの問題は歴史がタダ一つの歴史、つまり正史になってしまいがちだということね。たとえばギーディオンとル・コルビュジエは非常に近いところにいた。そして『空間・時間・建築』(新版、丸善、2001、原著1941)で、ル・コルビュジエやCIAMを中心とした近代建築史を書いた。そういう正統性を設定すると他はみんな異端になっていた表現主義はすべて外したわけね。典型的な操作的批評です。そういう歴史主義を批判したわけです。タフーリは正統性をつくろうとしません。どんな建築的実践や批評的な実践であろうと、あるイデオロギーや価値観が後ろに潜んでいます。難波さんに言わせると、それはしょうがないことだけれど、タフーリの言い分を平たく言ってしまえば、それに自覚がないのは始末におえないということです。

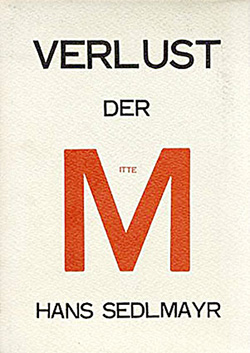

僕が『20世紀建築の発明』を読んでいておもしろかったのは、ハンス・ゼードルマイヤーについての記述です。建築史をやろうとすると美術史は隣接分野ですから、学生当時ヴェルフリンやリーグルを読んでいたかどうか憶えていませんが、ゼードルマイヤーの『中心の喪失』(美術出版社、1965、原著1948)は真っ先に読みました。その中に、自分の研究の先行はカウフマンだと書いてあります。要するに、ブレーやルドゥーによる球形の建築が出てくる。そのことによって、ゼードルマイヤーの言い方では「ボーデンロシヒカイトBodelosigkiet」、「ボーデン」とは「地盤」で,「地盤がない」という意味です。球だと一点でしか接しませんから、伝統的な建築の価値概念を形作っていたものの中心がなくなっていくという黙示録的な話です。オスヴァルト・シュペングラーの『西洋の没落』(五月書房、2001、原著1918)にも似ている。そうことが書いてある。僕は当時それがモダニズム批判だと思わなかった。カウフマンもゼードルマイヤーもふたりともM.ドヴォルジャックの弟子だからだと思っていたら、そうじゃなくてゼードルマイヤーはナチで、ハイデガーにも近いけれど、「ボーデンロシヒカイト」で近代アートや近代建築を批判というか非難しているけれど、カウフマンは違うということをヴィドラーが書いていて、僕はぶっ飛んだ。というのは、タフーリが最後にいきつくのもそこなんですよ。タフーリはマルクス主義者でファシストではありませんが、結局当時の現代建築、つまり彼が関心の中心に据えていたのは、アメリカではアイゼンマン、ヨーロッパではアルド・ロッシだけど、彼らは虚の中心の周りを延々回っている、永劫回帰をするという話でした。「ボーデンロシヒカイト」です。まさに。それを読んで、僕は彼の建築論はこれから先にいかないなと思いました。まさにその後、タフーリは現代建築の話をしなくなり、最後はヴェネチアのルネサンスの話をします。要するに前線から身を引く。こうしたタフーリの認識とゼードルマイヤーの認識がすごく似ていて、モダニズムのハードコアにある矛盾というか、アポリアだと思いました。それはとてもおもしろい。

- Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte, Salzburg, 1948.

難波──そのルネサンス研究の中でブルネレスキとアルベルティが最初のモダニストだと言ってるの?

八束──実は僕はその本を英訳で持っているけどちゃんと読んでいない(笑)。むしろヴェネツィアのことが中心みたいですね、サンソヴィーノとかね。そのへんから僕は歴史離れをしたんで、読んでない。

冒頭に触れるべき話ですが、この本を今村さんからもらった時に「歴史に興味はないでしょうが」と言われてしまった。確かに僕には、建築史は20年くらいご無沙汰しているテーマで、ずっとそういう話をフォローしなくなってしまった。ここに置いてある本も、カウフマンの新しい翻訳があるけど、他の本は全然読んでいません。翻訳も原書もあまり見ていません。新しい人の歴史的作業は本当にフォローできていないので、全然アップデートされていません。

今村──アイゼンマンとお会いした時に、これを訳していると言ったら頑張れと言ってくれましたが、一方で「君、なぜ歴史に関心があるの」と聞かれました。曖昧に答えておきましたが、日本では新しいことをやっている人は基本的に歴史に関心がありません。しかし、例えばAA Schoolのアヴァンギャルドの連中は結構歴史に関心があって、それを知ったときにはショックを受けました。彼らは歴史をアカデミックなものとして勉強するわけではないですが、会話の中にも普通に歴史の話題が出てきて、歴史を知っていないと会話することもできないと思いました。そういう経験からも歴史に関心があるのかもしれません。

八束──だいぶ前にベルリンのダニエル・リベスキンドの家に遊びに行ったことがあります。大阪で一緒に仕事をしていたので、仲良かったわけ。その時に多分中学生の息子が出てきて、いきなり父親にヴァルター・グロピウスとハンス・ペルツィヒの違いを聞いてきて、本当にびっくりしました。それは極端な例ですが、西洋の建築史家は必ず美術史の教育を受けますし、設計の教育でもまずフィロソフィーやコンセプトとは何かということを叩きこまれます。かっこいいからおもしろいでしょという話はある種許されない。だから妹島和世さんみたいな人が出てくると、彼らにしてみたらカルチャー・ショックです。真空の中に出てきて、理屈もへったくれもないと。レム・コールハースも20年前から知っていますが、最初に会った時、当時伊東さんがつくった「NOMAD」というレストランがあり、それを見てきたレムに感想を聞いたら「美しいけど俺達には社会的責任があるからできない」と言いました。レムはまだ若かったのに、それを言うかお前、という感じでした。西洋の建築家にはそういうスタンスがあります。

難波──操作的批評の話に繋がりますが、大学3年生の時に歴史の先生だった太田博太郎先生か稲垣栄三先生どちらかに一番最初に言われたのは、「世には建築家と建築屋がいて、歴史を学んでその中に自分の仕事を位置付けようとするのは建築家で、そうではないのは建築屋です」とはっきり言いました。ふたりとも典型的なモダニストです。太田先生は日本建築史をやりながら畳が嫌いな人ですから。

八束──それがある種スノビッシュに聞こえてしまうのは、日本の歴史概念がそうだからだと思います。その位置づけに対しては、歴史家と歴史屋はいないんですかと聞かなければいけない。同時代への意識がない歴史家は歴史屋でしょうと。そのおふたりは立派な歴史家ですが(太田さんは建築家では丹下さんと同時代だし、稲垣さんは磯崎さんのクラスメートですし)、日本には歴史屋もいると思います。そういうことが今日の話にも繋がっていきます。その理屈で言えば今の日本のリーディング・アーキテクトはほとんど建築屋になっちゃうんじゃないですか。

難波──そこまでは言わないけど、ほとんどの建築家は歴史に興味がないよね。

今村──僕のAAの先生だったラウールという人はリベスキンドの弟子でしたが、1年間彼のユニットにいて建築の話は一度も出ませんでした。ゲストは記号論者や文化人類学者といった具合で、こちらは英語もできないし素養もなかったので、そういったヨーロッパ人の議論や教養の厚みには衝撃を受けました。まあAAでは全員がそうだというわけではないのですが、アヴァンギャルドをやっているような人や、ロックンロールにしか興味がなさそうな若者でもある程度素養があります。アーキグラムやセドリックにしても、彼らのアヴァンギャルドで斬新な建築は、日本では個人の表現だと思われていますが、向こうで感じるのは、やはりその背景にはロバート・オーウェンから始まり、ウィリアム・モリスに繋がるような、社会主義的なコンテクストがあることです。

八束──「ファン・パレス」は日本ではそういう文脈をふっ飛ばして機構や不確定性の話になってしまうけれど、彼はさっき言ったみたいに親の世代からの労働者です。「ファン・パレス」のプロモーターだったジョーン・リトルウッドJoan Littlewoodという女性がいますが、彼女は戦前から労働演劇運動の旗振り役で、ブレヒトとも晩年付き合いがあり、『肝っ玉おっ母とその子どもたち』の主演までやっていた人です。「ファン・パレス」からそういうところから来ています。

齊木──Joanは亡くなるまで事務所によく来ていましたが、「みんないまだにファン・パレスのことを言っている。あれは40年前のことなのに。」とセドリックとふたりで嘆いていましたね。

八束──彼女は戦前、共産党員だったんですね。

今村──セドリックの文章はアカデミックな論文ではなく、たとえば『ニュー・ソサエティ』のような、左派的なジャーナルで書かれたりしていました。ということは読み手もそうであり、建築界の中で読まれているのではなく、もう少し広いコンテクストの中で読まれていたわけです。当時のイギリスは斜陽ですから、未来に希望が持てないような時代に(今の日本のようですが)、ありうべき社会について熱く語っていたわけです。

難波──ちょっと話は変わるけど、『20世紀建築の発明』はモダニズムに並走した歴史家たちの後の世代の人が4人取り上げられていて、カウフマンの冒頭にいきなりカントが出てくるでしょ。この文章では、カントが最初の自己批判者ということだけど、僕はもう少し突っ込んで捉えています。やはりカントのカテゴリー論があり、人間が物事を認識する時には必ずある図式を持っていて、その図式を持ってしか現実は見られないという主張があります。建築を論じる時に、建築は物理的な物だから、いかにも外界にある実在物のようにみんな思っているけれど、それを見る視点の方に話を戻すことが、この4人の建築史家の共通点だと思います。カウフマンの幾何学的形態論がそうだし、コーリン・ロウの「透明性」でやろうとしている現象学もそうだし、バンハムのテクノロジー論も、タフーリのイデオロギー批判や操作的批評もそうです。ペヴスナーやギーディオンにはそういう意識は感じられないでしょう。

八束──それは一般化し過ぎなんじゃないかな。

難波──でも、建築領域の中で、その点を指摘する批評的意味は強いと思います。物自体が持っている属性がある意味を放ち、メッセージを持っているという一般的な捉え方を逆転させようとしている点においてこの4人は共通していると思います。

八束──バンハムはそうかな?

難波──そうでしょう。形式化や自律性の問題もそういうことだと思います。

今村──形式や自律性の問題を扱っている建築史家を取り上げていて、バンハムはそういうことは少ない。

難波──いや、そんなことはないと思います。テクノロジーの論理の継続性を指摘した点は、明らかにそうだと思います。

八束──アイゼンマンのイントロについて言えば、「カウフマンのウィーンにおける先駆者であり師であったハインリヒ・ヴェルフリンに戻る必要がある」とありますが、ヴェルフリンはウィーンじゃなくてスイスのバーゼルです。あの頃の美術史学はバーゼル学派とウィーン学派があって、このふたつは結構違っています。バーゼル学派はヤーコプ・ブルクハルトから始まって、ニーチェもいたり、ヴェルフリンがいたり。ウィーン学派の方は、アロイス・リーグルがいて、その弟子がドヴォルジャックで、そのまた弟子がカウフマンとゼードルマイヤー。僕の感じから言うと、バーゼルの方がネオ・カンティアンで、ウィーンの方は表現主義の影響が強くて現象学的。ドボルジャックは時代精神とはっきり言っているからヘーゲルっぽい。ただ、カウフマンだけは結構カンティアンだから、アイゼンマンのは間違いだけど結び付けたい気持ちはわかる。ウィーンにはカンティアンが沢山いて、論理実証主義の連中やらエルンスト・カッシーラーもそう。カッシーラーはバウハウスへも教えに行っています。それがこの4人にどう繋がっていくかというのは言いづらい。カントかヘーゲルかとは簡単に分けられません。

今村──そろそろまとめなくてはいけません。学生さんには話が見えていないと思いますが、私にも結論は見えていません(笑)。こういう本を読んで翻訳するということは、完成してすっきりと終わりではなく、新たに多くの宿題をもらうようなところがあります。そのことを今実感しています。また、学生の頃に読んでちんぷんかんぷんでも、読みかけの本が本棚にずっと置いてあると、それが少しずつ効いてくるといったことを、僕は経験しています。20年くらいたってようやく、今回のような翻訳を手掛けられたのだと思います。教養という言い方はあまりよくないかもしれませんが、早くから少しずつ学んでいく必要があると思います。

本書の中に時々、プログラムという話が出てきます。タフーリも、アイゼンマンもロッシを自分の手法を突き詰めていきますが、さきほど形式化の問題を突き詰めていくと先がないという話がありました。美術でもクレメント・グリンバーグが書いていたモダニズム絵画の場合でもそうですね。それは何度も繰り返されてきた、形式主義のひとつの問題だと思います。モダニズム絵画の場合はそうしたフォルマリズム(形式主義)がはじけて表現主義へと転換されるわけですが。アイゼンマンへの批判としてレム・コールハースがおり、彼は建築の自律性などをやっていても駄目だ、プログラムでしか形にできないのだと、というようなある意味では開き直りをしますが、そのあたりについてはどうでしょうか。

八束──正確な文言を覚えてはいませんが、昔、フランスの雑誌"L'Architecture d'Aujourdhui"でOMAの特集があり、コールハースと当時のパートナーだったエリア・ゼンゲリスのインタビューがそれぞれ載っています。その中でレムがタフーリ批判をやったのがおもしろかった。レムに怒られそうな乱暴な要約をしてしまうと、ああいうことをゴチャゴチャ言っても始まらない、というようなものでした。僕もタフーリに付いて行っても先がないと思っていたので、当時レムを個人的に知っていたからかもしれませんが、そっちの方へいき、今では今村さんに「歴史に興味はないでしょうが」と言われてしまうまでになりました(笑)。ただ、レムも歴史には興味があるけどね。歴史主義ではない。レムの場合はすごく変則的ですが、最近の『プロジェクト・ジャパン』もそうだしすごく調べますよね。ミースで言えば「バルセロナ・パヴィリオン」に使われた石は、ハノーヴァーでミースが石を採寸してから全体の寸法を決めたという有名な話がありますが、それが博覧会の後にどういう経緯をたどったのかを延々と追いかけていきます。フィクションのような話で、それがどうしたと言われればそれまでみたいなことで、操作的批評のまるで逆のような話です。

難波──僕は今日非常に複雑な思いにとらわれました。ある意味で八束さんがそうなったことが歴史的現象だよね。いや真面目な話、一考の価値があると思います。政治的・歴史的・経済的な並行性があります。つまり八束現象と新自由主義現象。八束さんがネオリベだとまでは言わないけど、歴史の健忘を促進する時代であると。

八束──健忘するつもりはないけど、ヒストリシズムではなくなった。依然として歴史に対する関心は強くて、色々やっているわけですけど、それと平行して同じくちょうど50年前の、たとえばセドリック・プライスについてもいろんな論考がイギリスでも出てきています。今読むと当時のことがようやく腑に落ちるようなところがあります。その50年前から学ぶものはあるという気はしています。僕がもし建築屋でなく歴史屋でもないと自分を主張するとしたら、そこんところの微妙な範囲においてですね。ちなみに僕は大きな物語は信じないけれども、大きな政府、つまり計画のイデオロギーを退ける者ではないんで、ネオリベじゃないです、断じて。

難波──磯崎さんがよく八束さんの本に対して遠まわしに言うのは、歴史に関する八束さんの仕事は、いつも「死に水を取る」ようなものだと。ロシア・アヴァンギャルドについて、あそこまで徹底的に書いたら、ロシア・アヴァンギャルドは終わり、丹下健三も『メタボリズム・ネクサス』で終わり。

今村──その後に何も残らない。

難波──八束さんにはそのようにトドメを指すようなところがある。読む人はそう読むと思う。タフーリもそうかもしれない。

八束──先に言ったように、50年前のものに学ぼうとしているから、後に何も残さないというのは心外だなぁ。むしろ皆が忘れた花を咲かせようとしているんですよ。ただ僕のことはともかく、歴史家たちのことで言えば、タフーリは最後に形而上学になってしまったんだと思います。批評はそうなりがちなんですよ、結局。彼は当然ポスト構造主義の影響を受けていたわけです。ジャック・デリダも最終的には煮詰まります。ジル・ドゥルーズはガタリと一緒にやった頃からはもう少し適当だったから、調子がよかったけど、結局最後は自殺してしまったわけで、あの話はやはりみんなどこかでしんどくなると思います。そもそもニーチェの先例がそうだし。だから別の方向を見たほうがいいという気はしている。その意味で僕は批評家や歴史家であろうとは思わないんですね。何かすごくまとまりのない話だったな。すみません。

今村──八束さん、難波さん、本日は、どうもありがとうございました。また、会場を提供いただきました南洋堂書店さんにも、お礼申し上げます。ありがとうございました。

[2012年7月12日、南洋堂書店にて]

いまむら・そうへい

1966年生。建築家。atelier imamu主宰。

やつか・はじめ

1948年生。建築家、建築批評。芝浦工業大学教授。

なんば・かずひこ

1947年生。建築家。東京大学名誉教授。(株)難波和彦・界工作舍主宰