第3回:佐々木睦朗構造計画研究所の初期の協働

[レクチャー3]佐々木睦朗

はじめに人と人の出会いがある

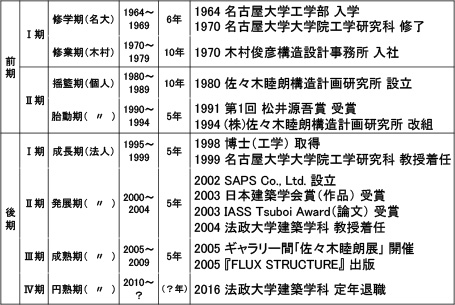

佐々木──お二方のお話がどの時期かというと、私の個人史のうち「揺監期〜胎動期」にあたります[3-1]。独立してから10年ほど経過して、1991年に松井源吾賞をいただいた胎動期までのほぼ15年間ですね。このころに一番、一緒に仕事をした二人です。その後の仕事になにがどう関係しているというわけではないけれど、こうやって通して見ていくとこの時代にやったことがどれも次の時代の肥やしになっていることがわかりますね。やっぱり過去の経験を活かして次に展開させていくことが大事だと思います。

世阿弥は『風姿花伝』のなかで人生を7段階に区分して、いつもそれぞれの年代の花、つまり「時分の花」でありなさいといっています。そのうえでさらに、いっとき「時分の花」になったからといって、究極の花である「まことの花」になれるわけではないと厳しく芸道の在り方について語っています。偶然ですが、僕の個人史の区分は『風姿花伝』での年齢区分に15歳を加えるとちょうどうまく対応するようになっています。僕が「まことの花」になれたかどうかはわからないけれど、少なくともこの揺籃期から胎動機の時期──お二人とよく仕事をしていた1980年から94年の間──は、微細な鉄骨で組み上げたベアリング・ウォールで考えるとか、連続体と離散体を統合的に捉えていく思考のなかで屋根や壁を薄い面的な鉄板構造とすることによってできる限り軽快な構造にするとか、その時々でアグレッシブに取り組んでいたと思います。

どれもその後の僕のキャリアにとって重要な仕事につながっています。前回は胎動期から成長期のテーマを「フレームの消失」として、《せんだいメディアテーク》《金沢21世紀美術館》《まつもと市民芸術館》を中心に紹介しましたが、そういった仕事を実現させた基本的な考え方の萌芽がこの時期にあったように思います。そして、そのテーマをさらに継承・発展していったのが前回お話ししてもらった門下生たちの仕事と考えています。

大事なのは人と人の出会いです。黒川さんと出会ったのは、たまたま大学で僕の同級生だった杉山一三さんが黒川事務所のスタッフであったことからです。齋藤さんとの出会いも建築家の鈴木恂さんのパートナーであった佐々木喬さんの紹介からです。人と人との出会いを大切にして、ひとつの仕事に一生懸命に取り組むことが次の仕事の肥やしになって、結果的にやりたいことは大体やれてきている──。振り返ってみるとそういうことだった気がします。

- 3-1──構造家・佐々木睦朗 個人史

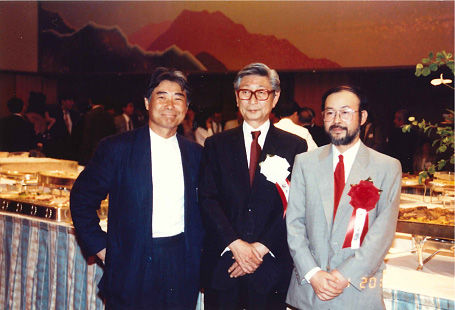

これは1991年に、黒川さんとの《美和ロック工業玉城工場》で松井源吾賞を頂戴したときのスナップです[3-2]。川口衞先生と僕が記念すべき第1回の受賞者でした。黒川さんが「こんな建築がやりたい」とヴィジョンを明快におっしゃっていたので、ごく自然に構造に取り組むことができました。ご一緒させていただいたことに本当に感謝しています。もうひとつは、長野のオリンピックの1年半ほど前ですかね。《エムウェーブ》という長野オリンピックのスピードスケート会場だった大きな施設を見学にいったときのスナップ写真です[3-3]。当時は鹿島建設に勤めていらした構造家の播繁さんは今日もこの会場にいらしていますけど、齋藤さん、難波さん、播さん、それから私です。齋藤さんをはじめ強面の4人が神妙に一列に並んだ、とてもユーモラスでお気に入りのスナップです。

- 3-2──第1回松井源吾賞授賞式にて(1991)。左から、黒川雅之、松井源吾、佐々木睦朗

- 3-3──《長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)》にて(1996)。左から、佐々木睦朗、播繁、難波和彦、齋藤裕

- 『フェリックス・キャンデラの世界』

(TOTO出版、1995)

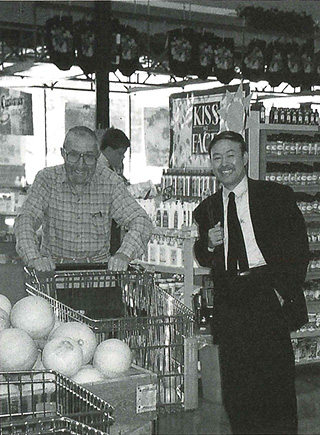

齋藤さんを通してキャンデラとの出会いもありました。これは齋藤さんが撮ってくれたキャンデラとの貴重なツーショットです[3-4]。齋藤さんが監修された『Felix Candela──フェリックス・キャンデラの世界』で、構造のことをキャンデラにインタビューするために、お供して行ったときの写真です。

ちょうど《蕣居》の基本設計をしていたときでしたので、その相談をしたところ、キャンデラに「齋藤、お前は、性悪女に恋をしている。このままやると、エンジニアも施主も大泣きするぞ」と言われました。そう言われて、齋藤さんは諦めるかなと思ったら諦めるどころか、「キャンデラがダメだって言っているんだからやりましょう」と言いだしてね、これはとんでもないことを言う人だなって......。もっとも、そこが一番に気に入っているところでもあるのですけどね。

そのときはまだ僕はこれだと言えるような構造の答えを出していなかったのですが、日本に帰ってからさきほど難波さんが言った「クロープン・ドーム」──南京玉すだれのようなシステム──のアイデアが生まれました。2次元から3次元へのジャンプです。内部写真にも写っているあのテンション・バーが生命で、あれを取り除くと力学的にドーム構造ではなくなってしまいます。バーがなくてもアーチ効果は残りますが、フープ(箍締め)の効果が消えるので、見かけ上は同じように見えるドーム状構造はペラペラのアーチ切片の集合体にすぎなくなり、一挙に数十センチ変形して頂部が大きく下がってしまいます──ようするに、構造的に成立しないということです。

- 3-4──フェリックス・キャンデラと(1994)

撮影=齋藤裕

キャンデラとはアントニオ・ガウディの話もしました。そのときに僕が不用意なことを言ったら、キャンデラに「ガウディというのは俺が一番尊敬する建築家だ。お前はどこを見ているんだ」と怒られて......。キャンデラは僕のもっとも尊敬する構造家だったので、彼に怒られたのはたいへんショックでして、帰国後すぐにバルセロナへ飛んで、ガウディとガウディ建築について徹底的に調べました。それでガウディの本当の凄さを遅ればせながら理解し、決定的に大きな影響を受けることになりました。その経験によって、僕の代表作である《せんだいメディアテーク》やその後のフラックス・ストラクチャーが生まれていると言っても過言ではありません。

さきほど言ったように、はじめに人と人の出会いがあります。偶然の出会いからなにが生まれるかわかりません。そこで生まれる大事ななにかを見逃したら、それでお終いなんですね。キャンデラに叱られてしゅんとしたら、それで終わりなんだけれど、そこからガウディの勉強を本気で始めたことが、その後の僕にとって大いに肥やしとなりました。学生の皆さんにとっては、例えば先生ともひとつの出会いだから、そういう出会いのなかで自分が素晴らしいと思ったことに対しては、本気でぶつかっていったり、自分でつかみ取っていったりする──大学生活で大事なことはそれに尽きますね。

- [レクチャー1]黒川雅之「佐々木睦朗との協働」

- [レクチャー2]齋藤裕「佐々木睦朗との協働」

- [レクチャー3]佐々木睦朗「はじめに人と人の出会いがある」

- [討議]エンジニアリングか、アートか|「1+1=2」という教え方はできない|構造の源流へ

201603

SEARCH

HOT CONTENTS

- 10+1 website|「集まって住む、を考えなおす」シンポジウム ,山本理顕,平田晃久,長谷川豪,門脇耕三,成瀬友梨,猪熊純,

- 10+1 website|学校建築の経験と展開 小嶋一浩,赤松佳珠子,

- 10+1 website|「人新世(アントロポセン)」における人間とはどのような存在ですか? 吉川浩満

- 10+1 website|今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方 山崎亮,柄沢祐輔,

- 10+1 website|間人の条件──オイコス/エコロジー空間とその彼岸 榑沼範久,

- 10+1 website|〈建築理論研究 06〉──篠原一男『住宅論』『続住宅論』 坂牛卓,南泰裕,天内大樹,

2020-06-01

![最終回 フィレンツェのミケランジェロ建築[79点収録]](https://www.10plus1.jp/photo-archives/assets_c/2017/05/pa200_top-thumb-460xauto-1993.jpg)

![[pics]──語りかける素材](https://www.10plus1.jp/project/assets_c/2011/10/bnr_pj_pics-thumb-220xauto-724.gif)