第3回:佐々木睦朗構造計画研究所の初期の協働

[討議]

エンジニアリングか、アートか

難波──これは僕の勝手な意見ですが、佐々木さんはまだ実現していないアイデアをもっていますから今後はそれに着手してくれることを期待しています。ただ、いまの社会にそういう建築をつくるようなポテンシャルがあるかどうか、僕はたいへん心配ですけれど。

社会や大学の組織では、サイエンス(科学)とエンジニアリング(工学)は、サイエンスのほうがあたかも偉いかのように位置付けられています。例えば、ロケットを打ち上げる作業はほとんどエンジニアリングの仕事じゃないですか。でも、成功すればサイエンスのおかげだと言われ、失敗するとエンジニアリングのせいにされます。佐々木さんのスタンスは通常のエンジニアとは大きく違っていて、建築家的なエンジニアなので、そのようなエンジニリングに対する誤解を突破する可能性をもっていると思います。ただ、彼がアートのほうにいってしまうことが僕は少し心配です。

黒川──佐々木さんの仕事は、構造をサイエンスやエンジニアリングよりも、詩や美学だと思っていますよね。だから彼には本当は一人で仕事させてあげたい。構造が完成したときがもっとも美しいしね。ここにいろいろな建築の要素が入ると、どんどん彼の詩が消えていく感じがするほどです。

難波──そこにもサイエンスのほうが上位という価値観を感じます。それには僕は異論があって、建築の面白さは、いろいろな世俗的な条件も全部入ったうえで、システムとしての純粋さや一貫性が保たれている点にあるのではないかと思います。《美和ロック工業玉城工場》が、複雑で細かな工場のラインという条件抜きで、スペースだけを実現しても面白くないように、どんな条件にもフレキシブルに対応できる空間がありつつ、構造によって無柱の空間を達成していることが面白さなのではないですか。

黒川──世俗的な条件に対応するのは建築家の役割である反面、構造家は非常にピュアな要素で構築していく世界だと思うし、佐々木さんも例外ではない。建築家からの要求を純粋に数値でとらえて構造をつくってくれるから、あまりベタベタした世俗的な要素は彼の頭のなかを素通りしているのではないかと思うんですよね。

- 佐々木睦朗『構造設計の詩法』

(住まいの図書館出版局、1997)

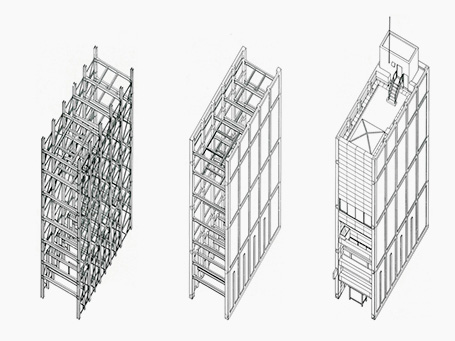

佐々木──詩や美学と言えるのかはわからないけれども、《銀座くのや》では、構造のコンセプトを伝えるために「パイプオルガン構造」というメタファを使いました。ようするに、地震力は上のほうが当然少なくて、下ほど負荷が大きいわけですよね。そのような条件を満たすための考え方はいろいろあって、一般的なのは構造材を太くするという案です。でも僕は構造材の数を増やしていくことにしました。結果的にパイプオルガンほどは複雑にならなかったけれども、そのような自己同型群的な考え方で微細な要素をどんどん追加できるものとしてシステムを捉える。そうすれば厳しい敷地条件にもなんなく対応できると考えたわけです。

そのイメージについては『構造設計の詩法』で現代音楽のランダムな音列集合をモチーフにして書きました★1。黒川さんがおっしゃったのは、そういったところですかね。

- 《銀座くのや》の構造図

提供=K&K(黒川雅之建築設計事務所)

黒川──それもあるし、齋藤さんみたいな人の構想でもすべてを理解して実現しようとするのではなくて、佐々木さんは数学的な要素だけを抽出して、そこに集中して解答を出しているように思えます。

佐々木──数学的というより力学的な要素と言い換えて話せば、《蕣居》の内部空間にはそのことが表われているかもしれません。さきほども触れましたけれど、桐の壁面へ無粋なPC鋼棒を通していますが、力学的・構造的にこれがこの建築の命です。当初、齋藤さんは嫌がるかなと思っていたのですが、「龍安寺の石庭じゃないけども、逆にこれがあることによって空間に軽さと広がりが生まれる」という反応でした。さすがというか、面白いこと言う人だなと妙に感心しましたね。

齋藤──佐々木さんは「俺を追い越すやつはいない」と思っている。数学的にはそうかもしれない。だけども建築的にはそんなことはない。誰かがやれます。そのためには、佐々木さんの足りないところを知ることです。それに気が付くことができれば、佐々木さんを越えることができます。

佐々木さんは、これからもうひとつプロジェクトをやると、またとんでもないものを生み出すはずです。法政大学を退職したら佐々木美学の花を再び咲かせると思うけれど、それを誰かが追い越さないと、いつまでも佐々木睦朗の後追いで終わっちゃう。

- 《蕣居》内観

撮影=齋藤裕

「1+1=2」という教え方はできない

会場──今日のお話はどれも佐々木先生にしかできない仕事だと強く感じたのですが、そのような独自の思考や技術を継承していくために、どのような教育や取り組みが必要とお考えでしょうか。

佐々木──事務所ではずいぶんいろいろなスタッフが育ってきて、建築学会賞の受賞作品の構造設計を担当する人も何人か輩出しているけれど、手とり足とり教えたことは一度もありません。たぶん学生に対しても似ていて、「こいつ道に迷っているな」と感じたら助言はするけれども、「こうやったらこうなりますよ」なんてことは、そもそも誰もやっていないことをやるのが創作や研究なのだから、それは本来ありえない話ですよね。

僕は「1+1=2」という教科書的な教え方はできない人だし、そのつもりもありません。だから、もし興味があるのならとにかく僕の背中を見てください──それが質問への回答に一番近いかな。本や雑誌の記事を読むとか、実際に建物を見に行くとか、追体験はいくらでもできる。そこに答えがあるし、それでなにも感じなかったら建築やめたほうがいいな。それくらいのつもりで仕事をやってきましたから。

齋藤──佐々木さんと池田昌弘さんと僕とでニューヨークをタクシーで走ったことがありました。そうしたら、佐々木さんが「池田! 感じたか! 感じたか!」って言うんです。池田さんは「え? え?」って。どこの建物の前を通過したときだと思いますか──。ミース・ファン・デル・ローエの《シーグラム・ビルディング》です。ミースの建築を通過したときです。「ミースの空気を感じたか! 池田わかったか!」。池田さんはわかったんだよね。「わかりました!」って言って。いい二人だなと思いながら隣で聞いていました。佐々木さんの教育はそういうことなんだと思うね。

- ミース・ファン・デル・ローエ《シーグラム・ビルディング》

(c) Tom Ravenscrodt

難波──僕も学生に教えた経験をふまえて言うと、気持ちの問題とか、一生懸命やるとかも大事ですけれど、教育という面では、かたちを反復するのがいいと思います。スケッチでもいいし、建築を見るのでもいい。なんでもいいんです。よくわからないけれど、かたちをひたすら反復していくと、だんだんそこから中身が生まれてくると思います。

言葉も同じですね、僕たちは言いたいことの中身を伝えるために話していると考えがちだけれど、意味もわからず言葉を話しているうちにその意味が整理されて理解できるようになることもあります。子どもをみているとそれをすごく感じますね。もちろん子どもは潜在的に言葉の意味を把握する能力に長けているのだけれど、最初はなんのことを言っているのかわからなくてしゃべるんですよね。音というかたちから入っているんです。「ありがとうございます」とか、「おはようございます」とか、「おやすみなさい」とか。僕の経験だとそんな気持ちがなくても、実際に声に出して反復していると気持ちが出てきますよ。

建築家は、中身──生活やプログラム──が前提条件としてあらかじめあって、その容れ物をつくる仕事ですけれど、中身を直接は変えられません。容器つまり建築を通じて、中身を操作する職能ですね。建築設計はそもそもそういう性質の仕事だから──最終的にそれだけで充実した中身が生まれるかはわかりませんが──学習方法としては、かたちを反復することが効果的なトレーニングになると思います。

構造の源流へ

質問──佐々木さんが長いキャリアのなかで、時代や歴史をどう感じていて、過去の建築構造の技術からなにをどう学んでいるのかに興味があります。僕は建築家として、アンドレア・パラーディオからもカール・フリードリッヒ・シンケルからもまだ学ぶこともあるし、妹島和世さんからも石上純也さんからも学ぶことがあるのですけれども。

佐々木──これは前回も話題になりました。僕が『GA JAPAN』で1年半くらい連載した「モダンストラクチャーの原型」という計9回の連載を読んでください★2。そこではミースの建築から分析が始まって、最後はどこに辿り着いたかというと、パルテノン。つまり歴史の全体像を見ようとしました。そういうことを始めた理由は、ルイス・カーンの影響です。カーンは建築の歴史を源流まで徹底的に遡って、古代と現代との間を自ら大きく振幅することで現代建築の課題を発見していった建築家です。ル・コルビュジエもそういうところがあります。

そのようなことを僕も自分なりのやり方でやってみようと試みました。だからパルテノンから始めたわけではなくて、大好きなミースの建築から時代を逆行していきました。原稿を書き進めながらどこにいったらいいか探し求めて、原型であるパルテノンに辿り着いた。そして一気に現代の課題に舞い戻る。そうするとだいたい、建築家がやってきたことが一通りわかってきます。しかもすべて構造に関係していることがわかります。逆説的ですが、文化などは入り込む余地がないくらいに、構造の系譜がダイレクトに歴史に残っています。古い建築を勉強したことによって、現代の構造がよくわかったということが答えです。

質問──その連載を読んでみます。「建築家にとっての過去」と「構造家にとっての過去」がどういう違いがあるのか、あるいは似ているのかという質問でしたので、よくわかりました。

難波──僕は過去に東京大学の図書館のあり方について工学部長と議論をした経験があります。工学部の図書館をやめようという意見があるんです。それは「歴史を捨てよう」ということを意味します。工学部のなかで歴史の文献を中心とした図書館があるのは、いまでも建築学科だけです。一方で、大学は大学図書館の増築をしています。だから工学には図書館が不要であるという考えは大きな間違いだと僕は思いますし、歴史から学ぶことはたくさんあります。歴史観をもたないエンジニアや科学者は、まゆつばものです。

齋藤──僕たちは古い歴史からいろいろなことを学んできました。古いものを訪ねて、なにかをえるのはいいと思うんです。それはパクリではない。

今度、日本建築の本を出す予定です。そこでは僕が最高の日本建築と思ったものを選んでいます。例えば、障子の影は白黒。でもよくみると色がついていることがある。直射光で影ができた障子の影はモノクロです。ところが、光がどこかに反射して障子に入ると、虹色になるんです。反射するときに光が分解されるためです。600年前にそういうことを考えた大徳寺というお寺があって、光を直接は障子にあてないで、わざわざバウンドさせて光を濾過してから部屋の中に入れています。その仕組みさえわかれば、現代建築に応用するのはそう難しくない。

もうひとつ、撮影していて面白かったのは《東大寺・大湯屋》です。鎌倉時代に重源がつくったお風呂場です。そっくりそのまま腐らずに残っています。そこには湯気が発生しますが、それを逃すための秀逸な仕組みが施されています。通気口を構造体に開けてあるのです。構造家が見たら「これか!」と。さきほど写真で見せたキャンデラの《バカルディの瓶詰工場》のように、構造と光とか風とか、構造と自然の要素を組み合わせることができますね。

あともうひとつ、兵庫県小野市の《浄土寺》。見どころは重力をどうやって地面に伝えるか、つまり構造部材を内部で見せることで力の流れが美しく稲妻のように上から地面に落ちていくのか。その力の流れが見えます。

そんなわけで、歴史の源流を辿っていくと発想のヒントがきっとあります。

難波──すごくいい話ですね。パルテノン神殿とパエストゥムの神殿を比較して「ラディックス(根源)」に遡る必要性を説いていた、第1回の富永さんの話にも重なります。

- レクチャー風景。左から、難波氏、佐々木氏、黒川氏、齋藤氏

★1──佐々木睦朗『構造設計の詩法──住宅からスーパーシェッズまで』(住まいの図書館出版局、1997)、93頁。

★2──連載「モダンストラクチャーの原型」(2001-2002)は、『GA JAPAN』No. 48号からNo. 56号に掲載されている。

[2015年10月27日、法政大学市ヶ谷田町校舎マルチメディアホールにて]

くろかわ・まさゆき

1937年生まれ。建築家、プロダクトデザイナー。K&K主宰。作品(建築)=《銀座くのや》、《パロマプラザ》、《S邸》、《夢蝶庵》、《玻璃院》ほか。作品(プロダクト)=灰皿「GOMシリーズ」、腕時計「ラバト」、照明器具「ドマーニ」、組立家具「インゴット・バッタ」ほか。著書=『黒川雅之のプロダクトデザイン』『反対称の物学』『デザイン曼荼羅』『デザインの修辞法』『八つの日本の美意識』『デザインと死』ほか。http://www.k-system.net/

さいとう・ゆたか

1947年生まれ。建築家。齋藤裕建築研究所主宰。作品=《るるるる阿房》《ランブロワジー》《好日居》《曼月居》《蕣居》《透々居》《霞山荘》ほか。著書=『STRONG』『齋藤裕の建築』『建築のエッセンス』。写真集=『ルイス・バラガンの建築』『フェリックス・キャンデラの世界』『建築の詩人 カルロ・スカルパ』『ルイス・カーンの全住宅:1940‐1974』『AALTO 10 Selected Houses アールトの住宅』ほか。

ささき・むつろう

1946年生まれ。構造家。法政大学教授、佐々木睦朗構造計画研究所主宰。作品=《せんだいメディアテーク》《札幌ドーム》《金沢21世紀美術館》《EPFLラーニング・センター》《豊島美術館》ほか。著書=『構造設計の詩法──住宅からスーパーシェッズまで』『フラックス・ストラクチャー』ほか。

なんば・かずひこ

1947年生まれ。建築家。東京大学名誉教授、難波和彦+界工作舍主宰。作品=《なおび幼稚園》「箱の家」シリーズほか。著書=『戦後モダニズム建築の極北──池辺陽試論』『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』『進化する箱──箱の家の20年』ほか。http://www.kai-workshop.com/

構造・構築・建築──法政大学「建築フォーラム」連続対談

第3回「佐々木睦朗構造計画の初期の協働」

日時=2015年10月27日(火)、18:30〜20:00

会場=法政大学市ヶ谷田町校舎マルチメディアホール

ゲスト=黒川雅之、齋藤裕

コメンテータ=佐々木睦朗

司会=難波和彦

- [レクチャー1]黒川雅之「佐々木睦朗との協働」

- [レクチャー2]齋藤裕「佐々木睦朗との協働」

- [レクチャー3]佐々木睦朗「はじめに人と人の出会いがある」

- [討議]エンジニアリングか、アートか|「1+1=2」という教え方はできない|構造の源流へ

201603

SEARCH

HOT CONTENTS

- 10+1 website|「集まって住む、を考えなおす」シンポジウム ,山本理顕,平田晃久,長谷川豪,門脇耕三,成瀬友梨,猪熊純,

- 10+1 website|学校建築の経験と展開 小嶋一浩,赤松佳珠子,

- 10+1 website|「人新世(アントロポセン)」における人間とはどのような存在ですか? 吉川浩満

- 10+1 website|今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方 山崎亮,柄沢祐輔,

- 10+1 website|間人の条件──オイコス/エコロジー空間とその彼岸 榑沼範久,

- 10+1 website|〈建築理論研究 06〉──篠原一男『住宅論』『続住宅論』 坂牛卓,南泰裕,天内大樹,

2020-06-01

![最終回 フィレンツェのミケランジェロ建築[79点収録]](https://www.10plus1.jp/photo-archives/assets_c/2017/05/pa200_top-thumb-460xauto-1993.jpg)

![[pics]──語りかける素材](https://www.10plus1.jp/project/assets_c/2011/10/bnr_pj_pics-thumb-220xauto-724.gif)