第3回:佐々木睦朗構造計画研究所の初期の協働

[レクチャー2]齋藤裕

佐々木睦朗との協働

齋藤──三十代の初めのころ考えていました。「建築」ってなんだろうな、「建物と建築」ってなにが違うのかなと。でも一度は建築の根源というところに触れてみたかったし、掴んでみたかったので、鉄を組むとか木を組み上げるとかではなくて、石を積むことについてギリシャの古い建築を見ながら考える旅にでました。

そして、レンガだけで窓はひとつもなくトップライトだけの建築をつくる機会ができました。ところが、どの構造家にも「どうしてこんな薄い組積造ができるんだ」と言われて断られました。そんななか、ある人から佐々木さんを紹介してもらいました。

その佐々木さんはどんなときも「できない」って言わない人なんです。僕の構想を聞いて目をキラキラさせている。佐々木さんの魅力はその瞬間です。そのときに頭のなかをクルクルクルと巡っている電波がこちらから見えるようで、佐々木さんの頭のなかを見るのが僕たちの楽しみです。キラっと目が光ったらもうできたんです。その速さが構造家のなかでも一番で、電撃的です。

*

レストラン《ランブロワジー》(1982)で佐々木さんはどう解いたかというと、まず組積造を無垢の鉄に置き換え、それをコンピュータで応力を逆算して耐力壁に穴を空けていきます。そうすると、最後にジャングルジムみたいな細い線だけが残り、構造が最小限の線に変わったところで、もともとやりたかった組積造を組み合わせていくことで、いままでにない組積造をつくろうとしました[2-1]。

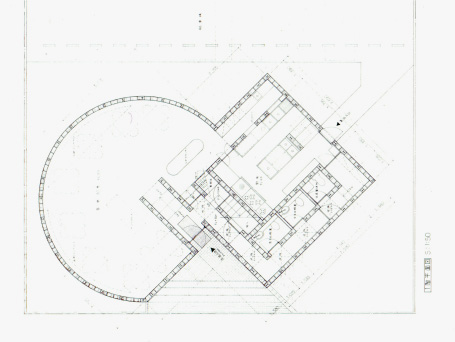

交差点に向けて曲面の壁があります。当時、円相のように一筆で描いたような建築を考えていたものですから、ここでも一筆書きのプランで空間をつくろうとしました[2-2]。

- 2-1──《ランブロワジー》外観

レクチャー2の図版はすべて提供=齋藤裕

- 2-2──同、平面図

内部はトップライトの光だけで、大きな井戸のなかにいるようなレストランです[2-3]。レストランとは男と女の世界。そのためにどんな時間と空間がつくれるか。ここのオーナーにとっても建築の話題が必要なんですね。「なにかできた」「レストランみたいよ」「中に入ったら窓がひとつもない、変なところよ」とか......。食べることと特別の空間を体験できるなにか。「でも美味しかったわよ」「楽しかった」とか......単純な話でいい。そういう建築をつくりたいなと考えていました。

- 2-3──同、内観

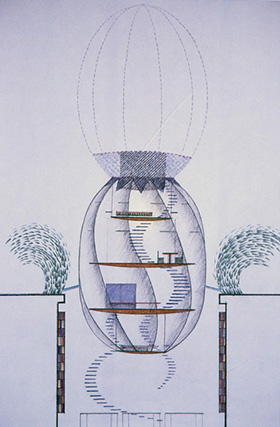

次は佐々木さんと池田昌弘さんと一緒にやった《蕣居(しゅんきょ)》(1997)です。「舜」は朝顔の旧字です。ドローイングを見てください[2-4]。上のほうに白い点々でラグビーボールみたいなものがあります。これは気球です。ねじれた鉄板で外壁を構成しています。ねじれた鉄板からエアバッグみたいに気球が膨らんで、そのまま空に飛んで行って、気球が戻ってきたらチューリップのように開いた鉄板に収まるというアイデアです。全部で四層で、一番上がベッドルームで、一番下の壁が書棚です。

- 2-4──《蕣居》スケッチ

ちょうど基本設計が始まった頃に、佐々木さんと池田さんとフェリックス・キャンデラを訪問する機会があり、ついでにキャンデラにこの構造の相談をしたら面白いのではということになって、基本構想をお願いに行きました。

参考までに、キャンデラはこんな建築を手掛けています。メキシコの《バカルディの瓶詰工場》です[2-5]。スパンが約30メートルでそれが3スパン繋がっていますから、90メートル×60メートルの空間です。鉄筋コンクリート造ですが、コンクリートの厚さが4センチで非常に軽い。コンクリートのシェルで、周りをガラスにして光を入れています。ドームという形態では閉じる一方で開くことは難しいのですが、HPシェルで空間を開くことに成功した建築です。

- 2-5──フェリックス・キャンデラ《バカルディの瓶詰工場》(1959)

キャンデラは僕たちを空港まで迎えに来てくれて、自宅に招いてくれました。そこでパソコンを見せながら《蕣居》について説明していくと、キャンデラはだんだん顔色が悪くなっていって「これは建築じゃないよ」「ねじれが開いて気球が飛んでいくのはおもしろいかもしれないけれど、構造になるわけがない」という反応で、引き受けてはもらえませんでした。ただ、佐々木さんたちとはそのときにルイス・カーンの《キンベル美術館》を一緒に見に行って、建築の抑えどころについて意見を交換していたので、建築における要点、ディテール、素材のことなどをキャンデラと話せたことは大きな収獲でした。

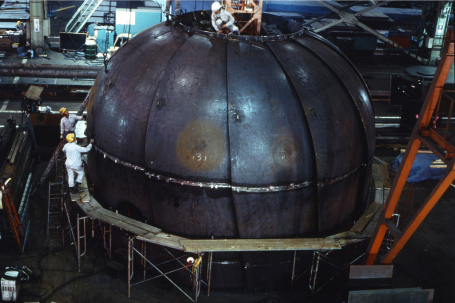

当然、気球は実現しませんが、ねじれた鉄板はつくることになり、これは工場で仮組みしている様子です[2-6]。この鉄板のドームが地上で、地下室は図書の空間です[2-7]。外側は鉄板ですが、内側は桐の細い柾目板を壁材に使っているので、桐ダンスの中にいるような感じです。岩手県に南部桐という2ミリ厚くらいの目の細かい木材があるんです。それを一山買って、木目を合わせてあります。板を張るときに釘を一切見せないディテールにしました。そのうえ曲面に張るので、どこで辻褄を合わせるかが難しかったけれど、きれいにできた。一番上にちょっと白い楕円のように見えるところはさきほどの気球のバスケットです[2-8]。

- 2-6──同、工場での鉄板の仮組み

- 2-7──同、地下室

- 2-8──同、最上階

次は《透々居》(2001)です。角砂糖は陽にかざすとちょっと透けますよね。そのようなマテリアルで建築ができないかと以前より考えていました。それで佐々木さんに相談したところ、できるということになり、やってみることにしました。

外壁の白い部分は表面がザラザラした質感で、部屋の中に半透明の光を入れることができました。屋根は、梁もかけずに10センチのデッキプレートの両面に4.5ミリ厚の鋼板を4万箇所を溶接して張って構造体としています。これは佐々木さんでなければできない仕事です。写真ではわかりにくいかもしれないですが、夏は庇の陰でこの白い外壁がすっぽり覆われるようにしました[2-9]。2枚の半透明の壁の中に構造体が入っていて、ここに夏の直射光が入るとブレースの陰が見えてしまいます。夏はその庇で全体を覆って、冬は光が白いガラスに当たるように庇の出幅を調整しました。

構造でこれだけのことをやるのだから、白壁の下は石を積むとか張るとかではなくて、大きな石を立てかけています。イランの赤いトラバーチンの塊をスライスして、そのまま立て掛けて、ピンで留めるだけです。目地もないからコーキングもしていません。

室内には半透明の光が入ってきます。壁の中のブレースは見えないし、柱も梁も見えなくて、重力が軽くなったみたいで不思議な光の空間です。室内の壁はポルトガルのベージュ色の石を使っています[2-10]。

- 2-9──《透々居》外観

- 2-10──同、内観

難波──お二人の仕事は本当に対照的ですね。どちらも当初のアイデアをあそこまでチューンアップして、実現させる構造の力は凄いと思います。

《蕣居》の構造を佐々木さんは「クロープン・ドーム」と呼んでいます。「クロープン=クローズド+オープン」で、閉じていないドームという意味です。普通のドームは連続体で閉じていますね。《蕣居》では鉄板がひとつずつずれていて、ちょっとした鉄骨のバーが差しはさんでありました。これでドーム構造が成立しているわけです。すごくアクロバティックです。「クロープン・ドーム」の概念はそれ以降いろいろなかたちで展開しています。

201603

SEARCH

HOT CONTENTS

- 10+1 website|「集まって住む、を考えなおす」シンポジウム ,山本理顕,平田晃久,長谷川豪,門脇耕三,成瀬友梨,猪熊純,

- 10+1 website|学校建築の経験と展開 小嶋一浩,赤松佳珠子,

- 10+1 website|「人新世(アントロポセン)」における人間とはどのような存在ですか? 吉川浩満

- 10+1 website|今日の、そしてこれからの地方の公共建築の望ましいあり方 山崎亮,柄沢祐輔,

- 10+1 website|間人の条件──オイコス/エコロジー空間とその彼岸 榑沼範久,

- 10+1 website|〈建築理論研究 06〉──篠原一男『住宅論』『続住宅論』 坂牛卓,南泰裕,天内大樹,

2020-06-01

![最終回 フィレンツェのミケランジェロ建築[79点収録]](https://www.10plus1.jp/photo-archives/assets_c/2017/05/pa200_top-thumb-460xauto-1993.jpg)

![[pics]──語りかける素材](https://www.10plus1.jp/project/assets_c/2011/10/bnr_pj_pics-thumb-220xauto-724.gif)