建築の概念の拡張

───本対談は、2018年4月、「石上純也──Freeing Architecture」展(カルティエ現代美術財団)の開催およびそのカタログである『自由な建築』(LIXIL出版)の発行を機に、非公開で行われました。それからおよそ2年を経て、両氏ともに注目すべき活動を展開され続けていますが、ここで語られていることは、両氏の活動の軌跡を捉えるためだけでなく、現代の建築を考える上でも確かな意義があるものと判断し、ここに対談録として公開させていただきます。(LIXIL出版)

場所の記憶をリサーチする

- fig.1──「Junya Ishigami, Freeing Achitecture」展示風景、カルティエ現代美術財団(パリ)、2018年3月30日~9月9日[Photo: Giovanni Emilio Galanello]

田根剛──カルティエ現代美術財団での個展「石上純也──Freeing Architecture」[fig.1]は衝撃的でした。一般に想定されがちな「建築とはこういうもの」という枠組みを越えて、建築の意味を拡張し可能性を広げるような、突き抜けた感じがしました。

石上純也──これからの建築はこうなっていったらいいなという思いを、展覧会としてかたちにしたつもりです。タイトルにある「freeing」の意味は来場者や批評家にさまざまに解釈されていますが、この言葉には、建築は自由であってほしいという期待ではなく、これからの建築を考え、つくり出すための指標としての意味を込めています。価値観や状況の多様化した現在に対応するためには、建築の種類はもっと多くあるべきだと思うんです。言い換えれば、現在の建築に対する解釈を変えていくことで建築の定義は広がり、その種類はもっと増えていく。そういった考えを、「自由」という言葉のなかに含ませたいと思っていました。それを、いま手掛けている実際のプロジェクトで具体的に示したいと思ったのです。

田根さんも展覧会の予定があるんですよね。

田根──TOTOギャラリー・間と東京オペラシティ アートギャラリーでの個展が、この秋に同時開催されます。「Archaeology of the Future」というタイトルなのですが、和訳では「未来の記憶」としています[figs.2-3]。

- fig.2──「田根剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ― Search & Research」展示風景、TOTOギャラリー・間、2018年10月18日~12月23日[Photo: Nacása & Partners Inc.]

- fig.3──「田根剛|未来の記憶 Archaeology of the Future ― Digging & Building」展示風景、東京オペラシティ アートギャラリー、2018年10月19日~12月24日[Photo: Nacása & Partners Inc.]

ひとつのマニフェストがあって建築が新しい未来を創るという近代的な考え方に限界を感じたこと、それよりも記憶こそが未来を創るのではないかと考えたこと、それがこのようなタイトルをつけた理由です。《エストニア国立博物館》(2016)[fig.4]でも、ソ連時代の軍用滑走路という負の遺産にさえ、記憶の集積があります。そうした場所の記憶を深いところまで掘り下げ、そこから未来につなげる、ということをやっていきたいと考えています。

- fig.4──《エストニア国立博物館》(2016)[Photo: Arp Karm (ENM) / Image courtesy of DGT.]

石上──歴史的な要素が重要ということですか?

田根──歴史というのは時代によって編集され、情報化されます。ここで言う記憶とは、個人の記憶ではなく集合的記憶のことです。記憶は文明や文化によって蓄積されることで、よりスペシフィックなものとなる。場所の記憶は、情報がこれだけあふれた社会であっても、掘り下げていくとさらにまだ出てくるところがおもしろくて、そこから建築の未来が見えるのではないかと考えています。

石上──建築のコンテクストを、すごく遠いところに求めるということでしょうか。ふつう都市に建物を建てるとき、歴史的なコンテクストとはまた違う、強いコンテクストがありますよね。そういうものよりも、そこに見えていないコンテクストのほうが重要だということですか?

田根──コンテクストと言うと、文脈や状況などを読み解き、つなぎ合わせていくようなニュアンスがあります。記憶という言葉は不確かすぎるかもしれませんが、基本的に建築家は、ある場所の上に建築を積み上げていく作業をするわけですよね。でも、いちど場所を掘り下げ、遺跡を発掘するように何かを探していくと、記憶の痕跡がいくつか見つかり、最初はよくわからないのだけれど、何か可能性があるのかもしれないと思える発見がある。

実際には、まずリサーチをします。それは考古学的な作業です。たとえば等々力でもうすぐ住宅が出来上がるのですが[fig.5]、等々力は東京23区で唯一の渓谷がある地域なんです。ただ、地表面がじめじめと湿っている一方、上空では風が吹いている。そこで「wet」「dry」というキーワードを抽出し、世界中の湿地帯や乾燥帯の水辺に建つ住居のタイポロジーを研究しました。その後、湿地帯の建築の上に乾燥帯の建築物を載せてみたり、紙でコラージュしたものをつくったりしていたら、見たことのない世界ができてきた。ですから必ずしもその土地だけで閉じた記憶ではなくて、そこから出てくるものをかき集める作業です。

- fig.5──《Todoroki House in Valley》(2018)[Photo: Yuna Yagi]

石上──その場所自体の歴史ということではないんですね。

田根──そうですね。歴史と記憶は違うと思っています。記憶を求めて地道な発掘作業を行う。たとえて言うなら、ある事件の犯行現場に残されたいろいろな痕跡を多方向に調べ尽くすと、何かの瞬間に「ビンゴ!」という感じで犯人にたどり着く、確信的なコンセプトはそれと同じようにたどり着くものなのだと。最初はよくわからないけれども、わからないなりに何かあるような気がしてリサーチを続け、その研究と考察を通して、可能性を感じるものにたどり着くということです。

スタディの先に見えてくるもの

石上──そのプロセスのなかで、「これだ」という決定打はどこにあるんですか?

田根──決定打というよりも、最後は「これしかない!」という衝動でつくります。僕は石上さんにも、何か直感的に突き抜ける衝動みたいなものがあるのではないかと勝手に思っています。僕の場合はリサーチを蓄積するなかで出てくるのですが、石上さんの場合、「これだ」というものはどこから出てくるのでしょうか。膨大なスタディの結果ではないのではないか、と想像しているのですが。

石上──スタディはかなりしますし、途中でいろいろと変わります。クライアントから敷地環境や設計条件などを聞いているとイメージが湧いてきて、それに基づいてスタディをしていくのだけれど、その過程でいろいろなことを考え始めるんですね。これでつくってしまっていいのだろうか、とか。

田根──不安定な状態が最後まで続いていくという感じですか? 石上さんは最初から「こうしたい」というイメージがあって、そのイメージをなぞるようにつくる感じなのかなと思っていました。もちろん、それを実現するためのかたちや空間のスタディは何度もするでしょうけれども、やりたいことは最初から変わらないのではないかと。

石上──その意味で言えば、変わりますね。

田根──そうなんですね。だとすると「これだ」というものが見つかるときはどんな感じでしょうか。たとえば教会のプロジェクト《Chapel of Valley》[fig.6]はどうでしたか?

石上──途中まではぜんぜん違ったものでした。谷のイメージは、敷地が谷底ということで、最初からあったのですが。

- fig.6──《Chapel of Valley》(中国、2016-)[Photo: Giovanni Emilio Galanello]

田根──最終的な空間は、どのように出てくるのでしょう?

石上──だんだん抽象化されていくのかもしれません。コンセプトにしても空間のあり方にしても、最初はかなり具体的なイメージがあるんです。もちろん、谷だったら谷的な空間のプロポーションとか、谷らしい雰囲気といったイメージも最後まであるのですが、それを建築にしていくときに、どんどんその具体性を削いでいく。最初はコンセプトを実現するために具体的につくっていくのだけれど、そのうちにコンセプトよりも、より強い空間をつくる志向が固まってくる。それでだんだんと必要のないところが削られていく、という感じです。最終的に、「ここから先は削ったらだめだな」というところで止める。

田根──空間が強く見えてくるということですか?

石上──というよりは、空間はこうあるべきという漠然とした感覚です。

田根──イメージがどんどん変わっていくにしても、根本的な考えは変わらないのかと思っていたのですが、そういうわけでもないのですね。

石上──途中までは、クライアントが求めるイメージに強く支配されているんですよ。

田根──意外ですね。

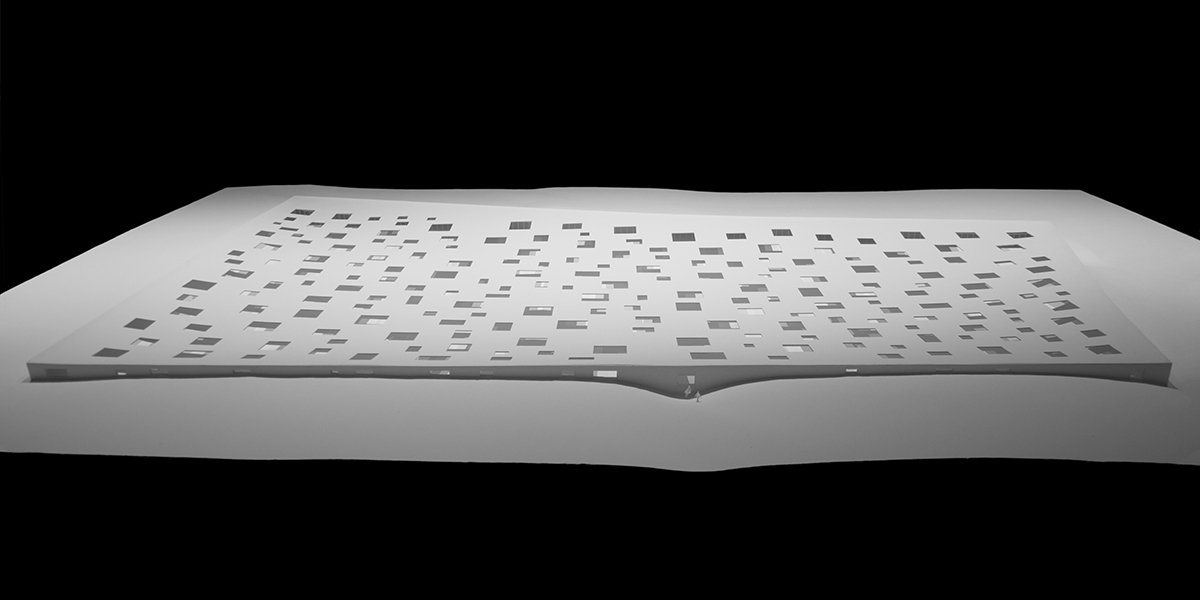

石上──《神奈川工科大学マルチパーパスプラザ》[fig.7]の大屋根も、最初は藤棚みたいなものを考えていましたが、湾曲した12ミリの巨大な1枚の鉄板にたくさんの開口が空いているという、いまの形態になりました。敷地はもともとテニスコートでしたが、隣の野球場からあまりにもたくさんのボールが飛んできて、怪我をする人もいたので、何年も使えない状態になっていたんです。そこで、危険なテニスコートに代わる大きな屋根のついた空間をつくってほしいと言われたのが、クライアントからの要望でした。

でも、スタディをしていくうちにいろいろ考え始めるわけです。最初は藤棚のイメージで屋根一面を植栽で覆う提案でしたが、大学の中で大きな植栽を維持していくことにどれだけの意味があるのだろうかとか、あれだけ大きい場所に、野球のボールから守るという要望以上の意味を与えようとするとき、パーゴラよりも屋根状のもののほうがいいのかもしれないとか。鉄板でつくる案も途中から同時に進めていくことになって、鉄板とメッシュの中間みたいなものも、わりと長い期間、試しました。ガラスを試していたときもありましたね。

- fig.7──《神奈川工科大学マルチパーパスプラザ》(2008-)[Courtesy of junya.ishigami+associates]

クライアントのイメージは、それが強ければ強いほど、設計の単純化や抽象化の過程でかたちに現れてくるので、仮にもともとの要望がなくなってしまったりすると、建築がどうやって成立するのかよくわからなくなるということが起こるんです。

田根──同感です。成立しないですよね。

石上──いまの話だと、隣の野球場がなくなったら建築の必要条件がなくなってしまいますが、そういうことは現実のなかで普通にありえるわけです。機能性やクライアントの要求は、設計のきっかけにはなるのだけれど、それだけで建築の存在意義を維持するのはむずかしい。だからスタディを重ねるなかでだんだんと冷静になっていき、最初につくった案を前提にしつつも、だいぶ変えていくことになる。

- 場所の記憶をリサーチする/スタディの先に見えてくるもの

- 時代を超える建築の価値/インパクトを与える

- 現代の都市開発をめぐって/環境との連続