第11回:建築の「時間デザイン」と「メンテナンス」という哲学

東京大学のキャンパスと時間デザイン

閑話休題、本稿のメインテーマである「時間デザイン」に話題を戻そう。「歴史的価値」を旗印として掲げずに、「愛着」を頼りに時間デザインを行ううえでは、何が重要で、何が必要なのだろうか?最近、東京大学の人文社会系研究科で行われた「東京大学の歴史資産:埋蔵文化財と文化資源」(担当:松田陽准教授、堀内秀樹准教授、成瀬晃司助教)というリレー講義で学内の歴史的建物について話をする機会をいただいた。まさにこの連載で考えていたことと重なり合うことも多く、個人的にもたいへん刺激的なひとときであった。

ちょうどいま、学内では耐震改修が真っ盛りである。この秋の学期(A1ターム)には、建築学科の製図室が特定天井の耐震改修と重なってしまい、授業期間内にもかかわらず製図室が使えないというとんでもない事態が発生したり、その後は修士論文や博士論文の仕上げの時期であるいままさに、建築学科の図書室が、同じく天井耐震化工事のために閉室になるという、これまた噴飯ものの事態が発生したりと、教育・研究の観点から見るとさんざんな状況となっているのだが、このこともまた、古い建物のメンテナンスを進めるうえで考えるべきさまざまな論点を浮かび上がらせてくれた。

工期と学事の調整で疲弊するなか、上記の講義準備のために、銀杏の葉が美しく色づいたキャンパス内で歴史的な校舎群のなかを散歩し、写真を撮ってまわることができたことは、控えめにいっても、海外の建築調査に行ったときのような楽しさだった。歴史的建築と豊かな植物たちがつくりだす「環境」という言葉が、改めてストンと腑に落ちたような気分にもなった[fig.5]。

-

- fig.5──東京大学、正門前の銀杏並木(筆者撮影)

そうしたキャンパス全体の「環境」というマクロな視点と対照的に、個人的にますます気になってきたのが、やはり歴史的建築におけるマテリアリティであった。研究室での仕事を終え、いつもの帰り道で見かける建物の装飾とマテリアルが、やけに美しく見えてくる[fig.6]。この魅力はいったいなんなのかを考えることが、この連載の目的だったと、改めて考えさせられたわけである。

-

- fig.6──東京大学の建物のディテールとマテリアリティ(筆者撮影)

なかでも近年整備の進んだ総合図書館前の広場に立つと、モノとしての建築が生み出す時間の積層が見事に視覚化された広場空間となっていることを再認識させられる。東大のキャンパスは、まさに「時間デザイン」の実験場である。鉄筋コンクリート造の建物が適切なメンテナンスとリノベーションを重ねることによって、100年を超える長期の時間を生き続け、なおかつ最先端の研究と教育の場として使い続けられる、先駆的な事例となっていくことだろう[figs.7-9]。

-

-

-

- figs.7-9──東京大学総合図書館前の広場から見る(筆者撮影)

内田祥三とスポリア

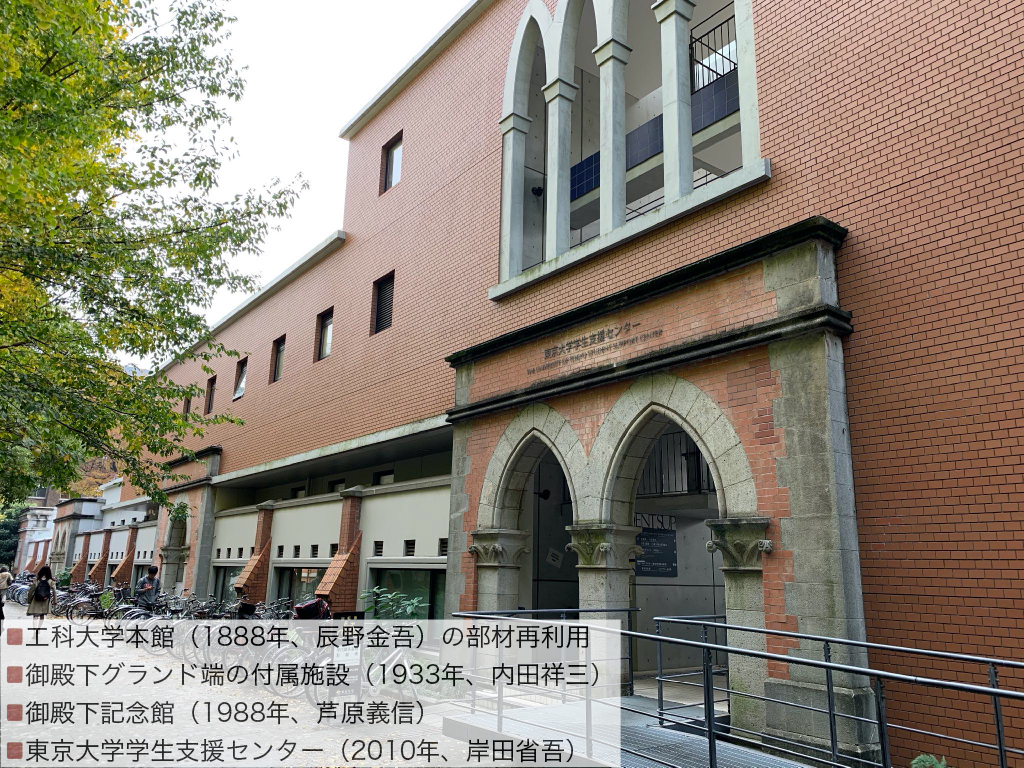

そんななか、ひときわ気になった建物がある。御殿下グラウンドと呼ばれる本郷キャンパス内の運動場の北側で、《御殿下記念館》(芦原義信、1988)、《東京大学学生支援センター》(岸田省吾、2010)[fig.10]からなる複合建築である。この建物は、もともとは1933年に内田祥三によって整備されたグラウンド北側の擁壁および付属施設として建てられたものだったから、今日まで86年にわたって、建築家たちのリノベーションによって変容を遂げながら、使い続けられてきた重要な建築である。

-

- fig.10──《東京大学学生支援センター》(筆者撮影)

-

- fig.11──『東京帝国大学営繕工事記録写真帳』より、〈東京帝国大学運動場擁壁及物置場其他新営工事〉(1932年7月31日)(東京大学総合研究博物館所蔵)

この建物をいっそう興味深いものにしているのは、もとになった建物が1933年に建てられたとき、じつは内田がスポリア(部材再利用)の手法を用いていたという事実である。

内田が整備したグラウンド北側の壁面には間隔を置いて尖頭アーチのモチーフが並んでいる[fig.11]。2連アーチと1連のアーチが交互に並び、北東の角にはエントランスとして3連のアーチが設置された。これらのアーチは、関東大震災で被災し、取り壊された《旧工科大学本館》(1919年に《工学部本館》に改称、辰野金吾設計、1888)の部材が再利用されたものと考えられている★4。

-

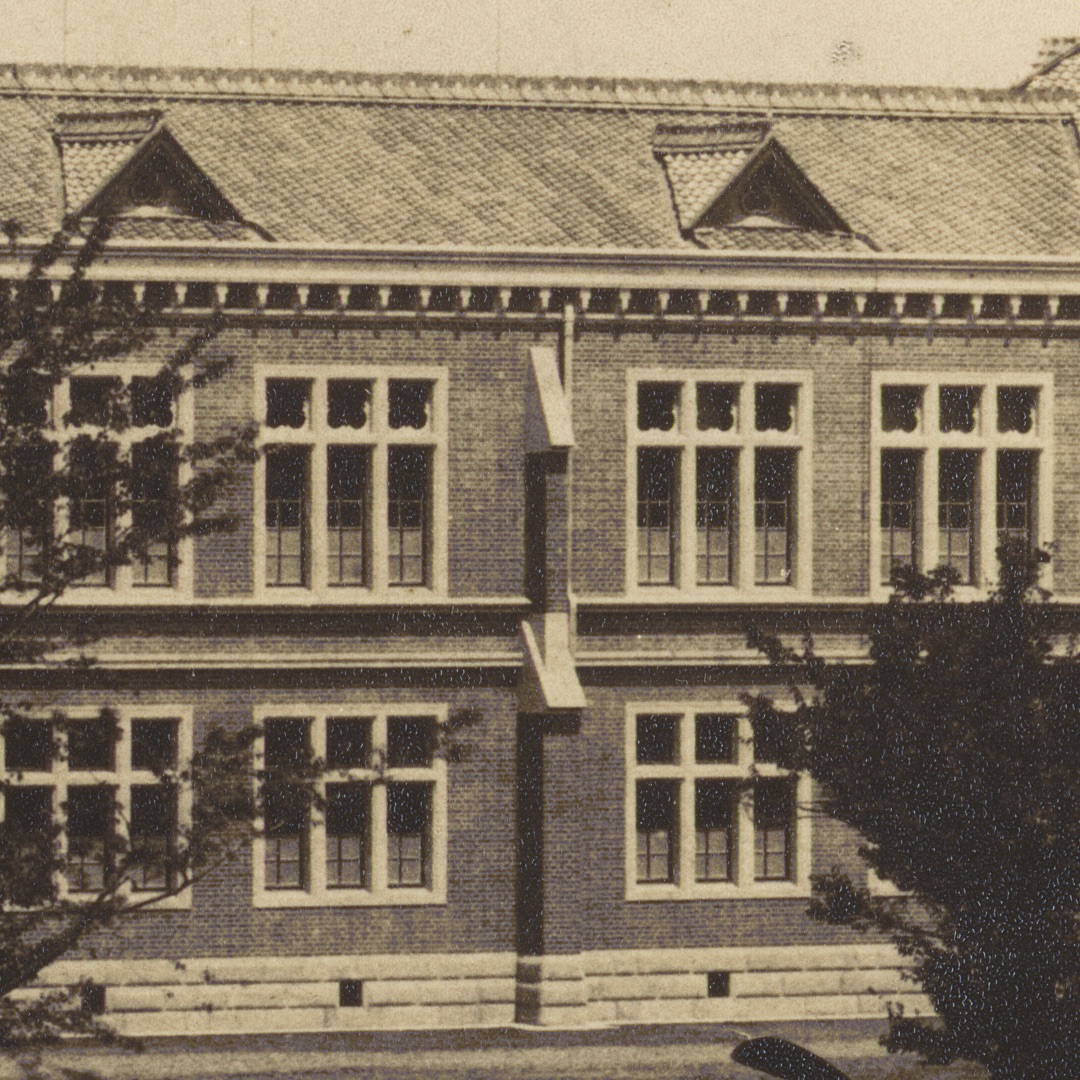

- fig.12──《工科大学本館》(東京大学工学系研究科建築学専攻所蔵)

ただし、有名な《工科大学本館》のファサード写真を見ると、正面入口に用いられているのは、両サイドより中央が大きい3連の半円アーチであり、《御殿下記念館》で用いられている同サイズのアーチが並ぶゴシック風尖頭アーチとは異なる[fig.12]。いったいこのアーチはどこから来たのだろうと、もう少し調べてみると、どうやら正面入口を抜けて中庭側に出たところに、このゴシック風の3連アーチがあったことがわかる[fig.13]。写真は、関東大震災直後に撮影された震災被害状況調査写真で、破風の部分の煉瓦壁が崩落してしまい、足下にも瓦礫が散乱しているが、震災によって建物全体が崩壊してしまったわけではなかったらしい。

-

- fig.13──『震災被害状況記録写真帳』より(東京大学総合研究博物館所蔵)

-

- fig.14──《御殿下記念館》北東側エントランス(筆者撮影)

この震災記録写真と現在の建物を見比べてみると、アーチばかりでなく、隅部の切石のデザインもよく似ている[fig.14]。その一方でプロポーションとしては、《御殿下記念館》のアーチのほうが背が低いように見えることから、柱を構成する石材の個数が減じられているのかもしれない。また、《工科大学本館》の軒蛇腹を構成している石材も再利用されている。全体としてはもともとの垂直性の強いデザインをつくりだしていたエレメントを上手に再利用して、この小さな門に再構成されたことがよくわかる。

またこの同じ建物の両脇の壁面では、装飾的な十字窓が設けられているが、これもスポリアのようである[fig.15]。窓のプロポーションは工科大学本館の1階の窓と同一に見えるが、上部の小さい正方形部分に嵌め込まれた花弁型の飾り枠は、2階の窓で用いられていたもののようだ[fig.16]。プロポーション的にちょうど良かった1階の窓と装飾的な2階の飾り枠を組み合わせて使用したということなのだろう。

-

- fig.15──《御殿下記念館》北東側エントランス側面(筆者撮影)

-

- fig.16──《工科大学本館》より部分(東京大学工学系研究科建築学専攻所蔵)

内田祥三は、なぜここでスポリアの手法を用いたのだろうか? 内田は明治末期に東京帝国大学で学び、1911(明治44)年に同大学の講師に着任した。その頃のキャンパス内には、ジョサイア・コンドルが設計した法文科大学の校舎(1884)、文部省技師の山口半六、久留正道が設計した理科大学の校舎(1888)、同じく山口、久留が設計した図書館★5、辰野金吾が設計した工科大学の校舎(1888)などの煉瓦造の主要な建物が建ち並んでいた。

明治期のキャンパスで学び、そこで教職に就いた内田は、1916年に助教授に就任、1919年になると、このキャンパス内で新たな校舎の設計を任されるようになる。彼が設計し、建設の進められていた工学部2号館(1922年6月着工)と大講堂(安田講堂、同年12月着工)は、その完成を待たずに関東大震災(1923年9月)に遭うことになる。しかし煉瓦造の明治期の建物が大きな被害を受けたことと対照的に、内田が設計し、竣工間近だったこれらの鉄筋コンクリートの建物には大きな被害がなく、その結果、震災後の本郷キャンパスの復興のために内田が腕をふるっていくことになったことは、よく知られている。

内田は、彼自身が学び、そこで教鞭をとっていた《工科大学本館》(1919年からは《工学部本館》)の被災をどのように感じていただろうか? 偉大なる実務家であり、建築構造の専門家としての内田像からは、巨大地震に負けない強い構造物をつくると考えた、というふうに想像されるかもしれない。実際、完成した現在の工学部1号館(1935年竣工)は、「地震があったら建物のなかに入れ」といわれるほど、頑強な建築物となった★6。

しかし《御殿下記念館》のスポリアからは、合理主義一辺倒ではない、内田祥三の感傷的な側面が見えてこないだろうか? 旧工科大学校の校舎は、彼自身が設計した新しい工学部1号館の建設のため、1929年の春までに取り壊された。同年6月には旧建物の「レンガ屑取片付ケ」の様子が撮影されている。キャンパス内のあちこちで、使用不能となった古い煉瓦造の建物が取り壊され、同じ敷地で新たな校舎が建設されているさなかに、内田は、彼にとって思い出深い旧校舎の一部を、ていねいに解体し、どこかに保管しておいたのだろう。単純に御殿下グラウンドとの距離を考えれば、同じく震災後に取り壊された建物として、すぐ近くには旧理科大学本館の建物もあった。一方の工科大学の敷地から御殿下グラウンドまでは、少し距離がある。その距離と、数年の時間差を超えて、こうしてスポリアが行われたことには、合理精神では説明できない感傷的ななにかがあったように思われるのだ。

ここでは、内田は建築家であると同時に、建物の使用者でもあった。だからこそ、使用者としての彼の個人的な「愛着」を、建築家としての彼が、このようなかたちで表現することができたのではないだろうか。

スポリアから様式へ

そんなことを思いながら、彼が再利用したゴシック風アーチの柱頭彫刻を見ていて、面白いことに気がついた。以下は、この柱頭を見ながら筆者の脳裏を掠めた、いわば思いつきにすぎないということを、はじめにお断りしておこう。

この柱頭は、旧工科大学の校舎で使われていたものだから、辰野金吾がデザインしたものということになる。筆者自身の、ゴシック建築研究の専門家というこだわりから感想を述べれば、柱頭のデザインは少々鈍重な印象で、あまり上手とはいいがたいところである。ただ、そのディテールはゴシック的な特徴をたしかに表現している。柱の隅では葉飾りがくるっと巻き上がっていて、いわゆるクロケット装飾となっているし、写真右上に見えている葉飾りは、これまたゴシック彫刻でしばしば見られるオークの葉のモチーフであろう[fig.17]。

西洋の柱頭彫刻の伝統では、古代ギリシアやローマまで遡って地中海世界でよく見られるアカンサスの葉飾りが有名である。ところが北方で誕生したゴシック建築では、古代の建築を参照してアカンサス的なモチーフが使われることも多いものの、しばしば北方世界で馴染みの深いオークの葉のモチーフも使われた。オークの葉も、アカンサスの葉と同じで、葉に深い切れ込みを持つという特徴を持つ。アカンサスは全体的に形状が直線的でギザギザした印象になるのに対して、オークの葉は少し曲線的で丸みを帯びた印象となるのだが、どちらも彫刻にすると華やかな印象となるため、彫刻家たちに好んで使われたのだろう。

-

- fig.17──《御殿下記念館》エントランスの柱頭彫刻

-

- fig.18──《サン=ドニ旧大修道院》(フランス)の柱頭彫刻(ともに筆者撮影)

しかし、筆者の目を悩ませたのは、2つのクロケットの葉飾りのあいだに小さく顔を出した5弁の葉飾りであった。まるで子どものお絵描きのような、この葉飾りはなんだろう? 葉の形状としては、これもまたオークの若葉なのであろう。ただ、そもそもゴシック建築では円柱を用いるのが普通であり、角柱は使わないので、クロケットの柱頭彫刻は円形の柱頭まわりに立体的に配されることが多い[fig.18]。ここではそれを角柱と組み合わせてしまったために、コーナーを飾るクロケット装飾のあいだを、平面的に埋めざるをえず、こうした少々バランスの悪いデザインになってしまったのではないかと思われる。

さて、内田祥三はこの辰野金吾作によるゴシック・モチーフの部材を、スポリアの手法を用いて再利用した。工科大学本館の取り壊し現場からていねいに取り出し、御殿下グラウンドで再利用するまでのあいだ、彼はこの部材を見ながら何を考えていたのだろう? 震災の2カ月前に、東京帝国大学の営繕課長兼任を命じられていた彼は、震災復興のキャンパス計画を手掛けていくことになる。このとき彼は、後に「内田ゴシック」と呼ばれることになる、ある程度統一されたデザインで建物群を設計していった。その特徴としてはしばしばスクラッチ・タイルが挙げられるが、スクラッチ・タイルはむろん、ゴシック建築とはなんら関係がない。内田ゴシックをゴシックたらしめているのは、やはり尖頭アーチとクロケット飾りなのである。そして、そのモチーフは、明治期の煉瓦造のキャンパスからもたらされたものだったわけだ。彼は、スポリアによって実体あるモノとしてのゴシックを継承し、同時にそれをデザインとして再生産していったのではなかっただろうか。

震災前に彼が手掛けた《工学部2号館》や、彼が岸田日出刀とともにデザインした《大講堂》(安田講堂)には、尖頭アーチのモチーフは見られるものの、それは柱と柱頭を有さないアーチの曲線だけからなるデザインだった。それは表現主義と呼ばれる、当時最先端のモダン・デザインの試みだったはずである。それにもかかわらず、内田が震災復興のキャンパスのなかで、アナクロニズムともいわれかねないゴシック・リバイバルを選択したことは、大震災というカタストロフィを越えて、明治以来の大学キャンパスの歴史と記憶を継承しようとした、時間デザインの試みではなかったかと思うのだ。彼はそれをスポリアによる「モノの継承」と、(少々時代遅れの)歴史主義的な手法による「カタチの継承」の両面から成し遂げたのである。

内田がキャンパス内で手掛けた、ゴシック風のクロケット装飾を持つ柱頭彫刻を見ると、そこには先ほどの辰野デザインの柱頭との違いを見出すことができる。大きな違いは、辰野が小さな5弁の葉飾りを配した中央部である。内田の柱頭彫刻の中央部分は、西洋では馴染みのない不思議なデザインで、ただし非常にバランスよくまとめられている[fig.19]。

-

- fig.19──東京大学 工学部1号館の柱頭彫刻(筆者撮影)

確証はないが、これは銀杏の葉ではないだろうか? 写実的な表現ではないので、異論もあるかもしれない。だが、ゴシックの柱頭彫刻が、アカンサスやオークの葉のような植物モチーフで飾られる伝統があったことを鑑みれば、銀杏の葉というのはありえない仮説ではない。

銀杏は、東大にとって象徴的な樹木である。1905(明治38)年には、当時の総長が正門前に銀杏の苗木を植え、それが現在の正門と安田講堂を結ぶ銀杏並木となっている★7。また内田自身、旧工科大学本館の中庭に植えられていた銀杏の樹を、建て替えの際に移植し、それが現在の工学部一号館前の大銀杏となっていることは有名な話である。

内田は、明治期のキャンパスの記憶をゴシック・デザインのディテールで継承し、そこに東大のローカリティを一味加えたのだろう。20世紀後半の建築界で流行することになるコンテクスチュアリズムを、早くも内田は、震災復興の時間デザインのなかで、実践していたのである。

文化財と時間デザイン

最後にもう一度、ノートル=ダム大聖堂の問題を考えて、本稿を閉じることにしたい。関東大震災という決定的な危機を乗り越え、内田祥三がいかにして建築の継承を試みてきたかを見た後で、ヴィオレ=ル=デュクがデザインしたノートル=ダム大聖堂の尖塔という、時間デザインの試みを再考してみよう。

パリのノートル=ダム大聖堂は12世紀から13世紀にかけて建設が進められた。1245年頃にはいったん全体が完成したが、その後、完成したばかりの大聖堂のさらなる大改築が進められる。このとき、それまでは存在しなかった交差廊が建設され、交差部の屋根の上に木造の尖塔が取り付けられた。ノートル=ダム大聖堂で行われた最大級の改築工事はこの時のものだっただろうが、その後の歴史のなかでも、この建築は繰り返す改築工事によって、少しずつ姿を変えていった。

それはまさに、ヴィオレ=ル=デュクが次のように説明した通りである。

とくに中世においては、建物が一気に建設される事はほとんどなかったし、仮にあったとしても、増築や改築、部分の変更など、著しい改変を被らなかった建物は、ほとんどなかった。

──ヴィオレ=ル=デュク『中世建築事典』「修復」の項目より★8

13世紀後半の改築の際に取り付けられたノートル=ダム大聖堂の尖塔そのものも、この時間変化の影響を受けている。塔の設置から400年以上が経過した18世紀の終わり頃、尖塔は少し傾きはじめていたらしい。正確なことはよくわからないのだが、結局この木造の尖塔は1792年に、容赦なく切り落とされてしまったのだった。

ヴィオレ=ル=デュクが、盟友ジャン=バティスト・ラシュスとの協働によって、ノートル=ダム大聖堂の修復計画を提出したのは1843年のことである。すでに尖塔が切り落とされてから50年が経過しており、ノートル=ダムの屋根の上に古い尖塔が立っていたという事実すらも、人々の記憶から消えかかっていた。そんななかで2人は、古い絵画に描かれた尖塔の姿を手がかりに、この尖塔の復元プランを提案する。それは、絵に描かれた塔のデザインによく似たものであったが、「似ている」以上のものではなかった、という点は強調しておかなければなるまい。

修復工事は1845年からはじまるが、大聖堂全体のていねいな修復作業が進む最中、1857年にラシュスが死没する。するとヴィオレ=ル=デュクは、ラシュスとの協働によって最初に提案した尖塔とは異なるデザインの尖塔を新たに提案し、結局、この新たなデザインによって尖塔の再建が行われた。ヴィオレ=ル=デュクによるこのようなスタンドプレーは、後世の人々に彼を攻撃させるに十分な理由のひとつである。そして、本稿の冒頭でも説明した彫像デザインの問題など、彼には攻撃されるに足る理由が、ほかにもいろいろとあったわけだ。

ラシュスとヴィオレ=ル=デュクが参考にしたといわれる絵画資料に照らせば、それに近いのは明らかに、彼らが最初に提案したデザインである。唯一の歴史資料であるその絵が、どの程度正確なものなのかはわからない。それでもなお、そこに歴史的な証拠といえるものがある以上、その絵に近い修復案を選ぶことが、文化財修理の原則であろう。

だが、もしこれを文化財の仕事ではなく、建築の時間デザインと捉えたらどうだろう? ヴィオレ=ル=デュクがデザインした尖塔はたしかに素晴らしいものだった。マテリアルとテクトニクスの観点に照らしても、もともとの尖塔は、ゴシック大聖堂の交差部の屋根の上に聳え立つ木造の尖塔として、きわめて貴重な作例であった。彼はそのことを強く認識しており、木造小屋組のなかに残された尖塔基部の構造を調査したうえで、当時最先端の技術とデザインとしてもてはやされ、各地で試みられていたような鉄の尖塔ではなく、木造に拘泥したデザインがなされた。もともとの尖塔がそうであったように、彼がデザインした新しい尖塔もまた、大聖堂の木造小屋組と接続されたのだった。

-

- fig.20──ノートル=ダム大聖堂、火災前の尖塔と屋根(筆者撮影)

そのデザインは、おそらく50年前までそこに立っていた古い尖塔とは異なるものだっただろう。それはつまり、当時の歴史主義的な設計手法に基づいた、新築デザインと呼ぶべきものである。19世紀にしばしば行われた、歴史主義的なデザインによる歴史的建造物の修復は、フランスのヴィオレ=ル=デュクばかりでなく、イギリスのジョージ・ギルバート・スコットによっても多用されたもので、それらの創造的な修復は、文化財の理念と制度が整えられるとともに強く否定されるようになったものだった。

ノートル=ダム大聖堂は「パリのセーヌ河岸」として世界遺産に登録された範囲の内側でもっとも貴重なモニュメントのひとつである。その意味で、筆者自身、この建物の修復については文化財の枠組みで考えることを優先すべきだろうと思う。だが、これからはじまるノートル=ダム大聖堂の修復は、ただ文化財の原則を当てはめればすべてが解決する、というように単純にはいかないだろう。それは何より、これまで文化財の原則に照らして「誤った修復だった」という烙印を押されてきたヴィオレ=ル=デュクの修復そのものが、160年という時を経て歴史化してしまったという事実による。

とるべき選択肢は2つである。ヴィオレ=ル=デュクがデザインした通りに再建するのか、現代の技術とデザインを用いた新しい尖塔にするのか、そのいずれかだ。それはまさに、エドゥアール・フィリップ首相が提示したオプションであった。

これを機に、中世の「オリジナル」に戻せばよいではないかと主張する人もいるかもしれない。だがその「オリジナル・デザイン」とは、ただ単に、ラシュスとヴィオレ=ル=デュクが最初に提案したデザインにすぎないだろう。現代の研究により、さらに正確な復元が可能だなどと主張することは、まったくの欺瞞である。彼ら2人が用いた以上の史料はないし、屋根裏の痕跡もヴィオレ=ル=デュクの尖塔が建てられたときに改変されたうえに、すっかり焼けてしまった。結局のところ、私たちはヴィオレ=ル=デュクを乗り越えることはできないのだ。

焼けてしまったヴィオレ=ル=デュクの尖塔については、ベルギー出身の美術史家、故アンドリュー・タロンによって計測された詳細な3Dデータがあるらしい。その意味では、火災の直前の姿への復元ならば、かなり詳細に実施することができるだろう。パリの市民たちのなかにも、過激なデザインに置き換えるよりも、見慣れた尖塔に戻すことを望む声が多いらしい。やはりもとの塔に戻すという可能性は高そうだ。だがその際には、ヴィオレ=ル=デュクのデザインをどのように再評価しうるのか、小手先の議論ではなく、本質的な議論として考える必要があるだろう。

現代の国際的な文化財のルールの根幹をなすのは、1964年にICOMOSによって定められた「ヴェニス憲章」である。この憲章の第9条から第13条が、記念建造物の「修復」についてのルールを定めている★9。

第9条と第11条の以下の部分は、ヴィオレ=ル=デュクの修復手法が、「誤った修復」としてこれまで批判されてきた際に、論拠とされてきた箇所である。彼自信は丹念な歴史調査を行ったが、資料が示す「歴史的事実」とは異なる、創造的かつ想像的な修復を遂行した。ノートル=ダム大聖堂で彼が行った修復に、「様式統一的」の批判は当てはまらないように思うのだが、彼のデザインを歴史主義的な創造行為だったと捉えれば、ある様式観を当てはめたデザインという点で「様式統一的」と呼びうるものだったのかもしれない。

修復の目的は、記念建造物の美的価値と歴史的価値を保存し、明示することにあり、オリジナルな材料と確実な資料を尊重することに基づく。推測による修復を行ってはならない。

──「ヴェニス憲章」第9条より

ある記念建造物に寄与したすべての時代の正当な貢献を尊重すべきである。様式の統一は修復の目的ではないからである。

──「ヴェニス憲章」第11条より

一方で、インターネット上に咲き乱れた徒花とも呼べそうな、現代の建築家たちの煌びやかな尖塔のデザイン案は、じつはヴェニス憲章の下記のルールに照らすと、文化財修復のルールに基づいた「正しい提案」といえるかもしれない。

推測による修復に際してどうしても必要な付加工事は、建築的構成から区別できるようにし、その部材に現代の後補を示すマークを記しておかなければならない。

──「ヴェニス憲章」第9条より

欠損部分の補修は、それが全体と調和して一体となるように行わなければならないが、同時に、オリジナルな部分と区別できるようにしなければならない。これは、修復が芸術的あるいは歴史的証跡を誤り伝えることのないようにするためである。

──「ヴェニス憲章」第12条より

現代の建築家たちの提案には、金属とガラスが多用されたハイテク的、未来的なデザインが多い。それらはたしかに「建築的構成から区別」され、「オリジナルな部分と区別」されている。それらは間違いなく、現代の後補を示すデザインであり、歴史的証跡を誤って伝えることはないだろう。「それが全体と調和して一体となるように」デザインされているかどうかについては、反論があるかもしれない。だが、そもそもこの条文が示すものが曖昧である。デザインした建築家は当然「全体と調和している」と主張するだろうし、かつてのノートル=ダム大聖堂を愛する立場からすれば「調和していない」と否定することも可能だ。それは、論理的な解決に帰着する条項ではない。

一方で、厳密にいえば、今回の火災で焼失した身廊全体の屋根については、確実な資料に基づいて、推測をまじえずに修復することが可能である。問題となるのは屋根ではなく尖塔なのだ。フランス首相が「国際コンペ」を口走ってしまった際にも、じつは「屋根」を問題にしていたのではなく、「尖塔」だけを問題にしていた。その意味で、屋根全体をまったく別のデザインに置き換える提案は、文化財的にはアウトと判断しうる。

だが尖塔についてはどうだろうか? ヴィオレ=ル=デュクの手法が「間違っていた」と断定するならば、どのような代案が提示されうるだろう? 13世紀の「オリジナル」の尖塔は「推測」に基づかなければ修復できない。それならば、屋根は火災直前の姿に復元し、尖塔はキラキラと光り輝くガラスの塔にするという提案こそが、ヴェニス憲章が示す「正しい」修復なのだろうか?

時間デザインにおける「歴史主義」「ポストモダニズム」が持つ可能性

さんざん煽るようなことをいっておいて恐縮だが、筆者自身、歴史的建築の修復やリノベーションにおいて何が正解なのか、答えを有していない。ただひとつ感じているのは、「モラル」や「正しさ」で建築を論じることの虚しさである。近代の建築論は、デーヴィド・ジョン・ワトキンが『モラリティと建築』(榎本弘之訳、SD選書、1981/原著=1977)で批判したとおり、モラルに基づく「真正さ」や「普遍性」に基づく建築を求めてきた。それは歴史的建築の修復においても、新築における装飾と構造の問題においても、まったく同様だった。

だが「モラル」を高らかに主張し、倫理を判断の規範とすることは、精神や行動を萎縮させるばかりである。それは行き過ぎた行為を規制することには役立ったとしても、クリエイティブなものづくりとは正反対の結果をもたらすのではないだろうか?

近代の「モラル」は歴史主義を単なる書割りと批判し、モダニズムを生み出した。次に、モダニズムの「モラル」に息苦しさを感じ、20世紀後半に花開いたポストモダニズムはひとつの時代をつくりだしたが、すぐに「モラル」の観点から完膚なきまでに叩きのめされてしまった。とくに日本の建築界では、いまなおポストモダニズムを再評価することは難しいように感じられる。

だが「時間デザイン」の観点において、歴史主義やポストモダニズムが有している可能性は、改めて真剣な検討に値するのではないだろうか。

1998年に発表された岡部明子『ユーロアーキテクツ』において、当時ますます増えはじめていた建築家による歴史的建築のリノベーションについて、岡部は次のように述べ、ポストモダン的なリノベーションよりも、ハイテク的なリノベーションに可能性を見出していた。

ポストモダンは歴史建造物との同化を試みたわけだ。その逆で、対比を意識したのがハイテク建築だったことは、7章「軽さ思考の裏に歴史都市の重み」でとりあげたとおりだ。現段階では、同化より対比を意識したほうが、まだ歴史都市との共存への道が開けそうな手応えだ(だからといって、ポストモダンを全面否定すべきではないが)。 ──岡部明子「何をつくるかより何を壊すか」(『ユーロアーキテクツ』)★10

しかしそれから20年にわたる観察と自身の実践を経た2017年、岡部は「新旧対比は減衰する」と宣言した。そして、30年前のバルセロナで「新旧〈対比〉の妙で話題となっていた建築をいま再び訪れても、その魅力は持続していない」と、その心情を吐露している★11。

20世紀の終わりに、ヨーロッパにおける時間デザインの興隆をつぶさに観察し、「〈同化〉より〈対比〉に既存建築物の再利用の可能性を感じ」ていた岡部は、20年の歳月を経て、次のように〈対比〉のデザインの限界を指摘したのだった。

要するに、新旧の〈対比〉に再利用の創造性を見出そうとすれば、旧は時間を味方につけてその魅力を増す一方、新にとって時間は敵だ★12。

ヴェニス憲章起案の中心人物であったレイモン・ロメールに、ルーヴァン・カトリック大学で直接学んだ田原幸夫は、歴史的建築の再生デザインについて本場ヨーロッパで学び、日本国内でも数々の近代建築の再生に成功した、この分野のまさに第一人者である。田原はその著書『建築の保存デザイン──豊かに使い続けるための理念と実践』(学芸出版社、2003)のなかで、主要なデザイン手法として「対比と同化」を取り上げ、いずれも重要な選択肢として説明した★13。また2019年春、第13回出版甲子園グランプリ企画として刊行された常松祐介『古いのに新しい! リノベーション名建築の旅』(講談社、2019)でも、第1章で「対比」の作品例が、第2章で「同化」の作品例が取り上げられている。

だが、彼らが説明した「同化」のデザインとは、はたしていかなるものだろうか? 二項対立的に提示された両者は、じつは対比を殊更に強調するか、対比をあまり強調しないかという、程度の違いにすぎないように思われる。ヴェニス憲章で謳われた「全体と調和して一体となる」デザインは、いずれのケースでも実現されるのだとすれば、「同化」のデザインを定義することは難しい。

だが、1990年代の岡部が、当時の用語を用いて「対比と同化」を「ハイテクとポストモダニズム」と言い換えたことは、私たちに議論の糸口を提示してくれる。対比(≒ハイテク)のデザインは、点の建築史の瞬間的なデザインになりがちだ。それは刺激的な時間デザインではあるものの、その後の長い時間のなかでは、否応なく当初の魅力を減じてしまう。それに対して、同化とポストモダニズムがニアリーイコールなのだとすれば、私たちは、時間デザインの分野でこそ、20世紀のポストモダニズムや、19世紀の歴史主義を再評価する必要がある。

文化財のルールの下では、「修復が芸術的あるいは歴史的証跡を誤り伝えること」がもっとも厭われる。それゆえに、19世紀の歴主義的なクリエイティブな修復は全否定されることになった。文化財という傘の下で守られるものについては、ひとまずそれでよしとしよう。だが「時間デザイン」という観点に基づいて建物を長く使い続けるうえでは、ポストモダニズムや歴史主義のデザイン手法に、私たちが見落としていた可能性が潜んでいるように思うのだ。

内田祥三の銀杏の葉を用いたゴシック様式は、ポストモダニズム的歴史主義と呼びうるようなものだった。内田祥三のデザインは、東大のキャンパスのなかで、あと数年もすれば100周年を迎えることになる。安田講堂(1925年竣工)も、総合図書館(1928年竣工)も、近年大規模な修復作業を終えたばかりで、これからまた50年、100年と使い続けていくことになるだろう。東京大学は内田デザインを、長く継承していくべき時間デザインと認めたわけだ。

一方、今後パリ大聖堂にて、もしもヴィオレ=ル=デュクの尖塔が復元されるとすれば、私たちはなぜそれが素晴らしいのか、説明する言葉を持たなければならない。それはたしかに文化財的な意味では「正しい」復元ではなかった。だが「時間デザイン」としては、間違いなく優れたデザインだったはずなのだ。

ヴィオレ=ル=デュクがノートル=ダム大聖堂の修復にとりかかっていたのとちょうど同じ頃、パリの街のなかでは、セーヌ県知事オスマンが大規模な都市改造にとりかかっていた。岡部が指摘したように★14、オスマンが開発した大通りに面した建物群が、モダニズムではなく歴史主義のデザインだったことは、時間デザインの観点から考えると、きわめて重要なことだった。すなわちそれは、歴史的都市そのもののリノベーションにおける〈同化〉のデザインだったわけである。オスマン大通りがモダニズムではなく、歴史主義のファサードで埋め尽くされているのは、歴史の偶然に過ぎない。だが、もしもオスマンがモダニズムの時代に登場していたならば、いまのパリは存在しなかっただろう。

オスマンには、歴史的都市環境の破壊と開発のイメージがつきまとうが、それすらも「時間デザイン」の観点からすれば、別の側面が見えてくるわけである。彼の都市開発は、歴史的な都市に現代的なスケールを与える、ドラスティックな大改造であった。しかし彼の歴史主義的なデザインによって、大通りのファサードと既存の町並みのファサードとの同化が実現した。そればかりか彼は、大通りに面して開発された新築の建物の裏手では、既存の都市組織とのていねいな接続をも試みていたのだ★15。

何が正しく、何が間違っているのか? 建築を◯と×とで語ることは、建築の可能性を狭めるばかりである。人々の価値観は、時代の変化とともに根底から変化しうる。そのたびに建築に「正しさ」を求めても、建築文化が成熟することはけっしてないのだ。

文化財的な議論のなかで、誰もが否定し、揶揄し、嘲笑してきた、ヴィオレ=ル=デュクの似姿である聖トマス像。たとえ彼がデザインした尖塔のデザインは美しいと認めたとしても、この彫像ばかりは認めることはできない、モラル溢れる人ならば、そういうだろう。

じつはこの彫像は、火災で焼けることなく、無事に保管されている。そもそもの火災の原因となったのは、屋根の上で実施されていた修復現場の失火だったのではないかともいわれている(本当の火元は明らかにされていない)。この修復工事のなかで、火災の数日前、尖塔下部の彫像はすべて取り外され、クレーンを使って下ろされていたのだ。

尖塔は失われた。しかし、かの悪名高き聖トマス像は生き残っている。ノートルダム大聖堂が再生されたとき、この彫像はスポリアとして再利用されるのだろうか? 私たちはいま、ヴィオレ=ル=デュクから決断を迫られているのだ。

-

- fig.21──尖塔から下ろされた12使徒の彫像。男性が手にしているのは、ヴィオレ=ル=デュクの顔をした聖トマス像の首。(引用出典=Beaux Arts, Hors-série, Avril 2019)

註

★1──Carrie Whiteny PhD., "7 Dazzling Details About the Louvre Pyramid", How Stuff Works?, Aug 20 2019

★2──中村健太郎「『消費者』から『所有者』へ──なぜいま『修理する権利』が重要なのか」『note』2019年9月17日

★3──アロイス・リーグル『現代の記念物崇拝──その特質と起源』(尾関幸訳、中央公論美術出版、2007)36頁

★4──木下直之+岸田省吾+大場秀章『東京大学 本郷キャンパス案内』(東京大学出版会、2005)136頁

★5──東京大学キャンパス計画室編『東京大学本郷キャンパス 140年の歴史をたどる』(東京大学出版会、2018)60頁

★6──同書、116頁

★7──木下直之+岸田省吾+大場秀章『東京大学 本郷キャンパス案内』72頁、東京大学キャンパス計画室編『東京大学本郷キャンパス 140年の歴史をたどる』86頁

★8──Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, p.23

★9──ヴェニス憲章の全文は、日本イコモス国内委員会のHPに掲載されている以下を参照。http://www.japan-icomos.org/charters/venice.pdf

★10──岡部明子『ユーロアーキテクツ』(学芸出版社、1998)237頁

★11──岡部明子「時が建築を成す」(「10+1 website」2017年6月号、LIXIL出版)

★12──岡部明子、前掲書

★13──田原幸夫『建築の保存デザイン──豊かに使い続けるための理念と実践』(学芸出版社、2003)69-74頁

★14──岡部明子『ユーロアーキテクツ』230-236頁

★15──Françoise Choay, Vincent Sainte Marie Gauthier, Hausmann, conservateur de Paris, Actes Sud, 2013.

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- パリ、ノートル=ダム大聖堂の屋根火災/ヴィオレ=ル=デュク批判というモラリティ/歴史的建築リノベーションにおける「対比」のデザイン

- ルーヴル・ピラミッドとガラス拭き/メンテナンスという哲学/メンテナンスを産業化する/歴史的価値とはなにか?

- 東京大学のキャンパスと時間デザイン/内田祥三とスポリア/スポリアから様式へ/文化財と時間デザイン/時間デザインにおける「歴史主義」「ポストモダニズム」が持つ可能性