建築の新しい位置づけ

刊行記念対談:『仲俊治|2つの循環』

刊行記念対談:『仲俊治|2つの循環』

2つの循環──SocialとEcologicalの重なり

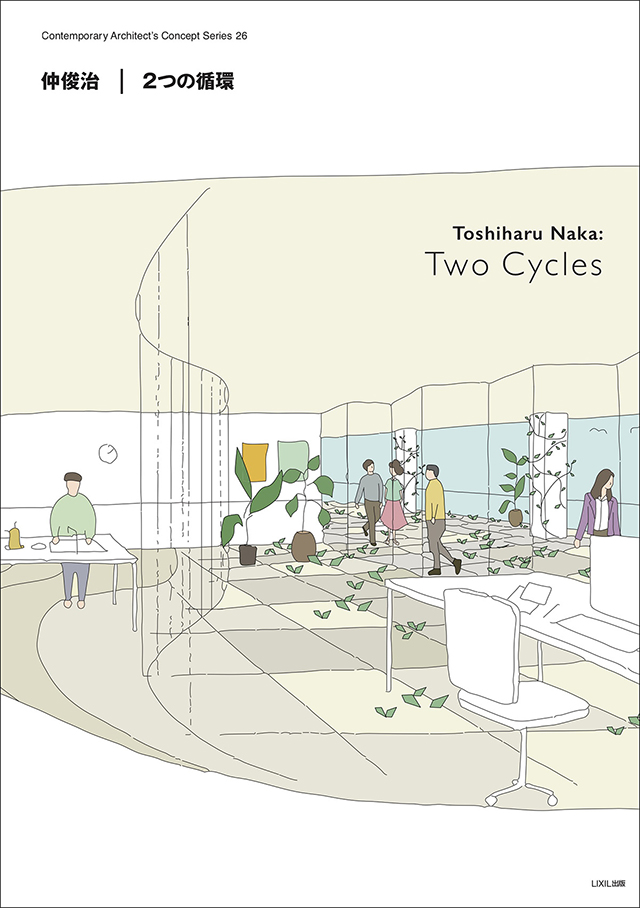

- 『仲俊治|2つの循環』

司会──LIXIL出版の長島と申します。今日は『仲俊治|2つの循環』(現代建築家コンセプト・シリーズ 26、LIXIL出版、2019)の刊行を記念し、建築家の能作文徳さんを招いて、仲さんと対談をしていただきます。まず仲さんから、新刊のご紹介をお願いします。

仲俊治──今日は大勢の方々にお集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。新著『2つの循環』についてお話しする前に、山本理顕さんたちとの共著となった『地域社会圏主義』(LIXIL出版、2012[増補改訂版、2013])について説明したほうがよいかもしれません。これはY-GSAの山本理顕スタジオの「地域社会圏研究会」の研究成果をまとめた本です。この研究会では日本の住宅供給の仕組みから住空間・生活像・家族問題について議論を行っていました。僕は当時Y-GSAで設計助手を務めていましたが、この研究会に属していました。

- 仲俊治氏

その後、山本さんとの共著で『脱住宅──「小さな経済圏」を設計する』(平凡社、2018)を上梓し、山本さんの言葉である「一住宅=一家族」を解体して固定観念から解放されるような住宅を提案しました。この考えをさらに自分なりに突き詰めたいという思いが強くなり、今回、3年ほど費やして『2つの循環』をしたためたという次第です。

執筆に至った動機は、最近の風潮としてSocialなつながりや仕組みの提案に「かたち」が伴っていないのでは? という疑念をいだくようになったことです。山本さんご自身は社会的な関係性をよりどころにしながら、形態のロジックも強固に構築されている方です。自分自身への自戒も込めて、「かたち」へのアプローチを考えなくてはいけないと思っていました。

2014年に完成した《食堂付きアパート》を、尊敬する故・小嶋一浩さんに見ていただいた時に指摘を受けたことも、「かたち」と「システム」の両方を考えるきっかけとなりました。それは構造に対する指摘で、着目したシステムが構造形式を獲得するに至っていないというものでした。その指摘をいろいろ考えていくうちに、システムを維持していくなかに構造や形態的な特徴を与えるきっかけを見つけられないかな、と思うようになりました。

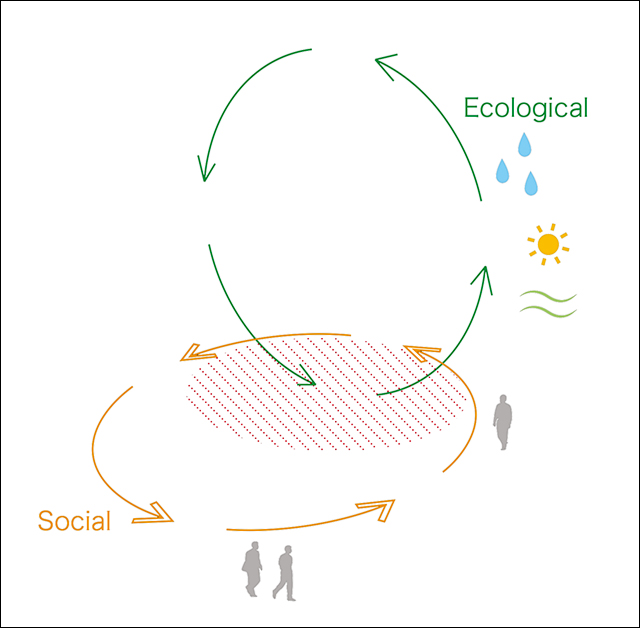

これは『2つの循環』が出版されてから見つけたために収録はしていないのですが、本書のコンセプトを端的に示したイメージです。黄色は人のつながり、交流を示しており、緑色はEcologicalな要素や環境を示しています。この2つが交わるところを赤い斜線で表しており、僕は長らく、ここに新しい場ができる可能性があるのではないかと考えています。黄色で示したSocial、緑色で示したEcological、その片方に取り組んでいる建築家は大勢いらっしゃるのですが、僕は両方やってこそ建築だと思い、『2つの循環』という書名をつけました。

- 2つの循環概念図

話者作成

産業革命以降の人類の活動と建築

なぜ「循環」なのか。建築では「流れ」という言葉がしばしば使われると思いますが、僕は「流れ」について、上から下、右から左に流動的、あるいは刹那的に動くがまま、というイメージを抱いているんです。これに対して僕は、いつか同じ場所に戻ってくる、大きなサイクルのなかに自分がいるということを意識していたいのですね。

これについては後々もう少し詳しく述べたいと思いますが、ここで今日お越しくださった能作文徳さんを紹介します。僕は2016年に開催された第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示「en[縁]」に招待されたのですが、その時の中心メンバーが能作さんで、鮮やかに論理構築をされる様を拝見していました。また日本建築学会の「地球の声」デザイン小委員会でもご一緒して、環境だけでなく人やモノのネットワーク論を展開されていることに親近感を覚えていました。僕は今43歳なのですが、能作さんは一回り下とまではいかないけれども37歳というお年です。おじさんが若い人に親近感を抱くと気持ち悪いと思われそうなので、こうしたオフィシャルな機会にお話ができればと思い、声をかけさせていただいた次第です(笑)。

能作文徳──ご紹介いただいた能作です、どうぞよろしくお願いいたします。仲さんの新著『2つの循環』は4部構成で、1「小さな経済――Socialな循環」、2「自然とともに居ること――Ecologicalな循環」、3「2つの循環・融合の意図」、4「建築を2つの循環のなかに位置づける」という章立てになっています。私が特に気になったトピックスは、3章の「ヴェネチア・ビエンナーレでの違和感」と「従来のコミュニティ論への違和感」で、そこに仲さんのフラストレーションがストレートに表れているという印象を受けました。

- 能作文徳氏

まず「ヴェネチア・ビエンナーレでの違和感」については、総合ディレクターを務めたアレハンドロ・アラヴェナが掲げた「Reporting from the Front」──社会課題に対して建築は何ができるのか報告せよ、との全体テーマに対し、地球環境や生態系の問題に言及した参加国がなかったことを綴っていましたね。

仲──はい。どの国も貧困や差別、移民問題に対して解決策を提示するという展示で、バラエティがないことにいささか気持ち悪さのようなものを覚えて。社会的な問題って、人と人の話だけじゃないですよね。地球温暖化が年々進み、環境問題という課題に共通して直面しているはずなのに、自国の社会問題ばかりをクローズアップする姿勢に違和感を覚えたんです。

能作──なるほど。2019年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展では各国でアントロポセン(人新世)がフィーチャーされ、金獅子賞を受賞したリトアニア館では、仮設の砂浜を建物内につくり、過剰な観光が生み出す地球環境の負荷に対して批判を展開していました。全体的に地球環境や生態系に対する批評は多く、世界の関心が動いていることを感じました。

仲さんは2016年の展示にフラストレーションを抱かれたかもしれませんが、従来のビエンナーレはスター・アーキテクトを招聘したお祭りのような雰囲気だったのが、アレハンドロ・アラヴェナが総合ディレクターを務めたことで、ビエンナーレの枠組みとして社会的な課題に向き合えるようになったのかと、興味深いものがありました。

次に「従来のコミュニティ論への違和感」ですけれども、仲さんは「コミュニティする」という言葉に対する不快感とともに、コミュニティがある種のイベントとして解釈されていることに疑問を呈していますね。

仲──コミュニティが、みんなでニコニコ笑って幸せ、というようなかたちでしか表現されていないのが嫌だな、と思っているんです。例えばシェアハウスをつくったよ、みんな仲良くなったよ、というと、交わり合うのが目的化しているようで耐えられなくて。傍から見ていると、わかり合える人たちだけでできた閉鎖的な村社会のように思えます。本来のコミュニティというものは、つながりを強制するものではなく、もっと大きな存在だと思うんですね。

能作──砕けた言葉でいえば、「リア充」が嫌ってことでしょうか(笑)。コミュニティという言葉のフレームは非常に広く、『地域社会圏主義』でもコミュニティがテーマのひとつとなっていますよね。出発点は専用住宅に対する批評で、「一住宅=一家族」を解体し、「イエ」と「ミセ」の単位が集合することで、住宅が消費だけでなく生産や交流の場所になることが提案されています。このコミュニティと、仲さんが嫌悪感を感じるコミュニティはどのように違うものなんですか。

仲──そこに内発的な期待をもてるか否か、ということです。例えば自分はこういう趣味や特技がある、こういう仕事をしている、だから外と関係を築きたい、稼ぎを得たい。あるいは十分な稼ぎは得られないかもしれないけれども、楽しみによって自己実現ができる。強制ではなく内発的であるからこそ、持続できる可能性があると思うんです。地味かもしれませんけれども、そうしたささやかな積み重ねで地域社会の空間をつくっていければという期待があるんです。

交わることだけが目的化すると、目的はSNS映えするような楽しい写真を撮ることで達成され、コミュニティは持続しません。続けるためにはエネルギーがいるし、誰かが抜けると終わってしまう可能性もある。僕の建築やコミュニティに対する模索は、『地域社会圏主義』での居住専用住宅に対する批評に端を発し、最終的には家と仕事場や商いをする場所が一緒になる兼用住宅に向かっています。ただあくまで目的は交わることではなく、自分が外とかかわりをもつことで稼ぐことや自己実現ができるような、内発的な可能性を引き出すこと。そうしたことが地域社会にとって大事なのではないかと考えているのです。またこのような小さな経済というのは情報技術の発達に支えられている側面もあり、居住専用住宅の相対化は「住む」ということについての骨太な問題提起のつもりでやっています。

「コミュニティ」という言葉を取り巻く環境は、3.11を経て劇的に変わった感じを受けています。『地域社会圏主義』は2012年1月に出版されたのですが、この時はまだコミュニティという言葉を掲げにくい空気があったんですよ。使い古されているし、人によってはウェットに受け止める言葉ですから。それが、3.11からしばらく経って、いつの間にか学生の課題のみならず建築家のプロポーザルまで、つながりやコミュニティといったものが当たり前のものとして捉えられるようになった。このような流れに与したくない、といった天邪鬼的な反発もあるのかもしれません。

能作──おそらく「コミュニティ」という言葉に対する捉え方の深度が、世間一般と仲さんでは異なるのでしょうね。『地域社会圏主義』は社会批評としての側面も強烈で、政府の住宅政策や商品化住宅に対する山本さんの怒りや憤りがにじみ出ています。仲さんはその山本さんのもとにいらっしゃった方ですから、社会批評を伴わない表層的なコミュニティ論に嫌悪感を抱かれるのでしょうね。

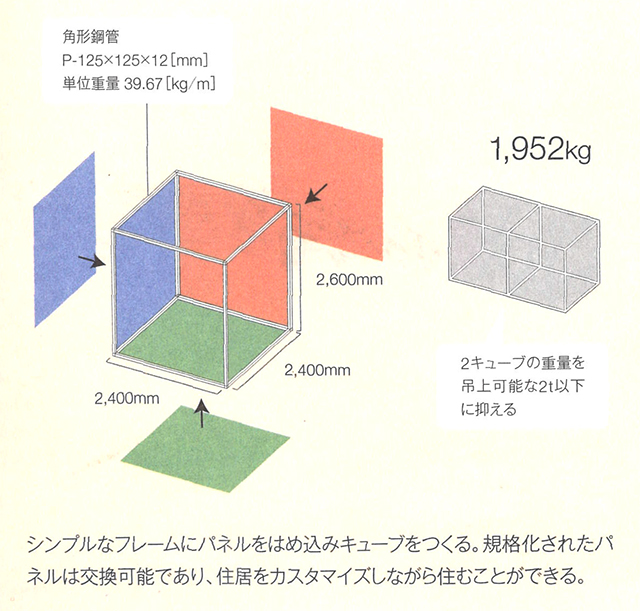

そして社会批評としてのコミュニティを成立させるためには、仲さんが最初におっしゃっていた「かたち」の問題もかかわってくるのだろうと思います。スケールやシステムもトータルで考えて行き着いた「かたち」。『地域社会圏主義』でも職住一体住居の集合タイプを提案するにあたり、2.4m角のパネル・ユニットにまで言及されている。2.4mって小さいですよね。4畳半だって2.7m角です。

- 地域社会圏を構成する基本フレーム・部材寸法

引用出典=『地域社会圏主義』(LIXIL出版、2012)45頁

仲──2.4mというモデュールは、研究会で初期段階に決まったことでした。これは山本さんがしばしば尊重されるメソッドで、工場生産の部材を現場で組み立てるにあたり、道路幅やトラックに載るサイズのリアリティまで考慮して導かれるものです。ご指摘のように、2.4mごとに柱が立つと狭苦しく思われるかもしれません。でもポーラスにつくればそうではない。この時は、高密度でありながらさまざまな大きさの半外部空間を含んだ生活環境の面白さを示したかったのです。

能作──なるほど、生産や運搬のシステムにまで踏み込んだうえでの「かたち」ですね。仲さんの《食堂付きアパート》を拝見した時も、そのような思考の一端を感じました。「路地」と呼ばれる共用廊下にガラスファサードの玄関を介して住戸があるのですが、通常なら閉じたくなりますよね。玄関から奥に向かうにつれ、空間のプライベート性は増すのですが、ともあれ共用部分に対する開放性が非常に高いことに驚かされました。また共用部分と玄関、室内床レベルがフラットで面白いですよね。ただし逐一素材は変えている。また、共用廊下の幅が1.4mというのも印象深いものでした。本来なら1.8mは欲しいところだと思いますが、微妙なせめぎ合いの結果、あの寸法になったのでしょう。

- 《食堂付きアパート》外観

撮影=鳥村鋼一

- 《食堂付きアパート》

撮影=鳥村鋼一

2018年末に竣工した《緑町の集合住宅》のキッチンにも大胆な試みが見られますね。この集合住宅は3つのユニットで構成されていて、そのうちのひとつがオーナーの住宅兼仕事場。ここは玄関を入るとすぐにキッチンがあるんですよね。キッチンカウンターの片面は、靴箱としても使われている。冷蔵庫にアクセスするのも玄関脇を通るようなプランニングになっている。これまでの集合住宅における住戸タイプを解体しながら、「かたち」のあり方を細やかに実験されているのでないでしょうか。

- 《緑町の集合住宅》

撮影=鳥村鋼一

仲──そうですね、実験でもあります。左側のユニットがオーナーの自邸で、ほかの2つのユニットは賃貸です。オーナーから週末だけコーヒー屋さんをやりたいという要望が出たのですが、キッチンを2つつくるのはもったいないので、このようなプランが生まれました。

僕が面白いと思うのは、自分の家で小商いをして、それを楽しく続けていきたいという人が一定数いるということなんです。いきなり外に店を構えず、まず自宅に人を招き入れ、家の中で試してみる。インターネットが発達した時代だからこその住宅観、生活観なのかもしれませんが。

能作──仲さんの場合、小商いといった時にも社会システムとしてどのような意味があるのかを、建築という実体を通して検証していると思うんです。小商いができる状況をつくるためには、企業で働くサラリーマンの生き方を相対化するある種の装置としての建築が求められるわけですよね。それは戦後の高度経済成長期に画一化された日本人のライフスタイルに対する批評でもある。さきほどの《緑町の集合住宅》のキッチンの位置をとっても、やはりクライアントにしてみればキッチンって奥まった場所にあるという固定観念が拭えないものでしょう。そこをていねいにほぐしてあげて、これで大丈夫だよ、と背中を押してあげる力を仲さんはおもちなんでしょう。

仲──やはり、「かたち」に帰結させたいという思いが強くあるんです。学生へのエスキスでも、着眼点が形態的な特徴に帰結しないと建築としては弱い、といいます。逆に着目したことが形態に反映されると、建築として強くなるんです。

ですので、職住一体や、家の一部を開放してお店をやるといった「小さな経済」を建築にするうえでも、プランニングはもちろんですが、ファサードを含んだ表層や軒下などの半外部空間に「かたち」の特徴を与えたいし、床仕上げ、レベル差といったディテールにも「かたち」を与えたい。むしろ、なかば意地になって「かたち」につなげてやろうという思いがあるのでしょう。けれどもそうすることで、建築の深度が増すと思うのです。

能作──もうひとつ、仲さんが関心を寄せられているのが、環境やEcologicalな試みですね。一般的には、高気密高断熱や環境性能の高さという言葉で語られがちですが、仲さんはどのようなアプローチをとっていらっしゃるのでしょう。

仲──もちろん雪国での高気密高断熱は否定しませんが、それよりもこの雪が降ってくる空や、雪が積もる地面はどことつながっているんだろう、ということを訴えかけてくるような体験を、建築的な環境としてつくりたいと思っています。

能作──『2つの循環』の第2章で紹介されている《白馬の山荘》(2011)は、その考えが浮き彫りになっているように思います。北アルプスの麓に建つ山荘ですが、大小2棟の離れた居室を大きな透明屋根が覆い、半外部化された空間がつくられています。この山荘のユニークなところは、夏冬で衣替えをするところ。夏は周囲に蚊帳を掛け、冬はビニールカーテンをまわすそうですが、このビニールカーテンの裾を床の溝に氷で封着して機密性を高めるんですよね。初めて聞いた時は驚きましたが、自然現象と戯れるのが面白いな、と思いました。

- 《白馬の山荘》外観

撮影=鳥村鋼一

- 《白馬の山荘》

撮影=鳥村鋼一

仲──戯れる、というのは嬉しい言葉ですね。長野県の白馬村は冬季の気温がマイナス20℃に達し、3mも積雪するような極寒地です。最初は、重く積もった雪を下から見上げたら、海の中から流氷を見上げるようで神秘的なんじゃないかと考えていました。ただ雪について調べていくうちに、氷点下の環境であれば分厚く積もった雪には断熱性があることがわかったんですね。そこで、この原理を利用したら面白い中間領域がつくれるのではないかと、発想を転換したのです。

雪深い土地で閉鎖的に屋内にこもるのではなく、あえて自然と戯れる。ビニールカーテンのアイデアですが、冬季はほぼ氷点下ですので、床に溝を切って水を流したら30分もすれば凍ってカーテンが動かなくなるんです。自然を利用した温室ですね。クライアントさんは当初はびっくりされましたけれども、僕は自分なりに自然を楽しみながら建築をつくっていきたいと思うんです。

能作──仲さんのご自宅兼仕事場である《五本木の集合住宅》(2017)も、雨水利用のために考案された屋根型が特徴的ですよね。雨水を集め、各住戸の天水桶に落としていますが、通常なら樋で流してタンクに貯めるところを、ギザギザの屋根で各住戸に雨を分散させ、それぞれの天水桶に導く。雨との戯れをかたちにされているわけですね。

仲さんの社会批評に基づくまなざしから生み出された細やかなスケールやグリッド、プランを「Social」と位置づければ、自然との戯れを形態に落とし込むのが「Ecological」で、その複合が"2つの循環"なのですね。お話をうかがって、仲さんが新著を通じて向かおうとしていることが、あらためてわかってきたような気がします。

- 2つの循環──SocialとEcologicalの重なり/産業革命以降の人類の活動と建築

- 作家主義を超えた建築の新しい位置づけ/生活のなかに、建築の発見がある