建築の制作論的転回〈前編〉

過剰性=欠如に由来する人類の「制作」能力

編集──本日はよろしくお願いします。建築家の能作文徳さん、川島範久さんには「10+1 website」4月号で公開した座談「生環境の環を歩きながら『地球の声』に耳を澄ます」にご参加いただきました。産業革命以降、人間が地球活動から自立し、超高層の建設や宇宙開発を展開してきた歴史の延長で、建築は場所性や素材など「とりまくもの」との諸関係から自立した空間として作られてきました。お2人はそうした人間中心主義的な建築のあり方に批判的な意見をお持ちだと思います。本鼎談では2回にわたり、文筆家、キュレーターの上妻世海さんを交えて、近年人類学で多く議論されている「多自然主義」や「パースペクティビズム」といった、あらゆる存在は主体としてあり、互いにパースペクティブを構成しあうとする存在論的転回は建築に可能なのかを考えたいと思います。本日は前編として、それぞれの活動を紹介しつつお話しいただければと思います。まずは上妻さんからお願いします。

- 『制作へ──上妻世海初期論考集』

(オーバーキャスト、2018)

上妻──よろしくお願いします。僕は普段、文筆家、キュレーターとして活動しています。活動は多岐にわたりますが、今日の議題に関連する関心のひとつとして、フィールドワークを通して新しい生活様式について考えています。具体的に言えば、狩猟、農耕、遊牧、そして、近代と現代の技術社会について思考しています。僕には『制作へ──上妻世海初期論考集』(オーバーキャスト、2018)という著作があり、そのなかで「制作」という鍵概念を中心に議論を展開しているのですが、次はこの「制作」の観点からホモ・サピエンスという生き物の歴史について考えてみたいのです。どうしてこの動物がここまでの過剰性=欠如を持つようになったのか。なぜその過剰性を、「制作」の過程を通じて、人新世と呼ばれるほどまでに地球に広げていったのか。ホモ・サピエンスは自らが作り上げたものによって作られ、支配しているつもりで支配されるという不思議な循環構造を持っています。ゆえに、僕たちはつねに意図していたこととは違ったところへと辿りつくのです。この循環性は、まさに僕が「制作」という概念を捉えるうえで重要視している点です。エジソンは蓄音機は遺言を吹き込む道具として使われると考えていましたし、ラジオは教会の説教を伝えるのに理想的だと考えられ、インターネットは危機状態でも使える予備の通信網として発明されました。どれも当初意図された方法とは違った使われ方をしています。

上述の循環構造の例として、農業について考えてみましょう。農業革命は、約1万年前に始まり都市文明を発達させるに至った素晴らしいものであると教えられることが多いですが、近年ではコリン・タッジ『農業は人類の原罪である』(新潮社、2002/原著=1998)、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』(河出書房新社、2016/原著=2011)、ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』(インターシフト、2016/原著=2014)などによって、狩猟採集生活の豊かさと農業が生み出した生活の貧しさについて議論されることも多くなってきました。ここで多自然主義的に小麦の立場になって考えてみます。1万年前までただの野草に過ぎなかった小麦は、生殖と繁殖という進化の基準から考えると、農業革命によって世界で最も成功した植物へと化しました。他方で人間の視点に立つと、食料の増加はエリート層と被差別層を生み出しましたが、当時の平均的な農耕民は狩猟採集民よりも労働時間は長く、得られた食べ物は劣っていました。これは発掘された新石器時代の定住地に住んでいた人々と同時代の別地域の狩猟採集民の骨格を比較すると明らかなのです。つまり、僕たちホモ・サピエンスは農業の発明を農業革命などと勇ましい名称で呼んでいますが、小麦の視点から見ると、むしろ小麦がホモ・サピエンスを利用して繁栄を遂げたと言えるのです。実際、僕たちは狩猟採集仕様に進化してきたので、農業革命によって無理を強いられた結果として、椎間板ヘルニアや関節炎など新しい疾患と向き合う必要性も出てきました。これは現在でも僕たちが便利だと思って発明した多くの技術について繰り返されていることです。例えば僕たちがSNSを使っているのか、それともせっせと個人情報をビッグデータとして献上しているのかわからない状況にあることや、SNS依存など新たな疾患に直面していることと同様の事態です。これは僕が「良い/悪い」という価値判断が無意味だと考える理由でもあります。「制作」の本質にこのような循環構造があるために、良いことをしたつもりでもそれがどのような影響を持つかはその時点では判断することはできません。

ところで「制作」を中心にしてホモ・サピエンスについて考え始めたのは、言葉や象徴、文化にこそ人類の本質が宿っているという言説にどこか納得できない部分があったからです。もちろん、それらはサピエンスが持つ重要な能力です。しかし、僕にはそれらを貫くより大きな視点から統合的に「人類とは何か」を捉え返すことができるという直感がありました。そして、それが僕にとって「制作」だったのです。 つまり「作ることによって作られ、作られることによって作る」という循環構造から人類史を考えてみたいのです。先ほどの農業の例を出すと、「狩猟から農業に移ったことが本当に悪いことであったのなら、人類は狩猟生活に戻ればよかったじゃないか」と反論したくなるかもしれません。しかし、それは不可能です。なぜなら狩猟と農業を比較すると、カロリーベースでは農業の方が遥かに効率が良いので、一度農業に移行して人口が増えてしまったら、それを養えるだけのカロリーを狩猟によって確保することができなくなるからです。技術社会においても同様です。情報技術が多くの問題を引き起こしていることは事実だとしても、僕たちの社会はそれを基礎に社会設計を行なっているので、もはや以前の生活様式に戻ることは不可能です。SNSのような卑近な例だけでなく、製造-流通-販売までも情報技術なしではもはや現在のGDPを維持することはできません。もし明日から日本で情報技術を禁止するとすれば、税制も含めて社会運営はまったく立ち行かなくなります。つまり僕たちには、作ってしまった環境をもとに次の環境を作る選択肢しかありません。そして、それが僕にとって知的好奇心を駆り立てる人類の歴史なのです。

制作に人類の本質があることを見ていくうえで、まず最初にチンパンジーとホモ・サピエンスを比べてみましょう。松沢哲郎『想像するちから──チンパンジーが教えてくれた人間の心』(岩波書店、2011)によると、ホモ・サピエンスの全ゲノム読解、すなわち全塩基配列読解は簡易版が2001年、完全版が2004年に公表されていて、チンパンジーの全ゲノムも2005年に読解されています。また、アカゲザルの全ゲノム読解も2007年に完了しています。3者のDNAの塩基の並びを比べると、人間とチンパンジーの違いは約1.2%、人間とアカゲザルの違いは約6.5%です。人間から見ると、チンパンジーとサルはよく似ていて、チンパンジーと人間はかなり違っているように見えるかもしれません。しかし、それはあくまで人間中心的な視点であり、仮に宇宙人の視点に立って考えてみると、そうは考えないはずなのです。事実、分類学的にもヒト科はヒト亜科(ヒト属、チンパンジー属、ゴリラ属)とオランウータン亜科に分けられ、チンパンジーは約600万年前に人間と共通の祖先から分岐した現存している生物では最も人類に近い親戚なのです。

また文化についても、西アフリカのチンパンジーは石でアブラヤシを叩き割る文化を持っているのですが、東アフリカのチンパンジーは持っていない。東アフリカのチンパンジーは小枝で蟻を掻き出す文化を持っているのですが、西アフリカのチンパンジーは持っていない。DNA的に違いはなく、両地域に石も小枝もあるにもかかわらず、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。松沢によると、それにはチンパンジーが父系社会であること、そして学習臨界期があることが関連しています。まずチンパンジーは父系社会なので、メスは繁殖可能な年齢に達すると属していた群れから他の群れに移動します。次にチンパンジーにはメスでは3〜4歳、オスでは4〜5歳という学習臨界期があり、子どもはこの時期までに文化を大人から見て学びます。ホモ・サピエンスにも学習臨界期はあり、よく知られているように、RとLの発音の区別は人種によって決まっているわけではなく、学習臨界期にどの言語圏で育ったかに依存します。これら2つの条件を合わせて考えると、学習臨界期までに「叩き割り文化」あるいは「掻き出し文化」を学んだメスのチンパンジーが繁殖可能な年齢になり別の群れに移動することで、別の群れの子どもたちにも文化が伝播するのです。これは書き言葉以前の人間社会の文化の継承、伝播方法と非常に似ています。事実、サピエンスにおいても、書き言葉が誕生する以前、文化は群れを媒介に身ぶりと口承を通じて継承されていました。もちろん古代ギリシアの詩の事例のように、口承文化をある洗練された形式、儀礼にまで高めるという意味での違いはありますが、群れというハードウェアと文化というソフトウェアという関係には違いがありません。前3500年〜3000年頃に古代シュメールで最初の書記体系が発明されるまでの約19万年以上は、用いているハードウェアとソフトウェアに違いはないのです。こういう視点から捉えると、書き言葉は新たな文化継承のハードウェアとして革命的なインパクトがあったということが理解できます。

つまり、DNAや脳の容量だけを考慮してチンパンジーとホモ・サピエンスの違いを捉えると、この1万年のホモ・サピエンスとその環境における抜本的な変化を捉えることはできないということです。文化はホモ・サピエンスだけの特性ではなくチンパンジーにもあり、ホモ・サピエンス以外の人類にもあったのですから。

僕は人類とチンパンジーの違いを決定付けるものはDNAや脳や文化の有無ではなく「制作」能力にあると考えています。そして、作ることで作られるという循環のなかで、その能力は加速していきます。さらに言えば、この「制作」能力は人類の持つ過剰さ=欠如に由来しているというのが興味深い点です。しばしば言われることですが、ホモ・サピエンスは哺乳類でありながら体毛に覆われていないため衣服を必要としており、母胎内にいるのは9カ月と哺乳類のなかでも比較的短いうえに、出産後も長期間にわたって自活できないため、他者からのケアが必要です。もちろん相対的に他の哺乳類よりも肉体的に弱く狩猟に適していないだけではありません。古人類学者フリードマン・シュレンクの論考「アフリカ──人類発祥の地?」(『人間とは何か──その誕生からネット化社会まで』法政大学出版局、2009)によると、ヒト属の誕生すら、この弱さや欠如に由来するというのです。アウストラロピテクスは頑丈型と華奢型に分けられますが、頑丈型アウストラロピテクスは、歯を含めた咀嚼器官の発達によってサバンナのますます乾燥していく気候に適応していき、より硬い果実や植物を食料とすることできました。他方、ヒト属の祖先である華奢型アウストラロピテクスは、乾燥化の進展とともにより硬い食料を避け、道具文化を発達させるようになるのです。最古の石器はエチオピアとタンザニアのものが知られていますが、それらは260万年前と250万年前のものです。これは頑丈型アウストラロピテクスとヒト属の成立がほぼ同時であり、われわれには2つの道があったことを示しています。つまり、アウストラロピテクスのなかでも強かったからこそそのまま環境に適応できた頑丈型に対し、弱かった僕たちの祖先は道具の「制作」によって環境を改変し、環境からの独立を徐々に推し進めていきました。まさに過剰性=欠如を持つヒト属の歴史は「制作」とともに始まっていると言えるのです。

しかしながら、僕が危機感を持っているのは、近代を経てこの過剰性=欠如、そして「制作」という過程が著しく減退させられているということです。情報社会はヒト属の始源である過剰性=欠如を、「制作」を通じて十全に陶冶するのではなく、安易に「生産」の次元へと縮減させてしまっているのです。カール・マルクス(哲学者、1883-1918)が『資本論』で「手工業や工場制手工業において労働者が道具を使用する」が、「工場においては機械が労働者を使用する」と述べましたが、情報社会においては、人が情報や機械に消費されている状態です。つまり工場は情報技術と結合し一般化したと言えるでしょう。人々の生は生活様式の隅々までトップダウン的で抽象的な作業工程に従属させられ、具体的で直接的な成長過程から遮断され、現在の画一的な生産過多と消費中心主義を招くに至っています。先に述べたSNSへの従属状態は情報社会における消費主義のほんの一例にすぎません。それがなぜ問題なのか? 現代社会が前提としているのは「作り作られ、作られることで作る」という循環構造を「作られる」という従属構造へと縮減することだからです。これによって、人々は不全感や不安感を抱くことになります。本来「作り作られ、作られることで作る」という循環のなかで人々は成長し、可能性を感じ、未来への期待を抱くことができるからです。

カール・ポランニー(経済学者、1886-1964)によると、経済は現在のような需要と供給、あるいは生産-消費に基づいた市場経済だけでなく互酬、再配分、交換の3つの統合原理によるものです。互酬は贈与や相互扶助など原初的なシステムであり、これらは情動的な繋がりに由来するものです。情動的な繋がりはホモ・サピエンスに特有のものではありません。動物行動学者フランス・ドゥ・ヴァールの『共感の時代へ──動物行動学が教えてくれること』(紀伊國屋書店、2010/原著=2009)によると、情動的な繋がりは、成長の最初期に母からの授乳を必要とする哺乳類に端を発するもので、すでに1億年以上の歴史を持っています。ホモ・サピエンスも一般的に言えば、農業革命以前はよく知っている同士の互酬だけで十分に集団を維持できたものと考えられています。現在でも親は子に食料や住宅を贈与していますし、マレーシア、サラワク州に暮らすプナン族などの狩猟民たちは、採れた獲物を独り占めすることなく皆と共有します。しかし、集団が大きくなってくると、顔見知りだけでは集団統合はままならないため、機能や階層や役割が分化し、米などを税の対象として一度共同体の中心に集められ、再び個人に配分されるようになります。農業や牧畜のように食料との一次接触を保っている人々だけでなく、聖職者や官僚など自ら直接食料に接触できない人々は中央政府による再分配がなければ生活ができません。交換は沈黙貿易という風習が各地に見られるように、あるいは祭りや無縁の地で行われていたように、畏怖されていたものであり、それが一般化したのは19世紀以降のことです。栗本慎一郎『経済人類学』(東洋経済新報社、1979)によると、沈黙貿易とは、一方が共同体間に物を置き退くと、他方がそれと釣り合うと考える物を置き退く、それを何度か繰り返し他方がその量に納得すると相手の置いていったものを持って引き上げるという、他の共同体と顔を合わせずに何とか共同体間の秩序維持を目論む方法のひとつです。異人はかつて鬼や小人や巨人として表象されていました。それだけ見知らぬ他者との交流は不安や恐怖を伴うものだったのです。交換が共同体内で用いられるようになったのはかなり最近のことで、歴史的にも市場経済は19世紀になって全面化しました。そして、それはホモ・サピエンスの進化の過程とはかなり異質なものであると考えられます。互酬は群れの内部でのやりとりで、再配分も集団の内部で行われていましたが、交換は本来他の共同体と何かを交換することです。僕はコンビニやスーパーマーケットで知らない人から商品を購入していますが、それに対する恐ろしさを感じなくなっているという意味では僕も十分に洗脳されています(笑)。それは恐ろしいことでもありますが、貨幣や法律のような虚構を作ることで、これほどまでに人口増加してしまった世界のなかで、知らない者同士が警戒することなく何とか交流できる環境を作ってきた歴史も意味しています。

エコノミー(経済)の語源オイコノミアは、オイコス(家)とノモス(法律)を合成した言葉です。それを初めて詳細に論じたアリストテレスの家政論は、まさにオイコスをいかに管理するか(法律)が主題でした。ここでいうオイコスは現代的な核家族とは異なり、親戚、奴隷、従者、職人、庭師、などさまざまな人たちの小集団で、アリストテレスが理想としていたのは、このオイコス=小集団の自給自足でした。そのためには節約とやりくりの原則に従って、家庭の資産を慎ましく管理することが求められます。他方で近代以降の経済は需要と供給、生産と消費をいかに効率的に回すのか、あるいはその図式を維持したまま拡張してくれるイノベーションを起こすことが大きな主題となります。現代のように生産過多になれば、消費を促すマーケティングやプロモーション、それらを促すためのビッグデータの扱いが重視され、新たな消費を促進するイノベーションが求められるようになります。

近代以降、経済は語源から遠く離れてしまいました。群れを維持する方法だった経済は、知らない人たちの間で効率よく交換するための抽象的な技術になっています。僕はまず、都市を森として捉え、狩りを通じていかにして果実を得るのか、家族、仲間などの群れをどう回すのかといった、アリストテレスの理想を現代的に解釈した3層に加えて、この市場経済でどうサバイブするかといった4層目を考えたい。自給自足、互酬、再配分、交換という4層は集団のスケール、つまりは肉体からの距離と相関があり、それを言語化することで現代におけるヴァージョンを再定義したいと思っているのです。近代化されたものを捨てて原始的な方法に戻ろうとするのではなく、狩猟生活などで得た思考を現在社会にどう生かしてバランスを取るのかに興味がある。そこには当然、人間の始源たる過剰性=欠如をいかに「制作」という回路のなかで陶冶していくのかが鍵になるはずです。ちょうどこの座談の収録の後にはモンゴルへ行く予定で、この関心の延長線上で、遊牧、土壌、気候の関係性について考えたいと思っています。

産業革命以降の人類の活動と建築

能作文徳──人類史という長い時間の尺度から建築や都市を捉え直すことには、とても重要な意味があると思います。特に産業革命以降の人類の活動は、地球温暖化、海洋汚染、生態系の破壊といった惑星規模のインパクトを持つようになりました。産業革命がその発端とされますが、それ以前に農耕の始まり、所有概念、貨幣などの発明があり、科学革命や市民革命などによって人間の価値観や精神構造がアップデートされることによって、長い時間をかけて現在の人類の暮らしを形作り、その結果、人口の急激な増加と大規模な都市化を招き、現在の病的な地球環境に至ったと言えるでしょう。こうした状況を気候学者のパウル・クルッツェン(1933-)は「人新世」という言葉で表現しています。『人新世とは何か──〈地球と人類の時代〉の思想史』(青土社、2018/原著=2016)では、人新世がどのような段階を経て生じてきたかが説明されています。第1段階としてあげられているのが、ワットの蒸気機関の発明と石炭の利用です。イギリスで起きた発明はその後世界に広まっていくわけですが、石炭をエネルギー源として使い始めた当時のイギリスでは、水車や風車などの技術がかなり発展していたそうです。それに比べ石炭は非衛生的で非効率的、そして採掘に危険を伴うものでした。しかし石炭があそこまで広まったのは、石炭には保存可能で移動可能なストックの側面があるからです。風力や水力というエネルギーは場所から引き剥がすことができないのです。なので風が強い沿岸部や、水流のある河川の近くに工場が立地するしかありませんでした。ヨーロッパでは市民革命の影響で、自由や平等という概念が普及したと言われており、そうした考え方と照らし合わせれば、石炭は移動可能で場所に縛られない、自由で平等なエネルギー源として当時の社会に歓迎されました。第2段階は、第二次世界大戦が終わった20世紀後半の人口爆発と都市化が広まった時期です。戦争によって急激に発展した科学技術が、戦争が終わった後に行き場を失い、技術の平和利用というかたちで社会に導入されてきました。ここでの技術とは、高速道路、自家用車、航空機、アルミ産業、原子力、農薬などです。また近代以前の多産多死の社会から、出生率の低く医療の発展した少産少死の社会へ移行する過程のなかで、多産少死と、技術の平和利用による高度な産業社会の到来という2つのタイミングが重なることによって、人口爆発と急激な都市化、さらに大量生産・大量消費・大量廃棄の仕組みが整備されました。そのことで環境汚染などが深刻化していきました。第3段階は、それまでの環境問題が局所的に限定されていたのに対し、地球規模にまで展開されていることが認識され、国際政治が地球環境を何かしらの手段で制御し始める段階です。例えば地球温暖化を食い止めるためにグローバルリーダーたちの会議によって掲げられたCO2削減目標が、各国の基準や制度を変え、企業が生産する商品やサービスをエコプロダクトやグリーンビジネスなどの環境に優しいとされるものへと誘導し、人々の生活に普及させるという流れになりました。ここで注目されるのが、地球環境というあまりにも巨大なスケールの問題と政治権力が結びつくという新たな局面だと思われます。それはミッシェル・フーコー(哲学者、1926-1984)の「生権力」に対して、「地権力」と呼ばれています。建築や都市を考えていくうえでも、人間と地球環境の両方に対して地権力というパワーが作用していると言えるでしょう。

私は、こうした地権力が作り出すトップダウン的な対応が、建築や都市を考えていくうえでの新たな障害を生み出すものと考えています。ただしここできちんと断っておきたいのが、地球環境と人間の生活を健全な状態に維持したいという目的は共有しているということで、その部分を否定するつもりはまったくありません。むしろ私が問題視しているのは、この地権力構造が既得権益と結びつくことによって、より悲惨な結果を招きかねない事態です。例えば千葉県では、再生可能エネルギーを推進するために300haを覆うメガソーラー事業が開始されようとしています。その開発によって土壌、水脈、生態系は根こそぎ破壊されることになります。なぜならパネルを設置するためには、斜面地を平場に造成し、雑草が生えないように除草剤を撒き、砕石を敷き詰め、架台を設置することになるからです。そして生態系の破壊だけでなく、水害や土砂崩れが起こりやすくなります。こうした大規模な土木事業には多大な資金が必要ですから、国、自治体、企業が強固に結びつき、新たな雇用を生み出し、経済を活性化させるという成長時代の考え方を、再エネの創出という環境課題へとすり替えただけのハイブリッドになっているわけです。これは地権力の物質化と言えるでしょう。このような事態があらゆるところで出現することが危惧されます。

こうした状況を踏まえて、建築ができることは、その場所の固有の条件を踏まえて小さな粒から働きかけ、そして人間の生活自体に働きかけることだと思います。地球環境問題は専門家だけが解決するような類の問題ではなく、人類全体の生き方に関わる問題だと思います。それが先ほど上妻さんが言われた「制作」という言葉に関わってくると思います。「作ることによって作られ、作られることによって作る」という循環構造は、人間の生活を作ることに密接に関わるのではないでしょうか。建築は生活に深く作用することに向かい合わないといけないのです。

上妻さんとお会いするのは初めてなので、少しだけ自分のやってきた仕事を紹介します。私は特にブルーノ・ラトゥール(哲学者、1947-)の思想に影響を受けました。そのなかでも《高岡のゲストハウス》(2013)はラトゥールのアクターネットワーク論から刺激を受けています。産業社会に偏重したネットワークを批判しつつ、地域内のマテリアルのネットワークに着目しました。既存の瓦を葺き直し、土壁も庭の土と藁を混ぜるなど、敷地内のマテリアルを再配置し、街の風景を継承することや家族の思い出を残すことを考えたのです。既存の2世帯住宅を3棟に分棟し、増築と改築を段階的に繰り返すように工事を進めていきました。マテリアルフローについて考えつつ、建築は一度で作るものという想定を考え直し、時間をかけて段階的に作り、建設のプロセス自体を見直すことで、建築の可能性を広げようとしました。解体と建設を繰り返す方法です。例えば、小屋組を移設するときには、軒桁を支えている柱をチェーンソーで切断し、寄棟の小屋組をクレーンで移動させ、庭に一度保管し、新築の基礎と壁の上に小屋組を移設しました。

- 《高岡のゲストハウス》寄棟の小屋組をクレーンで移動

写真=Jumpei Suzuki

2019年の「ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」(2019年5月11日〜11月24日)ではキュレーターの服部浩之さんのもと、人類学者の石倉敏明さん、美術家の下道基行さん、作曲家の安野太郎さんとともに出展しました。「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」と題した展示で、自然と人間、人間と非人間の関係性など、「共異体」と呼ばれる異なるもの同士のコレクティブをどう構築するかがテーマでした。

- 「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」展示風景

下道基行による映像《Tsunami Boulder》と、安野太郎によるバルーンとリコーダーの様子

撮影=ArchiBIMIng、提供=国際交流基金

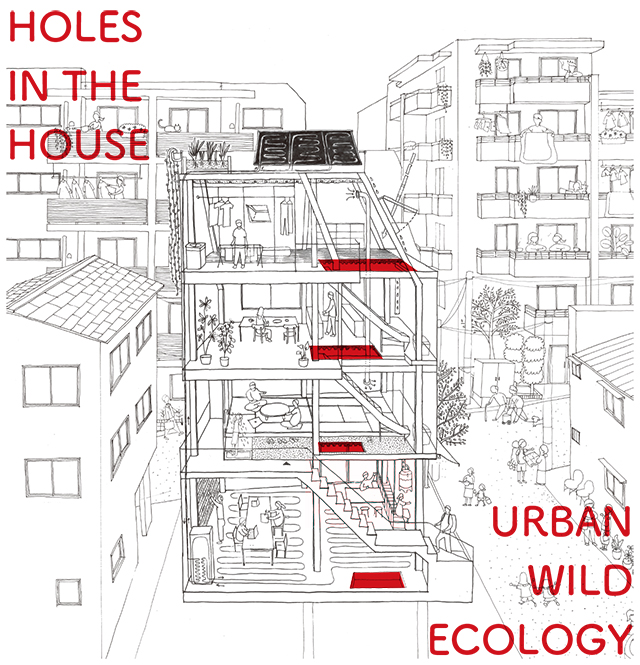

そして自邸、事務所として使っている《西大井のあな》(2017-)は、都市でどうサバイブするかを実践している建築だと思います。既存の中古住宅を購入し、一部解体した状態から住みながら作り続けています。哲学者の篠原雅武さんと議論するなかでエコロジーに興味をもち、朽ちていく人工的な環境の中に太陽、雨水、土などの資源を取り込んだハイブリッドを作りたいと考えました。具体的には太陽の熱エネルギーを暖房や給湯に活かしたり、駐車場のコンクリートを剥がして土を表出させ、植樹したり、屋上の菜園で野菜を育てたり、生ごみでコンポストを作ったり、土の中の微生物やミミズを含めいろいろな生態の循環を生む装置を実現したいと思っています。

- 《西大井のあな》断面パース

能作文徳建築設計事務所+mnm

上妻──近代建築は主体と環境の分離を前提に、環境を無視、切断する仕方で行われてきました。しかし、能作さんはそのような分離を前提とすることなく、建築と環境の間にある無数の要素の繋ぎ替えを行うことで、「自然と都市」の区別では語れないものを実践されているような印象を受けました。それに加えて、建築はお金やクライアント、社会の枠組みなど現実的な問題と直接対峙しないといけないですよね。既存の強いリアリティと実在しないが来るべきビジョンとのバランスをうまく取ることが求められる。こうしたバランスを取らざるを得ない実践は強みだと思います。なぜなら、ある種の過剰性──ここでは理想、青写真と言うべきですが──は制作を通じて書き換えられていく必要があるからです。しかし、理想論を語るだけではその過程は生じ得ないですし、他方で既存の構造に従属したかたちで効率化を求めるだけでは「生産」へと過剰性を縮減することになります。実際に制作過程を循環させている、僕は何よりそこに強い共感を覚えます。

ところで、テーマのひとつとなっている多自然主義についてですが、僕が考える人類学における多自然主義の議論で一番重要な点は、狩猟民の再発見ではないかと思います。ジャック・グディ『未開と文明』(岩波現代新書、1986/原著=1977)やウォルター・J・オング『声の文化と文字の文化』(藤原書店、1991/原著=1982)が代表的ですが、人間は「状況から切り離された自我」「状況に密接した自己」の二分法で語られることがあります。これは哲学的には「デカルト的自我」と「ハイデガー的な世界内存在」とも言い換えられます。狩猟民の再発見は認識論的な主体と客体という近代的二分法を前提にするのではなく──多自然主義も人類学の存在論的転回と呼ばれるように──世界に内在しつつもそれを再帰的に確かめ得る現存在という前提から世界を描き直すきっかけを与えました。たしかに定住・農耕以降は自我の環境からの分離が加速しましたが、それは頑丈型アウストラロピテクスと華奢型アウストラロピテクスの例でも示したように、ある意味ヒト属の誕生を端に発するような環境からの独立を夢見る壮大なプロセスでもあります。とはいえ、環境との分離は完全なものではありませんし、それは不可能です。アパートの一室で環境から切り離されて執筆しているときは近代的な二分法を前提に思考できると思っても、一歩森に足を踏み入れ周りから無数の動植物による干渉が自明の状況に置かれてしまえば、認識論的前提があくまで机上の空論であることが感得できます。狩猟民は状況と密接した自己でもって無数の動植物との交感を行います。環境と切り離された自我なんてものを前提に森に出かけたら、即怪我をするか、下手したら死を招くことになります。だからこそ、多自然主義はある種の関係論でもあり、状況におけるさまざまな要素の関係とその組み替えが主題となります。他方で、建築はおよそ1万年前、定住・農耕以降の文化のなかで育まれてきたもので、基礎を作って定住することが前提とされています。これは各々異なる状況を、基礎によってデカルト空間的に切り分けることで、その土地や気候が持つ異質性や独立性を「私」から切り離していると言える。あるいはその前提を物理的に条件づけることで、人々を二元論的思考へと導いているとも言えると思います。

能作──ヴィヴェイロス・デ・カストロ(人類学者、1951-)やエドゥアルド・コーン(人類学者、1968-)の言説に触れたときは、やはり現代に暮らすわれわれにとって多自然主義に至る認識の転換はなかなか難しいのではないかと考えました。しかし今のお話で、多自然主義とはあらゆるものが視点を持ち、視点の交わし合いでそれぞれの生命が実在しているといったパースペクティブの認識を持つことだと理解しました。私が少しずつ実践しているような、土の健全性を観察して微生物のことを気にかけたりすることが、もしかしたら多自然主義に近づく一歩なのかもしれません。

上妻──話を聞いていてそう思いました。もちろん建築を作ることはある程度環境からの切断という側面を持たざるを得ません。それは原初的な小屋やテントでさえそうなのですから。とはいえ、建築家も建築物も完全に環境から切り離されることはありません。ゆえに、土壌や気候との間にいることを自覚し、それをいかに近代の知恵を踏まえて組み替え得るかという挑戦をすることは重要です。それはマルティン・ハイデガー(哲学者、1889-1976)が「建てること、住むこと、考えること」(『技術とは何だろうか──三つの講演』講談社学術文庫、2019)という著名な講演のなかで言っているように、「建てるとは、本来、住むこと」なのです。語源的に言えば、建てることは、作物の面倒を見ることであり建物を打ち建てることでもある、という2つの側面を忘れないことにあると思っています。

- 過剰性=欠如に由来する人類の「制作」能力/産業革命以降の人類の活動と建築

- エンジニアリングの可能性/無意識的な領域を物質化する/偶然性、わかり得ないもの、さまざまな変数を受け入れる場所を作る