建築の制作論的転回〈前編〉

エンジニアリングの可能性

川島範久──私はこれまで環境エンジニアリングの視点から建築デザインを考え直す試みを続けてきています。コンピューターによる環境シミュレーションを用いて、建築・都市における気候を分析しながらデザインを進める手法です。もともとは組織設計事務所に所属し、環境シミュレーションを用いた環境配慮型の超高層ビルの設計にも取り組んだのですが、東日本大震災を経験して、当時はそのような手法を用いて新しい建築デザインを生み出すことをゲーム的に捉えていた側面があったと思うようになりました。遊戯的に技術が活用されることで、その技術が発展することも多いので、それ自体が悪いわけではありませんが、地球環境配慮と言いながらも、地球との関係性に対する意識が希薄だったと反省したのです。そこで環境デザインを学び直したいと考え、会社を休職し、カリフォルニア大学バークレー校に留学しました。日本は近年豪雨被害が深刻ですが、カリフォルニアは旱魃が深刻で、乾燥による火災が頻発しています。また、海面上昇などに対しても長期的な視点を持って取り組んでおり、地球の異変に対する危機感を強く持っている人たちを多く目の当たりにしました。壮大な自然があり、快適な気候帯に属するカリフォルニアだからこそ、その自然との繋がりを大切にする思想を強く持ち、それを持続可能なものにするために、最先端のコンピューター技術を活用して地球と建築・都市の関係性を丁寧に分析しようとしていたのが印象的でした。

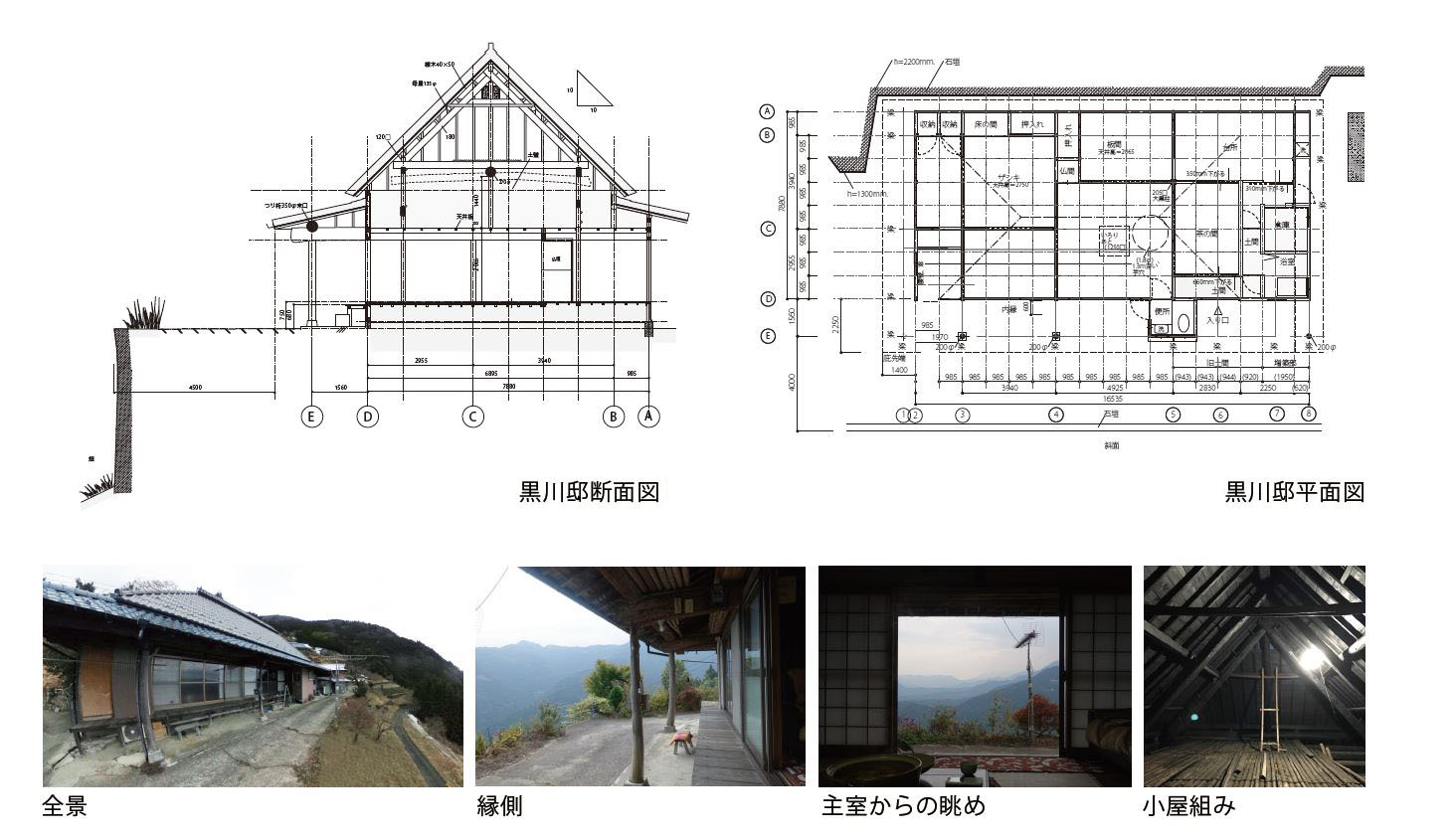

帰国した後、設計事務所を立ち上げ実践活動を続けながら大学教員になり、建築と環境の関係性について研究活動を続けてきているのですが、塚本由晴さんや能作文徳さんをはじめとする建築家や研究者とともに議論を重ねてきた「『地球の声』デザイン小委員会」での活動が契機となり、最近は新たな取り組みも始めつつあります。委員会での議論を通して見えてきたのは、建築にまつわるアクターネットワーク、つまり建築が地球に与える影響=地球の声を代弁するような建築デザインが求められるのではないか、ということでした。そこで私は、具体的な実践に入る前に、近代都市が生まれる前の過去をエコロジカルな視点から今一度見直してみようと考えました。例えば、徳島県の山間部にある「にし阿波」の伝統集落を対象に、この地で長い年月かけて生み出された集落配置や住居形式に蓄積された知性を、現地でのセンサーを用いた環境実測や、環境シミュレーションを用いた解析技術によって、学び直すことを試みています。デジタル技術は、短時間で追体験することが可能なのが特徴です。

「にし阿波」は中央構造線上に位置し、プレートの動きによって形成された急峻な地形の谷あいに沿って200を越える集落が分布しています。谷地形に沿って、海から風が流れ込んできて、斜面地では、昼は日射で暖められ上昇気流が生じ、夜には下降気流が生じます。水も重力により下降するため、水はけが良い。この自然の空気と水の流れを活かし、カヤを用いたコエグロと呼ばれる風雨による土の流出を防ぐ工夫を行い、山間部の気候に適した少量多品目を組み合わせる伝統農耕が受け継がれてきており、この「にし阿波の傾斜地農耕システム」は2018年に世界農業遺産に認定されました。

- にし阿波集落の鳥瞰写真(写真提供=新居建築研究所)

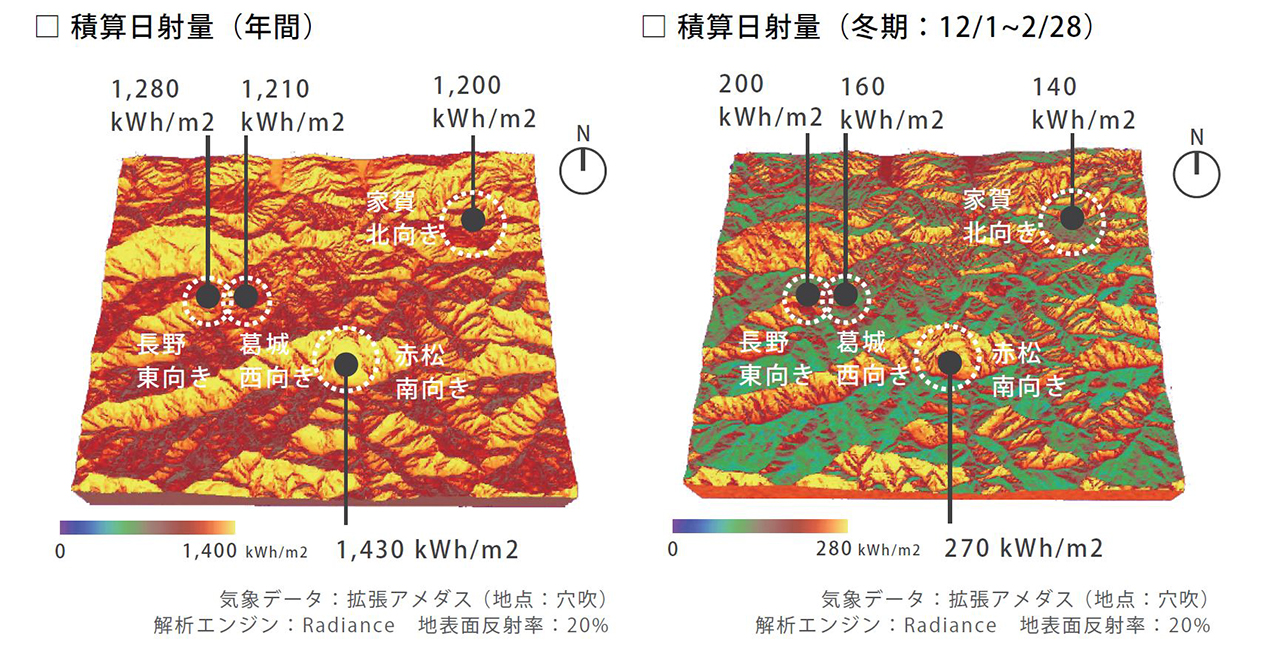

自然が作り出す地形は複雑で、さまざまな方角を向いた斜面が存在します。南向き斜面は「日の地(ヒノジ)」、北向き斜面は「蔭地(カゲジ)」と呼ばれていますが、この「蔭地」という言葉は必ずしもネガティブな意味で捉えられていないそうです。実際、集落が形成されているのは日照上有利なイメージのある南向き斜面だけではありません。大規模集落のひとつである家賀は北向き斜面に位置しているし、東向き斜面地に位置する集落もあれば、西向き斜面地に位置する集落もあるのです。そこで、北向きの家賀・南向きの赤松・西向きの葛城・東向きの長野の4つの集落に着目し、地形データと気象データを用いて、地表面の積算日射量を環境シミュレーションで解析してみました。すると、北向きの家賀集落は南向きの赤松集落と比べて、冬季の積算日射量は約50%となるけれど、年間でみると約80%となることがわかりました。北向き斜面でも、斜面勾配が緩ければ日射を十分に受けることが可能で、その日射量に適した農作物を育てているということが理解できました。一方、勾配が比較的急な北向き斜面における積算日射量は家賀と比べると少なく、そこに広がる集落は小規模だったのです。受ける日射量に従って、集落の広がり方が決定されていったようにもみえるのは興味深かったです。

- 集落ごとの積算日射量の解析結果

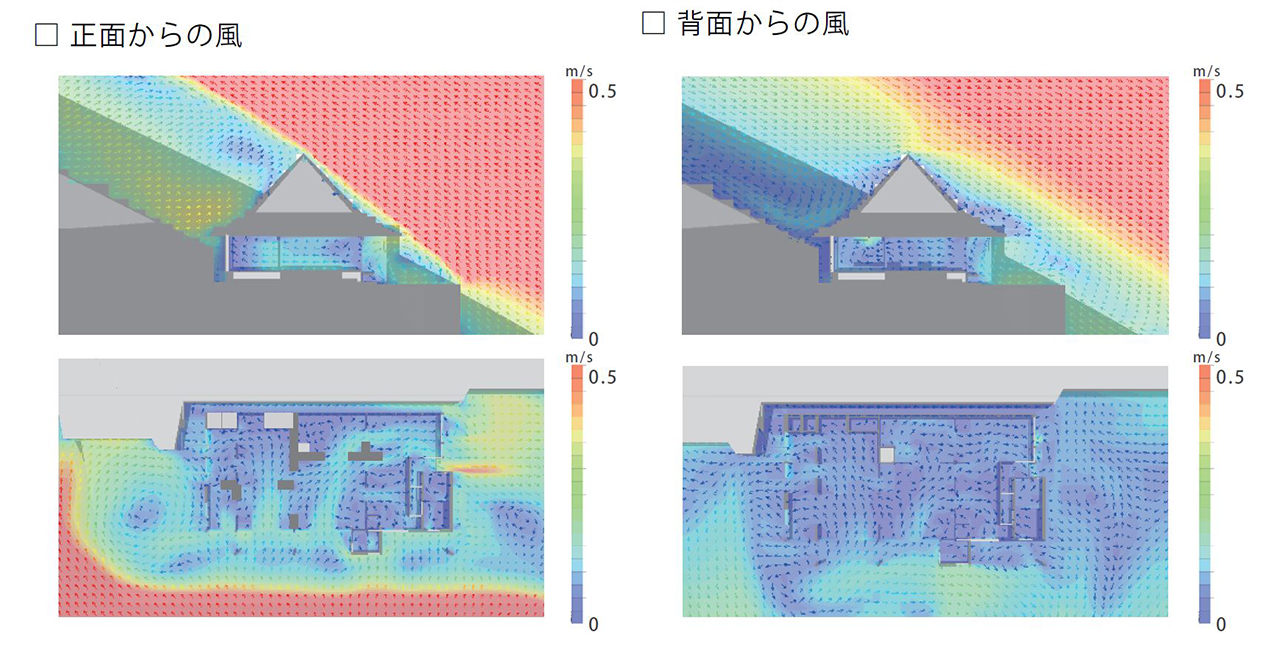

住まいの構え方からも学ぶことが多々ありました。環境条件の良い場所にまず農地が作られ、余った場所に、農地を作る際に地面からでてきた石を用いて石垣を築き、斜面方向を臨むように住まいが作られており、石垣から引きを取った位置に、山側は斜面に半分埋まるように建っています。これをモデリングして、環境シミュレーションで解析したところ、谷から吹き上がってくる強い風は石垣によってブロックされ、山から吹き下りてくる風は急勾配の屋根によってブロックされ、建物の前庭の風は弱まり、穏やかな風を室内に取り込むことができている、というように、厳しい環境から守るように、巧みに建てられていることが理解できました。

- 住まいにおける風の解析結果

このような過去の学び直しを継続しながら、ここで得た知見を現代における制作に活かしていきたいと、プロジェクトを仕掛けている段階です。

能作──環境シミュレーションによって、太陽、風、生命などを知ることができるんですよね。コントロールするのではなく、自然現象を知ろうとする姿勢に共感します。太陽、風、生命と共存してきた集落の暮らしの仕組みを現代のわれわれが想像するのは難しい部分もありますが、エンジニアリングの力を使って理解しようとする試みは興味深いです。

上妻──僕も非常に興味深く聞いていました。環境シミュレーションを用いたエンジニアリングの発想は短期的なフィールドワークではわかり得ないものへと接近する有効な方法だと思っています。集落の暮らしの調査に応用するのは面白い。環境からの分離が都市ほどに進んでいない地域における見えない知恵をデータとシミュレーションで可視化することは、都市における土地や気候との新たな関係を考えるうえでも非常に有効な方法だと思います。ただ、僕は「地球の声」というワードが少し気になりました。マーシャル・サーリンズ(人類学者、1930-)の『石器時代の経済学』(法政大学出版局、1984/原著=1974)という先駆的な著作によって、農耕の勃興が人類を豊かにしたという社会進化論に疑問符が付けられるようになって約40年の歳月が経ちました。端的に言えば、狩猟生活は労働時間も短く危険を伴ったエキサイティングな営みであり、定住・農耕生活は労働時間も長く単調で、収穫に対する長期的な不安を伴い、栄養という観点から見ても退行的であったと。ハラリは先に挙げた著作で「農業は人類最大の詐欺であった」と述べ、タッジは「農業は人類の原罪である」とまで述べています。僕たちは定住はおろか、近代的な技術社会を超え、情報社会の枠組みで物事を考えてしまう傾向があります。しかし、場所場所によって違った土壌と気候があり、各々には各々の価値-象徴の体系があり、そのもとでさまざまな思考や生活様式が存在しているわけです。それを「地球」ほどの大きなスケールで語ってしまうとさまざまな特異的な存在が気薄になってしまうのではないかと危惧しました。そうした抽象化は変数を捨象することになる可能性があります。

例えば、狩猟民は森の中で簡易的なキャンプを立てて生活しているので、動物の足音や土から顔を出す虫たち、風の強弱、雨などの影響をもろに受けます。レーン・ウィラースレフ『ソウルハンターズ──シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』(亜紀書房、2018/原著=2007)で述べられていることですが、彼らの場合、住居を持つとはいえ、森との連続性がとても強く、寝ている間でも完全な睡眠状態や覚醒状態といった二分法で語り得ません。彼らにとって睡眠とは夢と覚醒の間の状態であると言えます。この話は日本家屋において縁側や襖、障子のように、内と外の非連続の連続性を重視していたことと関連があると僕は考えています。つまり、日本家屋の設計者たちはかつて環境から家屋を完全に切断することに対して何らかの危険性を感じる敏感さを持っていたのではないかと。そして、そのように考えると、近代になって機能主義的に部屋の役割を定め、明確に連続性を断ち切る線引きを設けるようになったことについて再考する余地があると思います。近代化、あるいは機能主義的な方法論は、各々の環境の特異性を捨象した抽象的思考によってのみ原理的に成立し得るというものです。そして、それは具体的な事実が持つ複雑さとは異なる、近代人のナルシスティックな思考の現実への写像です。

川島──住宅において、セキュリティやプライバシーのために、敷地境界に塀を立て、窓にシャッターを設けるなどして、外部を遮断したいと考える人は多いと思います。しかし、閉じることで安心感が得られるのは事実だとは思うのですが、中の様子がまったく窺い知れない閉鎖的な住宅が立ち並ぶ街は想像するだけでも恐ろしく、あるべき姿ではないですよね。

同様に、太陽の熱や光、自然の風といったものも、制御しきれないものであるため、それらを遮断しエネルギーを使って機械設備で制御するほうが簡単だと考える人も多くいます。しかし、そのような自然の光や風を感じられない建築は辛いですよね。自然と繋がることは、身の回りの環境と地球規模の環境が連関しているといった「地球の上に生きる」感覚を取り戻すことに繋がるはずで、それには「歓び(Delight)」が伴うはずです。そして、自然は頼りになる存在でもあります。太陽は暖かさと明るさをもたらしてくれ、自然の風は涼しさをもたらしてくれます。自然はときに厳しく、そして不安定な存在ではあるかもしれないけれど、無限のエネルギーであり、無償です。建築における暖かさ・涼しさ・明るさは、現代では機械設備でも作りだすことができますが、その際には電気やガスといったエネルギーが必要になり、コストがかかります。また、最近の台風被害をみてもわかるように、災害等で都市インフラが寸断されれば機械設備は使い物にならなくなります。何より、機械設備はいつかは壊れるものです。グリーンランド北部のある町では、現在でも移動にスノーモービルではなく、犬橇(そり)を使うそうです。それはノスタルジーでも観光のためでもなく、現在においても優れた移動手段だからです。このような極地では、寒さに慣れている犬たちは走り続けてくれるけれど、「機械は壊れたら終わり」なのです。先ほど紹介した「にし阿波」では、まさに太陽・大地・生命といった自然との連関のなかで人間は暮らしてきたわけですが、現代においては、そのような自然との関係性の再構築こそが求められており、それに向けてエンジニアリングも有効だと思うのです。

また、先ほど「地球」という大きなスケールで語ることの危険性に対する指摘がありましたが、2015年に国連で採択された「SDGs (Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)」では、「誰一人取り残さない」と言って、地球規模で、飢餓や貧困を解消し、生態系を修正することを提言しています。このSDGsに則り、ライフサイクル全体を環境・経済・社会の観点から総合的に見ると、同じ環境性能を謳ったものでも、評価が変わるものもでてきます。例えば、同じ木材を使うにしても採取される土地の原住民に対する配慮も求められるといったことです。そう考えると、このSDGsは解像度を上げてアクターネットワークを見直そうという試みと捉えることもできるのではないでしょうか。

無意識的な領域を物質化する

上妻──とはいえ、短絡的に飢餓や貧困をなくそうと考えるのが先進国的発想だと思うんです。もちろん、その視点が有効な地域があることは間違いないですが、そこには多自然主義的な発想が欠けているとも言えます。例えば、狩猟民は保存や貯蓄という概念自体を持たないため、所得という基準を彼らに適応した途端、彼らは全員貧困層ということになります。事実、奥野克巳『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房、2018)で描かれているマレーシア、サラワク州の狩猟民たちは、皆行政によって貧困層として認定されていて、学校に通うとお金が貰えるなどの補助を受けられる状態にあります。しかし、彼らは川や森に行くといくらでも食べ物は取れるので、小学校の卒業率は非常に低く、中学卒業者に至っては今のところ1人もいないそうです。僕が奥野さんとプナン族が暮らす地域にフィールドワークに行ったとき、彼らは山の上り下りに疲れ果てている僕を見て「そんな身体でどうやって生活しているんだ?」と質問してきました。彼らの視点に立ってみたら、貯蓄量があるかないかよりも、狩猟に長けているか否かのほうが生活に直結します。自ら食料も獲得できない日本人の大部分は貧困ということになるのかもしれません。また、貧困とされている地域に対して先進国が金銭で援助したところ、住民はアルコールやドラッグにお金を使うようになった事例も多数あります。先進国は、交換原理だけが経済だと考える傾向があるため、短絡的に貧困は金銭で解決できると考える。しかし、各々に各々の生活様式があり、下手に介入することで数値に現れないところに問題が発生するんです。数値で解決することは生活のリアリティに欠けていると感じますね。また、先進国は自らの設定した基準を彼らに当てはめる権利があると考えているようですが、彼らは僕たちに彼らの基準を当てはめる権利はありません。彼らの基準を当てはめられれば、先進国は具体的な経験から分離しているという意味で最も後進国になるはずです(笑)。

- プナンの狩猟民と犬(提供=上妻)

川島──そもそもSustainable Development=「持続可能な開発」であり、開発を前提としているという意味で、人間中心的な概念ですね。

上妻──そうですね。先進国ではうまくいく方法が通用しない場所も当然あるわけですが、通用しないことを想像するのは非常に難しい。提言を行ううえでさまざまな種類の統計やデータは必要だと思いますが、データを用いて基準や計画を立てる際には、その人自体の環境も変数として思考や設計に反映されてしまうからです。僕自身も彼らに「そんな身体でどうやって生活しているんだ?」と指摘されるまで、上述したようなことを思いもしませんでした。僕はフィールドワークを通じて対象を分析するわけではなく、フィールドからさまざまなことを学んでいるのです。それは他者を含めた異なる環境に自ら身を投じることによる自己変容、自己陶冶の過程でもあり、そのなかで、僕は僕の環境に作られ、その環境を作るという循環構造のなかにいることを自覚する。自らの立脚点を無視してデータの普遍性や客観性を主張するのは難しいことを感得しました。産業革命以降、たった数百年でここまで地球が変わってしまったのは、人間のDNAや脳の抜本的変化が要因なのではありません。近代人が環境と乖離する文化的要因を勝手に作り上げたからです。存在論的転回にはさまざまな利点があると考えていますが、自らも状況に埋め込まれた自己であると認識し、自らの環境が思考に与える影響を認識し、自分はどう生きるのかを考えつつ、新しい主体と環境の繋ぎ方を考えるべきではないでしょうか。

川島──そうだと思います。先ほど、閉じることで安心感が得られるという話をしましたが、それは現在、住宅の間取りで個室を廊下で繋ぐ「中廊下型」が主流であったり、単身世帯向けのワンルームマンションが増えてきていることに現れていると思います。しかし、地球上の空間も資源も有限ですし、このように閉じていくことを過度に進行させることは、他者に対する想像力の欠如を助長することに繋がりかねません。ですから、建築に求められるのは、家族同士や街、そして太陽や風、そして大地や生命との関係性を再構築することだと思うのです。他者も自然も「わかり得ないもの」なので、不快に感じることもあるのですが、それと向き合っていく先に「歓び」があることを示していく必要がある。建築作品は一種のメディアですので、実例を通してそういった思想を伝えていくことも重要だと思っています。

上妻──意識的には不快だと感じることにもじつは長期的意味や機能があるんだと説得するわけですね。例えば、互酬は意識的には不合理な仕組みのように映りますが、進化論的視点から見ると、そこには1億年の試行錯誤の歴史があり、無意識的には理にかなっている側面もあります。たしかに近代化には、中世の有縁のしがらみや封建制度の煩わしさからの解放という側面があり、それは人々の自由を獲得する闘争でもあったわけです。しかしながら、有縁の無意識的な安心や中世の徒弟制などによって担保されてきた一見不合理に見える基盤があるからこそ、職人や武士は自己陶冶への余地を確保できたという見方もできます。戦後日本では、中間共同体の解体に対する嘆きが社会学をはじめさまざまなところで散見されますが、今は単線的に歴史を発展段階としてみるのではなく、忘れられた無意識的な領域をそれこそ環境シミュレーションやエンジニアリングも含めた先端技術を用いて可視化することで意識に提案することが求められているように感じます。そして、それを実践することが建築家の強みのひとつだと思うんです。

能作──文字にできないことを空間、物質化することが建築家の役割ではないかと思います。視覚だけでなく、触覚、聴覚などに対しても応えていかないといけない。こうした無意識の次元も含めて、人類に共通する感覚は大事にするべきでしょう。

上妻──僕も執筆するうえで、いかに環境から身体への働きを受け取り、環境から身体と言語を更新するかを大事にしています。これは執筆にも建築にも共通している態度と思います。今ここで書けるものはこれまで培ってきた経験の集積です。しかし、それは言語として抽象化されているので、言語にだけ頼ると経験を言語に従属させることに繋がります。僕は言語の共有可能性、象徴の非実在性など、言葉の力、可能性を信じていますが、それは直接経験によって繰り返し書き換えられることを条件にしてのことです。そうでなければ、言葉による専制が他者や環境にも及ぶという近代の病を繰り返すことになります。もちろん生きることは、意識で制御しきれない出来事との遭遇の連続です。だからそれを受け入れればいいだけだとも言える。

例えば、僕は年に何度か積極的にやりたくないことを意図的に自分に仕向けるようにしています。僕は生まれも育ちも都市生活者ですし、先端技術やガジェットも大好きなので、海外でのフィールドワークは本来避けたいものであったはずです。最近はやりたくないことをやりたいというよくわからない状態になっているのですが、大学生の頃の僕が今の僕の生活を知ったらゾッとすると思います。それだけ人というのは抜本的に書き換え可能であるという実感が僕にはありますね。

偶然性、わかり得ないもの、さまざまな変数を受け入れる場所を作る

能作──グレアム・ハーマン(哲学者、1968-)は『四方対象──オブジェクト指向存在論入門』(人文書院、2017/原著=2010)や『非唯物論──オブジェクトと社会理論』(河出書房新社、2019/原著=2016)で「わかり得ないもの」に対して言及しています。たいへん興味深い議論で、自分なりの解釈をして実践したいと考えています。ただ、いまのところハーマンの言説を建築家が解釈したときに表面的な意味や記号的な問題にしかなっておらず、ポストモダンの言説と変化していない印象があるんです。

川島──「わかり得ないもの」をイメージとして建築の形に直接的に結びつけようとする試みも見られます。上妻さんから見ていかがでしょうか。

上妻──そうですね、ハーマンに限らず、読者がすでに持っている言語体系を当てはめて読むことはいくらでも可能で、場合によってはポストモダン的に読むこともできると思います。ポストモダンのフレームを持つ人にとってエマニュエル・レヴィナス(哲学者、1906-95)による他者概念の拡張としてアルフォンソ・リンギス(哲学者、1933-)を読み、そのさらなる抽象化としてハーマンを読むことは容易です。だからこそ、ハーマンの理論を用いて繰り返されてきた言説を真新しいもののように語ることも可能です。熱心に追っているわけではないですが、建築分野で扱われているハーマンにはそういう側面もあるように思います。しかしながら、それは建築だけに限らず、同じ議論を別の用語やラベルで繰り返しているだけだというのはよくあることで、思想の流行を追うことにどんな意味があるのかわからないことも多いです。そもそも「わかり得ない」ものは人工的に即席的に作れるものではないと思います。しかし森の中では、そんなものは無数に存在している。そもそも人間の可視領域や可聴領域は生物学的に解明されていることなので、人間という動物にとってわかり得ないものなんて至るところに存在しているのは自明です。見ているものは自らによって規定されているものであることを受け入れるだけで済むことを、すごく深淵なことのように神秘化することには反対です。森ではわかり得ないもの同士の視点が当たり前に交差しているので、人間がわざわざ建築やオブジェを作って表現する意味がわかりません。人間も森の中ではひとつのアクターに過ぎないのです。人間が森の複雑な異種たちの絡み合いよりも複雑なものを作れるとする発想が人間中心主義であると思います。なので、今生きないといけない状況を考えつつ、わかり得ないものをわからないままに受け入れるような「場所」を作ることのほうが重要なのではないでしょうか。

川島──そうですね、大事なのは、最大限わかろうとすると同時に、それでもわかりきることができないものが存在することへの想像力を失わないことだと思います。ヤーコプ・フォン・ユクスキュル(生物学者、1864-1944)の『生物から見た世界』(岩波新書、2005/原著=1934)で、視覚、聴覚を持たないマダニが哺乳類の皮脂腺から出る酪酸の匂いを知覚して血を吸うマダニの環世界の話が出てきますが、最後の章で天文学者の環世界を描いています。同じ人間でも、身につけている知識が異なれば、世界の見え方が違ってくるのです。

上妻──人間中心主義の思考では、わかり得ないものを受け入れる「場所」を身体のどこにも許すことができません。すべて意識でコントロールしようとせず、ある種の受動性を許容する余裕が必要なのですが、建築家はその受動性が薄く、意識で何とかコントロールしようとする傾向がありますよね。もちろん、それは既存の社会に対して責任を担っている領域が大きいことも意味していて、自己勝手に能動的受動性に任せると言い切れないところを手放してはいけないのも確かです。僕はアンコントローラブルな領域を受容し、それと同時に、意識的な説明責任も手放さない建築家には期待するところが大きいです。とはいえ、そういう建築家は矛盾しているように見られてしまうというのも理解できます。

川島──たしかに建築家にはそういった傾向が見られると思います。複雑なものを作ろうとして、多くの変数を取り入れて設計しようとするのですが、じつのところそれは削ぎ落とされた限定的なものです。

上妻──その変数の取り方が意識的なんですよね。マルセル・デュシャン(美術家、1887-1968)の《大ガラス(彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも)》(1915-23)もそうですが、ジョン・ケージ(音楽家、1912-92)の「チャンス・オペレーション」などは、名前の通り偶然をいかに操作するか、意識的でないものを意識的に受け入れる状態を作ろうとする一見矛盾した試みでもあります。僕は彼らの実践を、意識していない変数を意識的に排除せずに意識に受け入れる方法論として再考に値すると思っています。

能作──建築におけるパラメトリックのブームも問題を抱えているのではないでしょうか。これは多くの変数によってあらかじめ想定された形態システムのなかでコンテクストを処理する方法です。例えば建築の学生が設計するものは、ほとんどがこの類になっています。自分も含めてこうした傾向に対して注意が必要かと思います。設計者の頭のなかで設定された形態システムがコンテクストに沿って変形されるという方法の閉鎖性は、偶然性に向き合えない病的な事態かもしれません。

川島──そして建築には時間がかかります。そして、その建築プロセスのなかで生じる変化を受け入れていくしかありません。そういうものを無視して強引に計画通りのものを作ろうとすると、つまらないものになってしまう。本来、建築はもっとゆっくり作るべきです。

上妻──そうした余裕を設けることが大事だと思います。建築を作るプロセスにも必ず予想外の出来事が起こると思いますが、それを取り入れるのか、もしくはトラブルシューティングして想定した計画の中だけで作るのか。また、プロセスのなかで意識的にコントロールできる変数だけを使うのか、偶然の変数もその都度ある種の選択を経たうえで受け入れるのか。抽象化された計画や規則が正しく、それにそって経験を手続き的に進めるのがいいのか、それとも経験の側から計画や規則そのものを書き換える余地があるのかという問いです。エドワード・S・リード(科学哲学者、1954-97)は『経験のための戦い──情報の生態学から社会哲学へ』(新潮社、2010/原著=1996)のなかで、現代は抽象化された規則が正いとされ、規則とは違った経験をした場合、正しさから逸脱した行為として処理してしまうがゆえに、人々の生活から経験の直接性が著しく失われていると警告しています。情報技術で管理し得る領域が広がれば広がるほど、経営者にとって計画の不確実性は下がるにしても、われわれが機械を使うのではなく、機械がわれわれを使っている状態が加速するという問題と向き合わなければならなくなります。そして、意識によって考え得る計画をそのまま現実に写像することが本当の意味で素晴らしい作品に繋がるのかどうかについて考える必要があると思います。

能作──私は無理やり建築の形にしなくてもいいと思っています。ものごとを深く理解すればするほど建築を作るだけではどうしようもないと感じることが多く、さまざまな変数を1つのシステムに集約させることにはやはり違和感があります。新築という成長時代の方法が、建築を作るときの思考の前提となっています。建築教育もそうでしょう。新築を前提にすると建物全体をコントロールする形態システムを考える傾向が強まります。そこではシステムから逸脱するものは排除されるか、「インクルーシブ」という標語によって柔軟な形態システムにまとめられるかになります。改修の仕事や資金があまりかけられない仕事から学んでいるのはコントロール不可能性です。コントロールできないものを引き受けたうえで、どの部分を作っていくかという選択になり、自分で作りえない部分との破調や亀裂について考えなければいけない。《西大井のあな》の場合は、どの部分を壊すかというところに悩みました。その結果「あな」ができました。

さらに新築と改修の対比も相対化する必要があると思います。新築というかたちで建築を大量生産する成長時代の枠組みが崩壊することによって、私たちは新築か改修かどうかというよりも本当に建築が必要かどうかまで問われ始めていると思います。そして新築も改修も、物質循環の側から見れば、原料を切り出して、組み立て、建物として固定され、壊され、廃棄され、というフローの一時点でしかありません。新築と改修の違いを設ける必要はないのです。さらにいうと、人間の生活を支えることにおいても両者の違いはあまり意味をなさないでしょう。人間の生活や地球環境まで横断する生態学的な視点から捉えれば、建物の全体性=形態システムに拘る必要が薄れてくるはずです。その代わりに浮上する価値は、太陽、土、風、水といった資源や木、石、砂、鉄などの建築を作るマテリアルが、建築するという行為によって繋ぎ合わせることができるかということになると考えています。このように考えると、従来の建築デザインにおける「それは建築的に面白いのか」とか「建築になっていない」といった問いかけに意味を見出せなくなります。建築は所詮は手段であることを引き受けないといけないのです。そのうえで、建築は生活を規定し、生活がまた建築を規定する、作ることと生活することを再帰的なものとして、そしてそれらの循環が必ずしも計画通りにいくことはなく、いろいろな可能性に分岐した予測不可能なものとして受け止めなければならないと思います。僕らは建築家である前に、日々生活している人間です。生きることに向き合いながら、できること、考えられることがもっとあるという心持ちで作ることができないかと思います。

《後編》へ続く

[2019年8月3日、五反田にて]

能作文徳(のうさく・ふみのり)

1982年生まれ。建築家、能作文徳建築設計事務所主宰。東京電機大学准教授。主な作品は《高岡のゲストハウス》(2016)、《ピアノ室のある長屋》(2017)、「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」(会場設計、2019)、《西大井のあな》(2018-)。主な共著は『WindowScape 窓のふるまい学』(2010)、『アトリエ・ワン コモナリティーズ──ふるまいの生産』(2014)。

川島範久(かわしま・のりひさ)

1982年生まれ。建築家、川島範久建築設計事務所。東京工業大学助教。主な作品は《Diagonal Boxes》(2016)、《Yuji Yoshida Gallery / House》(2017)など。

上妻世海(こうづま・せかい)

1989年生まれ。文筆家、キュレーター。主なキュレーションは、「世界制作のプロトタイプ」(HIGURE 17 -15cas、2015)、「Malformed Objects──無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「時間の形式、その制作と方法──田中功起作品とテキストから考える」(青山目黒、2017)。主な著作は『制作へ──上妻世海初期論考集』(オーバーキャスト、2018)。

- 過剰性=欠如に由来する人類の「制作」能力/産業革命以降の人類の活動と建築

- エンジニアリングの可能性/無意識的な領域を物質化する/偶然性、わかり得ないもの、さまざまな変数を受け入れる場所を作る