第10回:マテリアル・カルチャーとテクトニック・カルチャー

様式論と「点の建築史」

よりいっそう長期の射程、すなわち古代・中世・近世(ルネサンス)・近代・現代という長期のスパンで建築を捉える仕事を、建築史学はこれまでもやってきた。それならば、現代建築に関心を持つ人々皆が、書棚から西洋建築史の教科書を引っ張り出してきて勉強し直せば、それでマテリアルとテクトニックの魅力に溢れた現代の建築文化熟成がもたらされるのだろうか?

西洋建築史の教員としては、多くの人々が西洋建築史の教科書を読んでくれれば嬉しいと思うが、おそらくそれだけではマテリアル・カルチャー、あるいはテクトニック・カルチャーの観点から建築文化の歴史を再考することにはならないであろう。なぜなら従来の建築史そのものが、抽象的で形式的な様式的理解に基づくものだったからだ。

歴史上の建築を「様式」によって整理することは、主に18世紀から19世紀にかけて行われてきた。それは過去を分類し、一覧性の高いカタログ化することだったといえる。その際、もっとも重要だったのは、形態による分類であった。様式とは、過去の建築を、時間と形態のマトリクスとして整理したものだったのである。

様式という時間と形態のマトリクスが整理されたことにより、19世紀の建築家たちは過去を視覚的に理解したばかりか、それを建築デザインに応用することが可能となった。ルネサンスにおけるオーダー理論が古代のデザインに基づいた新築のためのデザイン理論だったのとまったく同様に、19世紀の建築家たちは様式理論を用いて、古代ギリシア風、中世ゴシック風、あるいは近世バロック風の建築などを、自在につくることができるようになったのだった。

ルネサンスの建築家がしばしば煉瓦と漆喰を用いた形ばかりの古代風円柱を制作したのと同じように、19世紀の建築家たちも、形の特徴としては様式理論に基づきながら、鉄やガラスといった当時最先端の建築材料を用いた、まったく新しい構築術を開発することにも熱心だった。すなわち、オーダー理論にせよ様式理論にせよ、形や輪郭という面では厳密な理論だった一方で、それがどのようにつくられるかということには無頓着だったわけである。「理論」は形態の問題を扱い、それとは別の「技術」の分野がマテリアルや構築術を扱うことで、「デザイン」と「工学」の分業体制が成立してきたといえるだろう。

-

- fig.5──鉄とガラスでつくられたゴシック形態の建築空間、オックスフォード大学自然史博物館(ディーン&ウッドワード事務所、1860年開館)(筆者撮影)

このように19世紀の様式理論は、ルネサンスのオーダー理論と同じく、新築理論としての役割を果たすことになった。だが、それに加えてもうひとつ、いっそう重要な役割があった。それこそが、歴史的建築の修復という、19世紀に端を発する新たな建築行為であった。様式理論は19世紀の建築界にリバイバリズムをもたらしたが、まったく同じ時代に歴史的建築の修復という文化財的な建築行為が始まったことは、けっして偶然ではないだろう。両者の背景に等しく存在したのが、様式理論だったわけである。

ここで注目したいのは、ルネサンスのオーダー理論も19世紀の様式理論も、本質的にはともに新築デザインのための理論だったという点である。いずれも過去に範を求めているのだが、それにもかかわらず、両者は紛れもなく新築のための理論であった。その理論は、長い時間のなかで多様な変化のバリエーションを生み出してきたはずの建築の歴史を、理想化された形態という一瞬のなかに封じ込めようとする考え方だったといえるだろう。それがゆえに、彼らは歴史的な様式を身に纏った真新しい建築をつぎつぎに建設することができたし、歴史的な建築を、それが新築されたときの姿(竣工時点のオリジナル)に修復することもできた。英国のジョージ・ギルバート・スコット(1811-78)のように、新築の仕事と修復の仕事の双方で活躍する建築家が登場したのは、いずれの仕事も様式理論をバックボーンにしていたことを考えれば、当然のことだったわけである。その理論は、重厚かつ真新しい、新築あるいは歴史的な建築をつくりだすことに、大いに役立ったのだった。オーダーや様式がもたらした抽象的かつ形式的なデザイン理論は、たとえその形の特徴がモダニズム以降の建築と断絶しているように見えたとしても、現代まで続いてきた建築理論、建築意匠の考え方の原点だったのである。

-

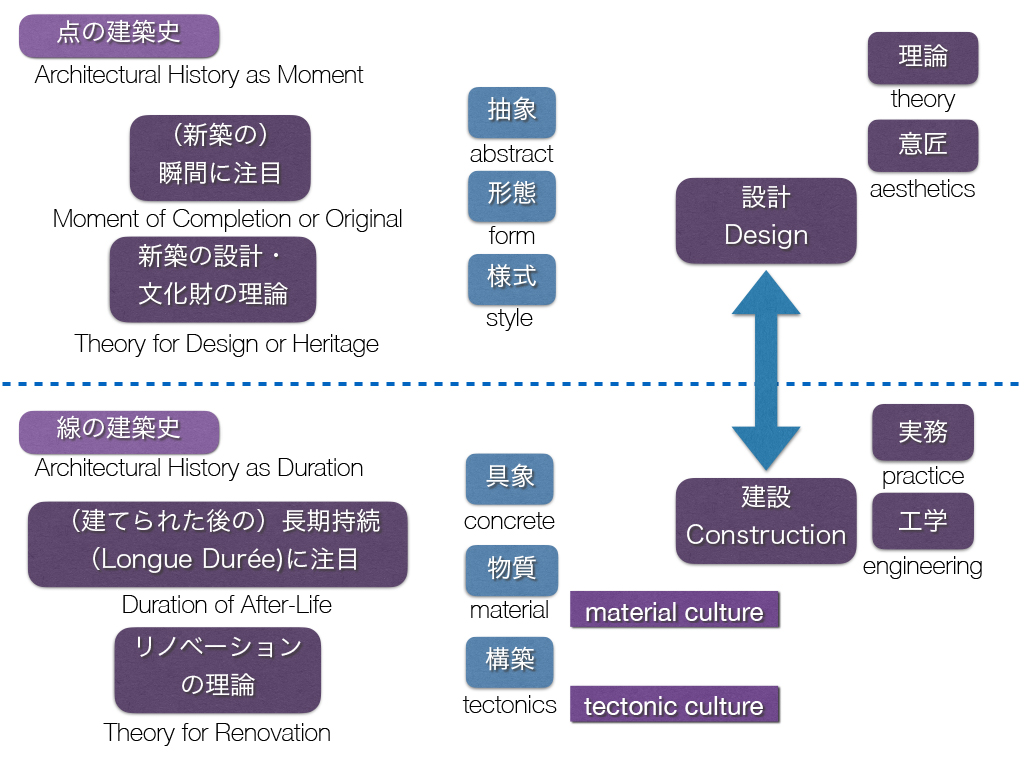

- fig.6──建築理論の2つの側面。「点の建築史」と「線の建築史」の観点から(筆者作成)

以上の議論をfig.6のように整理したとき、従来の建築理論は、上半分の「抽象」「形態」「様式」の側を扱ってきたといえるだろう。一方、下半分の「具象」「物質」「構築」の側は、実務や工学の問題と考えられ、建築理論の問題としては扱われてこなかった。それに対して本連載が論じてきたことは、この下半分の側を人文的な観点から再考し、建築理論として論じる可能性を示すケース・スタディであった。

念のため付言すると、ルネサンスから現代に至るまで建築理論・建築文化の中心的な役割を担ってきたfig.6の上半分について、その役割はもう終わったなどというつもりはない。ただし、物質文化の観点から見たとき、下半分にも理論・文化としての豊かな可能性が拓けているにもかかわらず、こちらの側面については圧倒的に議論が足りていなかったように思われるのである。

サッカーに喩えれば、私たちはこれまで、右サイドの攻撃パターンについてはありとあらゆる攻め方を試してきた。だが現在の建築界は、大きな社会の変化のなかで、少々攻めあぐねているような状況にある。だが、がら空きの逆サイドにパスを出してサイドチェンジをすれば、まったく新しい攻撃を組み立てることができるのではないか。

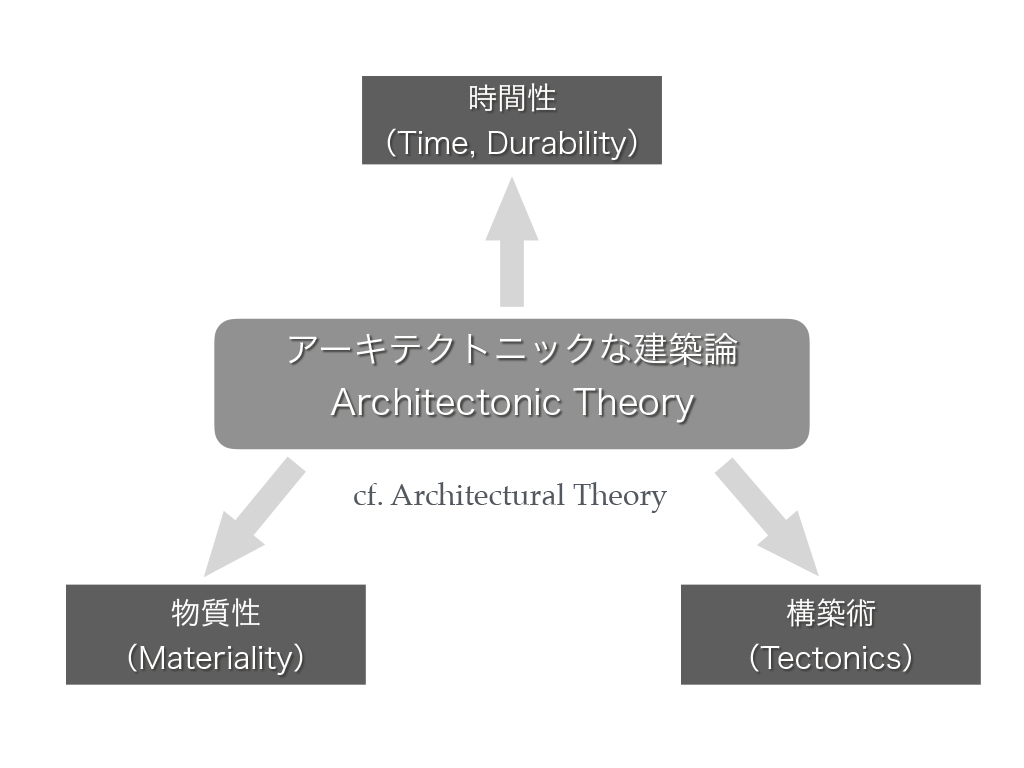

筆者はそれを、「アーキテクトニックな建築論」と命名したわけである。

アーキテクトニックな建築論

筆者は近年、「点の建築史」から「線の建築史」へ、を謳って研究を進めている。従来の建築史、すなわち様式理解に基づく建築史学は、歴史的建物が新築の建造物として竣工した瞬間、あるいは理想とされる瞬間にばかり注目してきた。それは文化財の分野においても、オリジナルの瞬間、あるいは最盛期と呼ばれる瞬間を特別視するという態度に表れている。

だが建築は、時間の影響を受けざるをえない運命にある。歴史的な建築はもちろん、現代建築もまた、本質的に時間の流れのなかにあるのだ。それを、ある瞬間の理想的な形態によって理解しようとする態度は、結果的に建築の短命化をもたらしてきたのではなかろうか。たとえ、風化の影響が表れにくいメンテナンス・フリーの素材を用いたとしても、それはせいぜい10年か20年のあいだ、理想としての新築の状態を保ってくれるだけである。メンテナンス・フリーの魔法が解けたとき、人々は落胆し、かえって解体という運命が早まることになるのだ。

歴史的な建物もまったく同様である。何十年、何百年の歳月を生き残ってきた建物は、さまざまなメンテナンスや増改築を経てきたはずである。そうした歴史的建造物を、理想とされるある瞬間の状態で固定するということは、そこに流れる時間だけを止めよ、というSFのような要求をしていることにほかならない。デザインの面、マテリアルの面、構築や構造技術の面で、建築の時間変化をどのようにポジティブに捉えることができるか、そうしたことを前向きに議論することが必要であろう。

-

- fig.7──アーキテクトニックな建築論から見た「時間性」「物質性」「構築術」(筆者作成)

拙著『時がつくる建築──リノベーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)において、筆者は建築の時間論を試みた。この書籍と本連載はそれぞれ別の試みとして行われたが、以上のように時間の流れのなかに必然的に位置づく建築の問題を考えていくうえでは、同時に抽象的な形態論よりも、マテリアルや増改築のような具象的な物質論、構築論が必要になってくるだろう。すなわち本連載の「アーキテクトニックな建築論」は、「建築時間論」と融合させることで、議論が深まりそうだ。そこで次回は、本連載の観点から改めて時間について考えてみたいと思う。

註

★1──Harry Francis Mallgrave, Companions to History of Architecture, 4 vols, Willey-Blackwell, 2017.

★2──Cammy Brothers, "What Drawings Did in Renaissance Italy", H. F. Mallgrave, op.cit., vol.1, pp.105-106.

★3──Ibid., p.105.

★4──H・F・マルグレイヴは『近代建築理論全史──1673-1968』において、きわめて現代的な視点から建築史を眺めつつ、この射程を大きく拡げた。本書は「近代建築理論」というタイトルで、17世紀から20世紀までを連続的に論じた、きわめて野心的な試みであった。一方、★1でとり取り上げたマルグレイヴ編による4巻本は、ルネサンスから20世紀までを扱う、ある意味で古典的な枠組みが用いられている。

★5──むろん、後述する19世紀の様式主義建築や、20世紀後半のポストモダニズムは例外である。これらは「形態」の参照源として、美術史や西洋建築史で扱われてきた古代以来の「長期の建築史」を現代建築のために、おおいに参考にしたといえる。

★6──マリオ・カルポ『アルファベットそしてアルゴリズム』(美濃部幸郎訳、鹿島出版会、2014/原著=2011)

★7──一方で想像を絶するような大空間を組積造で実現したゴシック時代の石工たちが、秘密の知識を有していたというフリー・メイソン伝説があるかと思えば、他方でルネサンスの巨匠建築家たちのなかには、「石工の出身で」という枕詞とともに説明される者たちもいる。両者の「知的な建築家像」による区別は、本質的なことではないはずだ。

★8──ジョルジョ・ヴァザーリ「技法論 建築について」若桑みどり訳(『ヴァザーリの芸術論──『芸術家列伝』における技法論と美学』平凡社、1980、80-81頁)

★9──「ゲーテ 文学論 美術論」小栗浩訳(『世界の名著 続7 ヘルダー ゲーテ』中央公論社、1975、306-307頁)

★10──ゲーテ自身はこのエッセイによってゴシック再評価を試みたが、彼はゴシック建築が「調和のとれた無数の部分から成り立っていた」と説明し、ゴシックにも「調和」があったという観点から評価しようとした。すなわち彼にとっても「混乱・無秩序」は批判の対象だったのであり、むしろゲーテから始まるゴシック再評価は、近代における調和的で視覚的なゴシック・リバイバルをもたらすこととなったといえる。

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- Studies in Material Culture/Studies in Tectonic Culture/中世とルネサンスの断絶

- 理論としてのオーダーと、実践としてのスポリア

- 様式論と「点の建築史」/アーキテクトニックな建築論