なぜそこにプーさんがいるのか

──『Inui Architects──乾久美子建築設計事務所の仕事』書評

──『Inui Architects──乾久美子建築設計事務所の仕事』書評

このテキストは「書評を」と依頼を受けて書かれたものである。が、竣工した建物の解説と写真を主とする建築家の作品集の「書評」を書くということはいったいどういうことなのだろう、と戸惑ってしまったことをまずは告白しておこうと思う。おそらくそれは、その建築家について直接語るということ、今回でいえば乾久美子論を書くということにきわめて接近する行為でありながら、しかしそれとは決定的に異なる営みとなるはずだ。明々白々のことながら、作品集を読むという経験と実際の建物を訪れるという経験のあいだには大きな隔たりがあり、冒頭の乾久美子による論考「小さな風景と建築」を念入りに読み、掲載されている写真を凝視し、複数の写真の組みあわせを体験し、図面をいくら読み込んだところで、作品集から仮構される建築経験は実際の建物のそれとは大きく異なる可能性が高いだろう。とはいえ、作品集がもたらす建築経験は決して現実空間の紛いものというわけではなく、それはそれとして、自律した価値体系をもっているのではないだろうか。だからここでは、作品集を読むという過程──書籍の表面とほかならぬこの私との出会い──において生じていることを「いかにそのまま考えるのか」ということを念頭においてテキストを書き進めていきたいと思う。

- fig.1──『Inui Architects──乾久美子建築設計事務所の仕事』著者=乾久美子、編集=乾久美子建築設計事務所(森中康彰・沼田優花)+スペルプラーツ(飯尾次郎・中村睦美)、ブックデザイン=菊地敦己、LIXIL出版、2019[撮影=筆者、以下同]

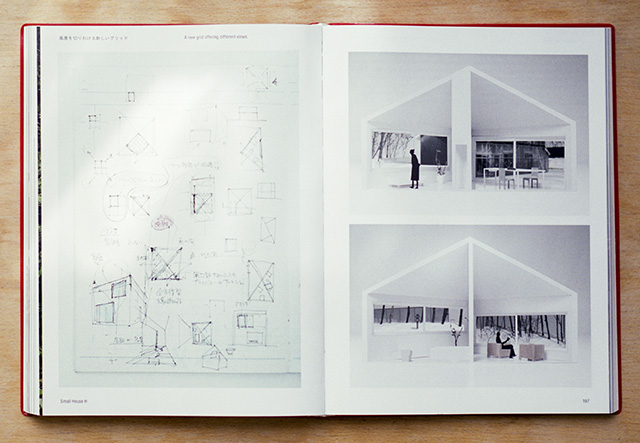

さて、『Inui Architects──乾久美子建築設計事務所の仕事』(以下、『Inui Architects』)がまずもって読者に与えるのは、この作品集がどこかすっきりとしたつくりをしているという印象だろう。この「すっきり感」はまちがいなく、作品集を構成する際の形式的な簡明さにもとづいていると思われる。形式的だから簡明だ、ということではない。形式には情動をもたらす作用が各々固有に備わっており、そのなかでもすっきりと明快な印象をもたらすような形式が吟味・実装されている、ということだ。それは3つのセクションに分かれる明快な全体構成(マニフェスト的な論考/写真を中心とした建築作品の詳しい解説/図面及び補足情報)、テキストが写真のキャプションとして(あるいは写真がテキストの説明として)従属するのではなく、両者が同じ身分をもった構成要素としてグリッド状に配置されていること、見開きで情報が完結していること、リノベーションのプロジェクトであれば左右のページで新旧の建物の状態が対比されていること、標準仕様書を思わせるえんじ色のビニールソフトカバー(とても開きやすい)、などなど枚挙にいとまがないが、こうした作品集をつくる手つきと、この作品集に収録されている乾事務所の仕事が共鳴しあっていることを見逃してはならない。たとえば2009年の《スモールハウスH》では対角線上に壁が配された正方形平面が平面形式として採用されているが、ここでは正方形の4つの角が、フェンスや灯籠といった周囲の何気ないエレメントの布置が切り替わるまさにそのポイントに合わせて位置づけられているがゆえに、各室の窓から見える眺めは驚くほど変化に富むものとなっている。単純な幾何学の、環境へのとても慎重な配置が、何気ない風景のなかにあった潜在的な差異を浮き彫りにしているわけだ。脈絡のない要素が即物的に隣接する風景をあくまで肯定的に受け止め、形式に備わっている構造性によってそれらをうまく整理するのである。

- fig.2──『Inui Architects』pp.196-197(《スモールハウスH》群馬県、2009)

『Inui Architects』では《唐丹小学校/唐丹中学校/唐丹児童館》(2018)や《延岡駅周辺整備プロジェクト》(2018)から《アパートメントI》(2007)まで、おおよそここ10年の乾久美子建築設計事務所(以下、乾事務所)の仕事が、基本的には時代をさかのぼっていくかたちで掲載されている。本書の掲載作品を通して確認できるのは、バナール(凡庸)でありながら生き生きと使われる場所への愛着であり、それらを具体的な仕方で計画へと組み込んでいこうとする建築家の強い意思である。しかし近年の乾事務所の仕事を、形式的な明快さという前述した特徴だけで語り尽くすことは難しいのではないかと思われる。というのも《スモールハウスH》で成功していたような、有限の構成要素のあいだの差異にもとづきそれらをコンポーズすることである調和を生みだすという方法は、要求される建物の規模がおおきくなりプロジェクトが公共的な性質をもつにつれ、つまりよりどころとなる特定の身体や風景がなくなるにつれ、難しくなるのではないかと考えられるからだ。ここで前景化するのはコンポジション=決め打ちの不可能性であり、より流動的な環境のなかで、人間のみならずモノや光・風といったさまざまな主体が緊密なネットワークをつくることで生成する「生きられた場所」を建築家が用意しうるか、という問題にほかならない。

2013年に約1年をかけて実施されたリサーチをもとに2014年に開催された展覧会「little spaces 小さな風景からの学び」(TOTOギャラリー・間、2014年4月18日~6月21日)と、合わせて刊行された書籍『小さな風景からの学び──さまざまなサービスの表情』(TOTO出版、2014)では、こうした問題意識が下敷きにされていた。

こうした生きられた場所への興味は、事務所での実務とも関連している。最近では、「延岡駅周辺整備プロジェクト」(2011年~、宮崎県)でプログラミングの提案を求められているように、そもそも「何をつくるのか」「なぜつくるのか」ということまでを整理しなくてはいけない場面が出てきた。これまでのように施主の希望に対して「どうつくるか」を答えればいいだけのものから、人が集まることに対する根源的な提案が問われるようになっているのだ。こうした新しいタイプの要求に応えるべく、人の集まりの意味を求めて市民活動の活動拠点やコミュニティ・カフェなどの事例を地道に調査するようになったのだが、そうした調査の中にも、先ほどの「読み人知らずの場所」が登場することに気づいた。人を集めている場所の中には誰がつくったのかわからないような半公共的なものが存在し、公共施設以上の盛り上がりを見せている。設計者としてその事実は無視できるものではないし、むしろそこから何かを学ばなくてはならない。(...)しかし相手は現象的なものである。数個のサンプルからだけでは何もわからないだろうし、その現象をいきなり建築のデザインに融合することはできない。やはり、それを何かしらの形で抽象化して構造を見出す必要がある。そのためにもサンプル数を増やし、ある種の客観性に至りたいと感じるようになった。★1

乾によれば、「小さな風景からの学び」においてリサーチの対象になったのは、人の行為が空間として構造化されるまさにその瞬間を我々に教えてくれるような場所の数々である。それは身の回りにごく普遍的に存在しているある個別具体的な「習慣的な身体」と「モノの組成」のセットであるが、そこで乾が注目するのは単に形態的な問題だけではなく、むしろ人が主体的に場所へと関わっていく働きであり、種々雑多な要素が絡み合う生態系的なネットワークをかたちづくる動的なプロセスであった。ここでは先に引用した『小さな風景からの学び──さまざまなサービスの表情』での記述と、5年後の『Inui Architects』における乾の語り口の、微妙な語彙の変化に注目すべきだろう。

しかしながら、ひとりの設計者として、建物の設計そのものがこうした場所づくりにどう寄与するのかを愚直に考えてみたいという気持ちは捨てきれない。それは例えば、集落やアノニマスな建築に見られる生態系のようなものから建築空間に関わる部分だけを取り出して、それを設計に応用するということを考えたいという意味ではない。そうした形態論にとどまっていたこれまでの状況を超えるためにも、生態系が生まれるプロセスを踏まえ、そのうえで、新しい生態系が生まれるきっかけがつくりたいのだ。(...)必要なのは、プロセスのコマを進めるきっかけとなる最初の一手であり、その一手とは環境としての確かさである(このときの「環境」には、自然環境だけでなく建築も含まれることはいうまでもない)。もうすこし具体的にいえば、それは、人が反応し、つい関わってしまうような構造を内在化させることであり、そうすることで建設後に使い手と環境が一体となった場所としての成長を促すことである。そうした構造性の構築にこそ、建築が果たすべき役割が宿っていると私は考える。★2

徹底した「観察」が主題であった「小さな風景からの学び」から、ふたたび「つくること」へ。本書『Inui Architects』は、たんなる作品集であることを超えた、「小さな風景からの学び」を引き受けた乾事務所の葛藤・探索・実践のアーカイヴである。人がその場所につい関わってしまうような構造性は、いかにプロジェクトへと内在化させうるのか。そしてそのような構造性がいかにプロジェクトと場所の双方を成長させるのか。これは本作品集において、そしてここ最近の乾事務所の仕事において繰り返し検討されている、きわめて重要なマニフェストである。

以上を念頭においたうえで紹介したい1枚の写真がある。本作品集を通してもっとも重要であると私が感じた写真である。

見開きで大きく掲載されたこの写真をじっくりと見ていると、あたかも空間のなかに身をおいているような気分におちいる。100-101ページのこの写真と270-271ページの見開きの平面図をせっせと行き来しながら、いま、リトルスペースと呼ばれる小屋のような空間を東側にむかって眺めているのだということを理解する。なるほど、手前に見えているリトルスペースはなかでもおおきめのもので4メートル四方くらいだ、左手奥に見えるリトルスペースは平面のサイズが小さいからか、全然印象が違うな......ふむ......、と、図面にサンスケ(三角スケール)を当てながら分析する。ひと通りの解読を終えたところで、すこし写真に違和感を覚える。そこで、画面の中央で青いカゴにぴったりとおさまって写り込んでいるプーさんのぬいぐるみの存在に気がつく。いささか唐突に空間のなかにあらわれた(ように思われた)プーさんに、はっと息を呑む。日をあびて気持ちよさそうに佇んでいるプーさんとそのとなりに置かれた謎のトロフィーは前ページ・次ページでも登場しており、むしろこのプーさんを媒介にしておなじリトルスペースが異なる視点で撮影されていることに気がつくのだが、いったんプーさんの存在を察知してしまったとたんに、なぜ自分はこの絶妙な位置にレイアウトされたプーさんを見逃していたのだと、動揺が隠せなくなる。

プーさんに気づいたときの突き刺されるような空間体験、それを作動させたこの写真のもつ構造性と、《七ヶ浜中学校》それ自体がもっている構造性のあいだには、たいへんに重要で分かち難い相関性があるように思われる。この作品集を見たままに十全に、そして真剣に受け止めるならば、なぜそこにプーさんがいるのか、いや、なぜそこにプーさんがいなくてはならなかったのか、と、私たちはこの作品集に問わなければならない。

写真にまつわるこうした経験は、ロラン・バルトの『明るい部屋──写真についての覚書』(1980)において明快な仕方で言語化されている。写真には、作者が細部まで制御可能な絵画やテキストとは異なり、「ふいに何かをとらえてしまう」という特性がある。バルトは「写真がふいにとらえてしまった謎の細部」であるプンクトゥム(punctum)と、写真経験において社会的にコード化された要素であるストゥディウム(studium)というふたつのカテゴリーを設けて写真経験の分析を進めている★3。建築写真における一般的関心=ストゥディウムは空間のサイズや素材感、構成要素の位置関係、その場所の一般的な使われ方などであろう。それらは図面とサンスケを通して分析的に把握できるものである。対してプーさん=プンクトゥムは、いくら図面を凝視したところで決して把握することのできない現実である。図面には描かれない、しかし、写真には入りこんでしまっている。

コード化され意味が固定されたストゥディウムに対し、プンクトゥムは複数の意味に対し換喩的に開かれ、代替的に他のオブジェクトを呼び寄せる★4。上記の写真の例でいくと、プーさんのぬいぐるみとそのとなりの謎のトロフィーは明らかに単体の物体であり、写真はこれが撮影時に間違いなく存在していたことを保証する。しかし我々はこれらの対象に関して部分的にしか情報を受け取ることができない、がゆえに、それがなぜそこに存在しているのか、あるいは日常的にどういった仕方でこのプーさんが扱われているのか、などは断定することができない謎として残される。写真というメディウムに特有の「実在を保証されつつも謎である」という細部の性質がポイントとなる。たとえば先端に丸い金色の球をあつらえたこのトロフィーは年に1回おこなわれる球技大会のトロフィーであり、プーさんとトロフィーは大会で優勝したクラスに近いリトルスペースへと年々移動しているんじゃないかとか、すごく大切に扱われていそうなこのプーさんはもしかしたら仙台出身の羽生結弦選手にゆかりのあるものなんじゃないかとか、ともかく、これらのオブジェクトは"たまたま"この写真のフレームにはおさまらなかった外側の世界にむけて我々の想像力を駆り立てる。こうしたプンクトゥムの換喩的なはたらきは、写真にうつっている世界のフレームの外側のあり様をみずからすすんで想像しよう、その世界に参加しようという態度を我々に呼び起こす「最初の一手」となるのだ。

プンクトゥムに突き刺されるという体験を経たあとで当のストゥディウムに意識を戻してみると、先ほどとはまるで異なった仕方で空間を認識することになる。たとえば写真が切り取るフレームの外側へと、この建物が存在している周囲の環境全体へと意識が押し広げられてから気づくのは、この写真がとても静かだということである。こどもたちも先生もこのフレームの内側には写っていない(だからこそ何気なく佇んでいるプーさんを意識することができたのだが)。けれど、こどもたちはフレームの外側に確かに存在しているはずだ。いまやその確信がある。そうか、撮影時は授業中だったのかもしれない、そしてこの写真は4時間目が後半にさしかかる正午、給食の時間とお昼休みを静かに待つリトルスペースの住人を写しとった写真なのかもしれない。と、ここでは建物が持続する時間のなかにあるのだという当然の事実があらためて浮上してくる。

とはいえ、このような構造性を写真一般に見出せるというわけでは決してない。いわば、このプーさんが第三者にむけてプンクトゥムとして作用する条件がここには存在しているのだ。たとえば当のオブジェクトが、ほとんど色彩のない建築空間のなかにあってあきらかに際立っているチェック柄のテーブルクロスを手前から目で追っていくといきあたる位置にあるということ、作品集のノドを巧妙に避けつつもおおよそ画面の中央に配置されていること、右側(南側)から適切な太陽光がさしこむことでプーさんの哀愁さえ感じさせるような表情を写しとっていること、建物に正対していないことと同時に前後左右隅々にピントがあっていることで一点透視図法的な中心性を避けていること、ごくごく小さく写しとられていることでプーさんに適度な潜在性が与えられていること、などである。つまるところここでは、たいへん巧妙に企図された形式的な操作の徹底の末に、読者とプーさんの「予期せぬ出会い」が用意されている、といえよう。情報で覆い尽くされている紙面のその表面から、強制的な仕方ではなく、あくまでもさりげなく、特定の図を「事後的に析出する」傾向をもたらすということ。疑う余地もなく、これは技術的な問題である。もちろん撮影者(山岸剛)や同行したであろう乾事務所のスタッフ、書籍のデザインや編集に関わった方々がどれほどの意図をもってこの注目すべき細部を配置したのか、ということは、一読者である私にはわからない。わかるのは写真の表面から受け取ることのできる情報のみであるが、しかしなおここで明らかになっているのは、プーさんのぬいぐるみとトロフィーを写真から「取り去る」ということを、《七ヶ浜中学校》という建築物がもっているコンセプトは決して許さなかった、ということではないか。こうした要素が建築空間における大切な「構成要素」の一部としてある緊密なネットワークのなかに含みこまれているからこそ、写真はそこに住み着く生き生きとした世界を決して排除しない。いや、できないのだ。

ストゥディウムとプンクトゥムの関係を、もうすこし踏み込んで考えてみよう。ストゥディウムは写真イメージにおける一般的な関心を惹き起こす要素であり、写真における機能的な側面(情報伝達)を担っているもので、私たちは教養や文化的コードにもとづいて、ある規定された仕方でそれを受け取る(このとき指示対象と指示内容の間には「約束=convention」が存在している)。対してプンクトゥムは無媒介的に(記号を介さないで)与えられる被写体の現実性(「それは=かつて=あった」)であり、「ストゥディウムを破壊(または分断)しにやって来る」★5、写真の機能-外的な要素である。ここで吟味されるべきは、両者の交換可能性、そのゆれうごく関係性であろう。ストゥディウムを受け取り、それがプンクトゥムによって破壊され、以前とは別の仕方でストゥディウムに回帰するという一連の流れは、私と写真のあいだにある持続した関係性、すなわち「生きられた時間」を形成する。

ストゥディウムとプンクトゥムの関係は、いわば反転する可能性を潜在した図と地の関係にある。たとえばジョセフ・ジャストローのウサギアヒル図やネッカーキューブ図のような、一見すると矛盾するように思えるふたつの方向やかたちを同時に含んでいるこれらの図式は、こうした知覚の移り変わりを示す有効なエンブレムになるだろう。同じ図形が、あるときには飛び出し、あるときには凹んで見えたり、あるときはウサギに見え、あるときはアヒルに見えたりすること。こうしたパースペクティヴの反転を可能としているのは、図と地が対等な力関係をもって並存しているからである。今回とりあげた写真でいえば、たまたま筆者が建築を専門としているからこそはじめはプーさんの存在に気づかなかったけれども、もし読者が建築の専門家でなかったり、学校生活が身近なこどもたちであったりすれば、まっさきに目がいくのはむしろプーさんのほうかもしれない。このときプーさんはストゥディウムであり、建築空間はむしろ地として意識から退隠しているだろう(この写真においてストゥディウムとプンクトゥムをあらかじめ峻別することは不可能なのだ)。しかし透明なリトルスペースが中庭に向かってぽこぽこと飛び出している状況は普通ではなく、背景として完全に埋没しているわけではないようにも思える。ゆえに、プーさんを図=ストゥディウムとしたときに地となるリトルスペースの空間性は、事後的に主題として発見されうる潜勢力をもった背景として存在していると考えられる(いわば"細部ではない"プンクトゥムである)。他方、《七ヶ浜中学校》が通常の学校建築からあきらかに逸脱する空間構成をもっていた場合、この写真における大半の読者の関心=ストゥディウムは、その空間構成への着目へと固定化されてしまうだろう。本作品集に収められた乾事務所のいずれの仕事も、抑制された、過度な洗練を避けた空間性をもち、いっけんするとそっけない雰囲気さえを携えているが、こうした特徴は写真経験における図となる要素と地となる要素の往還や重ね合わせを可能にしている要件なのである。

私は先ほど、「なぜそこにプーさんがいるのか」という問題が、《七ヶ浜中学校》という建築物そのものがもっているコンセプトと切り離せないのではないか、ということをほのめかした。換言すると、1枚の写真の、あくまでその表面から見出されたストゥディウム(写真の機能を担保する要素)とプンクトゥム(機能-外的な要素)の交換可能性が、「人がその場所につい関わってしまうような建築の構造性」となんらかの相関性があるのではないか、という仮説である。

たとえば、私の身体にぴったりとよりそい、どこまでも「サービス満点」で、徹底して機能的に設えられた空間というのは、どこか息がつまる。設計者が「サービス満点」の空間を設計するとき、そこでは特定の身体が、特定の生活が、特定の機能が、特定のふるまいが、特定の状況が、特定の価値基準が、あらかじめ措定されている。だからそこで生きる「私」は、設計者が想定した「私」として生きることを強いられ、空間と再交渉しながら主体的にその場を使いこなしていく意思は抑制されてしまう。

それとは対照的に、たとえば《唐丹小学校/唐丹中学校/唐丹児童館》の廊下や《延岡駅周辺整備プロジェクト》の構造フレームはどこか即物的で、ところどころに配されている身体に親密なスケールと、架構がもたらすおおらかなスケールとが同居している。先ほど「そっけなさ(indifference)」と表現したこうした空間の雰囲気は、現実の諸条件を受け入れることではじめて生じたものである。《唐丹小学校/唐丹中学校/唐丹児童館》では土木的な造成の論理を切実に受け止めることで、高さ4メートルの擁壁が平行に近いかたちで配された。《延岡駅周辺整備プロジェクト》の構造フレームは、市民が愛着をもっていた改修前の駅舎に高さを合わせ、かつ柱のピッチを揃えることで、駅舎に対する増築的なフレームとして見出されたものである。しかしそれと同時に、こうして導入された非身体的なルールにもとづく形式性に対し、乾は徹底して抗する。強い形式性を中性化するように、さまざまな工夫をそこに積み重ねていくのだ(《唐丹小学校/唐丹中学校/唐丹児童館》での、法面造成を組み合わせた擁壁の配置、水平方向へ視線が抜ける開口部、周囲の風景をサンプリングした色彩計画、擁壁と建物の隙間を豊かにする様々なオブジェクトの配置、植生回復の試み......)。切実な与条件を単に否定するのではなく、それらをひとまず肯定するという圧倒的に受動的な状況がまずあり、そこからあらゆる手をつくして身体的なもの、人間的なものを取り戻していくというプロセスを経て、これらのプロジェクトは成立している。「小さな風景からの学び」でリサーチの対象となった、環境から主体的に「サービス」を見出していく人々の知性と実践は、このときもっとも重要な参照点となるだろう。

くだんのプーさんの住処である《七ヶ浜中学校》では、もともと様々な高さと大きさを想定していたリトルスペースが予算と面積の制限★6 から一定の高さとなり、その数も制限されることとなった(プロポーザル案と実現案のリトルスペースを比較すると、ほとんど別の形式といってもいいくらいの変化をこうむっていることがわかる)。そうして再-構成されたリトルスペースは、特別教室や廊下の面積をぎりぎりまで削ぎ落とすことで実現しているがゆえに、様々なモノや行為、用途が押し寄せ、氾濫する場となった。リトルスペースはいわば「透明な倉庫」であり、だからこそ、ともすると密室の倉庫に収められていたかもしれないプーさんのぬいぐるみやトロフィーが、日常生活のごく近い位置に置かれることになったのではないか。リトルスペースは高さが一定であることに加え、内外のレベル差をなくす納まりやフルハイトのガラスサッシの取付け位置などの工夫があいまって、やはりニュートラルでドライな雰囲気をもつ空間である。しかしだからこそ、どれだけモノが氾濫し様々な用途で使用されたとしても、この場所の雰囲気のようなものは残り続けるように思われる。

生活の蓄積に埋没しない建築物のある質──本稿で「そっけなさ」と表現しているある質──を担保しているのは、繰り返しになるが、形式と現実との緊張関係である。その背後にあるのは、被災した小学校の再建に関わる経済的な問題であり、海岸から斜面への「撤退」に関わる問題であり、衰退しつつある地方都市に残っている建築への愛着の問題であった。したがってそれらがポジティヴな仕方で計画に実装されるとき、その土地にその建物が存在するということ、のみならず、そこで生きるということ、それ自体が肯定されるのである。そして、だからこそ、建物の物性にしるしづけられた設計者の葛藤の痕跡である「そっけなさ」は、ただそこに居るということを励まし、建物がまきこむ人々の活動を鼓舞する可能性を宿している。

「そっけなさ」として残存している以上、それは知覚されうる。しかもごくごく控えめに、だ。建物の骨格のもつ即物性や構成、そのリズムをもって展開していく広がりは、おそらく私にとってのプーさんと同じように、その建物を使用する人々によって事後的に発見されるたぐいのものだろう。「サービス満点」の空間とは対照的に、現実を引き受けた形式の物性は、行動を先取りしない。だからこそ、「未然」(潜在的な換喩性)を用意する。空間の改変の可能性と、モノや行為の別の仕方でのレイアウトを、建物が呼び起こすのだ。そこでは人間と人間、人間と事物の関係を固着化する建築空間の一元的なパースペクティヴを脱構築する、ひとつの可能な道筋が示されている。このとき必要なのはストゥディウムとプンクトゥムの関係や、あるいはウサギアヒル図やネッカーキューブ図に垣間見ることのできるような、ある特別なバランスである。計画と経験、形式と身体、建築物と生活、らが、互いに互いを見返し合う局面において、「生きられた場所」は生成する。だからこそ、プーさんが写された1枚の写真を見ながら、乾の建築に対する問題意識とその実践における構造性が、この写真の表面にまで突き抜けているように私には感じられるのである。

註

★1──乾久美子「風景のポートレイト」、『小さな風景からの学び──さまざまなサービスの表情』乾久美子+東京藝術大学 乾久美子研究室 編著、TOTO出版、2014、p.3

★2──乾久美子「小さな風景と建築」、『Inui Architects──乾久美子建築設計事務所の仕事』LIXIL出版、2019、p.9

★3──ストゥディウムという語の意味について、バルトは次のように述べている。「[写真経験におけるふたつの要素のうち]第一の要素は、明らかに、ある広がりをもつものである。それは、私が自分の知識や教養に関してかなり日常的に認めているような、ある一つの場の広がりをもつ。その場は、写真家の技術や運不運によって、様式化に程度の差があり、出来ばえにも程度の差があるが、しかし必ず、ある典型的な情報に関係している。(...)何千という写真が、そうした情報の場によって成り立っており、確かに私はそうした写真に対して、一種の一般的関心、ときには感動に満ちた関心をいだくことができるが、しかしその感動は、道徳的、政治的な教養(文化)という合理的な仲介物を仲立ちとしている。そうした写真に対して私が感ずる感情は、平均的な[原典4字傍点]感情に属し、ほとんどしつけから生ずると言ってよい。フランス語には、この種の人間的関心を簡潔に表現する語が見当らない。しかし、ラテン語にはそれがある、と私は思う。それは、ストゥディウム(studium)という語である」(ロラン・バルト『明るい部屋──写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、1985、pp.37-38)。他方で「第二の要素」であるプンクトゥムついては、「ごく普通には単一のものである写真の空間のなかで、ときおり(といっても、残念ながら、めったにないが)、ある《細部》が、私を引きつける。その細部が存在するだけで、私の読み取りは一変し、現に眺めている写真が、新しい写真となって、私の目にはより高い価値をおびて見えるような気がする。そうした《細部》が、プンクトゥム(私を突き刺すもの)なのである。 ストゥディウムとプンクトゥムの関係(この後者が見出される場合)に、規則を定めることは不可能である。重要なのは、両者が共存するということであり、言えるのは、ただこれだけである」(同書、pp.56-57)。

★4──バルトによれば、「プンクトゥムは、どれほど電撃的なものであっても、多かれ少なかれ潜在的に、ある拡大の能力をもつ。この能力は、往々にして換喩的に働く」(同書、p.59)。ジャック・デリダが指摘しているように、ストゥディウムとプンクトゥムの二項は対立しているのではなく、むしろ互いに妥協点を探り合いながら対位法的に組み合わせが促される関係にある(参照=ジャック・デリダ「ロラン・バルトの複数の死」國分功一郎訳、『そのたびごとにただ一つ、世界の終焉Ⅰ』岩波書店、2006、 pp.93-95)。換喩的な作用によってプンクトゥムが他の様々な対象へと置き換えられていくとき、その結果は「第一の要素」であるストゥディウムへと絶えずフィードバックされるのである。

★5──バルト『明るい部屋』、p.39

★6──「町土の1/3が津波で飲み込まれた七ヶ浜町では復興に向けての町の負担が大きい。それゆえ、経済性に優れていることが強く求められた。文科省補助金で建設費をまかなうべく、延床面積は、損傷した旧校舎の床面積から算出される被災面積までに抑えられたし、仕様も文科省の設定しているような標準的なものとすることが目標とされた。」(乾久美子「『ロの字の連結』と『リトルスペース』で豊かな環境を生み出す」、『新建築』2015年6月号、p.110)

大村高広(おおむら・たかひろ)

1991年生まれ。東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程。《倉賀野駅前の別棟》でSDレビュー2019入選(齋藤直紀と共同)。共著書に『図4──建築のスケール』(図研究会著、東海大学出版部、2018)。自身のブログにて、《唐丹小学校/唐丹中学校/唐丹児童館》(乾久美子建築設計事務所ほか設計)について執筆・撮影写真掲載(https://www.ohmura-takahiro.com/entry/20181206/1544087937)。