第9回:20世紀様式としてのフレーム構造

ル・コルビュジエによる「フレーム構造建築」の要点

鉄筋コンクリート構造の発祥の地フランスにおいて、壁構造からフレーム構造への転換によってもたらされた建築デザインの革新に、誰よりも自覚的だったのがル・コルビュジエだったといえるだろう。彼の有名な「新しい建築の5つの要点(les 5 points d'une architecture nouvelle)」は、「フレーム構造の5つの要点」と言い換えてもいいかもしれない。本稿のタイトルに照らせば「20世紀様式の5つの要点」といってもいいだろう。

ル・コルビュジエの「5つの要点」(日本語ではしばしば「近代建築の5原則」と呼ばれる)は、以下の通りである。

1. ピロティ(Les pilotis)

2. 屋上庭園(Les toits-jardins)

3. 自由な平面(Le plan libre)

4. 水平連続窓(La fenêtre en longueur)

5. 自由なファサード(La façade libre)

このうち「自由な平面」は、まさに組積造とフレーム構造(柱構造)との対比を示している。

かつては壁が支えていた。壁は地下からはじまり、積み重なり、1階を構成すると次に2階へと進み、最後には屋根に達する。平面は構造壁の奴隷だった。しかし鉄筋コンクリートは住宅に、自由な平面をもたらす!

──ル・コルビュジエ「新しい建築の5つの要点」★3

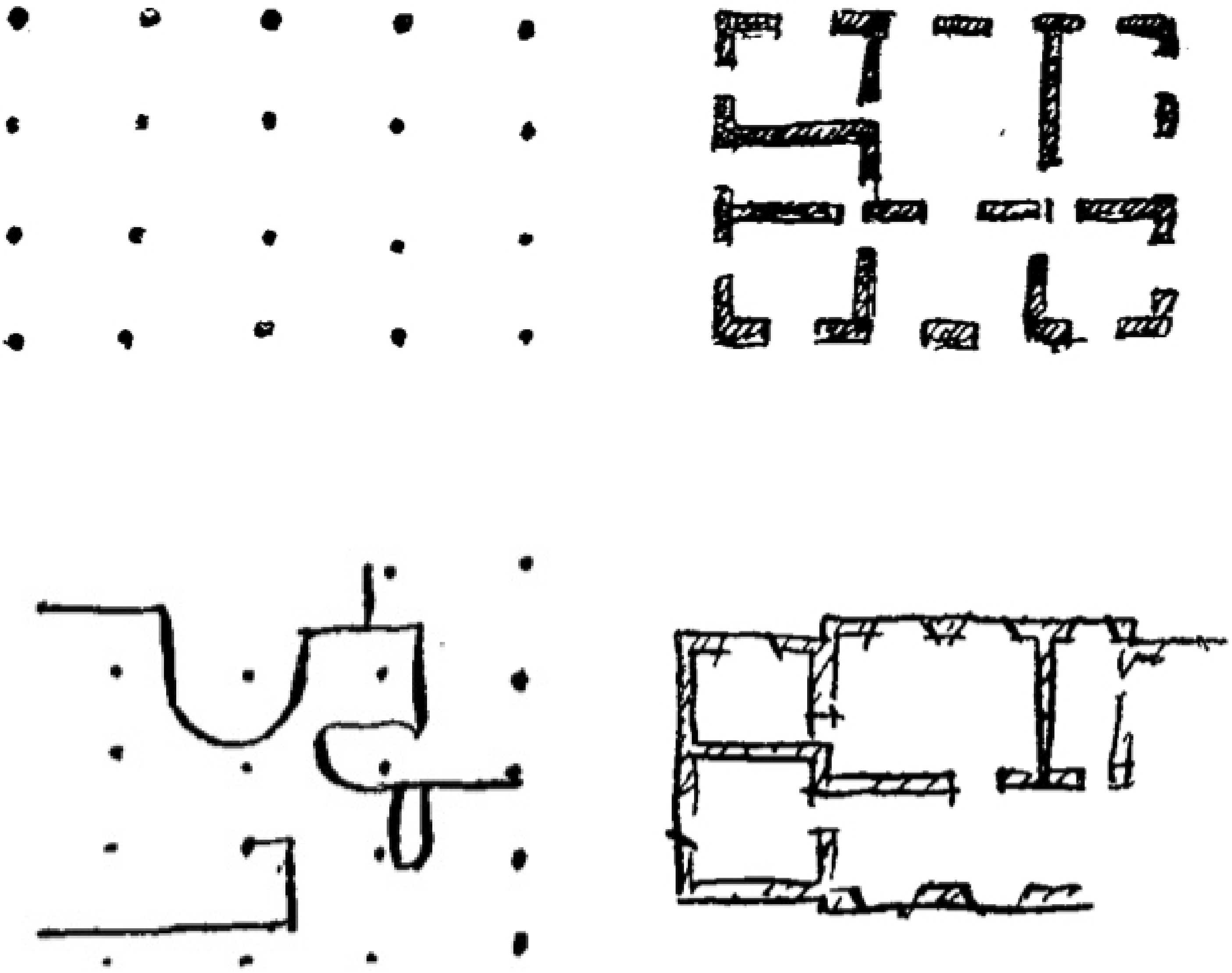

ル・コルビュジエは、壁構造と「鉄筋コンクリート」の対比として説明しているが、そこに添えられた図を見れば、そこで意図されているのが壁構造とフレーム構造(柱構造)の対比であることは一目瞭然である。構造としてのグリッド状に並べられた柱とは別に、間仕切りとしての壁が、プランをつくりだす。これこそが、彼のいう「自由な平面」だったわけだ。

-

-

fig.12──ル・コルビュジエ「新しい建築の5つの要点」より「自由な平面」

(引用出典=Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910-1929, t. 1)

そして「大地からはじまる」壁構造からフレーム構造への転換がもたらした、もうひとつの重要な「要点」は、言うまでもなく「ピロティ」の考案である。

かつて住宅は大地に沈み込んでいた。薄暗く、時にはジメジメした土地に。鉄筋コンクリートは私たちにピロティをもたらした。住宅は大地から離れて、宙に浮かぶ。

──ル・コルビュジエ「新しい建築の5つの要点」

★4

ル・コルビュジエがこの文章によって示した、大地から切り離され、宙に浮かぶ住宅の未来的なイメージは、モダニズムのビジュアル・イメージを決定づけたものといえるだろう。この新しい建築を、構築的に可能にしたものこそ、壁構造からフレーム構造への転換だったわけである。

《タコマ・ビルディング》の鉄骨フレームの建設現場においては、2階、8階、10階で壁の建設が進められているのを見て、シカゴ市民たちは、ただ驚くばかりだった。それに対してル・コルビュジエは、フレーム構造にあわせて2階の壁を立ち上げた建設途中のような姿を、モダニズムの完成形としてデザインしてみせたわけである。

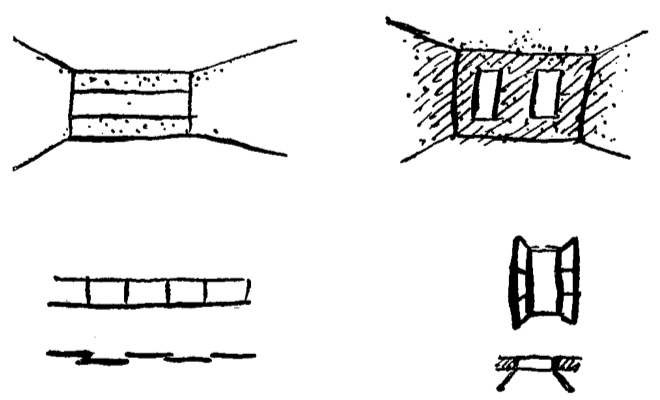

「水平連続窓」については、上述の、楣を用いた開口部との比較のなかでも、少し触れた。「鉄筋コンクリートは窓の歴史に革命をもたらした」★5とル・コルビュジエは説明するが、水平連続窓もまた、鉄筋コンクリートという材料そのものよりも、フレーム構造の発明のほうに、その本質があったといえるだろう。RCフレームばかりでなく、鉄骨フレームにおいても、水平連続窓は可能である。しかしもちろん、組積造建築の時代には、水平連続窓はけっして実現しようのない開口部だったのだ。

-

-

fig.13──ル・コルビュジエ「新しい建築の5つの要点」より「水平連続窓」

(引用出典=Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910-1929, t. 1)

鉄筋コンクリートを使えば、壁は完全に消し去ることができる。そして互いに距離をおいて並べられた細い柱が、床を支える。

──ル・コルビュジエ「新しい建築の5つの要点」より★6

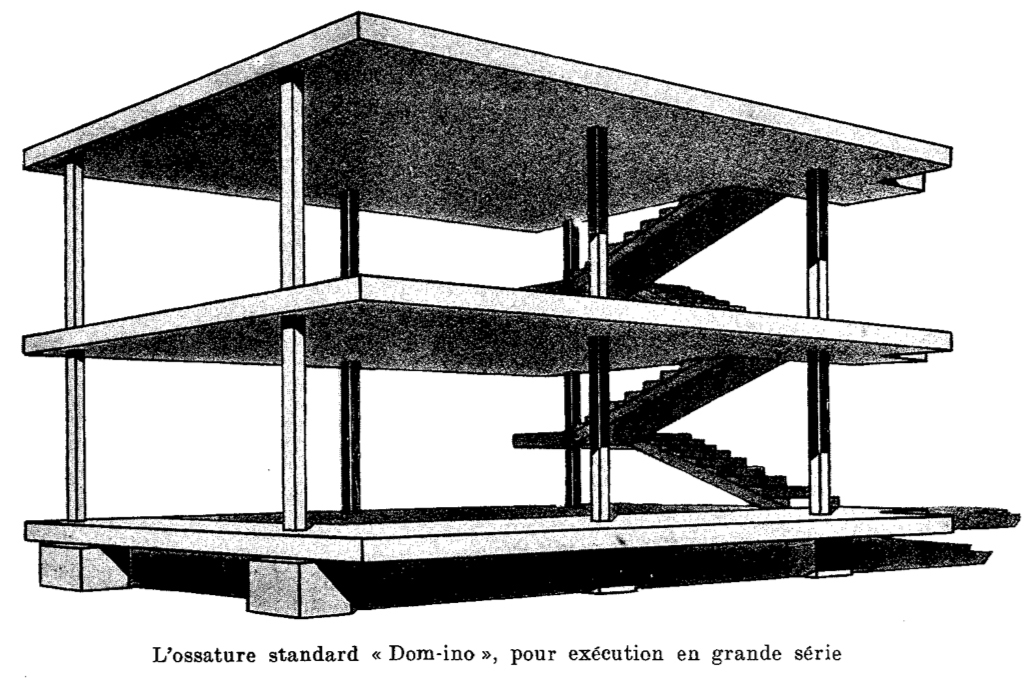

20世紀の「フレーム構造様式」において本質的なのは、水平連続窓そのものではなく、「壁を完全に消し去ることができる」という点であった。そして、このフレーム構造の特質を、ル・コルビュジエが「5つの要点」の10年ほど前にモデル化したものこそ、これまたよく知られたドミノ住宅(Maison Dom-ino)ということになるだろう。

「ドミノ」で示された、スラブの積層だけで建築が成立し、屋根を有さない構造は、「屋上庭園」を可能にするシステムであった。またスラブの端部よりも少し内側に入り込んだ柱は、同じく「自由なファサード」を実現させる要素である。すなわち1914年にル・コルビュジエが「ドミノ」を考案した時点で、そこには「5つの要点」のすべての可能性が含まれていた。そしてそれらの「新しい建築」としての可能性は、いずれも壁構造からフレーム構造への転換と密接に関連していたわけである。

-

-

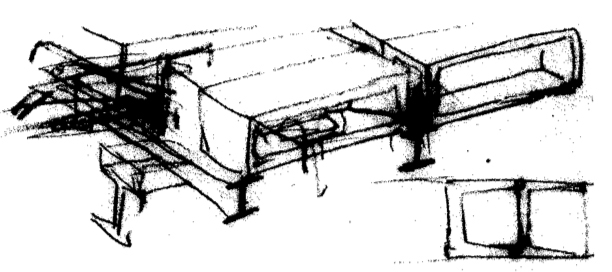

fig.14──ル・コルビュジエ「ドミノ」

(引用出典=Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910-1929, t. 1)

実際ル・コルビュジエは、彼の『全作品集』のなかで、有名な「ドミノ」のパースに「ドミノ:大量生産のための基準フレーム」というキャプションをつけ、ドミノがフレーム構造であることを強く自覚していた。

私は、住宅の平面とその機能から完全に独立した構造システム──フレーム(ossature)──を考案した。このフレームはただ、床と階段だけを支えている★7。

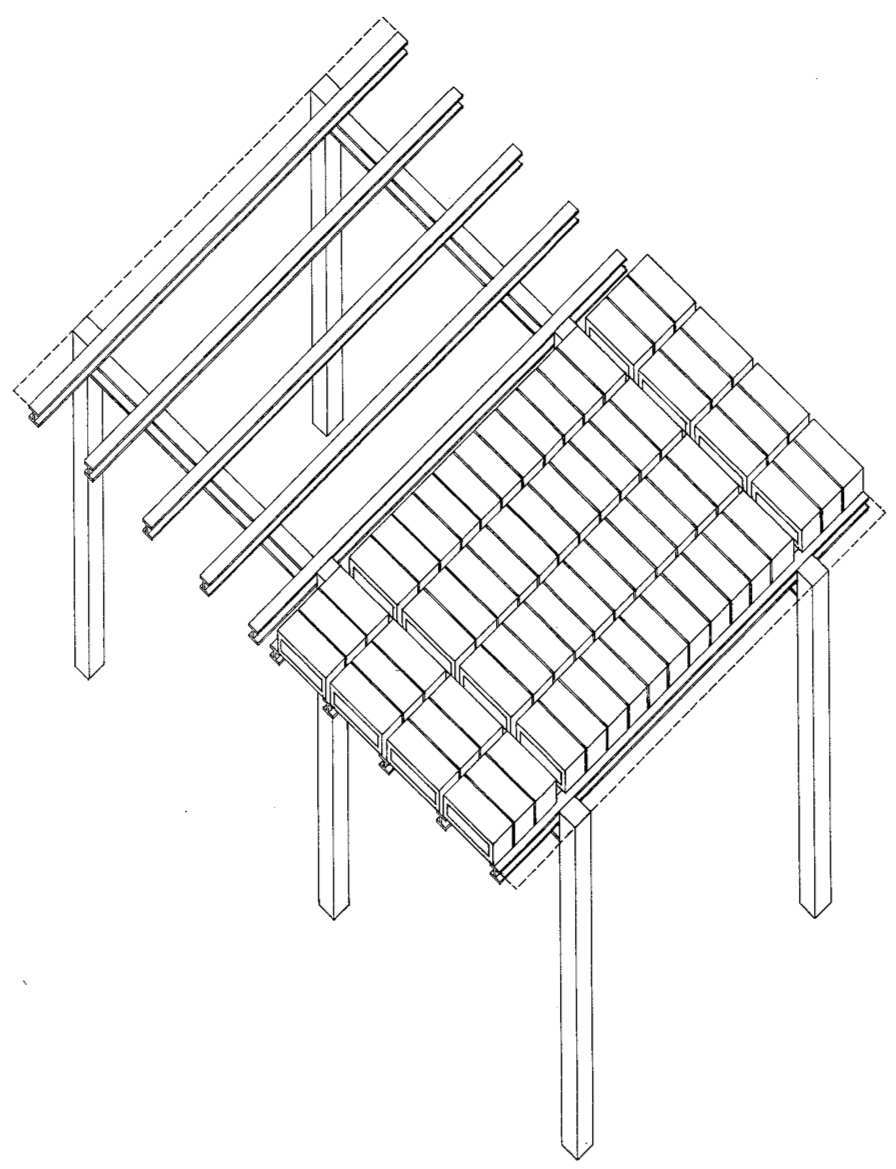

ここでもうひとつ興味深いのは、「ドミノ」のフレーム(ossature)が、フランソワ・エヌビックの柱─梁システムによって構成されていたわけではなかったという点である。ル・コルビュジエのドミノ・フレームは、おそらく完全にフラットなスラブを目指したがゆえに、施工上、かなり無理のあるものになっていた。

現場打ちされた鉄筋コンクリートの柱の上部付近の金具等で固定された鉄骨のアイビーム(I型鋼)が大梁となり、その上に直行して別の鉄骨アイビームが小梁として間隔を空けて並べられる。続いてその上には中空煉瓦が並べられ、これらの煉瓦同士を繋ぎ固定するようにセメントが流し込まれる。煉瓦そのものがコンクリート・スラブのコアとなり、また煉瓦の隙間の下には鉄骨の小梁があるので、型枠が必要ないということなのだろう。こうして中空煉瓦を含み込んだコンクリートのスラブができあがると、今度は鉄骨アイビームの大梁と小梁を取り外す。こうして両面が完全に平滑な面となるスラブができあがるのだ。

以上のプロセスについて、ル・コルビュジエは詳細には説明していない。これは、エレノア・グレッグが、『全作品集』の技術とル・コルビュジエのスケッチの調査に基づいて復元した仮説的プロセスである★8。だが『全作品集』に描かれたドミノの断面図には、たしかに中空煉瓦が並んでいるし、その解説文のなかには「一時的に引っ掛けられたアイビーム(poutrelles double T)を組み上げる」ことで、上面も下面も完全に滑らかなスラブがつくられると説明されていることから、おおよそこの仮説通りのプロセスが想定されていたのであろう。

-

-

fig.15──「ドミノ」の施工プロセスの復元的考察

(引用出典=Eleanor Gregh, "The Dom-ino Idea", Oppositions, winter-spring, 1979)

-

-

fig.16──「ドミノ」の施工に関するル・コルビュジエのスケッチ。直交するアイビームとその上に載る中空煉瓦

(引用出典=Eleanor Gregh, "The Dom-ino Idea", Oppositions, winter-spring, 1979)

ル・コルビュジエのドミノは、第一次世界大戦後の戦災復興住宅として企図され、大量生産されることが想定されていた。だが実際には、施工に非常な手間がかかり、なおかつ難しい構法だったわけである。おそらく、この通りの構法で建設された住宅はほとんどなかったに違いない。だが、ル・コルビュジエが提示したドミノの鮮烈なイメージと、このフレーム構造によって実現される「新しい建築の5つの要点」が明示されたことにより、20世紀の建築家たちはフレーム構造がつくりだす新たな様式に追随していくことができたのだった。

ベルナール・チュミによるフレーム構造批判

シカゴ派に端を発する鉄骨フレームの高層ビルの登場、そしてフランソワ・エヌビック以降のRCフレームの建築の登場は、ル・コルビュジエがそこに建築的コンセプトを与えたことによって、単なる新技術ではなく、新しい建築像を鮮烈に切り拓いた。それこそが、本稿が考える20世紀様式である。

高層ビル建設がある限り、この「20世紀様式」は、21世紀以降も続いていくのだろう。現代の建設業は、フレーム構造という構造形式に全幅の信頼を置いているからだ。そうした常識のなかで生きている建設業界においては、フレーム構造がほかの構造形式に全面的に取って代わられる可能性など、微塵も想像もできないに違いない。だがその逆のドラスティックな変化は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、実際に起こったことだったわけだ。

「20世紀様式」が「21世紀様式」に道を譲るというような、業界全体の変化が起こるという事態は、じつは筆者自身にも想像がつかない。本当にそんなことは可能なのだろうか? 中世のゴシック様式の時代が300年ものあいだ続いたように、「20世紀様式」の時代も、あと200年くらい続いてもおかしくはないだろう。だが20世紀の終わり頃から、少しずつではあるが建築理論や構造デザインの側から、フレーム構造という建築コンセプトに対する批判が登場してきている。

連載第2回「マテリアリティとは何か?」でも取り上げた講演論文「コンセプト6題」のなかで、ベルナール・チュミは、ルネサンス以来の建築理論における「構造と装飾」あるいは「構造と外皮」の区別と、両者のあいだに設定されたヒエラルキーに読者の注意を向けた。すなわち、「はじめに構造ありき、装飾は付加的で補助的なものに過ぎない」というヒエラルキーである。

しかし、構造がしばしばまったく同じ、無限に反復して中性化されたグリッドである今日、このヒエラルキーは何を意味するのでしょうか。全国の建設の大多数では、採用された構造の考え方は厳密なまでに似通っています。基本的には、木か鉄かコンクリートのフレームですね。

──ベルナール・チュミ「コンセプト6題」(1991)

★9

チュミはこのように語り、現代建築におけるフレーム構造の問題を、技術論としてではなく、建築理論の側から取り上げた。彼はこの構造批判を、当時流行していた脱構築(deconstruction)と区別して、「脱構造化(De-structuring)」と命名している。そして、フレームとスキン、構造と装飾の二項対立あるいはヒエラルキーに対する挑戦として、チュミが提案するのが、「同時に『両方である』または『どちらでもない』複雑なイメージ──他の複数のイメージのオーバーラップ(overlap)または重ね合わせ(superimposition)」★10であった。

ただし、彼の建築理論は、フレーム構造そのものや被覆のマテリアリティといった、物質そのものに向かうことはなかった。同時期の「脱構築」の流行に触発されたものとはいえ(MoMAで開催された「脱構築主義の建築展」の開催が1988年)、1991年という早い時点で構造と外皮の観点からフレーム構造を批判した、チュミのこの講演論文は、その後の建築理論の展開にも、大きな影響を与えたのではないかと思われる。しかし彼自身の関心は、モノの具象性には向かわず、あくまで観念の抽象性に向かっていた。

チュミの「重ね合わせ」理論は、構造と外皮という、実際のモノの次元の重ね合わせではなく、あくまでイメージの重ね合わせに過ぎなかった。そしてそのことは、彼自身も自覚していた。

それは、建築家の仕事を哲学者の仕事と究極的に異なるものとする一点を扱えなかったのです。それは、物質性(materiality)です。

言葉やドローイングに論理があるように、物質にも論理があり、それぞれの論理はちがっています。そしてそれがどれほど転覆されても、最終的に何かがそれに抵抗します。

──ベルナール・チュミ「コンセプト6題」(1991)

★11

このように述べるチュミは、彼の抽象理論が扱えなかったマテリアリティ論の重要性に気づいていたのであろう。だが、彼自身の興味は、徹底的に観念と抽象の側にあったわけである。

セシル・バルモンドによるフレーム構造批判

20世紀末の段階でフレーム構造批判の狼煙を上げたにもかかわらず、あくまで抽象理論の側にとどまろうとしたチュミに対して、具象の側からフレーム構造の批判をはじめたのは、構造デザイナーのセシル・バルモンドであった。彼は、著書『インフォーマル』の序文において、次のように述べた。

しだいに私は、こういう正方形や長方形のフレームがいったい何なのかを疑問視するようになった。それは空っぽで動きのない空間の容器なのだろうか? (...中略...)問題になるのは外見と外面だけのようだ──内面化の感覚はまるでないし、形態の理論的な基盤から新しい構成を作り出すような感覚もない(...中略...)空間は空っぽでむき出しのまま、ガチガチの容器にとらわれてしまっている。デカルト式論理から出た必要悪として認識されている柱は、些末な定型グリッド上に置かれている。

──セシル・バルモンド『インフォーマル』(2002)

★12

このように、「必要悪」としてのフレーム構造の退屈さを指摘した後で、バルモンドは次のように続ける。

構造には、決まりきった柱や梁の他にも多くの可能性がある(...中略...)問題は、構造を空間のありかたの再検討のための新しい分野とすることができるかだ。

それぞれの場合に、デザインに影響を与えるのは、そのローカルな強制力だ。あるいはリズムを強調する重ね合わせ、あるいは複数のイベントが混ざって、ハイブリッドな性格を生み出している。影響は拡張や重ね合わせで増幅されるにつれて、驚くべきであいまいな答えが生じてくる。ヒエラルキーがなく、相互依存の、このアイデアのテンプレートを私は「インフォーマル」と呼ぶ。

──セシル・バルモンド『インフォーマル』(2002)

★13

「ヒエラルキー」を批判し、「重ね合わせ」の効果によって豊かな空間を生み出す可能性を見出そうとするバルモンドの言葉遣いには、チュミからの影響が読み取れるようにも思われる。彼はこの序文のなかで、「エンジニア」という言葉は「アートと科学の分離に一役買って」きたと指摘し、その一方でギリシア語の「テクネー」という言葉では「エンジニアと建築家の融合による(...中略...)知的な発明のサイクル」が示されていたのではないかということも論じている。セシル・バルモンドのコンセプト「インフォーマル」が目指すものは、彼自身が挙げた「テクネー」という言葉が示すように、「テクトニック」なアプローチによる、アートとデザインの融合ということなのであろう。

また、『インフォーマル』の冒頭に「変革する建築」と題した小論を寄稿したチャールズ・ジェンクスは、バルモンドの仕事を20世紀的な「構造表現主義」と区別しようとした。

エンジニアはしばしば建築を構造表現主義にすることによって彼自身のエンジニアとしてのアイデンティティと報酬を得ようとする。(...中略...)しかし、デザイナーとしてのエンジニアがいつも建築物の構造を蟹や亀のように構造的に表現しなければいけないということではない。優秀なエンジニアというのは矛盾したスキルを持ち合わせていなければならない。それは構造的な発明を推し進める一方で、その他の建築的アイデアのために、構造の表現を抑制することである。

──チャールズ・ジェンクス「変革する建築」

★14

ジェンクスがバルモンドを評価するのは、それが「古いフォーマルなパターン」に留まっていない点である。そうした古い形式は、美しくないわけではないとしても、不変であるがゆえに、私たちに刺激を与えることがないのだ。それに対してバルモンドは、彼が関わったすべてのデザインにおいて、構造の可能性を違った方法で押し広げ、驚くべきパターンを生み出してきた。この「古いフォーマル(形式的)なパターン」に留まらずに、新たなパターンを創造することこそ、バルモンドが自身の構造設計の理念に据えた「インフォーマル(非形式的)」ということなのだろう。

- 構築から見た建築の過去・現在・未来/組積造における開口部の問題/楣構造からの発展/フレーム構造の誕生

- ル・コルビュジエによる「フレーム構造建築」の要点/ベルナール・チュミによるフレーム構造批判/セシル・バルモンドによるフレーム構造批判

- 20世紀の構造表現主義とは何だったのか?/「20世紀様式」の先にあるもの