第8回:西洋建築史に見る鉄のテクトニクス

修道院における水力エネルギーと鉄の生産

ヨーロッパ中世の12世紀頃から始まる、鉄の生産の大発展については、ジャン・ギャンペル『中世の産業革命』のなかで、わかりやすく論じられている。古代ローマ時代にはいまだ広範に用いられていた青銅器は中世になるとすっかり影を潜め、いよいよ鉄工業が大きく発展を遂げていった。その影響は、荷役用の牛馬や騎士たちの軍馬のための蹄鉄の大量生産や、戦闘用甲冑のような武具と防具の発展、農具や建築用工具における鉄利用の増大など、さまざまな分野に現れた★8。そして本稿にとって最重要なのは、石造建築そのものが鉄材によって補強されるようになったことである。ギャンペルは、中世の建設現場の帳簿に、締め金、鉄芯、錠、鎹、鉄釘など、ありとあらゆる種類の鉄製の器具が記載されていることを指摘している★9。

中世に鉄の生産量が増大した理由は、カム軸の発明により水車の回転運動を「ドロップ・ハンマー」の運動に変換することが可能になったことだった。これにより鍛冶屋の手作業だった鉄床作業が自動化され、生産性が大いに向上した。また、ドロップ・ハンマーの自動化にとどまらず、水力によって同じく自動化された「ふいご」によって、安定的かつ強力に炉に空気を送り込むことが可能になり、炉内の温度が1200度にまで上昇したという。その結果として中世末期には、鉄の鋳造、すなわち鋳鉄の生産すらも可能になったのだった★10。

建築における鉄の利用や、鋳鉄による鉄部材の生産というトピックについて、従来の建築史研究は、19世紀に特化した現象として記述してきた。たしかに中世と19世紀を比較すれば、鉄の生産量はケタ違いであろう。だが、それはけっして過去との断絶を示す技術革新ではなかったのだ。だからこそ、19世紀におけるゴシック建築研究の第一人者であったヴィオレ゠ル゠デュクが、当時の最先端技術として、石造建築における鉄利用のさまざまな可能性を提示しえたともいえるだろう。

興味深いことに、中世における鉄生産技術の普及に重要な役割を果たした集団として、ギャンペルはシトー会修道士たちの存在を指摘している★11。

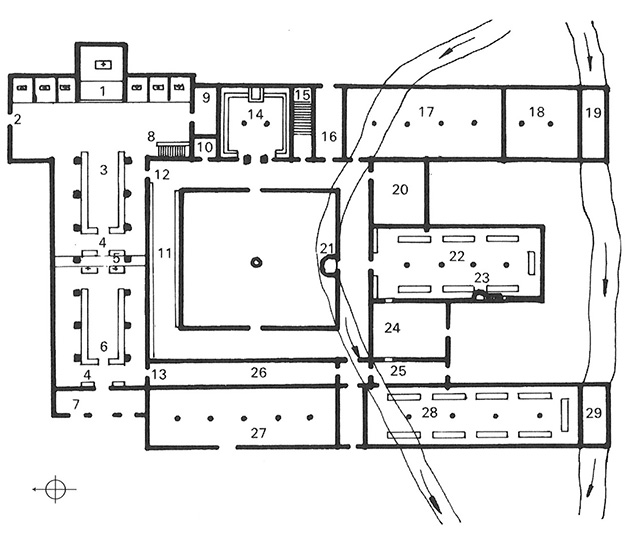

シトー会の修道院建築において、水路がさまざまに活用されていたことはよく知られていることである。そもそもシトー会の修道院は、その立地において川が近くを流れることが重要であった[fig.7]。

シトー会修道院は、すべて谷間の小川にそった場所に建設され、けっして山上や湖畔や河岸や海岸や島上に建設されることはない。典型的なシトー会修道院、たとえばクレルヴォー、フォントネー、マウルブロン、ヒンメロートなどをみれば判るように、それは北・東・南の三方を山や丘で囲まれ西方に開けた谷間に建設されている★12。

- fig.7──シトー会修道院の理想的平面図。修道院建物の下に水路が通されている。図中の番号19は修道士の手洗い、21は噴泉室、29は助修士の手洗い

引用出典=W・ブラウンフェルス『図説 西欧の修道院建築』(渡辺鴻訳、八坂書房、2009)134頁

彼らは、その「谷間の小川」から修道院の敷地内に水路を取り込むことによって、その水の流れをさまざまに活用していた。それは単に、生活用水としてばかりでなく、きわめて技術的なレベルでの、水流の活用であった。シトー会修道士たちの、さまざまな技術や給水設備に対する関心の高さは、当時の文献史料からも知られている。

このようにして大量の資材が集まり、技術者も集まり、また修道士はそれぞれの仕事に専心した。すなわちある者は樹木を倒し、ある者は石材を刻み、またある者は周壁を積み、さらにある者は河の水を分けて粉挽所へ導き入れたのである。そしてまた漂布工、粉挽工、製革工、鍛冶工など各種の工匠が必要な機材を整備し、一方、泡立つ水は建造物の下にもうけられた地下水路によって必要な場所に導かれた。そしてこの水は分かれてそれぞれの仕事場で役目をはたし、また修道院を清めた後に、もとの河にもどり、もとの流れにもどるのである。

──「聖ベルナルドゥス伝より、クレルヴォーの第二修道院の建築について」★13

堰壁が一度水を導入されると、それは激しく流れ入って挽臼を動かし、小麦を砕き、細かな篩を動かして小麦粉と麩をふるいわけるなど、いろいろ忙しく働くのである。この水はまた、隣の場所で、鍋や釜に汲みとられる。(...)しかしこの水はけっしてとどまることがない。これは、粉挽所において修道士の糧を用意したのと同様に、漂布所に流れ入って、彼らの衣服の世話をする。水は抗うことがない。(...)水は重い大杵を、いやむしろ鍛造機ともいうべき木の足を上下に動かして──これは漂布の際の跳躍する労働に当る──この過酷な仕事をはたしてくれるのである。(...)そしてこの水は速い渦巻となって多数の水車を激しく廻し、泡をたててそこを離れ、ひとりでに穏やかに静かになるのである。

──「クレルヴォーの記述(13世紀初頭)」★14

これらの文献では「鍛冶工」の言葉が一度登場するだけで、特に後半の文献では水力を利用した布の洗濯工程が描写されている。だが、まったく同じ水車の力を利用した「鍛造機」の働きによって、鉄床で鉄を鍛えることが可能だったと考えることができるだろう。実際、上記の史料の舞台であるクレルヴォー大修道院について、ギャンペルは「クレルヴォーの大修道院は鉱山地域の中心部という有利な位置を占め、寄進と購入によって18世紀までには付近の鉄鉱脈の多数を入手していた」と指摘している。筆者自身はオリジナルの文献史料にまであたっていないが、ギャンペルによれば、「シトー会修道士による全ヨーロッパ的規模での鉄鉱脈の開発が何百という古い文献中に見出される」といい、また「シャンパーニュ地方では、シトー修道会が鉄の生産にかけては1250年から17世紀に至るまで第一人者であった」というから、彼らの水力エネルギーを活用した鉄生産は凄まじかったといえるだろう。ギャンペルはこの状況を指して「シトー会の鉄鋼コンビナート」とまで呼んだのだった★15。

ゴシック建築と古代ギリシア的な鉄の構築術

以上のような「中世の産業革命」と、12世紀に始まる鉄生産の拡大は、同じく12世紀に端を発するゴシック時代の始まりと、密接な関係を有していた。それは、古代ギリシア以来の巨石文化への回帰という側面も、同時に有していた。

古代ローマの構築術が、ギリシア的な巨石積みから小さな石積みへと転換し、それに伴い、石材の一つひとつを鉄材で繋ぎ合わせていくという構築術から、コンクリート(モルタル)によって全体を面的に接着し、一体構造をつくりあげていくような構築術へと変化していったことは、すでに見てきたとおりである。中世のロマネスク時代においても、主としてローマ的な構築術が継承され、いわゆるローマン・コンクリート(水硬性セメント)こそ用いられなかったものの、モルタル(気硬性セメント)を用いて、ローマと同様の構築術が使われてきたことも、連載第6回で確認してきた。

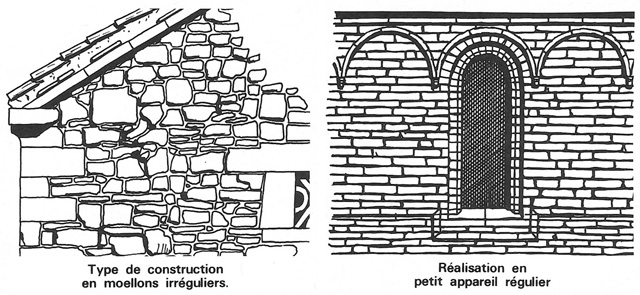

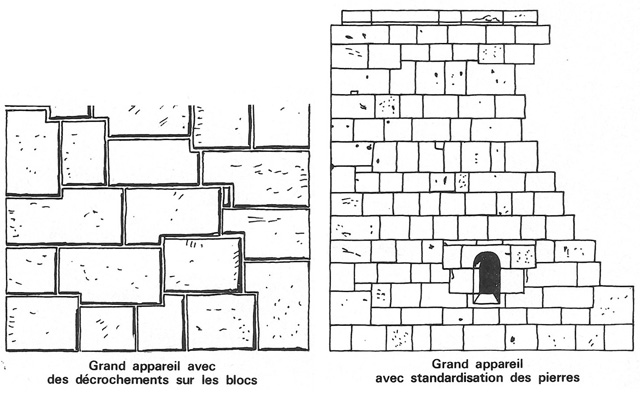

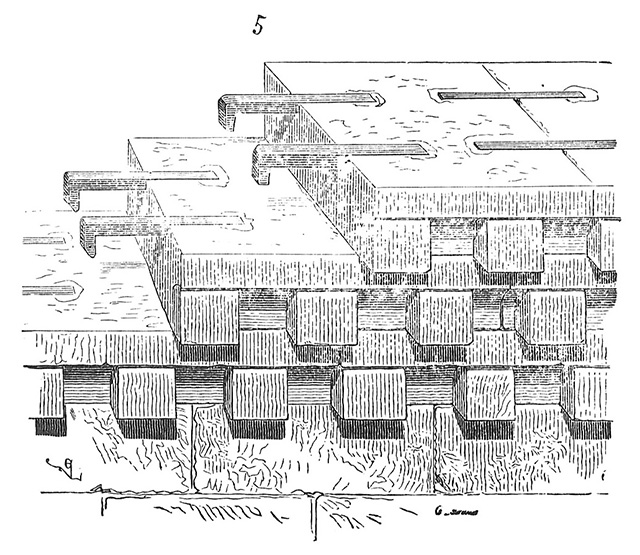

ロマネスク時代の小規模な建築では、モルタルを挟み込む壁の石材として、フランス語で"moellon"と呼ばれる「割り石」や、もっと小さい石材が多く用いられた[fig.8]。しかし、12、13世紀のゴシック時代になると、ロマネスク時代とは異なる、巨大な切石が盛んに用いられるようになってくる[fig.9]。この変化が12、13世紀に起こったことは、鉄生産の拡大によって、石切道具の質が向上したことと密接に結びついていたと考えられる。

- fig.8──ロマネスク的な組積造の壁を構成する石材

(左:不規則な割り石、右:規則的な小さな切石)

引用出典=Dieter Kimpel, "L'apparition des éléments de série dans les grands ouvrages", Dossiers Histoire et Archeologie N° 47 - les Batisseurs du Moyen-Age, 1980, p.46.

- fig.9──ゴシック的な組積造の壁を構成する石材

(左:不規則な巨石、右:高さが標準化された巨石)

引用出典=Dieter Kimpel, "L'apparition des éléments de série dans les grands ouvrages", Dossiers Histoire et Archeologie N° 47 - les Batisseurs du Moyen-Age, 1980, p.46.

鉄の広範な普及による農具の改良は、中世における森林の大開墾に大きな力をもたらしたし、同じく石切道具や大工道具の改良は、石材を正確に垂直水平のブロック状に切り出すことを可能にしたわけである。そうして実現した精度の高い施工技術が、あれほど巨大な中世のゴシック大聖堂の建設を可能にしたということができるだろう。

ゴシック建築における鉄の利用において、大工道具以上に重要なのが、鉄による石造構造物の補強であった。すなわち、ギリシア的な巨石を扱う構築術の復活とともに、石材を補強する鉄の構築術も同時に復活を遂げることになったのだった。

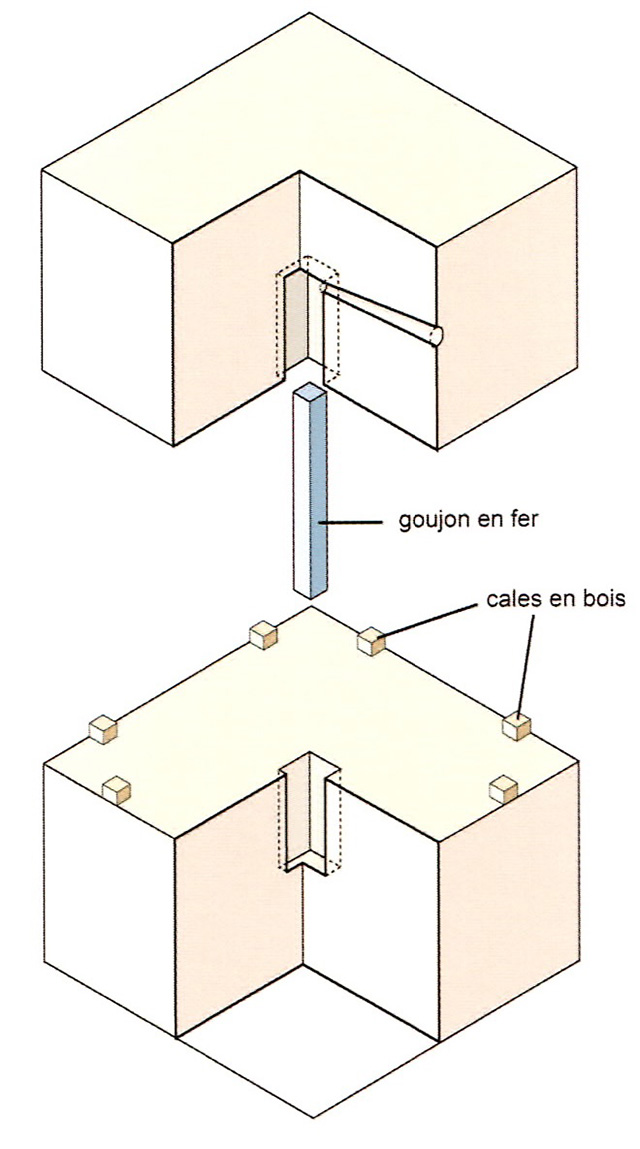

たとえば、ゴシック建築で見られるモノリス(アン・デリ)の小円柱の固定のためには、しばしば鉄の太枘が用いられたし[fig.10]、また壁の積み上げの際にも古代ギリシアとまったく同様に、上下の石材を鉄の太枘でつなぎ、側面に開けた細い穴から溶かした鉛を流し込んで固定するという手法も用いられたようだ[fig.11]。こうした鉄と鉛を用いた石材のずれ防止の技術は、古代ギリシアの構築術と驚くほど酷似している。

- fig.10──ラン大聖堂のモノリス(アン・デリ)の小円柱を支えていたリング状の部材と鉄の太枘(筆者撮影)

- fig.11──オーセール大聖堂における太枘の使われ方の模式図

引用出典=Arnaud Timbert(dir.), L'homme et la matière: L'emploi du plomb et du fer dans l'architecture gothique, Picard, 2009, Pl.XXIII.

また、フランス国内27カ所ものゴシック聖堂において、トリフォリウムと呼ばれる聖堂上層部の狭い通路の中に入り込み、驚くほど綿密な調査と実測に基づいてゴシック建築の構築術を明らかにしようとした嶋﨑礼氏によれば★16、トリフォリウム内では数々の金属部材を確認できるという。なかでもホッチキス状の鉄の鎹は無数に見られるようで、この手法はゴシック建築のなかで、きわめて一般的なものとなっていたように思われる。

- fig.12──パリのノートル゠ダム大聖堂、内陣外観の大コーニスの石積みと鉄の鎹

引用出典=Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 2, p.400.

以上のような古代ギリシア的と呼びうるような鉄の使用が、約1000年の時を経て、中世のゴシック建築で復活を遂げたという事実は興味深いものである。無論、鉄の構築術が古代末期から中世前期にかけて、まったく断絶していたというわけではなかろう。だが、そうはいっても12、13世紀のゴシック様式の勃興とともに、古代ギリシア的な鉄の構築術が広範囲で再興され、瞬く間に普及したことは、不思議なことのようにも思われる。特にfig.11のように、上下に積み重なる石材を鉄の太枘で固定する際に、細い導管となる穴を横から開けて、溶かした鉛を流し込む手法などは、古代ギリシアと中世ゴシックで、いったいなぜこれほどまでに酷似した構築術が見られるのか不思議に思うほどである。

こうしたことを考え始めると、古くから伝説的に伝えられるゴシックのマスター・メイソンたちの「秘術」の側面が、ここにもあるのではないかという妄想に取り憑かれそうだ。ゴシック大聖堂を建設した「高度な技術」を有するマスター・メイソンたちは、その「秘術」を腕に各地を渡り歩いた。一カ所にとどまらずに自由に移動する彼らはフリー・メイソンと呼ばれるようになったといわれる。フリー・メイソンの伝説によれば、ゴシックの工匠たちの技術の淵源は古代エジプトやギリシアにあるともいわれ、特に建築の面ではギリシア神話に登場する建築家で発明家のダイダロスに行き着くといわれる。ダイダロスは、有名な牛頭人身の怪物ミノタウロスを閉じ込めたラビリンスを設計した「建築家」として知られる。古代ギリシアのコイン装飾、古代ローマの床モザイク[fig.13]などとして幾たびも登場するラビリンスの図像は、初期中世のいくつかの例を経て、古代ギリシアから1000年も遠く離れたフランスのゴシック建築に多数現れた。シャルトル大聖堂やアミアン大聖堂などの身廊の床面に描かれた巨大なラビリンスの模様は[fig.14]、明確に古代ギリシアのダイダロスに結びつく図像だったわけである。

- fig.13──古代ローマ時代の宮殿(4世紀、キプロス島)の床モザイク

引用出典=Hermann Kern, Labyrinthe, Prestel-Verlag, 1982, p.66.

- fig.14──シャルトル大聖堂の身廊床に描かれた古代ギリシア的な「ラビリンス」の図像(筆者撮影)

こうした古代ギリシアと中世ゴシックの繋がりは、ともすると荒唐無稽な伝説のようにも思われがちである。だが、鉄の構築術という具体的な側面からも同様の結びつきが見えてくるとすれば、両者の繋がりはあながち誤りとも言い切れないものなのかもしれない。そこに神秘主義を見出すべきか、技術の伝承を見出すべきかは、ともかくとして......。

ゴシック建築における鉄の新技術

以上のような古代ギリシア的な鉄の構築術に加え、ゴシック建築は鉄材の新たな可能性を切り拓いた。それが鉄を引張り材として用いる手法であった。

鉄の引張り材のことを、英語ではしばしばタイバーと呼ぶが、フランス語で、特にゴシック建築の引張り材のことを論じるうえでは、シェナージュ(chaînage)と呼ぶ。ヴィオレ゠ル゠デュクの『中世建築辞典』によれば、シェナージュの定義は次のとおりである。

この語は、木製の梁や、鉄製の鎹を鎖のように繋いだもの、あるいは壁の厚みの中に埋め込まれた鉄のバーなどを意味する。水平に置かれたシェナージュは組積造の構造体が分離したりバラバラになったりするのを防ぐために用いられる。

──ヴィオレ゠ル゠デュク「シェナージュ」(『中世建築事典』)★17

ヴィオレ゠ル゠デュク自身も、この事典のなかでシェナージュについて説明するにあたって、その歴史経緯として、やはり古代ギリシア・ローマにおける太枘や鎹の技術から語り起こしている。だが、ゴシック建築における鉄のシェナージュの真の革新は、太枘や鎹によって組積造の石材の一個一個のずれを防ぐことではなく、構造体全体に関わるアーチやヴォールトの推力に対して、組積造構造物の圧縮力ではなくシェナージュの引張り力によって対抗しようとする、まったく新しい構造システムであった。

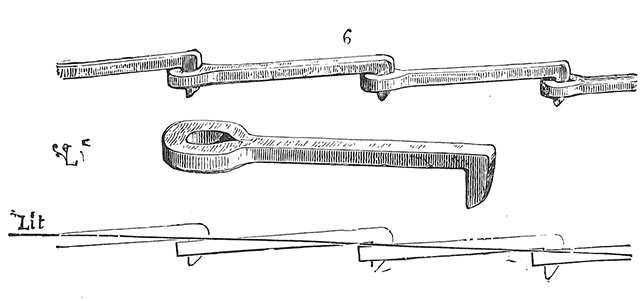

たとえばヴィオレ゠ル゠デュクが描いた有名なシェナージュの図として、fig.15のサント゠シャペルで使われた鉄の補強鎖がある。部材の形状を見ると、一つひとつのパーツは「鎹」の一方の端を環状に変えただけのものであることがわかるだろう。部材の形状そのものは、古代ギリシア以来の鎹と比べて、それほど劇的に変化したわけではなかった。だがそれは、一方の端を他方の端の環の中に差し込むという工夫により、従来の隣り合う石材を固定するための部材ではなく、建物全体の構造を補強する引張り材へと変化したのだった。

- fig.15──パリのサント゠シャペルで使われたシェナージュの図

引用出典=Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 2, p.401.

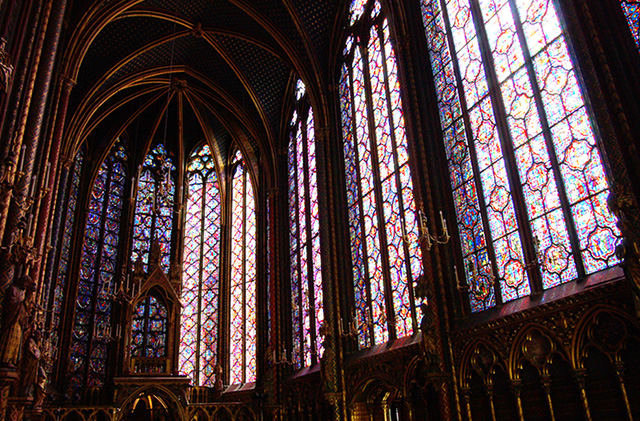

サント゠シャペルは、壁面がほとんどすべてステンドグラスとなる、ゴシック建築の究極の姿を体現したものである[fig.16]。この建築には構造となる壁体もなければ、外側から支えるフライング・バットレスも存在しない[fig.17]。すなわち、ローマ以来の組積造の基本であった、石造壁の圧縮力によってヴォールトの推力を押さえ込むという構造形式をとらない建築だったのである。

- fig.16──サント゠シャペルの内観(筆者撮影)

- fig.17──サント゠シャペルの外観(筆者撮影)

そのかわりに、サント゠シャペルではfig.15の鉄のシェナージュが、3つの高さで建物をぐるりと取り巻き、鉄材の引張り力によって建物を補強している。これはまさに、圧縮構造物としての組積造と、引張り構造物としての鉄筋の組み合わせからなる建築の登場であった。ゴシック建築研究の大家アラン・エルランド゠ブランダンブルグは、ゴシック建築におけるこのような石と鉄の組み合わせを"La pierre armée"(補強された石)と呼んだ★18。これは明らかに、フランス語"Le béton armé"(鉄筋コンクリート)のもじりであるが、たしかに圧縮に強いコンクリートと引張りに強い鉄筋の組み合わせによって誕生した近代の「鉄筋コンクリート」とまったく同様の利点を備えた新技術が、ゴシック建築のなかで誕生したわけである。

サント゠シャペルのような建物全体を取り囲むような大規模なシェナージュばかりでなく、もっと頻繁に用いられたのは、アーチやヴォールトの推力を負担するタイバーとしての鉄材の利用であった[figs.18, 19]。また、ますます巨大化する窓そのものの補強のためにも、鉄や鉛が活用された。細い柱とリブ・ヴォールトの骨組的な構造を実現し、巨大なステンドグラスの窓から堂内に光を取り込むことを可能にしたゴシック建築の重要な技術的背景のひとつには、以上のような鉄の技術があったのだった。

- fig.18──ソールズベリー大聖堂の三位一体礼拝堂で見られる鉄のタイバー(筆者撮影)

- fig.19──ナルボンヌ大聖堂で見られる、背の高いアーチを2つの高さで支える鉄のタイバー(筆者撮影)

ゴシック時代に発明されたシェナージュの技術は、ルネサンスにも継承された。初期ルネサンスの建築家ブルネレスキが、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のドームで用いたというカテーナ(抗張力環)は、まさに補強鎖としてのシェナージュであったし、また同じくブルネレスキがオスペダーレ・デリ・インノチェンティのポルティコで使用した鉄のタイバーも[fig.20]、ゴシック的な技術といいうるものだったわけである。

- fig.20──ブルネレスキが設計したフィレンツェのオスペダーレ・デリ・インノチェンティのポルティコ(筆者撮影)

ブルネレスキは、ルネサンス時代という建築の新たな幕を開けた建築家であった。特に彼が設計したサン・ロレンツォ聖堂やサント・スピリト聖堂などのインテリア・デザインは、ゴシック建築とはまったく異なる明快さと画一性を有している。たしかにルネサンスは、中世の否定と古代の再評価によって切り拓かれた新時代であったのだろう。だが、その構築術的な側面に着目すると、じつはこのようなゴシック的技術の継承が見られるわけである。時折、ブルネレスキのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂ドームの抗張力環や、オスペダーレ・デリ・インノチェンティのタイバーのような技術的な側面を、ルネサンスの革新であるかのように説明する記述も見受けられるが、これらの技術革新はいずれもゴシック時代になされたものであった。そしてその鉄の構築術は、遡れば古代ギリシアまで行き着く伝統に基づくものでもあったわけである。

近代との接続──グレコ・ゴシック理論

本稿では、「近代建築史」の枠組のなかで強調されがちな、鉄と建築の関係について、古代ギリシア以来の「西洋建築史」の枠組によって再確認することを試みた。無論、産業革命以降の19世紀の建築で、鉄の使用量が圧倒的に増加し、鉄が主要構造となるような建築が登場し始めたのは事実である。だが、本稿で確認したように、12、13世紀の「中世の産業革命」においても、鉄の生産量の増加とともに、建築の革新が実現していたことを考えれば、「近代の産業革命」だけを過去との断絶のように扱わずに建築を論じることは、たしかに可能であろう。

近代の100年、200年ばかりに着目して建築を論じるのではなく、前近代を含めた建築2000年の歴史に着目することによって、凝り固まった近代的な建築観から脱却することこそ、現代建築の可能性を拡げるうえで重要なのではないかというのが、本連載全体を通底する筆者の主張である。

ケネス・フランプトンは『テクトニック・カルチャー』において、近代的なテクトニック理論の起源として17-18世紀の「グレコ・ゴシック」の理念に着目した★19。彼は「19-20世紀の構法の詩学」の歴史的ルーツを17世紀のクロード・ペローによるウィトルウィウス『建築書』のフランス語訳の出版(1673)に求めたのだった。

1673年という年代は、従来の近代建築史観が起点とする産業革命よりも、約100年も遡っている。ワットの蒸気機関の発明が1763年から1775年頃だというから、フランプトンがペローに注目したことは、近代建築史を産業革命のさらに100年前に接続したことだといえるだろう。ちなみにハリー・フランシス・マルグレイヴ『近代建築理論全史──1673-1968』も、フランプトンと同じ、ペローによるウィトルウィウス翻訳出版の年である1673年を、近代建築理論の原点に位置づけた。そしてフランプトンとマルグレイヴの2人が着目したのが、当時のグレコ・ゴシック理論であった。

クロード・ペローはウィトルウィウスの翻訳の同時期に、ルーヴル宮殿の東翼の設計に関わっている。マルグレイヴによれば、「ルーヴル宮の設計とウィトルウィウスの翻訳は、建築の実践と理論において2つの革命が時を同じくするという稀有な瞬間を指し示すもの」であった★20。ペローはこのきわめて古典主義的なデザイン[fig.21]について、ゴシックに言及しながら次のように説明している。

我らの世紀の趣味は、あるいは少なくとも我が国民の趣味は古代人とは異なっており、おそらくそこには少しばかりのゴシックが含まれている。なぜなら、我々は大気、日光、そして開放性(dégagemens)を愛好しているからである。そこで我々は柱を配置するにあたって第6の手法を考案した。それは2本の柱を1組にし、2本ずつの間には2倍の柱間を設けるものである

──クロード・ペロー翻訳による『ウィトルウィウス建築10書』注釈★21

- fig.21──クロード・ペローら設計による旧ルーヴル宮殿東翼(筆者撮影)

マルグレイヴの説明によれば、「ペローが言及する『少しばかりのゴシック』が暗に意味するのはゴシック建築の形式や装飾的な側面ではなく、むしろその構造システムの合理性、すなわち、ずんぐりとした古典主義の柱のプロポーションと比較したときの垂直支持材の軽快さ」であるという★22。すなわちそれは、ゴシック的な形態の特徴そのものではない。フランプトンも指摘するように、17-18世紀のグレコ・ゴシックの理念において重視されるのは「ゴシックの教会とギリシア神殿に共通してある自立柱」だったわけである★23。

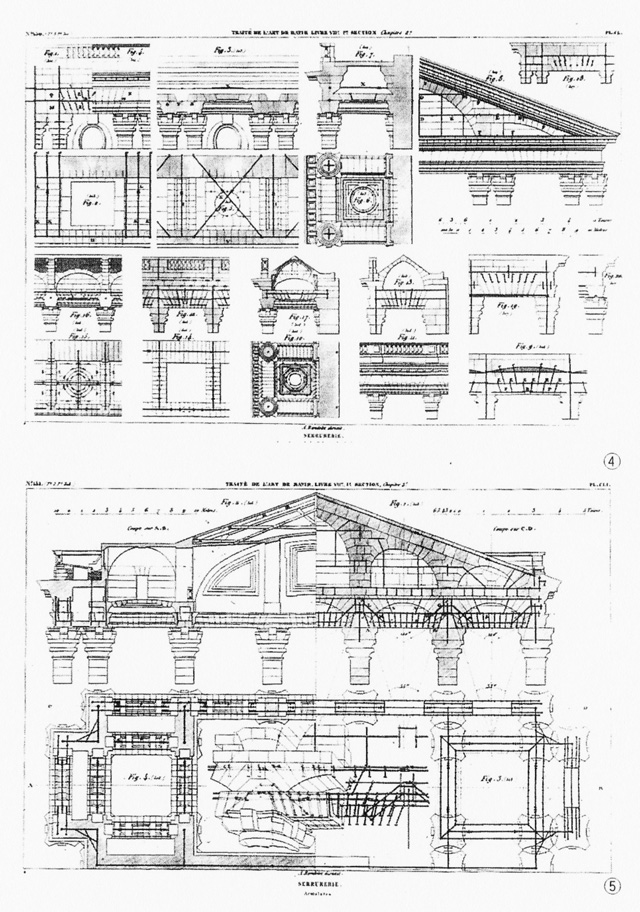

だが、本来の古代ギリシアの建築とは異なり、巨石を用いずにギリシア的な自立柱のデザインを実現するためには、じつは鉄による補強が必要であった。そのためペローのルーヴル宮東翼でも、あるいは、しばしばグレコ・ゴシック的理念の結実と指摘されるジャック゠ジェルマン・スフロのサント゠ジュヌヴィエーヴ聖堂(パンテオン)でも、鉄の補強が用いられた[figs.22, 23]。フランプトンは、ペローのルーヴル宮で見られた補強を指して、「鍛鉄細工による補強の密度と複合性は、フランソワ・エヌビックによって最終的に完成される鉄筋コンクリートのフレーム構造を先取りしたもの」と指摘している★24。

- fig.22──クロード・ペロー設計によるルーヴル宮東翼(上)、ジャック゠ジェルマン・スフロ設計による旧サント゠ジュヌヴィエーヴ聖堂(パンテオン)(下)

引用出典=Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture, MIT Press, 1995, p.33.

すなわち、フランプトンは17-18世紀のグレコ・ゴシックの理念、そしてそれを実現する際に必要となった鉄の補強システムに、近代建築におけるテクトニクスの原点を見出した。だがじつは、本稿が概観してきたように、石造と鉄による補強の組み合わせの歴史は遥かに古く、まさに「グレコ・ゴシック」の名が指し示すとおり、古代ギリシアと中世ゴシックのなかで、大きく発展してきた構築術でもあったわけである。

フランプトンは過去との断絶と考えられがちな19-20世紀の「近代建築」の構築術の起源が、17-18世紀まで遡のぼりうることを示した。それに対して本稿の挑戦は、近代の構築術を、過去との断絶としてではなく、2000年以上前の古代ギリシア以来の連続のなかで示そうとしたものである。

19世紀が「鉄の世紀」と呼ばれるような時代であったことは間違いない。だからといって、その時代の建築を、過去の建築とはまったく関係のないものと捉えるのではなく、アーキテクトニックな関係性のなかに位置づけることで、近代的な建築観からの脱却ができるだろう。そして、そのことが現代建築の新たな可能性を切り拓いてくれるように思うのである。

構築術の歴史から考えたとき、コンクリートの歴史(連載第6回)でも、鉄の歴史でも、前近代と近代のあいだには、断絶ではなくむしろ連続の側面が強く見えてきたのではないかと思う。その一方で、構築術の側面から見たときに強い断絶を示すものがある。それがフレーム構造の誕生である。西洋の建築の歴史のなかでは、壁構造からフレーム構造への変化は、まさに「断絶」と呼びうる、圧倒的な変化であったと思われる。そしてフレーム構造という新しい構造システムは、まず鉄によって、続いて鉄筋コンクリートによって実現された。

私たちは従来、「鉄とコンクリート」によって、近代建築と前近代の建築のあいだに、大きな断絶を見出してきた。しかしその断絶は、それらのマテリアルによってではなく、フレーム構造という新しい構築術によってもたらされたものではなかったのか? 次回はこうした観点から、フレーム構造について考えてみることにしたい。

註

★1──Marie-Christine Hellmann, L'architecture Grecque, tome 1, Les principes de la construction, Picard, 2002, pp. 93-94.

★2──ibid., p.94.

★3──ibid., p.94.

★4──Harold North Fowler, James Phillips Stevens, A Handbook of Greek Archaeology, American Book Company, 1909, pp. 104-105.

★5──ウィトルーウィウス『建築書』(森田慶一訳註、東海大学出版会、1979)51頁

★6──同書、49頁

★7──同書、50頁

★8──ジャン・ギャンペル『中世の産業革命』(坂本賢三訳、岩波書店、2010)40-41頁

★9──同書、42頁

★10──同書、44頁

★11──同書、44-47頁

★12──W・ブラウンフェルス『図説 西欧の修道院建築』(渡辺鴻訳、八坂書房、2009)132頁

★13──同書、356頁。下線は引用者による。

★14──同書、358頁

★15──ジャン・ギャンペル、前掲書、46-47頁

★16──嶋﨑礼「ゴシック期フランスにおけるトリフォリウムの建設に関する基礎的研究」(東京大学、学位論文、2019年3月)。この学位論文の第2章3節では「トリフォリウムの金属部材」について、詳細に論じられている。またこの節では、ゴシック建築における鉄と鉛の構築術に関する、近年のフランスにおける研究成果も、手際よくまとめられている。

★17──Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 2, pp. 396-397.

★18──Alain Erlande-Brandenburg, "La pierre armée aux XIIe et XIIIe siècles", Arnaud Timbert(dir.), L'homme et la matière: L'emploi du plomb et du fer dans l'architecture gothique, Picard, 2009, pp. 121-130.

★19──ケネス・フランプトン『テクトニック・カルチャー──19-20世紀建築の構法の詩学』(松畑強+山本想太郎訳、TOTO出版、2002)。とくに第2章「グレコ・ゴシックとネオ・ゴシック──結構形態のイギリスとフランスにおける諸起源」(52-91頁)を参照。

★20──H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史──1673-1968』(加藤耕一監訳、丸善出版、2016)12頁

★21──同書、12頁

★22──同書、12-13頁

★23──ケネス・フランプトン、前掲書、55頁

★24──同書、58頁

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- 「鉄とコンクリート」は近代の断絶か?/古代ギリシアの構築術/古代から中世へ

- 修道院における水力エネルギーと鉄の生産/ゴシック建築と古代ギリシア的な鉄の構築術/ゴシック建築における鉄の新技術/近代との接続──グレコ・ゴシック理論