生環境の環を歩きながら

「地球の声」に耳を澄ます

「地球の声」に耳を澄ます

ティモシー・モートンの「とりまくもの」

日埜──先ほど空間論派から反発を受けるんだ、という塚本さんの話がありましたが、そこで空間論と言われているのは、空間の造形的側面に重心を置くような、おそらくコーリン・ロウ(Colin Rowe、1920-1999)で言えば「理想的ヴィラの数学」や「透明性──虚と実」とかの議論に近いようなものでしょう。しかしそこでそう単純でないのは、そのロウがどうして『コラージュ・シティ』(1978)に至ったのか、ということです。あの本の意味はどうも理解されにくい。『コラージュ・シティ』の根本には、モダニズムの抽象的な空間の「貧しさ」との対峙がある。近代建築の非人間的と批判されるような性格を認めたうえで、どうすればそれを乗り越え、歴史を積み重ねた街が見せるような複雑さの質を我々はつくることができるのかということです。コラージュとはそのような質であり、それはいかにして可能か。ここでそれを原理4的な豊かさに向かえるかという問題だと言い換えられるように思います。この問題の根っこには古典的な「基壇としての建築」の問題がある。そもそも建築がやってきたことは、少なくともその形式において、乱雑で雑多な世界のまっただ中に基壇を築くことで、そこだけは特別な整えられた空間を分節して成立させることでしょう。単に整地した地面というだけでない象徴的な機能が基壇にはある。建築史に見えるようにその作り方は実にさまざまですが、たいてい建築はそういうことをやっていますね。地面からいわばすこし浮いてそこに特別な場を作っているわけだけど、それがモダニズムとともに先鋭化してくると、原理3のようにどこかに宇宙に飛んでいってしまうような感じまで出てくる。幾何学的整合性と自由度を拮抗させつつきわめて抽象的な美学を組み立てたモダニズムの空間論にそういう性格があるのは確かでしょう。だけどそれはものごとの反面にすぎない。実際には、建築はそんな理念的な完全性からほど遠く不純なもので、期待されていたはずの自由も実現しない、そういう建築の「貧しさ」はずっと意識されてきた。「非人間的」とか「寒々しい」といった批判にモダニズムの建築家が無頓着だったわけでもない。そこで例えばロウは、コラージュに着目して深い文脈を持つ豊かな場所の形成を考えた。基壇による分節により周囲と分断されてしまう貧しい関係を意識し直して、隣接関係が相互に空間的な豊かさを生む可能性を見てみたい、というようなことです。それは先ほどのダイアグラムの、原理3から生環境環へと引き戻す破線の矢印に近いものであるはずです。本来は空間論の射程というのはそんなに短いものではなくて、空間論と言うなら、そういう「貧しさ」と対峙しながら反省的に考えられていたことまで視野に入ってこなければおかしい。「人間はここまでやれるけど、やはりそれはどこか貧しいものだ」という認識があって、そのうえで違うやり方の模索があったことは、いまここでの議論に重なってくることだと思います。

人間と地球が調和的関係を見いだしスタティックな幸福を実現することを期待する人たちもいるけど、他方で地球なんてただの巨大な石くれであって人間が偉大さを実現することだけが問題だと主張する人たちもいます。その極端な振れ幅のあいだで、私たちが考えられることはもっといろいろあるはずでしょう。どちらも一面的なわけで、そのあいだにもう少し違う希望のあり方があると思います。大地から離れることも厭わない人間が追求するのが原理3で、大地と人間の調和的融和を追求するのが原理4だとしたら、これはもう建築の問題として本質的です。そこで空間論派の話が表面的なことに終始するのだとしたら、ぜんぜん水準が違うよねと言うほかない。

塚本──原理3は原理4に前転するばかりでなく、原理2や原理1に後転していくとする考え方も成り立ちますよね。どうしようもなく原理3から外れた場合、原理2や1を経て原理4に至るという捉え方も可能でしょう。

中谷──私は各原理1、2、3、4はすべて前原理のシステムを内に含むと思っています。

塚本──よくわかります。そしてまた空間論の持っている自由とは、例えばバロック建築とピラミッドを同列に並べて語る新しい隣接性の視点の獲得として表れます。2つを並べたことで生まれる違いを考えることが空間論になる。住居の例に敷衍すると、ピラミッドの近くにはアドベを積んだ労働者の家があったはずのですが、アドベなのでアーチになるんですよね。それを密実な物質でつくられたアーチ状の空間というとき、暗黙のうちに例えば木の柱梁で組まれた勾配屋根を持つ家と比較されている。でもそのとき、当たり前の隣接性とでもいうか、アドベでできた家のまわりに乾いた土があり、照りつける太陽があるし、柱梁でできた勾配屋根の木造空間のまわりには森があり、雨が降っているといった「とりまくもの」は忘れられている。

「とりまくもの」とは環境哲学者ティモシー・モートンが『自然なきエコロジー』(以文社、2018)でよく用いる表現です。彼はエコロジーを論じるには「自然」という言葉を回避すべきだという。自然を人間に対置すると、結局それは到達できない地点としての神に対する人間という関係の置き換えになってしまうからです。アクターネットワークとして建築を考えて、その部材は誰によって加工され、その材料はどこで採取され、というふうにネットワークを遡っていくと、きりがないので最後は「自然」としてしまいたくなるのですが、そうすると結局最後を神に託するのとかわらなくなってしまう。モートンはそうならないために「とりまくもの」で留めておくわけです。

『自然なきエコロジー』のなかにデカルトの「我思うゆえに我あり」について論じた部分がありました。この有名なセンテンスをモートンはその前段から読み始めるんですね。彼によれば「我」は暖炉が炊かれた暖かい部屋にいるという一節から始まり、こうした快適な状況を構成する「とりまくもの」を一つひとつ外していっても最後に「考える我」が残るというのが「我思うゆえに我あり」だという。でも逆にこのテーゼそのものがじつは「エコエクリチュール」、つまり「とりまくもの」の説明になっていると指摘しています。これを読んだとき、空間論が可能にした新しい隣接性は私たちにとって依然強力な武器であると同時に、それを使うことで当たり前に存在する「とりまくもの」の隣接性がキャンセルされているのだと感じました。この当たり前の隣接性をもう一度建築の議論に組み込むことは、『メイド・イン・トーキョー』(鹿島出版会、2001)や《アニ・ハウス》(1998)以来、私が取りくんできたことでもありますが、現在の産業社会的連関の世界とカレドニア造山帯の隣接性のように、そこにはさらに多くのレイヤーがあるので、さらに考えていきたいと思います。

「地球の声」デザイン小委員会のメンバーである川島さん、どうでしょうか。建築環境工学に基づいた建築デザインが専門の立場からコメントをいただけますか。

- 川島範久氏

ひとつ例を挙げると、国連が2030年までに持続可能な社会を実現するべくSDGs(持続可能な開発目標)を掲げましたが、この取り組みは政策のとんでもないオーバードライブと言えるかもしれません。これまでの環境政策は、例えば省資源や省エネルギーによって資源枯渇や地球温暖化を防ぎましょうと言い、問題を単純化し対象を小さく扱おうとするものが多かったと思います。それは政策の運用の観点からは有効だったと思いますが、一方、SDGsは世界規模の取り組みで考える範囲が大き過ぎて一見何をすればいいのかわからなくなります。SDGsでは、同じ性能の環境技術でも、それを製造する過程で不当な労働力が投じられていないかとか、同じ木材でも、サステナブルな管理がされている森から採られた木なのかといった視点からも評価します。つまりSDGsでは、省エネルギーや快適性を達成するための手段や隣り合うもの、つまり技術にまつわるアクターネットワークについても考えるように提言されているんですね。しかし、こういった世界規模の問題を個別のデザインだけで解くことはできませんので、自身が置かれている環境・社会・経済的な状況の中でできることは何か、とローカライズして考えざるを得なくなります。結果として、SDGsのような世界規模の政策提言が個別性に回帰する可能性があると考えています。

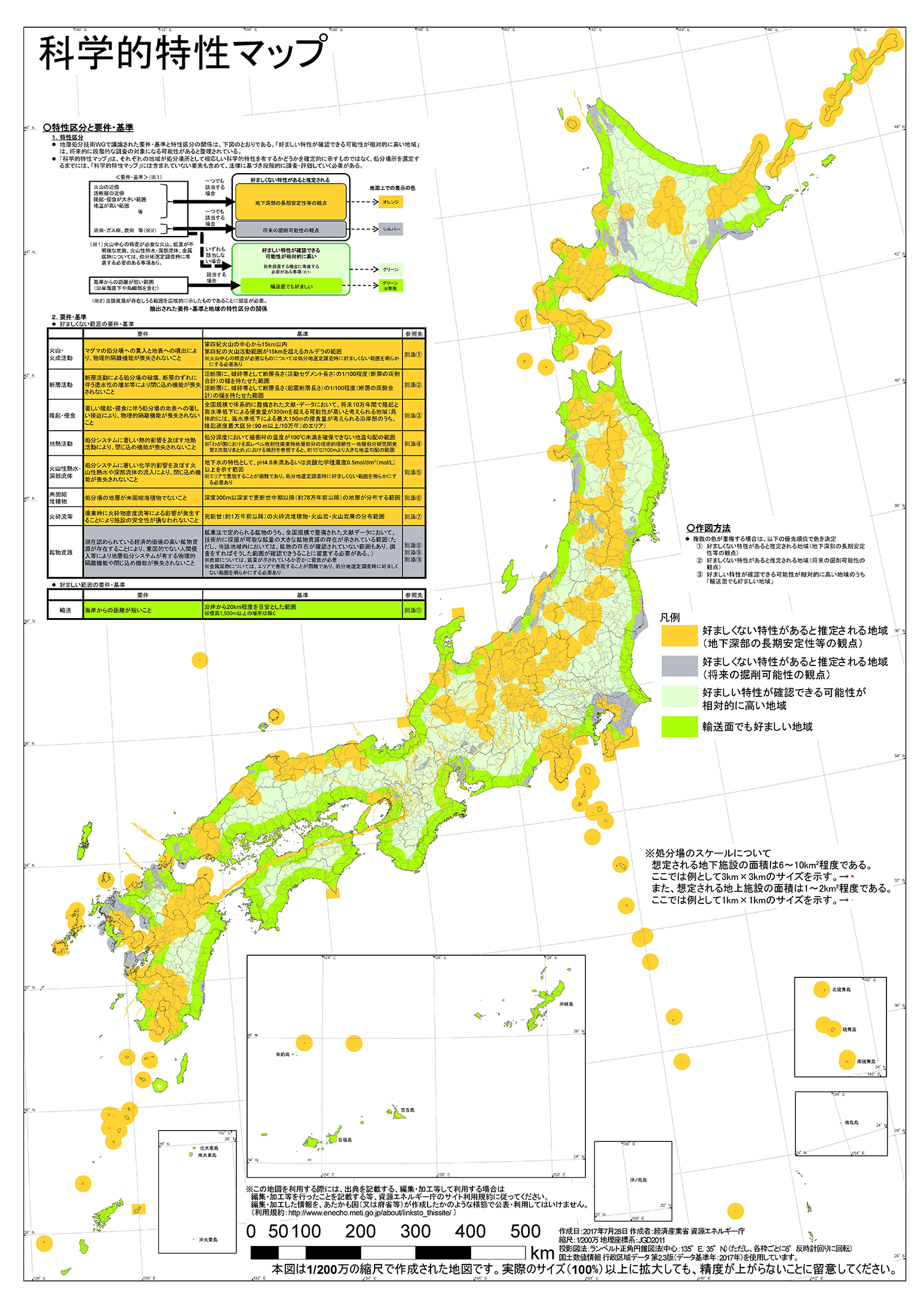

松田──今原理3から原理0の価値を直接見出そうとすると、こんな極相が探られかねないのが現実です[fig.16]。

ここで「好ましい」科学的特性があると表現されているのは、放射性廃棄物の地層処分にとって地下深部が「長期安定」的であり、「輸送面でも好ましい」というところです。輸送面の利点は原理2から3への移行を象徴するスカイスクレーパーの成り立ちがすぐさま思い起こされるものでもあり、その合理的連続性に青ざめる思いですが、まして現段階は、今生きている私たちには処理できない原理3の排泄物を地球に埋めるための地図が実際に描かれているというわけです。先ほど原理3から原理2や1に後転するという表現もありましたが、原理3からそちらには逆回転できないのではないかと思います。

またそれから、今夜は人間や自然といったことがたびたび話題にのぼりましたが、私たちが前提としているそれらは、思想上はまずは西洋の歴史的文脈にその多くを負い、それと相対的に日本的・東洋的枠組みを再構成しつつ、なお前者に規定されてきたことは言を俟ちません。エコロジーや人新世をめぐる最近の思想の取り扱いにおいても、深い部分ではそのあたりの同時検証が必要です。例えば「自然」という外部は、原理0とヒトとの切れ目ない動的関係のなかから想像力によって人間を特権的に括り出さない限り、措定されない。人々の具体的な構築活動に即して世界を把握しなおそうとする生環境構築史では、原理3から4への道を探る過程で、そうしたことのさまざまな検証が要請されてくるように思います。

そして生環境様式の原理4では、最終的に中谷さんは政治のデザインという問題も想定しているでしょうね。

グレート・ブリコラージュ──原理4に向けて

中谷──ところで、柄谷行人氏が検討している交換様式Dの研究★5は、ここでいう原理4だと思うんです。というか私は柄谷さんの作業に相当影響を受けている。柄谷さんは初源の交換様式Aの高次の回復と想定される交換様式Dの登場の仕方を、アーレントの「暴力について」における評議会コミュニズムの出現の説明を引き合いに出して説明しています。それは「いつどこででも「まったく自発的に、そのたびごとにそれまでまったくなかったものであるかのようにして出現する」と(『世界史の構造』「序説 交換様式論」p.14)。つまりそれは逆に述べれば、それまでまったくなかったかのようにふるまいながら、じつはそれはこれまでの社会的蓄積の批判的再帰として現れてくる。そういう性格を持つものとして原理1、2、3の要素を原理4の地平でブリコラージュしてみたい。そのためにはかなりの大アイデアがいる。今日「大ブリコラージュ」と謳ったのはそのためです。「ブリコラージュ」と言った場合に喚起されるのはすごく小さなスケールのものですが、「大」がつくとどんな世界だろうと想像せざるをえない。今後必要なのはそんな「グレート・ブリコラージュ」のイメージではないでしょうか。塚本──今日の議論はスケールフリーなんですよね。大小を測るような話ではない。だから「グレート」はむしろリアルに響くよね。

中谷──そう。「グレート・ブリコラージュ」を構築していくことが最終的に原理4の内実性を決める気がします。そういう意味で、先ほど松田先生が指摘した政治の問題もデザインの対象になるし、同時に具体的な人間の生活も絶対に直結しているはずなんです。ですから、もし「生環境学会」ができたら国際的にいろんなことができると思うんですよね。議論は尽きませんが、2年後への宿題が見えたことですし、こんなところでどうでしょうか。今日はありがとうございました。

[2019年2月8日、LIXIL:GINZAにて]

註

★5──柄谷行人は『世界史の構造』(岩波書店、2010)のなかで、マルクスの唯物史観を踏まえつつヘーゲルによる資本・ネーション・国家の三位一体性を見失わずに社会構造体の歴史を包括的に捉えなおすために「交換様式」を提唱し、A、B、C、Dの交換様式のタイプを論じている。交換様式Aは氏族社会において成り立つ、贈与─お返しという互酬交換であり、Aの次段階としての国家社会で生じる支配─被支配の関係が一種の交換関係となるものが交換様式Bである。第三の交換様式Cは資本主義社会において成り立つ相互の合意に基づいた商品交換である。そしてBがもたらす国家を否定するだけでなく、Cで生じる階級分裂を越え、Aを高次元で回復するために交換様式Dの存在を記している。

塚本由晴(つかもと・よしはる)

1965年生まれ。建築家、東京工業大学大学院教授。貝島桃代とアトリエ・ワン主宰。アトリエ・ワンの作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《みやしたこうえん》(2011)、《ツリーハウス》(2016)、《まちや・アパートメント》(2016)ほか。アトリエ・ワンの著書=『空間の響き/響きの空間』(INAX出版、2009)、『Behaviorology』(Rizzoli、2010)、『図解アトリエ・ワン2』(TOTO出版、2014)、『コモナリティーズ』(LIXIL出版、2014)ほか。

中谷礼仁(なかたに・のりひと)

1965年生まれ。歴史工学家。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。著書=『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)、『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)、『時のかたち──事物の歴史をめぐって』(鹿島出版会、2018)、『未来のコミューン』(インスクリプト、2019)。共著=『近世建築論集』(アセテート、2006)、『今和次郎「日本の民家」再訪』(平凡社、2012)ほか。

「千年村プロジェクト」http://mille-vill.org/

http://www.nakatani-seminar.org/

- 獲得されるものとしての生環境/生環境環と5つの階梯/原理3の現れとしての鉄鋼(都市)/原理4へ──生環境環への批判的再帰

- 下部構造としてのEarth Life Mode/「量としての人間」が変えるもの

- なぜ「地球の声」か/空間論の逆使いで取り戻されるもの/連関を留めるものとしての叙事詩/空間論から離れて考える

- 建築デザインをいかに生環境につなぐか/地球の有限性と物質の再配置/人間に現れる「地球の声」の形/生環境環の不可逆性

- 200℃までの世界──川合健二のエネルギー理論/ハンナ・アーレントの「Worldliness」/福島──個人に委ねられる村の行方

- ティモシー・モートンの「とりまくもの」/グレート・ブリコラージュ──原理4に向けて