生環境の環を歩きながら

「地球の声」に耳を澄ます

「地球の声」に耳を澄ます

200℃までの世界──川合健二のエネルギー理論

塚本──「地球の声」デザイン小委員会では2018年に、日本建築学会の大会でパネルディスカッションを開きました。その討論の中で、人間のもつスキルも資源だという意味で、「人的資源」という言葉を、今日ここにいらしている林憲吾さんが使ったんです。林さんはそれほど厳密に捉えて発言したわけではないでしょうし、私自身もそれまであまり気にとめていなかったのですが、「人的資源」という言葉の奇妙さに気づき、パネルディスカッションの締めに「人的資源はマネージャー目線だから使うのを止めよう」と言ったのです。管理職は人間を資源として見ているかもしれないけど、一人ひとりは人的資源ではない、それならば「人的資源」をひっくり返して「資源的人」にするのはどうかとその場で提案しました。その提案はまったくの思いつきでしたが、あながち荒唐無稽でもないと思うのは、バルカネ村で石を採りにきた兄ちゃんのように、積極的に資源にアクセスできる人は資源的人と言えるからです。ですから、資源的人は原理3から原理4に移行する方法のひとつなんです。実際、能作さんは私の発言を真に受けてくれて、太陽光を使って料理をつくっていたりしますから。能作──外苑前のプリズミック・ギャラリーで個展「ワイルド・エコロジー」(2019年1月15日- 2月22日)を開催しているのですが、そこでソーラークッキングを試みています[fig.14]。ガラスの二重真空管で太陽の熱を集めます。装置のなかの温度は200℃くらいにまで上がります。そこに食材を入れて調理し、来場者にふるまいました。その集熱器は普段ギャラリーに展示しておいて、陽が射すときに外へ持ち出して使う。ソーラークッキングはまさに原理4に移行するための実践と言えるかもしれません。

- fig.14──二重真空管を用いたソーラークッキング

撮影=能作

塚本──こういうことをやると空間論派に批判されるわけですね。

中谷──「やっていることがみみっちい」と批判を受けるんですか?

能作──ええ、「そんなことをやっていったい何の意味があるの?」という感じですね。

中谷──なるほど。おそらくそれを大ブリコラージュ的に主張したのが川合健二です。川合には「200℃までの世界──トータル・エネルギー・システムと住宅」(『新建築』1980年7月号)という名論文があります。人間が生活するために通常必要な温度は200℃までであり、熱を一回発生させたらその熱をどう循環させ回収するかというトータル・エネルギーのシステム構築の問題に展開でき、循環させることによっていろんな熱源の負荷をすべて下げることができると述べたわけです。こうした文脈のうえでのソーラークッキングであることを検討しておけば、「何の意味があるの?」と言われたときに逆提案できますよね。「200℃までの世界」というエネルギー理論があると言えれば関心も高まる。今こそ何事にもバックボーンが絶対に必要だと思いますね。そういうところから語らないと本当に馬鹿にされるから。

ハンナ・アーレントの「Worldliness」

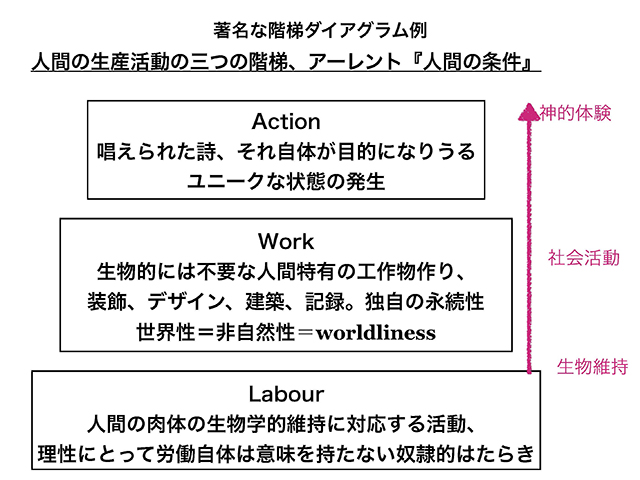

中谷──『未来のコミューン』を書いていたときに、ハンナ・アーレント(Hannah Arendt、1906-1975)の「Worldliness」という概念が面白いと思いました。この図は人間活動を三つに区別したものです[fig.15]。アーレントによれば人間の活動にはLabour、Work、Actionの3つがあります。まずLabourは生物維持のこと。Actionは自発的活動を指していて、この3つのうちの最高形態です。例えばつい鼻歌を歌ってしまうような、誰のためでもないけれど心地がいい状態もActionだと私は思います。面白いのはLabourとActionの間に位置する Workで、これは生物的にはかならずしも必要でない「人間特有の工作物」を作る作業を指しているんですね。そして、その筆頭に挙げられるものが記念碑的建築なんです。たしかに人間以外には全く意味がない。ここで言う工作物は人間が生物的な側面において機能的に必要とする工作物だけではありません。「記録」もWorkです。現代の人間ほど記録行為(log)におぼれた生物はなかったのではないでしょうか。で、このWorkが作りだす人工物に付随する性格をアーレントは「Worldliness」と呼んだわけです。これは日本では世界性と訳されていることが多いけど、後から評価する意味で、もっとネガティブに非自然性、俗事ぐらいに訳した方がいいのではないかと思います。そしてこれがなかったらActionは残らないと言った。なぜか?つまりWorkがあってこそ、Actionが記録されうるからです。記念碑的建築もそういう意味では記録ですね。例えばジミ・ヘンドリックスのすごさを私たちが追体験できるのは、自分はジミ・ヘンドリックスの才能は持っていないけど、彼をすごいと思ったたくさんのWorkerが彼のライブを当時最高の条件で記録したからなんですよね。ここに人工物の希望がある。

- fig.15──アーレントによる人間の生産活動の階梯

作成=中谷

塚本──面白い話ですね。しかしアーレントの話でいつもわからないのが、農業の扱いなんです。アーレントは農業についてあまり書いていませんよね。今の話によれば、農業はLabourでもあるし、Workでもあるし、Actionでもあると言えると思うんですよ。文明の後背地にはつねに農業があるわけですから、それを切らないほうがいいんじゃないですか。

中谷──切ってはいないですよ、そうでないとWorkが独善的なものになりますから。人間がWorkするとき、そこにはLaborもActionも付随しています。

塚本──けれども、そうやってうまく分けられないものが農業だと思うんです。だからアーレントも明確な図式で例示できないんじゃないですか。土や天候、植物といったものに直接向き合うような農業におけるコミュニケーションは、アーレントの言う人間どうしのコミュニケーションとは違います。人間以外とのコミュニケーションについてはあまり触れていない。

中谷──そうですね。この図式から建築や構築物というものの位置づけを検討したくてお話ししました。

ハンナ・アーレントの「Worldliness」

青井──生環境構築の原理4、つまり地球と人間活動の複合のこれからを考えるとき、私たちはひとつの試金石として福島を設定しているので、そのことについても少し触れたいと思います。私自身は会津の建築家・芳賀沼整さんから声をかけてもらい、この3年ほど福島の原発被災地に通っているのですが、センセーショナルな物言いは避け、状況をきちんと捉えて可視化する作業を続けています。この活動の実感から、地域の再生への見通しの厳しさを感じています。昨年から今年にかけて取材しているのは葛尾村という阿武隈高地にある村で、戦前の人口は1500人ほどでしたが、戦後は3000人に倍増します。人口増加の要因は終戦後の満州等からの引き揚げ者の開拓入植などさまざまなのですが、東京オリンピックの頃までは出稼ぎなどで人口を維持していました。その後、東京電力の火力発電所と原子力発電所の建設のために出稼ぎ先が同じ福島県内の浜通りになり、80年代までは一応それで生活が成り立っていたかわりに外部依存の構造ができた。90年代になると急激に衰退が進み、人口が再び1500人ほどになったところで2011年の原発事故の被害を受けます。放射能汚染の現象はもう国家の規模を超えていますし、除染作業も国家規模のプロジェクトでしょう。にもかかわらず、それらに起因する避難や帰還などの個別の判断は一人ひとりに突きつけられる。極端に巨大なスケールと個人とがまさに対峙しているんです。村に戻る人たちは高齢者ばかりで、これまでに戻ったのは300人ほどだと聞いています。そのなかの比較的若い人たちが村の今後についてシビアな決断を迫られるわけです。つまり、この人たちは個人の選択で村に戻り、今度は村の行方というスケールの問題がこのわずかな人たちに委ねられる過酷な事態に至っている。これからの地域を考える前提が、農業を中心とした生産、産業のあり方が、どのような自然条件との関係において成立しているか、それはどのように築かれてきたか、にあるとすれば、それをごく少数の人たちで維持するシステムが課題になる。だから農家で詳細なインタビューをします。家屋と庭、小屋、そのまわりの樹々、畑、山といったものがつくる風景は美しい。その風景をつくってきた老人の人生を聞く。そのなかに、どんな経済の規模が家族の生存条件なのか、それがどんな労働と素材によって組み立てられてきたのかがうかがわれる。そういった話を聞いて去り際にあたりの風景を見直すと、その見事な世界性に惚れ惚れします。先ほど農業にWorldlinessはないのではないかという投げかけがありましたが、そこにたしかにWorldlinessを感じるんですね。

塚本──なるほど。アーレントが農業の問題に触れていない以上は、アーレントをアップグレードすればいいんだと思いますよ。

青井──ええ、アーレントを拡張することも可能だと思います。そこにはたしかにある圏域をもった、大地を再編し、大地との緊密な関係のなかで人的に構築された秩序がある。ただ300人の規模ではひとつの村を維持することができないんですよ。それを何としてでもやろうとすると、国の補助金を投じて巨大な農業機械を導入し、比較的若い人たちがほかの家の農地を大規模に借り受けて営農を継続するというような話にしかならない。あるいは、別の補助金で村営企業が風力発電をやってエネルギーを売り、それを財源にして公共施設や医療を維持していく。そういったことを村役場の役人が検討することになる。それ自体、ある種の大ブリコラージュかもしれないのですが......。

中谷──でも結局原理3に回収されてしまう。

青井──そうです。ある種のシェアとか、環境ビジネスといったかたちで、ポスト原理3の世界をつくっているように見えなくもないけれど、やはり原理3をフル活用することでしかそれは成立しない。でなければ村が存続できないとしたら、そもそも村を存続させるという命題自体は何を意味しているのか。こういうジレンマを含むリアルな具体性のなかで考えていくことの必要性を確認しておきたくて発言しました。

塚本──農業機械メーカーがスポンサーになったあるテレビドラマで、無人稲刈り機が出てきました。これを使うと台風がくる前の夜中でも機械が自動で稲刈りをやってくれるという。ドラマでは人口が減っても農村が維持できるからすばらしいと言わんばかりなのですが、実際どうなんだろうと考え込んでしまいました。だって、ひとたびその回路に入ったら抜けられない。機械を導入したらローンの返済もあるだろうし、メーカーにメンテナンス費を払い続けなければならない。行き詰れば農家の人たちが農地を取り上げられてしまう可能性もある。幸せの平衡点がどこに移ってしまうのか、それが見えないまま番組は終わりました。

別の例で言うと、難病で寝たきりの人が遠隔でカフェの給仕ロボットを操る、新しい就労サービスに関するニュースを最近見ました。ロボットを介せばベッドで寝たままお客さんと会話ができる。外出できない人たちも社会参加できる技術だと。でも本当に知りたいのはその仕事で得られる給料でロボットを買えるのか?ロボットは誰がメンテナンスするのか?ということ。たくさんの人や社会福祉の制度がサポートで関わらないとこれは成立しないはずなのに。ニュースが一面的で産業イデオロギー化している。動脈だけ用意して、静脈がまったく絶たれているような企画や情報発信は原理3っぽいと思いますね。

- 獲得されるものとしての生環境/生環境環と5つの階梯/原理3の現れとしての鉄鋼(都市)/原理4へ──生環境環への批判的再帰

- 下部構造としてのEarth Life Mode/「量としての人間」が変えるもの

- なぜ「地球の声」か/空間論の逆使いで取り戻されるもの/連関を留めるものとしての叙事詩/空間論から離れて考える

- 建築デザインをいかに生環境につなぐか/地球の有限性と物質の再配置/人間に現れる「地球の声」の形/生環境環の不可逆性

- 200℃までの世界──川合健二のエネルギー理論/ハンナ・アーレントの「Worldliness」/福島──個人に委ねられる村の行方

- ティモシー・モートンの「とりまくもの」/グレート・ブリコラージュ──原理4に向けて