文化的景観15年で問われてきたもの

文化的景観15年で問われてきたもの

平成16(2004)年に文化財保護法が改正され、文化財の一類型に「文化的景観」が加わった。筆者はその翌年から独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所の研究員として、四万十川流域や京都市、宇治市などで文化的景観の調査研究に関わりつつ、その理念の深化を図ってきた。本稿では、この間の文化的景観の歩みを振り返りつつ、現在の立ち位置について考えたい。

「景観」と「文化的景観」

文化的景観とは「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」(文化財保護法第二条第1項第五号より)と定義されている。

「景観」という言葉は、都市景観や農村景観というように「眺め」を指すと考えられることが一般的である。対して「文化的景観」は、単に目に見える現象のみではなく、そして人間と環境とを分離して捉えるのでもなく、自然と人間の営みが生み出した領域のまとまりを指している。私たちが目にする眺めは、その物理的な表象といえる。

よって、その理解のためには、地域を形成してきた生活や生業のシステムと、その結果として生み出された形との関係を読むことが欠かせない。文化的景観とは、目に映る姿を成り立たせている地域の営みと風土に目を向け、そのなかに隠れている「地域らしさ」を見出す試みともいえるだろう。

一方で、文化的景観は文化財保護法に規定されていることから、保存と活用を図ることが大前提にある。つまり、文化的景観には、価値を見出すことと、それを将来へつなぐことまでが含まれている。

専門分野の空白地帯

文化財保護法には、こうした文化的景観を保護する制度が備わっている。全国で文化的景観として見出されたもののなかからとくに重要なものが、「重要文化的景観」として選定され、景観法と連動しながら保護されるという仕組みである[fig.1]。

- fig.1──重要文化的景観選定第1号の「近江八幡の水郷」(滋賀県近江八幡市)

今年、制度の誕生から約15年が経過し、これまで重要文化的景観に選定された地域は全国で63件に及ぶ。重要伝統的建造物群保存地区の選定数は、昭和50(1975)年の制度発足から15年間で29地区である。両者は制度のあり方や時代背景から必ずしも比べられるものではないが、文化的景観が包含するものへの社会的関心の高さを物語っていると捉えても良いだろう。

一方で、重要文化的景観の保護制度がはじまった当初、文化的景観は大きな課題を抱えていたのも事実である。

まず、自然とともにある暮らしという、いわばどこにでもありえる絶対的な価値では測れないものを、国の選定に耐えうる文化財としてどう価値付けるかという課題があった。さらに、文化的景観は人の暮らしの場という刻々と変わってゆくものを対象にするため、「守るべきものは何か、許容されうる変化とは何なのか」ということも当初から問われた。

こうした状況は、いま振り返れば、文化的景観に関する学術的受け皿の未整備に起因していたといえる。建造物は建築学、庭園は造園学といったように、他の文化財は価値付けを担う「学」があるのに対し、文化的景観に関わる諸要素はさまざまな分野で個別に研究されており、分野を横断して文化的景観の価値を論じる試みはほとんどできていなかったのである。

また、日本では景観論に関しておもにふたつの学問の系があったが、どちらも個別的に文化的景観を支えるには十分ではなかった。一方の景観工学や造園学では「眺め」の研究や評価が主流で視覚的な優劣を基準としていたのに対し、もう一方の地理学や生態学は景観をつくり出す背後のシステムを明らかにすることこそすれ、評価はしないというものだった。

つまり、どのような調査や評価をすると文化的景観の価値付けにつながるのか、何を継承すれば保護につながるのか、学術的な態度があやふやな状態のまま制度がスタートしていたのである。

地域らしさを捉える3つの視点

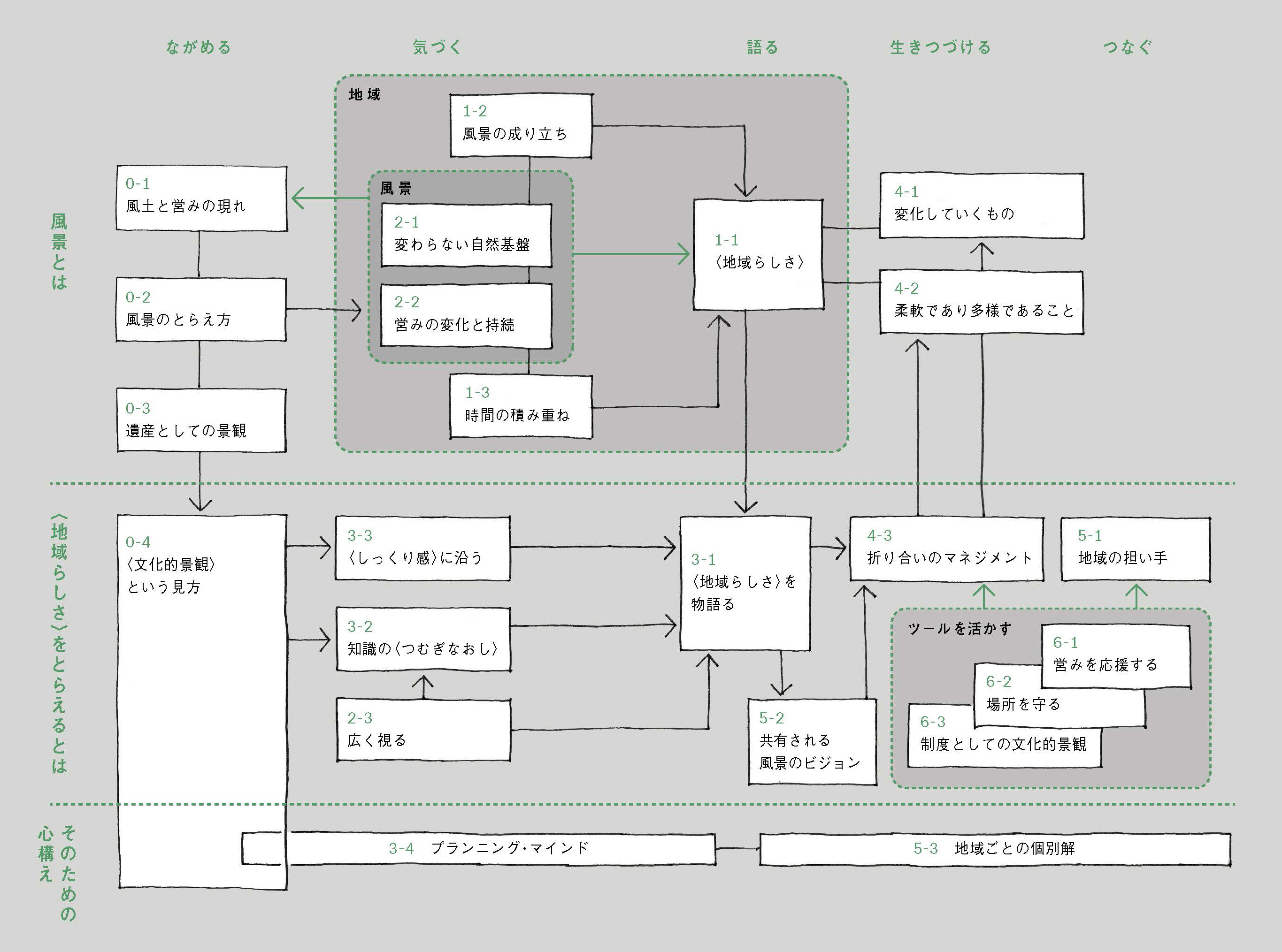

こうした初期の状況は、制度の深化や複数の学問分野の交流が進むなかで解消されてきた。この15年の取組みを通じて、他の文化財とは異なる文化的景観の価値の捉え方が、徐々に鮮明になってきたように思う[fig.2]。

これまでの取組みから見えてきた文化的景観の固有性をまとめると次のようになる。第1に、文化的景観の価値は、地域の地形・地質・水系・気候等の「自然基盤」と人々の「営み」との関係を基本にする、ということである。地形や地質、水系、気候といった自然条件は、その土地のあり方を決めてきた。近代の技術は、自然を制し、どこでも同じ暮らしができることをめざしてきたが、農山漁村であっても都市域であっても、人々の営みはもともと自然に寄り添いながら、安全や快適さを求めてきた歴史をもっている。

第2に、地域の価値を探るというとき、わかりやすいのは、その地域が最も繁栄した時代の特性に注目することだが、文化的景観ではそれは良しとされない。もちろん、繁栄しているときの方が人々の営みと自然基盤との関係が際立ったかたちで見えることも多い。しかし、それは地域のハイライトを捉えているにすぎず、その時代のみを手がかりにすることなく、長い営みのなかで変わることのない、地域の人と自然の関係や関わり方の知恵を見出すことこそ重要である。

第3に、文化的景観の価値は、地域に関するさまざまな知見の集合ではなく、「ひとつの価値」として語る必要がある。多くの学術的な調査から得られた地域の情報や知見は重要ではあるが、それらが既存の学術分野間で分断されたままだったり、各時代の様相をそれぞれに述べたものであったりすると、結局、何を大切にし、どういった変化であれば好ましいのかがわからなくなる。いまの関わり合い方を緯糸として、過去から重層するなかで変わらないものを経糸として見出し、そのつながりを紡ぎ出すことが必要である。

選定活動の広がり

では、文化的景観の取組みは、これまでどのように行われてきたのか。重要文化的景観に選定された地域の類型を概観し、いくつかの傾向を述べたい。

まず、選定の対象となる地域は、生業の持続を価値の最上に置く事例が最も多いが、北海道平取町の「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」(2007年選定)や長崎県平戸市の「平戸島の文化的景観」(2010年選定)、五島市の「五島市久鹿島の文化的景観」(2011年選定)では、生業が変化しながらも信仰や民俗的アイデンティティを保ち続けてきた姿に価値が見出されている[fig.3]。

- fig.3──キリシタンが存在しないことを示すために建てられたと伝わる三角萬霊塔(長崎県平戸市)

平成21(2009)年からは選定対象がさらに広がった。京都府宇治市の「宇治の文化的景観」(2009年選定)や石川県金沢市の「金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化」(2010年選定)、東京都葛飾区の「葛飾柴又の文化的景観」(2018年選定)のように、農山漁村だけでなく、都市域の暮らし全体が評価されて重要文化的景観に選定されるケースも増えている[fig.4]。他方で、文化的景観のターゲットはひとつの自治体に収まらないこともある。高知県西部1市4町にまたがる「四万十川流域の文化的景観」(2009年選定)や熊本県東部1市3町3村から成る「阿蘇の文化的景観」(2017年選定)は、広域に及ぶひとつの自然環境とその暮らしの多様性が評価されており、単一の自治体を超えた広いエリアが選定される場合がある。

- fig.4──城下町の惣構の石垣を見せる町家のリノベーション(金沢市)

重要文化的景観に選定された地域では、「重要な構成要素」として特定された建物や工作物などの有形の要素に対し、国や市町村からの補助金を用いて修理が行なわれる。こうした手法は他の文化財制度でも見られるが、文化的景観における固有性がとくに発揮されるのが、公共事業のコントロールが行なわれる点である。道路の拡幅規模を抑えたり、橋梁のデザインを変更したり、河川や港湾の護岸を石積みとしたりと、さまざまな場面で文化的景観の価値からの調整が進められている[fig.5]。かぎられた範囲を指定・選定する他の文化財では、これはなかなか難しい。また、四万十市のように、文化的景観の調査から見出された価値がシティプロモーションや資料館リニューアルのコンセプト立案につながるような事例も出ている。文化的景観がコミュニケーション・ツールとなり、自治体内のさまざまな部局や住民同士がつながりやすい状況が生まれているのである。

- fig.5──練り石積みで改修された久賀島の護岸(長崎県五島市)

地域の持続性を考える文化財

自然と人々の営みが生み出した暮らしの場の「いま」を評価したり、地域づくりに生かしたりする取組みは、文化的景観以外にもさまざまある。文化的景観がそれらと大きく異なるのは、文化的景観は文化財保護法で規定されるがゆえに、「価値」と「保護」がセットであることだろう。

「価値」はとても強い。それまで文化財的な価値などないと思われていた地域が、国からも認められる価値ある地域、となる。それとともに、「保護」という観点から、暮らしに何らかのブレーキがかかる(それはデメリットだけではなくメリットも含む)。住まい手はもちろん、自治体内のさまざまな部局も気にしないわけにはいかない状況が生まれるのである。重要文化的景観に選定されると、その価値と保護は、文化財として解除されるまで続く。時限性のある地域づくりではなく、半永久的な地域づくりとなる。

一方で、文化的景観は日本における文化財保護に、新しい考え方ももたらしている。これまでの文化財にはその前提として、オリジナルの姿をベストとし、変化は好ましくないもの、という近代の保存理念がいつもあった。対して文化的景観では、モノを守ることだけを追求すると価値が失われる場合もある。守るべきものは守りつつも、持続のための変化はポジティブに捉える。こうした違いが、文化財がこれまで苦手としてきた「地域が生きつづける」ということを考えるきっかけになっているように思う。

平成17(2005)年に世界遺産委員会で報告された歴史的都市景観の考え方に関するウィーン・メモランダムでも、平成29(2017)年にイコモスから発表された20世紀遺産に関わるマドリッド・ニューデリー・ドキュメントでも、時間の蓄積の痕跡を残すことや、許容しうる変化の範囲を明確にすることの必要性が示されている。文化財の適用範囲が近現代まで含まれるようになったことで、保護の考え方は次のステージへと移行しつつある。日本におけるその最前線に文化的景観があるといっても過言ではないだろう。

註

★1──文化的景観学検討会『地域のみかた──文化的景観学のすすめ』(文化的景観スタディーズ01)、奈良文化財研究所、2016

惠谷浩子(えだに・ひろこ)

1983年生まれ。造園学。独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所研究員。『地域のみかた──文化的景観学のすすめ』(共著、奈良文化財研究所、2016)、『京都岡崎の文化的景観調査報告書』(共著、京都市文化財保護課、2013)、惠谷浩子、前川歩編『遺跡学の宇宙──戦後黎明期を築いた13人の記録』(共著、日本遺跡学会、2014)など。