第4回:21世紀のアール・デコラティフ(前編)

大量生産とデザイン・装飾・アートをめぐる用語について

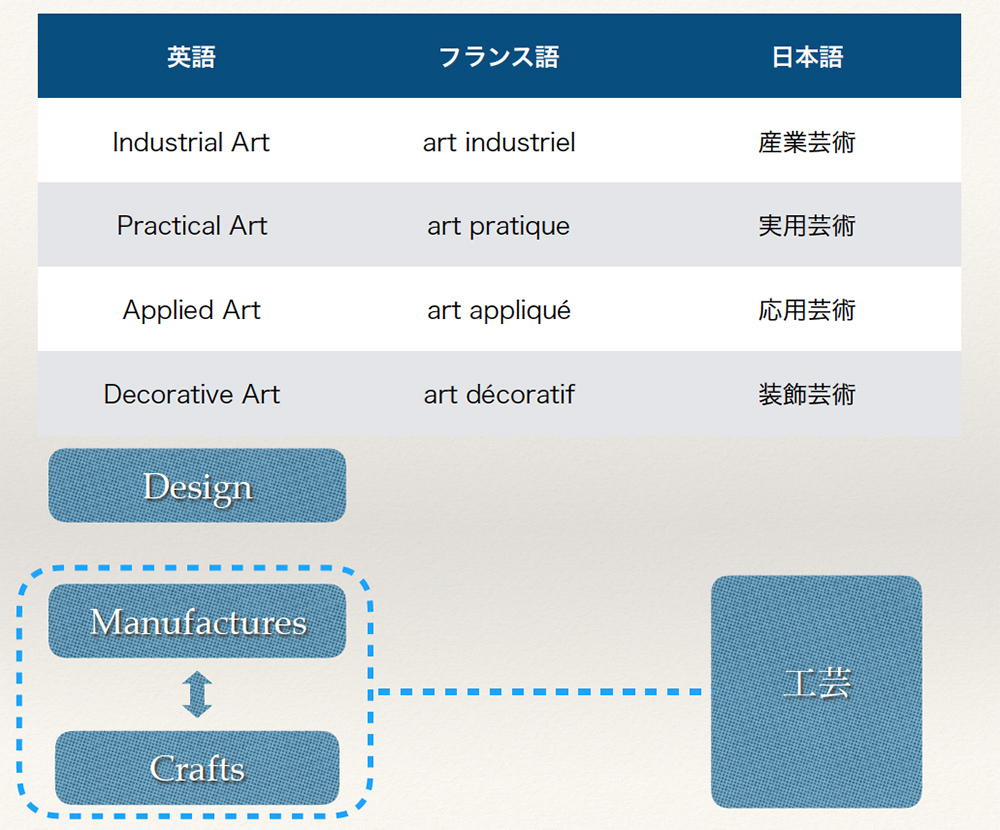

19世紀における製品デザインをめぐっては、fig.7のような多様な術語が用いられる。表中、日本語の「産業芸術」「実用芸術」「応用芸術」「装飾芸術」が、英語圏・フランス語圏の用語の直訳であることは明らかであろう。直訳であるがゆえに、それが何を示す概念なのか、逆にわかりにくいともいえる。これらのうち、「産業芸術(Industrial Art)」の意味だけは明白である。これは産業革命以降の工業生産であることを直接的に示す概念であり、それ以前の芸術家や職人の手仕事との明確な対比を示すものといえる。

一方、「実用芸術(Practical Art)」といったとき、ここでは工業生産か手仕事かという対比は問題ではない。むしろ絵画や彫刻といった、「役に立たない」アートとの対比が示される概念であり、家具や道具のように「役に立つ」という側面が強調されている。同時に、単なる道具を「芸術」に高めるという意図が示された概念ともいえるだろう。

これに対して「応用芸術(Applied Art)」はわかりにくいが、これについてはフランス語圏での用例が理解の助けになる。1864年に設立された組織「産業応用美術中央連合(Union central des Beaux-Arts appliqués à l'industrie)」の名称が、「芸術(美術)を産業に応用する」というコンセプトを端的に示しているからだ。ちなみにフランスのこの組織は、このあと数度の改称を経て、1905年に「装飾芸術博物館(Musée des arts décoratifs)」を開館することになる。もうひとつの重要な概念「装飾芸術(アール・デコラティフ)」がここに登場するが、まさにこの概念こそ、本稿の結論に繋がるものであり、次回の後編で詳細に論じたい。

以上の概念は、19世紀後半のヨーロッパでしだいに定着していったものと考えられるが、そこには「工業製品」と「手仕事」の対比、「芸術のための芸術(l'art pour l'art)」と「役に立つ芸術(l'art utile)」の対比、芸術や美術の力によって工業製品を高めようとする視点などが絡み合っていた。では、こうした多様な観点を内包する概念を越えて、そこで生産されたモノそのものをなんと呼ぶのかといえば、ごく単純に、工業製品(manufactures)ということになるだろう。それに対して1880年代に登場するアーツ・アンド・クラフツ運動★17は、手仕事(crafts)の側面を強調したが、そもそも"manufacture"という語そのものが「手の(manu-)」という意味を内包しており、伝統的には「手工業」ということになるし、一方のモリスの工房も成功とともに手工業的な生産方式へと接近していったことを考えれば、じつは「機械 vs. 手仕事」の対比も、それほど明確に線を引けるものではなかった。

この曖昧さをいっそう混乱に導くのが、日本語における「工芸」という言葉である。日本の製品は1851年のロンドン万博にこそ出品されなかったものの、1862年の第2回ロンドン万博、1876年のパリ万博、1873年のウィーン万博などに公式/非公式に出品されていく★18。織物、漆器、磁器、銅器、七宝、竹細工、藤細工、べっこう細工など、職人の手になるさまざまな工芸品の数々である。これらの製品が、意匠面でも精巧な技術の側面でもヨーロッパの関心を集め、ジャポニズムの隆盛へと結びついたことはよく知られている。それはつまり、ヨーロッパ側の機械生産による製品(manufactures)にも匹敵する、手仕事による高い技術の製品(工芸品)だったわけである。

日野永一氏の研究によれば、日本側の関心は、それが機械生産か手仕事かという点ではなく、それが工業製品なのか美術品なのかという点にあったようだ★19。ヨーロッパの万博では日本の製品が美術品部門ではなく工業製品部門に展示されたことに反発するかのように、日本国内の博覧会では「美術工芸」という概念が生み出されていったことを、日野氏は論じている。なかでも、第3回内国勧業博(1890)で設けられた「美術工業」という部門名称は、第4回(1895)、第5回(1903)の内国勧業博では「美術工芸」部門に改められ、この「美術工芸」という概念の定着の様子をうかがうことができる。また、この「工業」から「工芸」への変化には、工業製品ではなく手仕事であるということを強調する意識も見てとることができよう。

この時期の日本では、西洋の機械産業を積極的に取り入れようとする一方で、国内の伝統的な「工芸品」の輸出にも熱心であった。「工芸」という日本語は、日本の伝統的な物作りを指すと同時に、万博の同じコーナーに出品されていた西洋のIndustrial Artをも指し示すことになり、19世紀ヨーロッパでの多様な論点が、日本語では「工芸」の一語で表わされることになってしまったのだった。したがって日本語で、19世紀の大量生産とそのデザインの問題を議論するうえでは、細心の注意が必要となる。そのうえ、ペヴスナー的な「大量生産の粗悪品」という価値観を真に受けてしまうと、19世紀における機械生産の技術革新とデザインの問題を理解することは、ますます難しくなる一方であろう。

ヘンリー・コールとイギリスにおけるデザイン理論

1851年のロンドン万博の大成功は、イギリスにおける工業製品(manufactures)とデザインの問題の、到達点であり出発点であった。ロンドン万博を成功に導き、その後のデザイン理論の基礎を築いたのが、ヘンリー・コールという人物である。コールに関する先行研究は多いが★20、ここでは改めて彼を軸に機械生産とデザインの問題を考えてみたい。

ヘンリー・コール(Sir Henry Cole, 1808-1882)は、もともとはロンドンの記録保管所(現在の国立公文書館)に勤める公務員であったが、フェリックス・サマリー(Felix Summerly)の偽名を使って、じつにさまざまな活動を繰り広げた人物でもあった。1843年から47年にかけては、『ホーム・トレジャリー』(The Home Treasury)という童話集(家庭読み物)のシリーズを編集・出版し、大きな成功を収めた★21。そこに収録されたのは「赤ずきんちゃん」「美女と野獣」「シンデレラ」「ジャックと豆の木」といった、よく知られる童話であったが、彼は挿絵画家に当代一流の画家たちを登用することで、この童話集に触れた子どもたちの芸術的素養を高めることを狙うと同時に、彼自身、同時代の芸術家たちとの強力なコネクションを築き上げていった。同じ1843年には、彼は世界初のクリスマス・カードを発案し、『ホーム・トレジャリー』の出版を手がけた彼の事務所から、これを発売している。カードのデザインを手がけた画家のジョン・カルコット・ホーズリーは、後にコールの盟友のひとりとなった人物である。

出版活動の一方、彼は工業製品デザインの分野にも進出していく。コール自身がデザインし、陶磁器メーカーのミントン社で製造したティーセット(1845)が芸術協会(Society of Art)の賞を受けたことを契機に、彼は1847年にサマリーズ・アート・マニュファクチュア(Summerly's Art Manufacture)という組織を設立し、そこからさまざまな製品デザインを発表していった。

当時もコールは記録保管所に務めており、そこで館長補佐を務めるまでになっていたが、こうした活動が評価され、1846年には芸術協会の一員となった。この協会のメンバーとして、彼はロンドン万博の準備運営の中心人物になっていくのである。

芸術協会は、その正式名称を"Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce"といい、産業革命黎明期の1754年に設立された歴史ある協会であった。その正式名称が示すとおり、この協会のターゲットは、ハイ・アートとしての芸術ではなく、工業製品とその販売促進にあった。この協会は、コールが入会する直前の1845年に国内博覧会を企画していたが、これは頓挫してしまう。じつはライバル国フランスでは、1798年以来、19世紀前半を通じて、国内の工業製品の博覧会の回を重ねており、1844年の第10回博覧会も大きな成功を収めたばかりであった。フランス製の優れたデザインによる産業振興は、イギリスにとって大きな脅威であり、芸術協会による国内博覧会の開催は重要な課題となっていたのである。

1847年、芸術協会は王室認可(Royal Charter)を獲得し、ヴィクトリア女王の夫アルバート公を会長に迎え、47、48、49年と3年連続で工業製品の小規模な展覧会を開催し、成功を収めた。だが同じ1849年に開催されたフランスの第11回博覧会は大規模な成功を収めており、いよいよイギリスの芸術協会としても1851年には国家規模の大博覧会(British Exhibition of National Design and Manufactures)を開催することを発表したのだった。

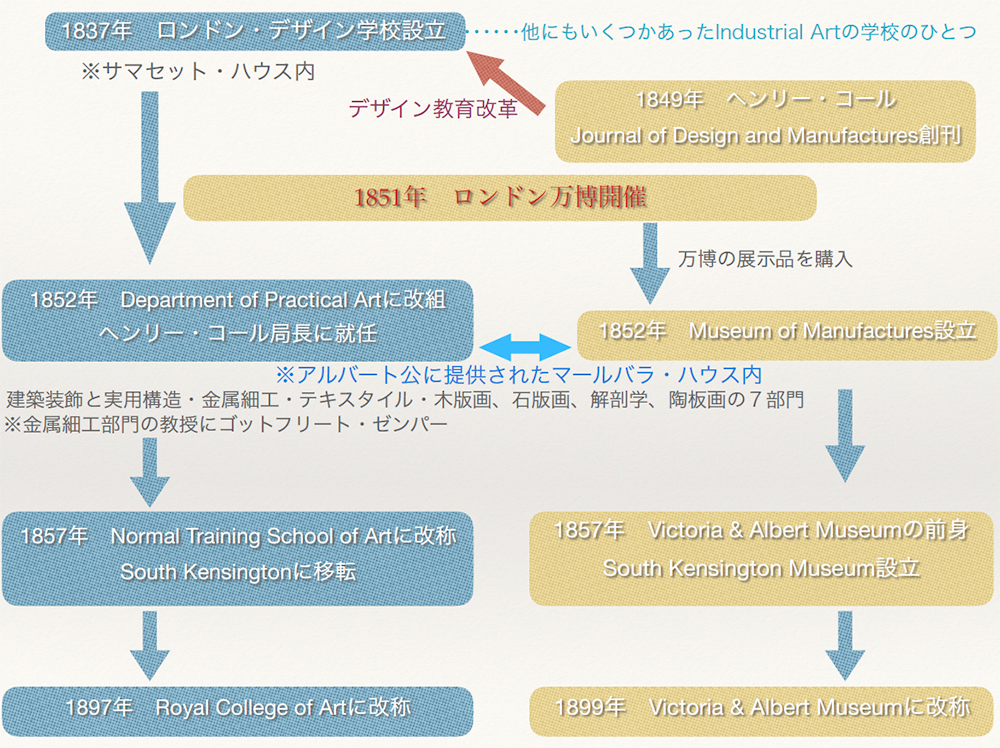

芸術協会の評議会は、この博覧会をロンドン・デザイン学校(正式名称はGoverment School of Design、現在のRoyal College of Art)と結びつけようとしていた。この学校は1837年に政府主導の下で設立された学校で、まさに産業芸術(Industrial Art)の教育のためにイギリス各地に設立された学校のひとつであった(この学校の名称からは、fig.7の用語群のなかでも、「デザイン」という言葉が、この産業と芸術を巡る用語のなかで、かなり早くから公式に用いられていたことが理解できる)。当時ロンドン・デザイン学校は、サマセット・ハウス内に開設されていたが、1851年に開催予告された博覧会も、同じサマセット・ハウスの中庭で開催すべく調整が進められていた。

コール自身、芸術協会の評議会の一員として博覧会実現のために奔走していた。1849年のフランスの博覧会を視察し、サマセット・ハウスの中庭を会場に使用するための交渉も行なった。だが、彼はこの方針に、完全には満足していなかったようだ。なぜなら彼こそが、国内博覧会という方針を覆し、世界初の国際的な博覧会の開催という方針に転換させた張本人であり、その結果、サマセット・ハウスの中庭ではとうてい面積が足りないということで、会場をハイドパークに変更し、その敷地に巨大な博覧会会場クリスタルパレスが建設されることになったからである。

また彼は、デザイン学校におけるデザイン教育にもまったく満足していなかった。彼は「デザイン学校の改革」と「デザイン原理の確立」を目的として★22、1849年に雑誌『デザイン&マニュファクチュアズ(Journal of Design and Manufactures)』を創刊する★23。編集長に、当時ロンドン・デザイン学校の校長でもあった画家のリチャード・レッドグレイヴを迎え、執筆陣にはクリスマス・カードで協働した画家のジョン・カルコット・ホーズリーや、建築家のマシュー・ディグビー・ワイアットやオーウェン・ジョーンズなど錚々たる顔ぶれが並んだ。ディグビー・ワイアットもオーウェン・ジョーンズも、2年後のクリスタルパレスの建設に大きく関わった建築家たちである。

この雑誌は1849年3月に創刊号が発刊、1852年2月に最終号が発刊されて幕を閉じており、まさにロンドン万博の準備から開催(万博開催期間は1851年5月〜10月)までの期間を併走しながら刊行されたものだった。創刊号の序文において★24、ヘンリー・コールはこの雑誌の目的について論じているが、興味深いのはそこで使われる用語である。現在ならば、「応用芸術(applied art)」のような、fig.7の表中の語が一般名詞として用いられるべきところに、この序文では「装飾デザイン(Ornamental Design)」と「装飾製品(Ornamental Manufactures)」の語が用いられる。後者の言い換えとして、「芸術=製品(Art-Manufactures)」も用いられるが、これは芸術協会の正式名称に含まれる語であると同時に、2年前にコールが立ち上げたインダストリアル・デザインのための組織"Summerly's Art Manufacture"に用いられた語そのものである。彼の言葉遣いから、"Art-Manufactures"="Ornamental Manufactures"と理解されるのであり、「デザインすること」=「装飾すること」だった当時の状況が理解される。

多くの先行研究が示してきたとおり、コールがここで追求しようとした「デザイン原理」とは「装飾原理」のことであった。この7年後、コールの盟友オーウェン・ジョーンズが『装飾の文法(Grammar of Ornament)』(1856)を発表するが、これもまさにデザインの文法(原理)を確立するための研究だったわけである。一方、オーウェン・ジョーンズが用いた語も"Ornamental Design"であり、後に定着する"Decorative Art"ではなかったという点も、注意が必要である。英語の"Decorative Art"は、基本的にはフランス語の"art décoratif"からの訳語として定着したものであろう★25。このフランス語の概念については、次回の「後編」で詳述する。

また、"Ornamental Design"にせよ、"Ornamental Manufactures"にせよ、頭文字を大文字で表記していることから、1849年の時点でコールは、新しい概念のための新語として、これらの語を用いていることが理解される。fig.7の表中の概念で、序文のなかで用いられているのは"Industrial Art"だけであった。一方、この雑誌の最終巻(1852)の序文の末尾では、本誌が"THE PRINCIPLES OF PRACTICAL ART"のための手引書となることを望むと大文字で強調されて書かれている★26。1849年の創刊号では"principles of Ornamental Design"の確立を目的とすると書かれていたのに対し、雑誌が終了した1852年にこのような表現の変更がなされたところに、「実用芸術(practical art)という用語の定着を見て取ることができるかもしれない。

さて、ヘンリー・コールの八面六臂の活躍による1851年のロンドン万博の大成功については、優れた研究が多数存在するので、ここではあまり触れず、その後の経緯を簡単に確認して、本節を終わりにしたい。

コールは、デザイン学校の教材とするために、万博の展示品から選り抜きのコレクションを買い取ることを計画した。万博閉幕直前の1851年10月上旬には、コール自身とレッドグレイヴ、オーウェン・ジョーンズ、オーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンからなる委員会が組織され、買い取り対象の選別作業が行なわれている★27。

翌1852年1月には、ロンドン・デザイン学校が英国商務省(Board of Trade)の下で「実用芸術局(学部)(Department of Practical Art)★28」に改組され、コールはその局長(学部長)に就任した。続いて4月には、この学校はサマセット・ハウスから、アルバート公によって提供されたマールバラ・ハウスに移転する。そこでは建築装飾と実用構造・テキスタイル・金属細工・木版画、石版画、解剖学、陶板画の7部門が教育されたが、この金属細工部門の教員としてドイツからの亡命建築家ゴットフリート・ゼンパーがコールによって登用されていたことはよく知られている★29。

翌5月になると、万博の展示品を買い取って構成されたコレクションを収蔵する博物館(Museum of Manufactures)が、同じくマールバラ・ハウス内に開館した。この博物館は、ほどなく歴史的な室内調度品のコレクションも開始し、最先端の製品デザインばかりでなく、博物館のコレクションとしての歴史性を獲得していくことになる。その一方で、そもそもこの博物館の成り立ちが現代性に拠っていたということ、そして初代館長のコールが、その後も同時代の製品を意図的にコレクションしていったことは、この博物館のデザイン・ミュージアムとしての本質を示していたといえるだろう★30。

同じ頃、アルバート公を総裁とする1851年の万博王立委員会(Royal Commission for the Exhibition of 1851)は、万博によって獲得した巨額の収益を元手に、「科学と美術に関する知識を増進し、それらを生産業に適用する」ために、サウス・ケンジントン地区の土地を購入し、再開発事業を起こしていた。すでにマールバラ・ハウスの施設内では手狭になっていたコールの学校と博物館は、1857年、サウス・ケンジントンに移転し、学校の方は芸術一般訓練学校(Normal Training School of Art)に、博物館の方はサウス・ケンジントン博物館に改称した。その後19世紀末までに、学校はロイヤル・カレッジ・オブ・アートに、博物館はヴィクトリア&アルバート博物館に改称され現在に至っている[fig.8]。

以上のように、大量生産とそのデザインをめぐる議論にもとづき、イギリスの教育機関と博物館は発展していった。同じ頃、フランスではインテリアとそのマテリアリティに関する「アール・デコラティフ」の議論が高まっていくことになる。そしてその理論と実践は、最後に強烈などんでん返しにあうことになるのだが、その話はまた次の機会に......。

(後編に続く)

註

★17──ウィリアム・モリスが最初にモリス・マーシャル・フォークナー商会を設立したのは1861年のことで、ここにおいて「芸術家による手仕事」というコンセプトは登場していたが、アーツ&クラフツという語そのものは、1887年のArt and Crafts Exhibition Societyで誕生する。

★18──日野永一「万国博覧会と日本の『美術工芸』」(吉田光邦編『万国博覧会の研究』思文閣、1986、21-23頁)

★19──同書、23-27頁

★20──ヘンリー・コール研究そのものではないが、ロンドン万博に関する日本語で書かれたまとまった研究としては、松村昌家『水晶宮物語──ロンドン万国博覧会1851』(ちくま学芸文庫、2000[初版:リブロポート、1986])が重要。また、この時期のイギリスにおける産業と装飾の問題については、いうまでもなく鈴木博之『建築の世紀末』があり、とくにヘンリー・コールとサウス・ケンジントンのグループについては、鈴木博之「クリストファー・ドレッサーと日本」(吉田光邦編『万国博覧会の研究』45-86頁)も参照のこと。

★21──ほかにコールのターゲットとしては、デザインにおける著作権の登録や、特許法の改正などがあったが、ここでは割愛する。

★22──Elizabeth Bonython and Anthony Burton, The Great Exhibitor, The Life and Works of Henry Cole, V&A Publications, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 2003, p.87.

★23──The Journal of Design and Manufactures, London, March 1849 (no.1) - Feb. 1852 (no.32).

★24──Ibid., no.1, 1849, pp.1-4.

★25──ただしオーウェン・ジョーンズは、『装飾の文法』のなかで、有名な「形態と色彩の配列に関する一般原理」の37カ条を掲げるが、ここでは「建築と装飾芸術における(in architecture and decorative arts)」と書かれている。1856年の時点で「建築」と対置するかたちで「装飾芸術」という表現が用いられている点では、フランスにおける"art decoratif"に先行する重要な用例といえるだろう。Owen Jones, The Grammar of Ornament, Princeton University Press, 2016, pp.23-29.

★26──The Journal of Design and Manufactures, vol.VI, London, England: Chapman and Hall, 1852, p.iv.

★27──Elizabeth Bonython and Anthony Burton, op. cit., p.146.

★28──ここに、公的に"Practical Art"の語が登場することになる。翌2月に終刊した『デザイン&マニュファクチュアズ』誌で"THE PRINCIPLES OF PRACTICAL ART"のための手引書という表現が使われたことは、この学校の新名称との関係から理解することができるだろう。

★29──川向正人『近現代建築史論』(中央公論美術出版、2017)139頁

★30──2018年9月15日にヴィクトリア&アルバート博物館の分館、V&A Dandee(隈研吾氏設計)がスコットランドで開館したばかりだが、ここでも現代的なデザイン・ミュージアムとしての性格は色濃く表われているようだ。

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- 産業革命とファブリック/ファブリックと建築空間──19世紀の熱狂/ロンドン万博とインテリア

- 大量生産とデザイン・装飾・アートをめぐる用語について/ヘンリー・コールとイギリスにおけるデザイン理論