第3回:感性の計算──世界を計算的に眺める眼差し

時間から生成への関心へ

木内──土井さんは、そもそも特定の挙動を持つのかどうかもわからない人工物やデータを対象としながらも、そこにパターンが見出せればそれを生命として定義できるのではないかという研究をされているというところで接点が見出せるかもしれません。それでは、よろしくお願いします。

土井樹──僕はもともと東京理科大学で分子生物学を学んでいましたが、現在は東京大学の池上高志研究室に移動して博士課程に在籍しています。主に研究しているのはミツバチの群れの集団行動ですが、それとはまったく関係なく個人で音楽活動をしたり、メディアアートまわりのプログラミングをしたりしています。小学生時代はずっと昆虫を捕まえて標本にしていましたが、中学生で音楽に目覚め、主にジャズベースをやっていました。その後高校から現代音楽や電子音楽にも手を出し、突然、主観的時間に興味を持つようになりました。音楽はどうしても時間が関わってきます☆22。

☆22──[石澤]ライブなどでは、曲のテンポをキープすることで時間を等間隔に刻んで数えているのに、主観的にはあっという間に終わったり、長く感じたりもする。不思議ですよね。

よく覚えているのが、高校生の時に夜ピアノを弾いていたら「ドという音が聞こえているということは、時間が流れているのだ」と気がつき、すごく怖くなり、時間に興味を持つようになりました。主観的時間とは、物理的な時間ではなく、ベルクソン的な時間のことですが、それを知るためには、生成している脳の中の研究をやるべきだろうと思い、神経科学を学びました。いきなり時間の研究をすることはできず、ラットの脳に化学物質をかけ研究するという日々を1年間過ごしました。結論としては、精神的にきついし、主観的時間などの抽象的な概念にたどり着くまでに時間がかかり過ぎて辛いということで、その道はやめました。

- 土井樹氏

土井──神経科学者で東大名誉教授の甘利俊一さんは「本当の脳をいくら解明してもそれは原理の解明にはならない。原理をまず単純なかたちで表現しておいて、その次にその原理は本当の脳でどうなっているのかを調べること」とおっしゃっています☆23。

☆23──[豊田]甘利俊一『情報理論』(筑摩書房、2011)は入口としてすごくわかりやすいし、建築系の学生にも一通り読んでほしい1冊。

つまり、原理のひとつの提示のしかたが人間の脳である、人間の脳以外にも知能のあり方は沢山あると考えれば楽なのではないかと。脳をターゲットにすると狭くて辛いので、もう少し大きめの的を用意して考えるということです。そういったことを大学の時に考えていたら、池上高志さんの『動きが生命をつくる──生命と意識への構成論的アプローチ』(青土社、2007)に出会いました。池上研究室はもともとカオスや複雑系の研究から始まっていますが、いまは人工生命も扱っていて、人工意識もそれと切り離せないものとして研究対象になっています。つい先日、東京で人工生命の国際会議があり、そこでも議論になりましたが、「Artificial Life is all about generating new pattern」、つまり人工生命とはパターンを生成するものです☆24。

☆24──[石澤]バイオフィリア仮説と呼ばれる、人間は本能的に非生物よりも生物に注目し、好むという傾向が知られている。デザインとしても、そうした生物的だと感じさせるパターンの生成というテーマがあり得る。

人工生命の例を紹介します。[fig.1]は「ボイド(Boids)」という鳥の群れをモデル化したもので、近すぎない、離れすぎない、列をつくるという3つのルールだけでできています。実際に鳥ではないけれど鳥っぽい動きです。最近、岡瑞起さん、池上さん、ドミニク・チェンさんら共著の『作って動かすALife──実装を通した人工生命モデル理論入門』(オライリージャパン、2018)が出版されたばかりですが、実際にPythonでコードが書いてあって、それを元に動かせるというものですごくおもしろい本です。

- fig.1──1986年にクレイグ・レイノルズによって作成されたボイド(Boids)のシミュレーション

脳と認知

土井──僕のテーマは「Generator」や「生成」ですが、そのひとつとして「Generative System in a Brain」、もうひとつは「Presence / Interaction as a Generative System」、つまり存在感やインタラクションのなかでジェネラティブシステムが現われるという2つの話をします。研究室では「Brain as a Generative System」とよく言っていますが、脳は外部からただパッシブに刺激を受けているだけではなく、アクティブにいろいろつくっています。だから脳が世界を理解するためには、脳のなかでも生成的なシステムをつくっていなくてはいけません。イギリスの神経科学者Karl Fristonらが言っているのは、外からの刺激が感覚入力され、それを元に生成モデルをつくり、脳活動が起こり、現在の推測と生成モデルを照らし合わせてどんどん学習をするというモデルです。脳の中の世界と現在の推測のズレをなくしていくように学習するのが脳の仕組みだろうという話です☆25。

☆25──[豊田]扱う対象そのものではなく、アバター的なものを自分の側に生成して、その差異を調整のなかで減衰させていくという認識のモデル、最近のDeep Learningの仕組みや現実世界にDigital Twinが必要という話の流れとも併せてとても面白い。結局スマートシティもいかにCommon Groundをつくるかという、より根本的な生成の話に立ち戻らざるを得ない。

これをもう少しラディカルに見ると「Perception=Generator」、知覚することは生成することと同じであるという、映画『マトリックス』(1999)的な世界観になります。脳の中での生成自体が世界であるというアプローチです。

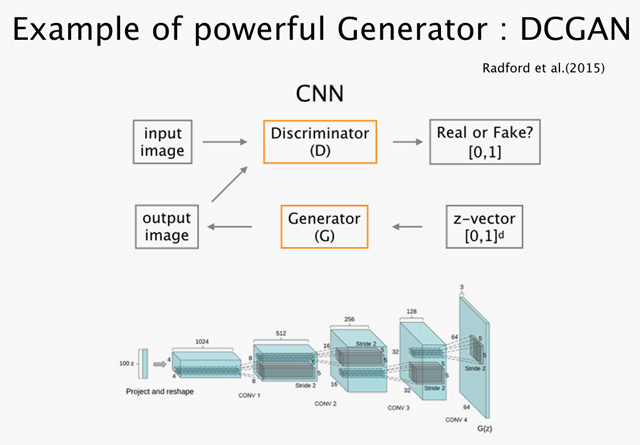

2017年に、Neuroscienceからのアプローチのひとつとして、×、◯、□といった記号を被験者に見せた状態で、脳波を取り、その脳波から被験者が何を見ているか再構成するという実験がありました。これは脳がどのように世界を見ているかという研究のひとつだと思いますが、まだ難しい点が多いようです。そこでわれわれの研究室では、実際の脳ではなく、Generative Artificial Systemを使うという手法で研究を行なっています。2015年にディープラーニングを使った生成系の枠組みのひとつで「DCGAN(Deep Convolutional Generative Adversarial Networks)」というものが発表されました。入力イメージとしては、部屋の写真をたくさん入れます。Generatorは適当なノイズから部屋っぽい画像を生成します。Discriminatorは、入力が本当の画像なのか、Generatorが生成したものなのかを識別し、一方GeneratorはDiscriminatorを騙すように生成画像を出力する方向に学習が進む。いわばCoevolution(共進化)を起こすことで学習を進めるというものです。最終的に生成される部屋の画像は、パッと見、普通の部屋にしか見えないほどになります[figs.2,3]。GAN(敵性的生成ネットワーク)はどんどん新規手法が提案されているまだまだ発展していくであろう手法です☆26。

- figs.2,3──DCGANのモデルとその出力結果

Radford, Alec, Luke Metz, and Soumith Chintala. "Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks." arXiv preprint arXiv:1511.06434 (2015).

☆26──[石澤]Victor Enrichは、建築を題材に、現実にはあり得ない構造をつくり出す写真家で、その写真単体だと建築のプロであってもフェイクかどうか見分けがつかないこともある。理性的な判断を超越して、写真の手触りやリアリティに騙されてしまう。認知の隙を突かれる思いがする。[木内]「藤村龍至展 ちのかたち──建築的思考のプロトタイプとその応用」(ギャラリー・間、2018)で展示されている《Deep Learning Chair》で堀川さんが使われていた技術で、今後建築においても採用事例が増えていくことが想定される。同展のギャラリートークで藤村さん、堀川さん、砂山太一さん、僕で議論した際の話。現在のバージョンでは、最終的な形態生成までボクセルとそのメッシュ化という手続きを取っているので、アウトプットに難しい側面があるが、生成のパラメトリックモデルを用意し、その入力値をGANで生成するような2段階を考えれば、より実践的応用が期待できるというのが堀川さんのコメント。

研究室ではこのDCGANに迷路をランダムに動いているようなイメージを入力した実験を博士課程の小島大樹君が行なっています。一般的なDCGANでは、まずイメージを入れて、ニューラルネットワークで生成して、アウトプットのイメージを出して似ていたらOKというものですが、ここでは、ある時間の画像を入れて(Input Image)、生成した画像(Generate Image)が、2-3秒後の画像(Target Image)と似ていたらOKとしています。このプロセスで閉じたループをつくると、本物のような迷路ができます。この生成された迷路の空間を動かすと、認知地図みたいなものができているという研究になります。おもしろいのは、このGANでつくったGeneratorは迷路の中のある場所では、実際に入力されている時間軸より早く生成する(動いている)、つまり情報を圧縮しているということがわかりました。こういった現象は、実際の脳の、特に海馬の中にある細胞群での中で観察されていて、何かしら関係があるのではないかということで研究を続けています☆27。

☆27──[堀川]頭のなかで未来を予測しているということでしょうか。身体的に動くよりも前に、先の状況がイメージとしてつくられているというのは面白い。[木内]ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』(早川書房、2014)に書かれている脳のふたつの働きのうち、システム1=「自動的に高速で働き、努力はまったく不要......自分の方からコントロールしている感覚は一切ない」が思い起こされた。システム1へのアクセスだけで人間の判断は大きく変化するというのが行動経済学の立場。非常に面白い視点。

存在感とインタラクション

土井──ここまではBrainという内的な生成について話をしましたが、次は「Presence / Interaction as a Generative System」の話です。「機械人間オルタ(Alter)」を紹介します[fig.4]。これはアートワークで、大阪大学の石黒浩研究室と池上研究室が共同開発しました。池上さんはすごく小さな油滴に人工生命を見出したりしていますが、石黒さんは、とにかく人の形をしたものをつくっています。オルタは関節が42あり、コンピュータ制御で圧縮空気を出し入れすることで動いています。

- fig.4──機械人間オルタ(Alter)photo: Justine Emard

Spiking Neural Networksを使って、刺激を避ける神経活動を強化して刺激を増やす神経活動を下げる、つまり刺激が入ってくるとそれを避ける方向にニューラルネットワークが学習するようになっています。空気制御の問題点として、コンピュータからの制御信号に対して、反応が非線形でズレが生じやすいということがあるのですが、そのズレを刺激として扱っています。脳のなかで思っていることと、体で起こっていることが違う場合は、刺激が大きいということで、ニューラルネットワークはそれを下げようとしてネットワークの構成を変えます。逆に、思っていることとやっていることが合ってきたら、刺激が小さくなってくるので学習成功ということになります。この学習の目的はオルタ自身の体にあった動きを自らつくってもらうということでした。オルタは見た目こそ人の形をしていますが、動く機構は人とは異なります。動く機構が異なるものに無理に人の動きをさせるより、その体にあった動きをしたほうがより自然に見えるのではないかという期待があったわけです。そうした学習の結果は、僕は1-2週間見ていたので違いがわかりますが、それ以外の人にとってはかなり微妙なものでした(笑)。

オルタは説明したような学習機構で運動をしていて、オルタ側からすると目的がある運動なのですが、外から見ていると「目的」というものがどうも見えにくい。そこで明らかに目的があるような状態にしてやるとどのようになるだろうかということで、渋谷慶一郎さんのアンドロイドオペラ『Scary Beauty』では、オルタが本物のオーケストラの指揮をしています[fig.5]。オーケストラの方のTwitterでは「リハで初めてアンドロイドのオルタさんを見たときは実際恐怖しかなかったけど、だんだん愛着が湧いてきて終盤ではほぼ人間として見てた」とあり、研究者やアカデミックな世界のなかではあまり出てこない意見で興味深いものでした。

- fig.5──渋谷慶一郎『Scary Beauty』(日本科学未来館公演、2018)

この「だんだん」というのがすごく重要だと思います。愛着が湧くために重要なのは、機械と観察者の関係が対等になることです。最初はオーケストラの方々もオルタを指揮者として見ていなくて、だんだんと「愛すべきマシン」になったことが重要だと思います。また、科学哲学が専門の下西風澄さんは「指揮するロボを見て、人間存在は『儀礼』のなかで人間になるのかもしれないと思った。演奏者は儀礼という形式の中で本気で相互作用を試みる。数百人が指揮者を見つめ、スポットライトの光のなかで、人間としての存在感が生成する」「AIの知性がいくら向上しても、それを便利な道具として使う限り、AIは人間になれない。だからこそ、生物学的な人間も容易に『非人間』になり得る。AIが人間らしいから人間として扱うのではなく、人間として扱うことで生命感が生成していくという回路がある」とツイートされていました。こうした発見は、シミュレーターだけではわからず、人が沢山いるところで動かしてみて初めて見えてきたことでした☆28。

☆28──[木内]先の「ネットワークのエージェントの中心が1カ所ではなく、あちらこちらに分散している状況」が再浮上してくる。「儀礼」はそのバランス維持としてうまく働くと生成的な状況に至るという例であるようにも感じた。[角田]非常にはっとなる話。あえて人に違和感を与える不完全なものとすることで、じつはコミュニケーションが豊かになる。Best DesignではなくJust Designみたいな話と、コンピュテーショナルデザインはとても相性が良さそう。可変性ある建築を考える上でもとても示唆的。[堀川]人間と言われると混乱するが「人間性」のことですね。「AIBO」に愛着を持つ人もいれば、人を奴隷のように扱う人もいる。対象を眺める人間がどういう過程でその対象物の人間性を確認していくのか、という点に興味がある。[豊田]相互作用や思いなどの重ね合わせの先にしか、ある感情に紐づいた投影が生まれ得ないという話は、例えば歴史とポストモダンの問題、伝統的な祭りと新しいお仕着せ的な祭りなど、地域と愛着のデザインやコミュニティの問題にも関係してくる。

最後に僕が好きな哲学者アンディ・クラークの言葉を引用します。心を解明するときにキーとなるのは「leaking mind」、つまり「漏れ出ている心」だと言っています。心は、私のなかの何かひとつのものに根ざしているのではなく、体から漏れ出ているものだと。「愛すべきマシン」になれたのは、体から漏れ出ている部分がジェネレーターであり、かつ体がジェネレーターであることが効いているのではないかと思い、この言葉を最後に話を終えたいと思います。

- イントロ──コンピュテーショナルデザインの諸相と、なぜ「計算的に眺める」のか

- なぜ身体か|ノる/乗っ取られる|障害者のノる/乗っ取られる

- 時間から生成への関心へ|脳と認知|存在感とインタラクション

- パターンを運用していくために|質疑応答