第1回:建築のジオメトリを拡張する

1. 各業界におけるジオメトリ操作

堀川──ありがとうございます。お二人とも建築の分野にはない視点からジオメトリを扱っています。情報技術(コンピュータ技術)を利用した造形、編集、解析など、ご自身の業界におけるジオメトリの操作のあり方をご紹介いただけますか。

形状をコントロールするCGシミュレーション

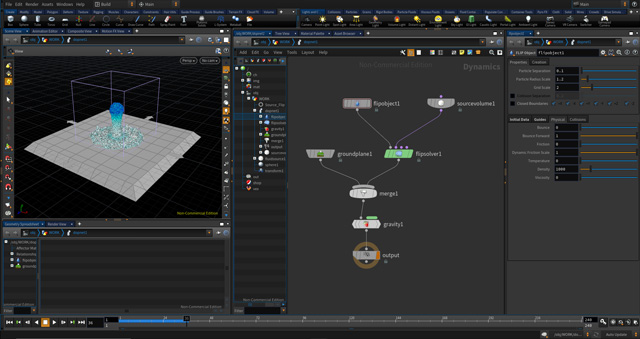

菊池──僕が専門としているシミュレーションの分野では、最終的な形状はやってみないとわからない、基本的にボトムアップのつくり方です。研究で使用しているのは「Houdini」というソフトウェアです[fig.1.1]。Houdiniで水を落下させるシンプルなシミュレーションを行なう際、プログラムを走らせるまで、水がどのような挙動になるかは正確にはわかりません。パラメータを少しいじるだけで、挙動がまったく変わってしまう。これはボトムアップ型の特徴でもあり欠点もあります。特に流体のシミュレーションは、パラメータがたくさんあるので、これらを調整して思いどおりの結果にするのは本当に大変です☆9。

☆9──[豊田]「建築」には、自然に対峙する人間の意志としての美学を是とするあまり、自然や数学といった自律的な事象に「委ねる」ことを怠惰や責任放棄と捉えられがち。でも、これからはどこをどうやって委ねるか。委ね方のノウハウが重要になるのではないか。委ねる技術の研究や体系化もまだまだこれから。[木内]これはまさに僕が2013年に東大で担当していたパビリオンで実感したこと。建築の3次元曲面加工を経済化するために、平らな状態で組んだものをクレーンで吊り上げることで、重力によるドーム形状をつくるという施工プロセス。そこでは、建物を特定の「値」ではなく「レンジ」として捉え、いかにファジーに設計し、現実世界で起こる物理現象の計算性に最後のゆらぎを調整する部分を委ねるかが勘所だった。[石澤]現在、建築系・環境系で主流のシミュレーションは力学評価・快適性評価が主目的なので、流体そのものの見栄え・出来栄えがあまり問題視されないところは大きな視座の違い。

- fig1.1──「Houdini」の操作画面

積乱雲のシミュレーション

僕が学生の頃から取り組んでいる積乱雲のシミュレーションも、ボトムアップ型です。積乱雲は、夏の暑い日にすごい上昇力で空に向かって昇るイメージがありますが、昇るのはその内部だけで、外側の雲は下に落ちています。この激しい対流運動が積乱雲の特徴です。

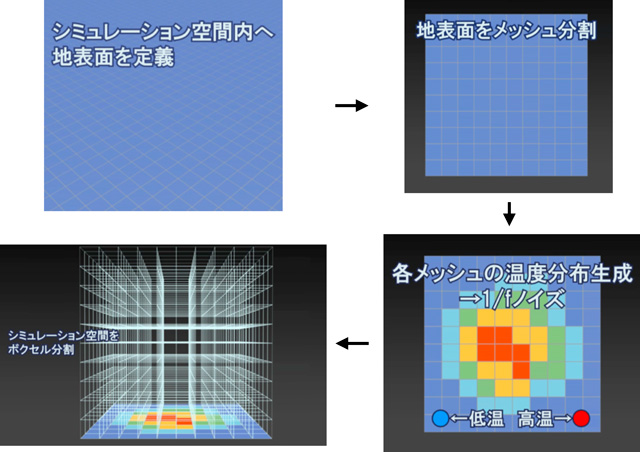

ナビエ・ストークス方程式という流体力学の支配方程式を解けば、煙のような、単純にふわふわと上昇していくような流体は簡単に表現できるのですが、対流運動の表現はとても難しい。そこで、この方程式の代わりに、コンピュータのなかに3次元空間をつくり、一番下を地面に設定しヒートマップ(温度分布)をつくりました[fig.1,2]。

- fig.1.2──地表面のメッシュ分割しヒートマップを設ける

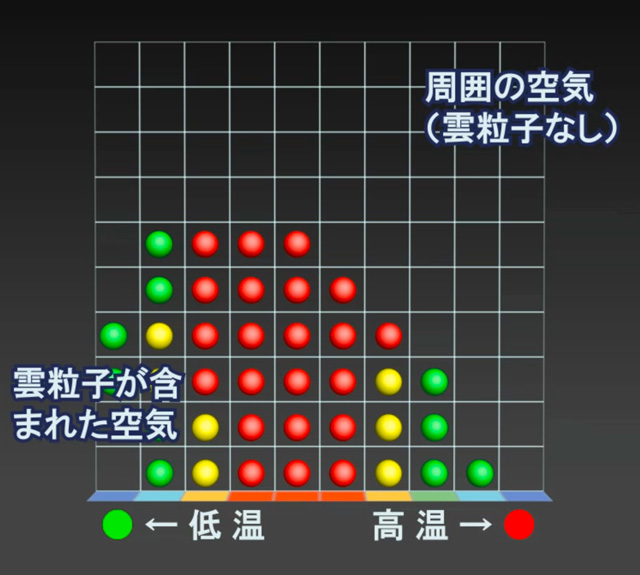

温かいところから温度の高い粒子をたくさん出し、その地表面の温度をもたせて雲粒子を出しました。温度が決まると浮力の計算は簡単にできるので、浮力計算をします。温かい雲粒子は強い浮力で上昇しますが、外側の空気に接している雲粒子は、空気中に放熱して浮力が弱くなるんですね[fig.1.3]。「エントレインメント」と呼ばれる現象です。すると雲粒子は下に落ちていく。内側からはガンガン突き上げられるのに、それに伴って外側はボロボロと落ちていくイメージですね。これをボリュームレンダリングと呼ばれる手法で書き出すと、ふわふわとした雲のモーションが出来上がります[fig.1.4]。ただ、どんな形状の雲になるかはコントロールできず、最終的な雲の形はシミュレーションするまでわかりません☆10。

☆10──[石澤]建築で出てくる類似の演算はアメリカFDSによる火災時の煙の演算か。[豊田]コントロールできないミクロな部分と、全体的として「雲」のようになるという担保のある大枠。こうしたスケール感を入れ子状に制御・担保する感覚(もしくはいかに意図的にその担保を打破するかという条件やパラメータのさじ加減)は、これからデジタル技術がデザインの可能性を広げるうえで大事な感覚。

- fig.1.3──温度の異なる地表面から雲粒子を発生させる

- fig.1.4──コンポジット映像[掲載用に解像度とフレームレートを落としてGIFに変換]

雪煙のシミュレーション

同様の手法を用いたのが、雪崩の雪煙のシミュレーションです。山の上から雪に見立てたパーティクルを落とします[fig1.5]。これが山の斜面でバウンドしたときに、ぶつかったところのエネルギーを計算して、先ほどの雲の発生源を置きます。それらを雪煙の発生に引き渡して計算すると、雪崩のシーンをシミュレーションできます[fig.1.6]。実際には雲と雪煙の舞い上がり方は違うのですが、アルゴリズム的には雲の発生とほとんど変わりません。

最終的に迫力のある雪崩のシーンが出来上がりますが、ゲームデザイナーや監督から「こんな形にしてほしい」とリクエストを受けることがあります。その結果を得るために、何度もトライアルを繰り返す必要があります。そこで、最近では最終的な形状を決めて、トップダウン型のコントローラブルなシミュレーションの手法を開発しました。これによって、例えばあらかじめ思い描いた積乱雲の形状をシミュレーションすることが可能になります☆11。

☆11──[豊田]ボトムアップの手法がある前提で、もう一度戻ってトップダウンを使うことの価値と意味。けっして同じではないしとても興味深い。

- fig.1.5──山の斜面にパーティクルを落とす[掲載用に解像度とフレームレートを落としてGIFに変換]

- fig.1.6──テストレンダリング[掲載用に解像度とフレームレートを落としてGIFに変換]

稲妻のシミュレーション

また、稲妻の形状をコントロールするプロジェクトもあります。稲妻の生成過程は物理法則の式に則って、ボクセルに分割した空間のなかをどのように稲妻が走るのかを計算します。次に、電荷がかかったときに稲妻が走るいくつかのパターンをつくり、それらをデータベースに登録しておきます。そして、稲妻の形状をコントロールするには、ユーザーが空間のなかで任意のラインを書いて、その上にデータベースに登録した基本的な稲妻の形状をつないでいくと、ユーザーが描いた形状の稲妻が発生します。この手法を使えば、ハートや星の形に稲妻を走らせることができます[fig.1.7]☆12。

☆12──[豊田]ボクセルでXYZはおろか、その点(単位立法)の属性なども、原則としてフラットに考えるというモノや形状の操作というアプローチもなかなか建築界には難しいアプローチ。垂直荷重とかそこに付随する構造、部屋や床といった群としての属性から束縛されている。もう少し自由にアプローチしてもいいと思う。

- fig.1.7──ハート形の稲妻のシミュレーション[掲載用に解像度とフレームレートを落としてGIFに変換]

観察からアルゴリズムをつくる

堀川──ありがとうございます。ボトムアップ型の自然現象のCGシミュレーションと、トップダウンにコントロールする手法をご紹介いただきました☆13。建築の分野では、つくりたい形をトップダウン的に現実空間で成立する形状に落とし込んでいくので、逆の考え方と言えます。また、積乱雲の物理現象のシミュレーションでは、あえて簡略化しないと人の目にはリアルに見えないという点が面白いと思いました。リアルに見せるための誇張や省略の勘所はあるのでしょうか。

☆13──[角田]ボトムアップとトップダウンは目指すところは同じ。前者はつくりたい形を最小単位の要素を決めて積み上げていく方法。後者はつくりたい形を要素に分解していく。

菊池──勘所と言っても、これをやれば必ずうまくいくというものはありません。特にCGで自然現象を再現する場合、その対象はそれぞれですから、再現する手法はまったく異なります。私が学生の頃は、実際に雲の現象をたくさん観察して、雲の物理学や気象学の本を読んだり、雲の写真集を見たり、理科年表を買って勉強していました。あと、ビデオカメラで雲を撮影して、物理学の本では解説されている浮力などをシミュレーションのなかに実装します。その様子を見ながら、要素を探して肉付けしていく感じです☆14。

☆14──[豊田]建築デザインの世界だと、自然の形態やその生成原理をそのまま適用すると、表層的なバイオミミクリーのようにやや敬遠されるきらいがある。しかし、そこから抽出される原理を異なるスケールや機能レイヤーに参照するようなアプローチは、まだまだ未開拓な領域。従来の感覚で食わず嫌いするのは建築界の閉じた正当性の悪しき影響。

堀川──自らの観察によって、ジオメトリを操作するアルゴリズムをつくるというプロセスが興味深いです☆15。建築分野の造形方法のなかにも、ボトムアップの考え方があります。セル・オートマトンよりも、既存のアルゴリズムに頼ることなく自分で現象を観察して組み立て、形を形成させる。こうしたアプローチは建築の分野にも必要ではないかと思いました。

☆15──[池田]コンピュテーショナルな手法が、絶対的な客観性を確保するために使われていると考えがちな工学的な理念と一線を画する点に注意。個人的な観察にもとづく主観的な直感と数理的な手法による客観的な発見との相互のすり合わせが必要なのは、最終的に人間の心理的満足感としての「エンターテインメント」が人間的価値の本質だからだとすれば、建築の実存性おいても示唆的。

ゲーム空間におけるAIの地形解析

ナビゲーションメッシュ

三宅──ゲームにおけるジオメトリ解析の例をいくつか紹介します☆16。「ナビゲーションメッシュ」と呼ばれるものです。AIは空間ではなく、ナビゲーションメッシュを空認識しているので、キャラクターはナビゲーションメッシュを伝って、あるポイントから目的地のポイントへ歩くことができます☆17。

☆16──[池田]ジオメトリを旧来の純粋幾何学的な範囲でイメージするとわかりにくいかもしれないが、ボトムアップ的に決定される離散的なモデルとしてジオメトリを解釈すると、ここで述べられているような地理的(ジオロジカル)な環境認識が連続した概念であり、かつトップダウン的な視点としてのゲーマーの存在と結ぶ接点であることが理解できる。

☆17──[豊田]自律走行エージェントの行動環境をデザインするために、実空間をナビゲーションメッシュに変換するノウハウはきわめて重要になる。

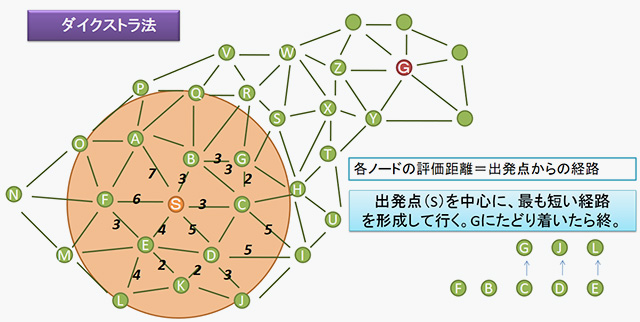

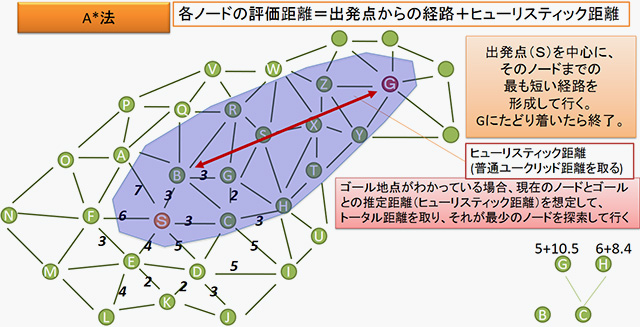

人間は3次元形状の地形を認識できますが、人工知能は離散的な情報しか扱えません。なので、地形を離散グラフ上に再構築します。これを「ネットワークグラフ」と言います。スタート地点からゴール地点までの最短経路を見つけるアルゴリズムとして「ダイクストラ法」という方法が有名ですが、ゲームでよく使われる方法は「A*(A-star)法」です[figs.1.8-1.9]。これは、ゴールのほうに誘導して検索することで、最短経路を最も早く検索することができます☆18。

☆18──[石澤]建築系でよく見るのは避難安全検証、商業・遊戯施設のクラウドシミュレーションなどだが、その中身はもっと単純。

- fig.1.8──ダイクストラ法

- fig.1.9──A*アルゴリズム

パス検索

ナビゲーションメッシュ上の地点から指定した地点への経路を、リアルタイムで計算して導く技術を「パス検索」と言います。「COUNTER STRIKE」(Valve、2000)では、目的地を定めるとAIのキャラクター自身がパスを検索して、進むべき経路を見つけられます。スーパーファミコンなどのゲームではこうした技術がなかったので、お化け屋敷のお化けのように、ずっと同じ場所でプレイヤーを待ち構えていました。

バイオウェアが共同開発した「Dragon Age」(2009)にもカナダのアルバータ大学が開発したパス検索技術が使われています。数百mではなく、1kmや2kmといった長い距離を検索できるので、キャラクターは戦略的に動くことができます。さまざまな地形をナビゲーションメッシュに還元することで、AIがゲーム内空間を探索できるようになったことは、ゲーム業界で起きた静かな革命でした。これによってAIは場所から解き放たれ、より高度で長時間の思考が必要とされるようになったのです。

地形の生成次に、地形を自動生成(プロシージャル)する観点から見てみましょう。1980年の「Rogue」というゲームでは、正方形の分割をくり返すことでマップを作成していました。1973年に開発が始められた「アーロン」という人工知能がありますが、これは知識ベースにルールをたくさん重ねていくことで、絵を描けるようになりました。一方、乱数を使って地形をつくる方法もあります(ブラウン運動)。2016年の「No Man's SKY」というゲームは、乱数を用いて宇宙や太陽系、惑星を自動生成しています。最近では乱数や数学的曲線を使って、ゲーム世界そのものを生成することが増えています。しかし、地形をつくったあとに、AIを地形になじませなくてはいけません。

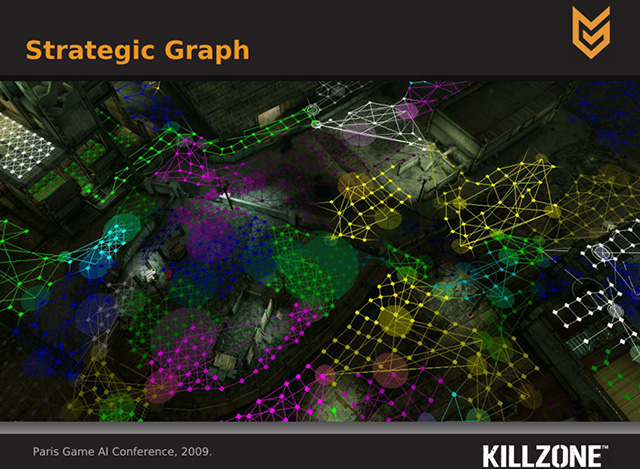

そこで、それぞれのAIの行動目的に応じたデータを階層化させる方法があります。例えば、「KILLZONE」(Guerrilla Games、2005)では、まずキャラクターが移動するウェイポイントの層があります。これをクラスター化して上位の戦略思考の層を形成します。これをさらに結んで戦術思考の層をつくります。このように階層化することで、グローバルにAIが戦況を判断することが可能になるのです[fig.1.10]。

- fig.1.10──「KILLZONE 2」(Guerrilla Games)におけるポイントをクラスター化した戦術レベルグラフ。色ごとのかたまりのエリアを単位としてマップを認識する。

[出典=Remco Straatman, Tim Verweij & Alex Champandard, Killzone 2 Multiplayer Bots (Paris Game / AI Conference 2009, 2009)]

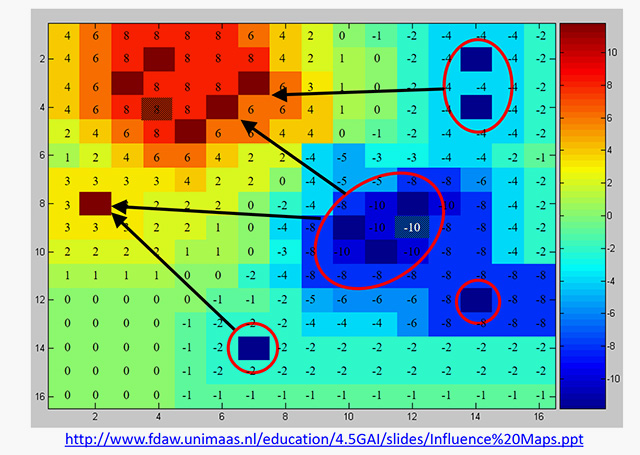

AIが目的に応じて地形を認識する方法のひとつに「インフルエンスマップ(Influence Map、影響マップ)」があります[fig.1.11]。セル分割されたマップに、問題とする性質の評価値を記録していく方法です。これによって、ゲームの地形だけではなく、時々の状況をリアルタイムに把握することができます。

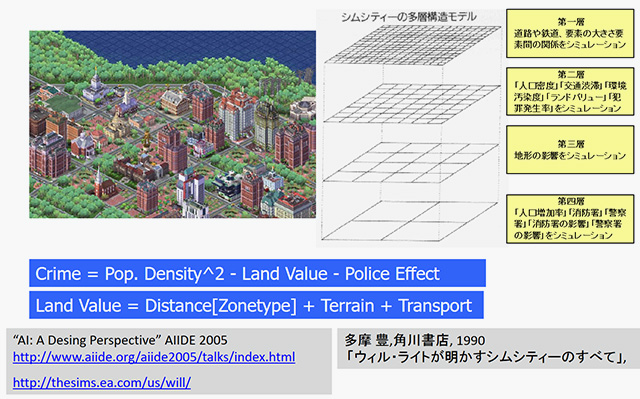

「SimCity」(Maxis、1989-)ではインフルエンスマップが巧みに使われています[fig.1.12]。第1層では道路や鉄道のシミュレーション。第2層では人口密度や渋滞などのシミュレーションを行ないます。第3層には地形の影響、そして第4層は人口増加率といった時間的な変化をシミュレーションします。インフルエンスマップを多層化することで、街の地理的変化を解析しているのです☆19。

☆19──[角田]最新版のSimCityで、都市計画家がその能力を競い合うということがアメリカであった。[豊田]当然、現実の世界はゲームの世界のように合理的にデザインできない。複雑性も相関性もゲームより圧倒的に高次。。でも、その前提に立ったうえで、いかに実用的にレイヤー分けを行ない、それぞれに必要なパラメータの抽出を行なうか。そのノウハウの構築がこれからの都市・建築分野には必須。こうしたR&Dができる機関がなかなか生まれない。そのあたりも建築情報学会で早急にニーズの見える化をしないといけない。

- fig.1.11──インフルエンスマップの例

- fig.1.12──「SimCity」 におけるインフルエンスマップの利用

プロシージャル(自動生成)とリアルタイムの地形解析

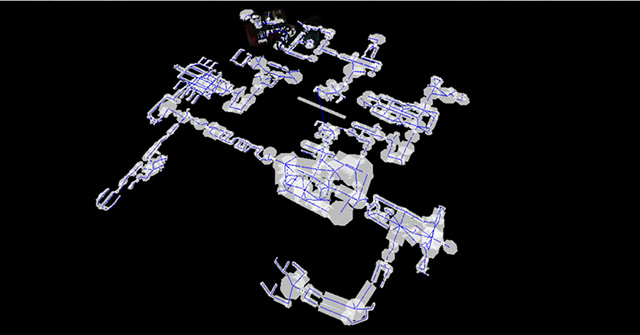

また、プロシージャルと地形解析を重ねることもあります。「Warframe」(2013)では、まずコアとなるマップだけつくります[fig.1.13]。ブロックを組み合わせてゼロから生成するわけではありません。こうした生成を「セミプロシージャル」と言います。AIが自動生成したマップを自動解析して骨格部分を検出するように、トポロジー(形の連結性)つまり「つながり方」を抽出します(自動骨格抽出)。抽出した骨格に沿って、自動的にナビゲーションデータを作成します。これによってAIは動けるようになるのです。そして、AI自らスタート地点と脱出地点を決め、プレイヤーを熱源としたヒートマップ(インフルエンスマップ)をつくることで、それに動的かつリアルタイムにモンスターをマップ内に配置することができます☆20。

☆20──[角田]生成するにあたり、要素の定義の仕方などは建築におけるShape grammar(形態文法)の話と通ずるものがありそう。ゲーム世界に関連したところで、結構プロシージャルに建築をつくることは取り組まれていたりする。www.kilad.net/ghosttown www.esri.com/software/cityengine

自動生成したマップに対して、事前の地形解析とランタイム内の地形解析を二重化することで、ユーザーが面白いと思えるようなマップの利用ができるのです。さらに、プレイヤーの緊張度や脱出経路を計算し、ゲームバランスを考慮してモンスターを出現させることができます。このようなメタAIは、いわば映画監督のように舞台と役者をコントロールして物語をつくっているんですね☆21。

☆21──[池田]「敵」の配置や行動だけではなく、地形のようなゲーム上の環境自体が動的に変化する方向性は、環境とそこで起こる出来事への総合的なデザインによって、予測不能で不可逆な体験をエンターテインする技術を指摘している。これまでプログラムという活動想定と空間環境の固定的な関係構築を目指していた従来の建築をどのように超越できるのか、示唆的だ。[豊田]これから都市や生活のあらゆる階層に、メタAIのようなものが複合的に入ってくることになるはず。これをいかにデザインし、それが動きやすい物理環境と情報環境をデザインするか。建築家や都市計画家の不可欠な素養になるだろう。

- fig.1.13──「Warframe」における自動生成されたマップ。

[出典=Daniel Brewer, AI Postmortems: Assassin's Creed III, XCOM: Enemy Unknown, and Warframe (GDC2015)]

現実空間のリアルタイムな空間解析は可能か

堀川──ありがとうございます。リアルタイムに地形を解析する技術は、建築空間でも有効ではないかと思いました。現実の空間に対して、ナビゲーションメッシュ化してインフルエンスマップをつくることは可能なのでしょうか。

三宅──デジタル空間の解析技術を現実空間に展開するときの課題は、現実空間をどうように把握するかということです。人工知能は現実空間を把握する能力がきわめて低いんですね。自動運転がいまだに実現しないのはそのためです。ナビゲーションメッシュやロボティクスは、もともと現実空間に対して開発されたもので、これをゲームに移転して使っています。そこで、もう一度現実空間に戻そうという動きがあります☆22。

☆22──[豊田]デジタル世界の住人たちにとって、物理世界というのは暗闇に浮かぶ認識不可能なダークマターでしかない。彼らがそれぞれの言語や知覚器官、知覚形式にあわせて認識とインタラクションがしやすいかたちで現実世界のあらゆるモノや要素を「見せてあげる」という現実世界の情報化、もしくはモノと情報の重ね合わせという意味で、「世界の情報化」はまだまだ進んでいない。

例えば、ドローンが上空から地形を把握し、オブジェクトと地表を判別してナビゲーションメッシュをつくる。そうすると、ケータイの画面越しに見えるAR空間のキャラクターは、現実空間の噴水を避けたり、道路にのめり込まないように動くことができます。ただし、残念ながら実現はしていません。Googleは人工衛星を飛ばしたりグーグルカー(ストリートビュー撮影車)を走らせて地形データを収集することによって、人工知能の弱点である地形認識を補完しようとしています。こうしたデータによって、「Ingress」や「Pokémon GO」といったゲームが実現しています☆23。

☆23──[豊田]昨今、ジェンダーフリーや性の多様性の認知といった議論があるが、この世界を動くエージェントとして、人以外の視点と彼らに認識しやすい世界、コミュニケーションしやすい世界とは何なのか。多様な視点で考えなくてはいけない時代。その記述と構造の体系が建築情報学。

堀川──例えば、現実空間のある地点からある地点へ移動したいとき、Google Mapsのルート検索は、あくまで最短距離を示すだけで、かならずしもその人の状況に適した経路とは限らないですよね。インフルエンスマップがリアルタイムに解析できるようになると、ユーザー一人ひとりに応じた経路が検索できるようなことは、ありうるのでしょうか。

三宅──そうですね。例えば、今日は遠回りでもいいから、風通しのいい道や景色の綺麗な道を歩きたいと思うことがあります。人はかならずしも最短経路だけを知りたいわけではないですよね。効率性からは逸脱するけれど、感性に訴える評価値をどう把握するか。例えば、写真はGPSデータと紐付けられますが、ゲームのなかでは、みんなが写真を撮る場所をインフルエンスマップにすることが行なわれています。ゲーム内でユーザーが写真を撮れるようになっていて、その情報が集積されることで、ユーザーによって発見された絶景ポイントがわかる。あるいは車で移動中に「いい風景だなあ」と誰かが言ったことを車の中の人工知能が覚えていると、その記録が集合知のようなかたちで自然といい場所が見つかるということもあるかもしれませんし、その蓄積をインフルエンスマップに応用することは可能かもしれません☆24。

☆24──[角田]こうした手法を取り入れることで、これまで難しかった非常時や入退館以外の人流シミュレーションが可能になりそう。

堀川──これも建築や都市に応用できる可能性があって、非常に面白いですね。

周囲の環境認識と形の自動生成

堀川──三宅さんは、プロシージャルの生成の例として「No Man's Sky」を挙げていました。興味深いのは、「No Man's Sky」を1週間くらいプレイした人の大半が「冗長でつまらない」というの感想を抱いていたことです。生成できるとはいえ、そのパターンはマイナーなアップデートにしかならないのかなと思ったのですが。

三宅──「No Man's Sky」ではゲーム空間の惑星や地形を自動生成します。エンターテインメントである限り、それは「面白いマップ」でなければなりません。例えば、人間が精緻にデザインした「スーパーマリオ」のようなマップと、プロシージャルによる自動生成マップは対極であり、これまでにもゲームクリエーターはそのあいだを行ったり来たりしているんですね。人がつくったマップは、よくできていて面白いんだけど、何度かプレイしていると、手のひらで踊らされているような感じがする。そこで、むしろAIが勝手につくったマップのほうが面白いと思う。でも、また飽きて、やっぱり人がつくったほうがいいなと思う。この両極はどちらも重要で、飽きたらもう1回生成すればいいわけです。選択的に進化できる仕組みがおそらく必要とされるのではないでしょうか☆25。

☆25──[豊田]きわめて示唆的な話。まだ建築界は最初の往路すら歩んでいない。何往復かすることで社会や世代として可能性や応用のノウハウが見えてくるというもの。事前に対極の難点が見えただけで、避ける理由にしていることが往々にしてある。

堀川──この両極は、建築の形づくりでも似たような状況があります。一から自分で計画していくタイプの方法もあれば、パラメトリックデザインのように数理的に形をつくるような方法です。そのあいだの揺れ動きは、建築の分野でも同様だと思いました。

三宅──そこに欠けているのは、やはり人工知能的な考えです。アルゴリズミックな方法の暴力的なところは、周りの空間を顧慮せず全部つくってしまうところです。一方、先ほどのメタAI的なアプローチでは、空間の地形を認識し、そのうえでどの形状が一番いいかをAIが判断します。例えば、植物の自動配置では、傾斜に応じて生やす植生を変えるわけです。周囲の環境を認識するメタ的なフェーズと、プロシージャルの生成。これらの手法を使い分けることが必要ではないかなと思います。

- 0. 建築のジオメトリと自己紹介

- 1. 各業界におけるジオメトリ操作

- 2. 業界の制限

- 3. 業界で進んでいないこと、面白いこと