第1回:素材と構築が紡ぐ建築史

アーキテクトニックな建築論序説

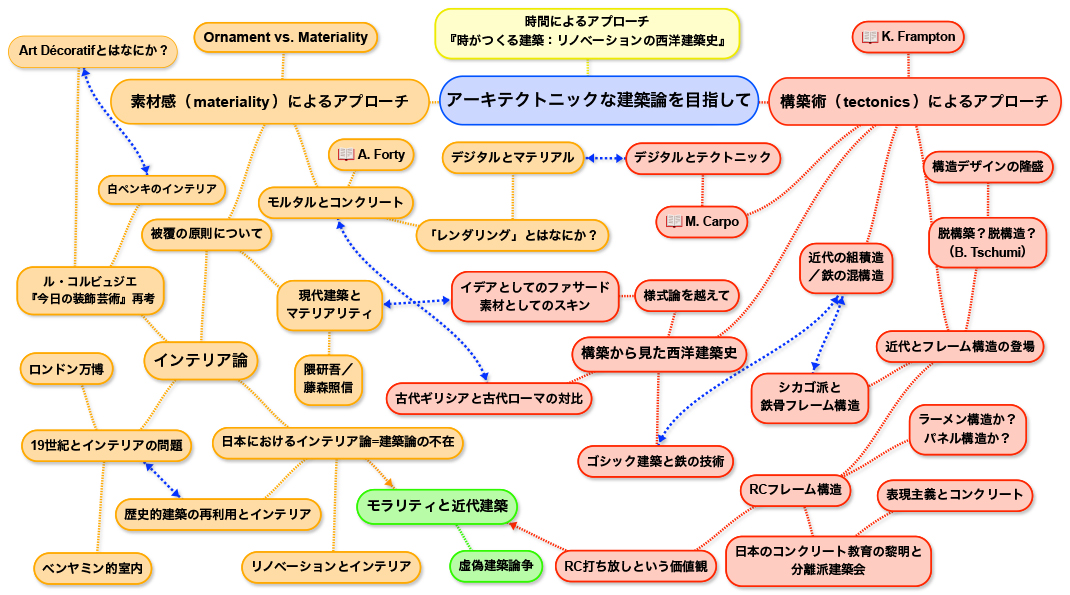

上の見取り図で示したように、本連載は、建築を「構築術(tectonics)」と「素材感(materiality)」の大きく2つの側面から論じてみようという試みである。これら2つの観点と、筆者がすでに『時がつくる建築』で論じた「時間」の観点は、近代の建築論に足りなかった論点であろう。従来の観念的で抽象的な建築論に、これらの即物的な論点が加わったとき、それは「アーキテクトニックな建築論」とでも呼びうるものになるのではないだろうか。

建築家(architect)の語源が、ギリシア語の「arkhitéktōn」にあり、「arkhi-」と「tekton」からなるこの語は、職人・建設者(tekton)を統べる者(arkhi-)を意味していた、という語源学的な説明は、残念ながら古代ローマの建築家ウィトルウィウスは直接的には言及してくれないのだが、よく知られた話であろう。一方で、上の見取り図の中心に掲げた「architectonic」という英語は、われわれが建築のことを論じるときに、通常あまり用いる言葉ではない。「建築の」という形容詞は、英語では普通「architectural」を使う。英和辞典を引くと、「architectonic」の訳語には「建築術の」などがあてられることが多いようだ。英語の「architectonic」はフランス語の「architectonique」に由来し、それはラテン語の「architectonicus」やギリシア語の「arkhitektonikos」まで遡る言葉である。たとえばウィトルウィウスも多くの箇所では、彼の「建築書」のことを「corps architecturae」(VI-序、IX-8、X-16)などと呼び、また自身が論じる「最高の建築理論」を「rationesque summae architecturae」(III-序)と呼ぶなど、英語の「architectural」に転じるラテン語の「architecturae」を用いている。だが1カ所だけ、彼は「architectonicas」の語を使用した。それは彼が日時計の制作のために目盛りの作図を説明している箇所で、彼は「建築術の理論とコンパスの作図によって」(per rationes architectonicas circinique descriptiones)と表現している(IX-1)。

ウィトルウィウスがこの複雑な作図法を説明するときに用いた「architectonicas」という形容詞には、より技術的で職人的な「建築術」が想定されていると見ることができよう。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーによれば、英語の「architectonic」の初出は17世紀半ば頃のようであり、英語圏でこの語が意識されるようになったのは、そう古いことではないようだ。だが、この語が示すものは古代以来の技芸としての建築であり、観念的な建築哲学というより、むしろ即物的で実体としての建物から考えるような建築術といえよう。

そしてそれこそが、本連載が目指すアーキテクトニックな建築論である。

構築と被覆の問題

そうした観点から、「構築」の問題と「素材」の問題を論じてみようというのが本連載の狙いだが、筆者が「構築」にtectonicsの語をあてていることには、言うまでもなく、ケネス・フランプトンの『テクトニック・カルチャー』(1995)★1からの影響がある。「構法の詩学」という視点、すなわち単なる技術論ではなく、ある種の文化論としての「構築」という観点から20世紀の建築を論じたフランプトンは、建築を論じる新たな視野をもたらした。この方法をさらに過去に遡って歴史的建築にまで敷衍すれば、建築の歴史全体をこれまでとは大きく異なる理解によって捉えなおすことができることになる。それは「様式」による歴史把握に代わる、新たな建築史学となるだろう。

「時間」に加えて「構築」と「素材」を論じただけでは、多様で詳細なテクトニックを統合するアーキテクトニックを論じるには、まだ十分ではないかもしれない。だが本連載では、フランプトンの理論(あるいは19世紀半ばのカール・ベティヒャーやゴットフリート・ゼンパーの理論)を借用しつつ、そうした方向性を目指してみたい。

19世紀末にドイツの観念的な空間論が登場してきた時に、ゼンパーはマテリアリストの烙印を押され、彼のテクトニック理論は批判されていくことになった。なかでも近代建築における空間論のはじまりとして知られているアウグスト・シュマルゾーの講演論文「建築的創造の本質」(1893)★2は、テクトニック論と被覆論に根ざしたゼンパー的な構築術的建築理論を真っ向から否定し、代わって抽象的な空間理論を提唱した。モダニズムの建築理論にシュマルゾーだけが決定的な影響を与えたわけではないが、この頃から、20世紀初頭の建築家たちが目指した真新しい純白の建築理論は、抽象的な空間論/形態論となっていったのである。

フォルムとマテリアルの二項対立で建築を語ることは、いささか単純過ぎる構図ではないかという批判があるかもしれない。建築には常にこの両面が備わっているという事実は否定しようがない。だが、そのうえで敢えて強調するならば、モダニズム以降の20世紀の建築論は19世紀的なマテリアリズムを忌避し、フォルマリズムの側へと大きく舵を切ってきたのである。20世紀の建築論が追い求めた抽象性ついては、連載のなかでも随時論じていこうと思う。

しかし20世紀末になって、1994年にヘルツォーク&ド・ムーロンが銅板グルグル巻きの《シグナル・ボックス》を発表し、1995年にフランプトンが『テクトニック・カルチャー』を発表した頃から、建築におけるマテリアリズムの復権がはじまったように思われる。この頃から、建築家も建築史家も、素材への関心を深めていった。ビアトリス・コロミーナの『マスメディアとしての近代建築』★3が出版されたのも1994年のことである。ジェンダー論とル・コルビュジエとアドルフ・ロースの対比という、2つの基軸が交錯する議論によってロースの室内を論じた本書は、単なる装飾断罪者としてのロースではなく、豊潤な素材で室内空間を創造したロースの内面を描き出している。

1995年頃の注目すべき書籍としては、マーク・ウィグリーの『ホワイト・ウォール、デザイナー・ドレス』★4も挙げることができるだろう。ウィグリーは本書で、近代建築の表層の問題に迫った。なかでも彼が「私見では」と断りながら、ル・コルビュジエが『今日の装飾芸術』(1925)のなかで論じた、壁面に白色塗料を塗る「リポラン法(Law of Ripolin)」[fig.2]が、ロースの「被覆の法則(Law of Dressing)」を参照したものであり、ロースの理論はゼンパーの「被覆の原則(Principle of Dressing)」を参照したものであると指摘したことは★5、すこぶる興味深い。本連載では、ウィグリーの指摘に触発されながら、ル・コルビュジエ以前の19世紀のインテリアの問題に迫ってみようと思う。ル・コルビュジエが「リポラン法」として提唱した、白ペンキでインテリアの壁面を塗る手法は、20世紀の建築における王道となった。しかしル・コルビュジエ以前、19世紀のインテリアは、豊かなマテリアルで覆いつくされていたはずなのである★6。

- fig.2──ル・コルビュジエ《ラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸》(1925)内観(筆者撮影)

白ペンキのインテリア

近年、若手建築家の主戦場はリノベーションだ、などと言われるのを、よく耳にする。新築の公共建築こそスター建築家の活躍の場であると考える世代と、住宅のリノベーションで腕を磨く世代のあいだに、なにやら断絶が生まれているような気もする。筆者自身は『時がつくる建築』のなかで、豊かでクリエイティブな建築の再利用(リノベーション)に光を当てたこともあり、ワクワクするようなリノベーションを応援したい気持ちも強い。

だが、リノベーションの本質はインテリアにある。そう考えると、躯体に白ペンキを塗る以外のデザイン理論を獲得することを、もっと重視すべきではなかろうか。おそらくそのヒントは19世紀にありそうだ。19世紀は、裕福なブルジョワが登場し、彼らの住空間を美しく整えはじめた時代であった。ベンヤミンはそれを「私人の宇宙」と呼んだ。産業革命によって巷にはモノが溢れ、私人たちの室内にはデザインされたさまざまな家具や装飾品が並ぶことになったのである。

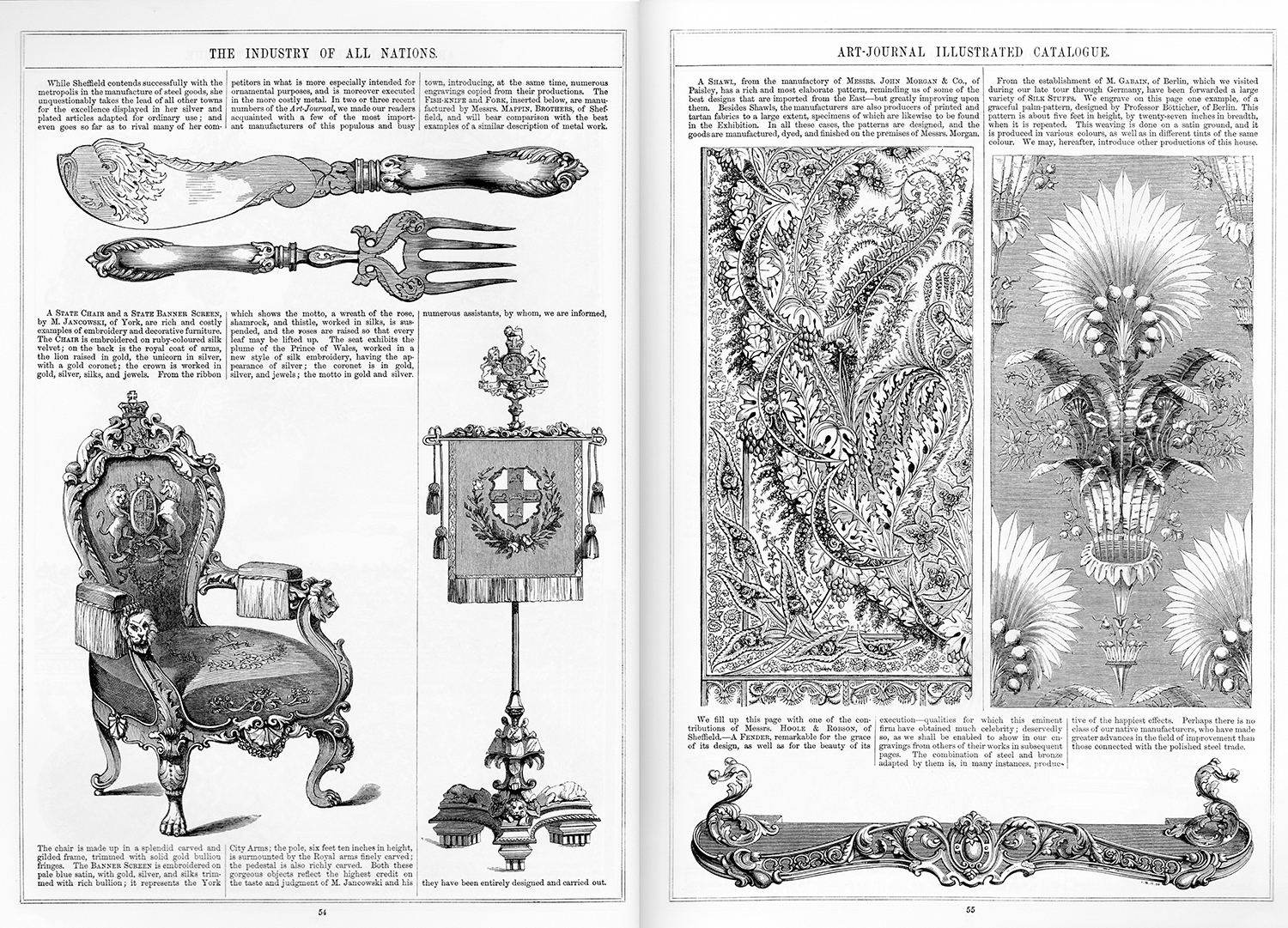

家具や照明器具をはじめとする室内装飾から、テキスタイル、カトラリーにいたるまで、住宅の室内を彩るありとあらゆるモノを集積して展示した驚異的なイベントこそ、クリスタルパレスで開催された1851年ロンドン万博だった[fig.3]。19世紀におけるインテリアの理論と実践が、この鉄とガラスの大空間のなかで提示されたのである。それは、その会場の効果と相俟って、絶大なインパクトを持つ問題提起であった。その後、19世紀後半から沸き起こるアーツ&クラフツ運動、アール・ヌーヴォー、そして20世紀初頭のアール・デコは、従来、19世紀に一斉を風靡した歴史主義、リバイバリズムに代わる、新たな様式の変遷と捉えられがちであった。しかし本連載では、当時の議論の本質に立ち返り、これらを建築様式の問題としてではなく、インテリアの問題として捉えなおしてみたい。19世紀のインテリアがつくりあげていったマテリアリティ溢れる空間は、最終的にル・コルビュジエの「リポラン法」の一撃によって、終わりを迎えることとなった。彼の『今日の装飾芸術』は、これまで多くの場合、ロースの「装飾と犯罪」を継承する装飾批判の書と捉えられがちであったように思われる。しかしル・コルビュジエは、19世紀と訣別する「今日のインテリア」を提唱したのであり、彼は白ペンキのひと塗りによって、マテリアリティ溢れる19世紀的インテリアの世界を切り捨てたのである。そしてその意味において、ロースは19世紀に属しており、ル・コルビュジエは20世紀を切り拓いたといえるだろう。

- fig.3──1851年、ロンドンで開催された万国産業製品大博覧会のカタログより

出典=The Crystal Palace Exhibition: Illustrated Catalogue, London (1851) , an unabridged republication of The Art Journal Special Issue, Dover Publications, 1970.

註

★1──ケネス・フランプトン『テクトニック・カルチャー──19-20世紀の構法の詩学』(松畑強+山本想太郎訳、TOTO出版、2002)

★2──アウグスト・シュマルゾー『芸術学の基礎概念──古代から中世への過渡期に即した批判的論究ならびに体系的連関における叙述』(井面信行訳、中央公論美術出版、2003)所収。

★3──ビアトリス・コロミーナ『マスメディアとしての近代建築──アドルフ・ロースとル・コルビュジエ』(松畑強訳、鹿島出版会、1996)

★4──Mark Wigley, White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture, MIT Press, 1995, paperback edition, 2001.

★5──ibid., pp. 10-11.

★6──1925年以降も、モダニズム的インテリアと対極の造形デザインが世界中の建築の内外で繁茂していたことを論じたのが、『図説 アール・デコ建築──グローバル・モダンの力と誇り』(河出書房新社、2010)をはじめとする、吉田鋼市氏による一連の「アール・デコ」研究である。本連載は、吉田氏の研究に刺激されながら、とくにその濃密なインテリアのルーツを19世紀に見出そうとするものでもある。

- プロローグ

- アーキテクトニックな建築論序説/構築と被覆の問題/白ペンキのインテリア

- インテリアと素材感/様式論を越えて

- マテリアリスト隈研吾/マテリアリスト藤森照信/コンクリート・カルチャー