戦後空間の萌芽としての民衆論・伝統論(戦後空間シンポジウム01 民衆・伝統・運動体)

[討議]

▶︎建築と文学、日本とアメリカ──1950年代の呼応関係

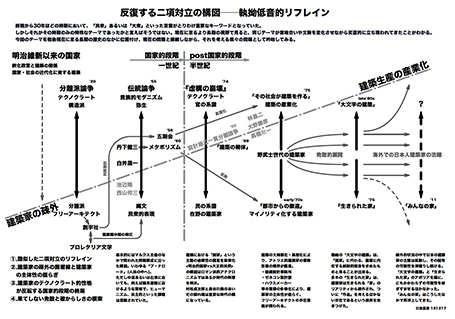

青井哲人──鳥羽耕史さんの講演「文化運動のなかの民衆と伝統」とケン・タダシ・オオシマさんの講演「日本とアメリカの建築的交流──『民衆』と『伝統』をめぐる文脈の輻輳」につづいて、日埜直彦さんに、1920年代の分離派論争から75年の『生きられた家』と80年代末の「大文字の建築」をめぐる議論、それらのアポリアから再浮上した「みんなの家」に至る、〈建築家の疎外〉─〈建築生産の産業化〉を描いたダイアグラム「反復する二項対立の構図──執拗低音的リフレイン」をお示しいただきました。そこでは、モダンムーブメントの出発点とも言える存在の分離派がフリーアーキテクトとして、構造から疎外される側にプロットされています。かと思えば、35年後の「伝統論争」における丹下健三は貴族的モダニズムとしてむしろ構造・体制の側に置かれていて、見方によっては捻れのようなことが起きている。こうした現われ方について、日埜さんからもう少し補足していただけますか。

- 日埜直彦氏

青井──つまりこのダイアグラムでは、単に建築家のイデオロギー的な対立を示すわけではなく、もっと一般的な構造の問題として、設計を含む建築生産の社会的体制についてのヘゲモニーを上に、疎外される建築家を下に置いた図式ということですね。あるいは、アトリエ的な非組織型の《建築家》が趨勢から疎外されるときに、「民衆」、あるいは住人やコミュニティとともにあろうとする立場がつくられる、といったことを示しているのでしょうか。

日埜──結局のところ彼ら自身もその区別を明確に意識していなかったような気がします。共感でごまかしていたとも言えるかもしれない。ただ、ダイアグラムは私なりのひとつの読み方を提示したにすぎませんし、例えば上と下の構図も必ずしも上下関係ということではないわけです。まぁ正直言ってダイアグラムをつくるうえの都合ってのもあるわけでして(会場笑)。それはそれとして、重要なことは全体としてそこに歴史的なパターンが見て取れることです。それをまず確認したい。これはたまたまではない。そこにやはり読み取るべき構造があるんだと思います。

青井──ありがとうございます。ではここからは討議に入ります。まずは鳥羽さんとケンさんにこれまでの内容を振り返ってコメントをいただければと思います。

- 鳥羽耕史氏

ケンさんの講演のなかで、フルブライトの奨学金を得て日本に行くことになったアメリカ人には、戦争経験があったという話がありました。ある基準で選ばれた建築家たちが日本に触発されながら、自分たちの作品にその影響を反映させていくことになったという興味深いお話がありましたが、こうしたアメリカ側の経験は日本の文学者に起こったことと逆向きの意味をもったのかが気になったところです。

日埜さんと青井さんのダイアグラムに関する議論も非常に新鮮でした。戦後の伝統論争における民衆的表現対貴族的モダニズムという構図を1920年代の文学・文化の領域で考えるとしたら、分離派にあたるのはおそらくプロレタリア文学でしょう。テクノクラート、構造派にはモダニズム文学が対応しそうですし、他方では伝統的な私小説の文壇みたいな世界もありました。プロレタリア文学派・モダニズム文学派・私小説派、平野謙のいわゆる三派鼎立論のなかで、では伝統論争にあたるものをどのように位置づければいいのかと考えていました。

それから、建築はものすごくお金がかかるところが文学の民衆的な動きとまったく違うと感じました。建築における「ヴ・ナロード(人民の中へ)」と違い、啄木を引くまでもなくノートに書くだけで表現は成り立ちますし、ガリ版で安価に量産できる。活版を組んだところで数十万--数百万円程度です。文学と違って大きなお金が動く建築の世界では非常に大きな制約、あるいは別の可能性もあるんだろうとは思います。

ところで、戦後の文化的な領域でお金がかかるもののひとつにテレビがありました。とくに初期のドラマには多くの文学者が動員され、1970年の大阪万博でも、戦後のアヴァンギャルドが体制側に動員されたなんてことが言われたりしました。そのような状況でも岡本太郎のように目論見を突き抜けたことをやろうとする芸術家がいたり、また、初期のテレビにはもっと自由な表現があったことを当事者が回想したりしていて、今でも実際に見ることができるドラマ作品のなかには、とても前衛的な表現があったりします。初期の岩波映画のように、PRのための予算をもらいながら、それを自分たちの表現に投じても文句を言わないクライアントの存在も重要ですが、建築のように形に残るものの場合、こうした自由は成り立ちにくいものなのでしょうか。それともバブル期のポストモダン建築のように、そのあたりのハードルは低かったと言えるのか。低予算でも成り立つほかの民衆的なメディアから、もう少し大きな媒体に範囲を広げてみても、建築となにか呼応関係が取り出せる例があればぜひ教えていただきたいと思いました。

青井──ありがとうございます。ケンさんにコメントをいただく前に、今の鳥羽さんのお話にあった建築/文学の比較について、日埜さんにコメントをいただけばと思います。

日埜──建築をつくるのに資金やクライアントはどうしても不可欠な存在ですし、そうでなければ建築は立たないというのも実際そうですが、加えて言うならば人数の問題があるかと思います。文学の世界と違って、建築を作るには大勢の関係者がいますし、設計者だって必ずしもひとりとはかぎらない。いま鳥羽さんが例に挙げたテレビも、同じく人数が必要です。こうしたときに、建築でもテレビでも、組織というものを考える必要が出てくるわけです。建築においては共同設計という主題のもとで創宇社から五期会につながる流れがありました。社会のマス的な要求──大衆的なという意味ではなく、大規模かつ多量の需要──に応えようとするときに組織の問題が浮上します。こうした意味での組織と運動が絡み合う点に建築特有の問題が現れてくるように思います。

- ケン・タダシ・オオシマ氏

アメリカの50年代はゴールデン・エイジと呼ばれる独特な時代で、非常な好景気に沸いた、平和なイメージが強い時代でした。それが60年代になるとさまざまな問題が起こり始めます。アメリカで「民衆」といっても、何しろ広い国なので「どの民衆?」となります。もともと移民の国ですから、特定するのが難しい。インディアンや先住民もいますし、南米と北米でも文化がまったく異なります。なかでも黒人と白人の違いは大きく、60年代は人種差別の問題が激しさを増し、逆に日本のほうが平和になっていく状況がありました。そのようななかで日本は1970年に、大阪万博に象徴される経済的な絶頂期を迎えますが、このときに先ほど名前が出た岡本太郎のような世界的にも稀有なキャラクターが登場します。このように50年代から70年代にかけて、アメリカと日本の間でも伝統と民衆をめぐるさまざまな関係が生み出されました。

青井──先ほどの鳥羽さんのコメントのなかに、フルブライトの奨学金などアメリカの国家的な文化戦略についての指摘がありました。日埜さんはその点をどうお考えになりますか。

日埜──戦略はあったと思いますが、アメリカの意図も時期によって違うのではないでしょうか。GHQの占領期とそのすぐ後の時代、そして現在では、同じ戦略が機能したりしなかったりする。受容する側の意識も変わっていくものなので、戦後の括りで考えても時期によってその意味合いはずいぶん変わるだろうと思います。いずれにせよフルブライトについては、建築の分野以外での例を考えても、個々人の交流を超えた大きな歴史的意味があるでしょうね。

▶︎1950年代の日本文学における伝統

- 青井哲人氏

鳥羽──昭和文学における伝統という問題とともに語られるのは、保田與重郎や日本浪曼派の作家たちでしょうか。彼らは戦時中、イデオローグとして天皇制国家の正統性を謳いながら、伝統的な文化が受け継がれて日本の精神ができているということを強調しました。それが美しい伝統の表現と結びついて、特攻隊に志願する学徒出陣の学生にとっての精神的な支えになり、それゆえ戦後になると忌避や反省の対象にもなりました。かたや建築界では1955年に伝統論争が起き、その翌年の経済白書では「もはや戦後ではない」と宣言されます。文学の世界ではこの頃から60年代にかけて、戦前にモダンボーイとしてならし、新感覚派と呼ばれた川端康成の『伊豆の踊り子』(1927)や『雪国』(1937)、あるいは谷崎潤一郎の『細雪』(1936)が翻訳されて、海外でも日本文学のイメージがかたちづくられていきます。1968年には川端がノーベル賞を受けますが、伝統というものが戦前・戦中期に一度盛り上がり、戦後抑圧された後に再び現われてジャポニスムと結びついていく。文学と伝統というときにイメージされるのはこうした流れですが、このなかで建築の伝統論争にあたるものが文学の世界で思い当たらなかったというのが、当初青井さんからのお声がけにピンとこなかった理由です。

青井──1950年にコミンフォルム批判があり、日本共産党はアメリカによる旧体制打倒を歓迎している場合じゃなくアメリカ植民地主義から民族独立を勝ち取れという路線に変わっていく。このときに言われる「民族」とは、たんなる「民衆」や「人民」ではなく、やはり「日本」という冠がついてくるわけですが、建築の場合、左派が勢揃いしていた53〜57年の『新建築』編集部が民衆論・伝統論をしかけた背景にはそのあたりのことがあった可能性があると思っています。文学の場合にも、左派の作家たちによる「伝統」表現の主題化がおこっていますか?

鳥羽──そういう左派のナショナリズムが昂揚する一時期はたしかに戦後にあります。有名な「民族独立行動隊の歌」が六全協(日本共産党第6回全国協議会)以前の50年代前半に盛んに歌われ、そこでは「革命の伝統を守れ」と叫ばれます。革命の伝統とは南部工業地帯(京浜工業地帯)が持っていた伝統のことを指していて、ここで掲げられているのはその伝統を守り抜こうというスローガンです。とくに下丸子文化集団の人たちが最初にその詩をつくったとされており、彼らは戦前から『帆船』(反戦運動に引っ掛けたタイトル)という回覧雑誌を発行していました。こうしたことが前史としてあり、抵抗する伝統というものが工業地帯の労働者に受け継がれていきます。そのような「自分たちはいままさにそのなかにいるのだ」というローカルなアイデンティティがある一方で、日本共産党としてもアメリカの植民地下から脱出し、民族のアイデンティティを取り戻すための革命を求める言説が増えていきます。この点は、保田與重郎らが志向した意味での伝統とは大きく異なりますね。

青井──なるほど、文学のなかの「伝統」の現われ方が具体的に見えてきた気がします。建築でいえば戦前には堀口捨己や吉田五十八らもそのなかにいた芸術諸ジャンルの新日本文化的なサロンみたいなものがあり、日本浪漫派は丹下健三や立原道造だけでなく、1920年前後に生まれた戦中の青年たちの多くが心情を共有していたと思います。こういったモダニストの流れと伝統の関係があり、戦後はその伝統論の前提にあった「国家」を消して国民というか「民衆」側に寄せていくというパラダイム。他方の左派については、新日本建築家集団(NAU)は新日本文学会を模倣するところがあったし、上層部の人的交流は当然あったと思われますが、共産党の公式的な観念論に違和感をもつ若手は新しいリアリズムを志向して、もっと具体的に民衆をつかまえようというわけで、鳥羽さんの『一九五〇年代』に登場する多くの作家たちの運動や議論が出てくる。しかし、じつはまだ研究も何もなくて知られていないのが、建築における左派側の具体的な運動実践なんです。農村建築研究所なんて、今和次郎、竹内芳太郎、西山夘三、吉武泰水、浜口隆一、浦良一、大河直躬......なんて錚々たる人々が参加して農民と一緒に集落・家屋の調査と改善に取り組んだもので、おそらく今日の鳥羽さんのお話に直接つながるのはこういう運動なのでしょう。日埜さん、ケンさん、関連して何かありましたら。

日埜──『日本近代建築史再考──虚構の崩壊』(『新建築』1974年10月号臨時増刊)の巻頭で、伝統論争の仕掛人であった川添登が『新建築』編集部時代の仕事を振り返る文章を寄せています。川添は自らなし得たことのひとつとして白井晟一を発掘したことを挙げていて、東北に身を埋めてコツコツと作品をつくっている人間を見出したことを「栄誉」と自ら評している。そこであれっと思うわけです。伝統論争のことではないんですね。白井の登場のしかたにはメディアが当時求めていたものが投影されていますが、それとは関係なく農村に居ることの意味を白井はしっかり自覚していたでしょう。だからこそ伝統論争のなかで白井の言葉がある説得力をもって響いた。今、伝統論争を取り上げるときに、川添が当初据えた問題設定における左翼的なバイアスにも関わらず、丹下と白井という構図で捉えられるのは、テクノクラート的建築家像に対する、左翼のそれとは異なるオルタナティブな建築家像を白井が実際体現していたからなのでしょう。ここにあるズレは重要だと思います。

建築運動のこうした状況を踏まえたうえで、文学と伝統を繋げてすこし飛躍した比較を敢えてしますと、例えば谷崎潤一郎と村野藤吾は似ている感じがします。2人とも海外を実は良く知っていて、だからこそ伝統に耽溺していく。竹内好と白井晟一もどこか似ていて、竹内はアジア、あるいは大陸的な感性を背景にしていて、それは白井が追求していたアンチ・クラシックなものと、その得体の知れなさも含めて、やはり通じるようにも見える。もちろんこれは厳密な話ではありませんが、文人主義的な方向を最終的な落ち着きどころとして、谷崎、村野は伝統に向かうひとつの姿勢を示し、竹内、白井もまた別の型を示したと捉えられるんじゃないかと思うんです。

ケン──「民衆」とはまた意味が変わりますが、ドイツからアメリカに渡ったヴァルター・グロピウスが「デモクラシー」という言葉を使いますね。そのグロピウスは清家清と交流がありました。グロピウスが日本に来たり、清家さんがマサチューセッツ工科大学に行ったりと親交を深めるなかで、あるときにグロピウスが《斎藤助教授の家》(1952)を見て高く評価します。つまり工業化された製品で日本の伝統的な住居のスタイルを独自に解釈しながら、ミドルクラスの生活水準を高めていた。その発見はグロピウスにわが意を得たりと思われたんじゃないでしょうか。また、清家の伝統に対する考え方は篠原一男に引き継がれるわけですが、こうした動きもまた丹下とは異なる新たな流れをつくり出します。

青井──グロピウスの著書『デモクラシーのアポロン』(彰国社/ちくま学芸文庫、2013)は日本語版は1972年ですが、1954年に来日しているし、彼の50年代の論調は日本の穏健派モダニストにも勇気を与えるところ少なくなかったと思います。要は、自立した個人の自由な活動をカオスにせず、いかに秩序づけるのか、といった問題で、これが民主主義の建築的・アーバンデザイン的な翻訳のひとつのあり方だったと思うのです。TACの共同設計は同じ問いの設計組織版。鳥羽さん、50年代の日本の文学には、こうしたアメリカ的なデモクラシーのイメージは出てくるのでしょうか。

鳥羽──私私の発表で起点のひとつとして名前を挙げた教育者の無着成恭(むちゃく・せいきょう、1927-)さん──山びこ学校の先生だった人ですが──は、戦後の民主主義的な価値観に強い影響を受け、そのもとでの生徒指導を考えていたし、生活綴方運動の指導者も、女性や子どものような弱い主体もきちんと民主主義を担う主体に育てるという方針は一貫していたと思うんです。他方で労働者たちのサークルとなると、自立した個人のなかでの民主主義というより、集団で同じ闘争に向かっていくための団結のほうが重要になる。ですから、それぞれにおける民主主義のあり方、主体のあり方はなかなかかけ離れている印象があります。

- [基調]冷戦の地図と運動の地図──議論のフレームワーク

- [討議]建築と文学、日本とアメリカ──1950年代の呼応関係/1950年代の日本文学における伝統

- [討議]地政学としての戦後空間/「戦後空間」の萌芽としての表現と方法