建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか

「ブックレビュー2018」では、建築家の声を記録した本について考えてみたい。ここでいう「声」とは、音として発生はしたが、まだ言葉、文章、理論としてはっきりとした形になっていないものを意味している。けれども声はそれらが発せられる相手や関係とともに伝えられ、そこでの建築家の気づきや思いが読者に響きとして伝わるのだ。つまり声の本は、無理に結論づけられない、オープンエンドな結末をもった本であり、読者に解釈の余白を与えている。そして2017年にそのような本がいくつか出された。その形式は対談、ゼミナール、ブログ風エッセイと異なるが、なぜ私たちは「声」を求めるのかということについて、次の3冊を通して考えてみたい。

- 『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』

(六耀社、2017)

最初にとりあげる『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』(六耀社、2017)は、建築家磯崎新と、建築史家であり建築家である藤森照信の対談をもとに構成された、「茶席」「モダニズム」に続く第3弾となる建築談義の本である。建築談義とはなんだろうか。第2弾の「モダニズム」では、実際にその現場に立ち会った建築家の声が語られ、私にとっては建築史上の人物がいきいきと動き出し、モダニズムの時代の興奮と躍動感が伝わってくるようだった。これに対し「にわ」では、そういった時代証言は少なかったが、にわは建築の文脈からは語られてこなかったこと、なまものなので変化してしまうこと、つくり手の世界観が投影され、時代とともに変化していることが述べられたうえで、それがひとつのエクスキューズなったのか、談義では自然信仰、道教と浄土庭園、石、西洋、それぞれの作例についてなど、まるで連歌のように、知の連なるままにテーマが移り変わっていく。古今東西に渡る幅広い教養と体験を、建築界の生き字引が語る。それは大いなる好奇心をもって書物を世界を渡り歩いた建築者どうしだからこそ生まれる議論だと思う一方で、建築を巡るお互いの気づきや解釈を自由に声に出し、それを交わすことの意味や楽しさを伝えている。妄想や誤解があってもいい。建築についての終わらない話=建築談義にこそ創造の芽がある。ものの言いづらい若い世代への応援歌としての思いもあるのではないかと思えた。

- 『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』

(門脇耕三+藤原徹平+戸田穣+窓研究所編、

鹿島出版会、2017)

次に挙げる『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』(門脇耕三+藤原徹平+戸田穣+窓研究所編、鹿島出版会、2017)は、内田による東京大学での「建築構法」の授業の再現と、若手建築家との討議集である。授業は窓、カーテンウォール、和構法、戦後木造建築、構法と造形からなる全6回のゼミ形式で行なわれている。各講義の進行は建築構法としての体系や、時系列といった秩序に沿いながらも、建築構法という学問を構築してきた建築家内田ならではの気づきや思い、体験を交えた自由な語りである。同時に自らの話に偏らず、他の研究者や建築家の最近の取り組みも平らかに紹介されてゆく。こうした内田を迎えうつべくゼミに参加した若手建築家には、個人の設計事務所を営む建築家から組織設計で働く建築家、建築構造家も呼ばれている。意匠から構造、材料、生産の問題までに渡って、建築構法を語ろうという、これを企画した門脇耕三をはじめとする若き研究者の企ても興味深く思った。内田は討議での若手からの質問にわからないと素直に答え、むしろ若手に意見を求める。実践は理論のようにはいかないし、理論は実践で試されることで、さらに磨かれる。生きた学問としての建築構法を今も実践している。建築学を、応用技術・芸術として常に未分化な状態である社会の実践的問題のなかから考えようとする、建築家内田の哲学を垣間見ることができた。

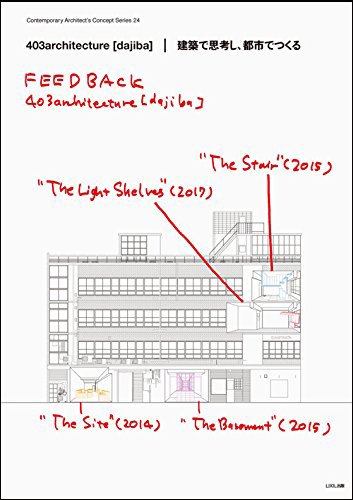

- 『403architecture[dajiba]|建築で思考し、

都市をつくる』(LIXIL出版、2017)

3つめに挙げる『403architecture[dajiba]|建築で思考し、都市をつくる』(LIXIL出版、2017)は2011年からの50あまりの実践に関する3名の建築家のエッセイである。それぞれの実践に添えられた文章は短く、ひとつひとつの小さな実践を振り返りながら綴ったブログのようで、それらがタグとよばれるデザイン手法によって関連づけされ、ソーシャルメディアを思わせる仕立てになっている。浜松という一地方都市で活動を始めた、若手建築家の、実践に思い悩み考える日々のつぶやき。それが6年間にわたって持続的に繰り返されたことで、次第に声、そして声の塊が、ひとつの運動体として見えはじめたところが、本としてまとまったのだ。冒頭でメンバーのひとりである彌田徹はこうした本の形式をとることの意味を語り、終わりに橋本健史は自らの実践の意味を、歴史の中の慣習的反復のひとつとして位置付け、辻琢磨はロンドンで活動する建築家グループAssembleとのメール対談により、自らの実践を収束させないことを共有できたとしていた。つまり彼らの実践における気づきに結末はない。本はプロセスであるというのである。

ここまで考えたところで、本稿の命題とした、なぜわれわれは建築家の「声」を必要としたのかに立ち戻ってみるにあたって、ポストモダンの時代に書かれた、フィリップ・ブドンの『建築の空間──尺度について』(中村貴志訳、SD選書、1978)、コーリン・ロウの『コラージュ・シティ』(渡辺真理訳、SD選書、[新装版]2009)中の、理論と実践の関係の一説が頭をよぎった。前者は、理論と実践の関係のなかに位置づく建築の特殊性があることを、後者は、建築学は理論と実践の両輪のなかに成立すると述べていた。ポストモダンでは、近代化によって一挙に加速した建築実践の動きを、歴史や理論などの物さしを導入し相対化することが試みられ、その方法を仮説として立てた建築理論書が多く出版され、これらの理論書を通して国際的な建築議論が展開された時代である。

これに対して情報化社会にあって建築実践のスピードがますます加速している現代では、その実践はどのように相対化されるだろうか。そのスピードに追いつくようソーシャルメディアでの建築議論も試みられてきたが、それも飽和状態にあるなかで、友人のスイスの建築史家は観客のいない建築会議の開催や、理論家と建築家の協働による理論と実践の融合を行なっている。それは建築家の実践から構築できることを、建築史家・理論家の役割として考えた実験と思われる。こうした状況との共通点を考えると、先の3冊の本の枠組みも、建築家の声という、最も実践に近いところで発せられものを捉えようとしたものであり、そうしたなかから何か議論を行ない、理論を組み立て、それを同時代的に共有することで現代社会の実践の相対化と、必要であれば軌道修正ともいえるような問題を社会に投じたいと思う本の企画者、編集者がおり、そしてそれを読みたいという読者がいるのではないかと推察できる。

実践が理論として形を成すのにエネルギーや時間を必要としてきたなかで、社会に還元できる現代理論はより実践に近いなかでうまれるとしたら、こうした試みのなかにあるのだろうか。この3冊で感じたのは、こうした声の所在を、響きを確かめる年が2017年であったことである。その先に社会を動かす力強い建築理論の誕生があることを期待したい。

貝島桃代(かいじま・ももよ)

1969年生まれ。建築家。筑波大学准教授、スイス連邦工科大学チューリッヒ校建築ふるまい学教授。塚本由晴とアトリエ・ワン共同主宰。アトリエ・ワンの作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《カナル・スイマーズ・クラブ》(2015)、《ツリー・ハウス》(2016)ほか。アトリエ・ワンの著書=『空間の響き/響きの空間』(LIXIL出版、2009)、『Behaviorology』(Rizzoli、2010)、『図解アトリエ・ワン2』(TOTO出版、2014)、『コモナリティーズ』(LIXIL出版、2014)ほか。

201801

特集 ブック・レビュー 2018

歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか

中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか

器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか

21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか

シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか

歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか

建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか