中動態の視座にある空間

──國分功一郎『中動態の世界』ほか

──國分功一郎『中動態の世界』ほか

ケア空間に携わるなかで

この2-3年で、高齢者や子どもを中心とする利用者の生きる空間に携わる機会が増え、いわゆるケアを必要とする人々にも多く触れてきた。そのなかで、会話が不自由になった高齢者や、まだ思うように言語化できない子どもたちが、何を欲しているのか、その意志や責任を確認することのできないもどかしさに、苦悩することが度々あった。

さらに、こうしたケアの現場では、基本的にはケアを「する」/「される」という立場の定義が明快で、サービスのシステムとしては疑いようのない関係である。しかし、現場で起きている事柄のなかには、例えば「ある介護スタッフが利用者である誰々さんと日向ぼっこしている」というように、サービスの「する」/「される」というパーススペクティブでは表現されえない場面は多々ある。

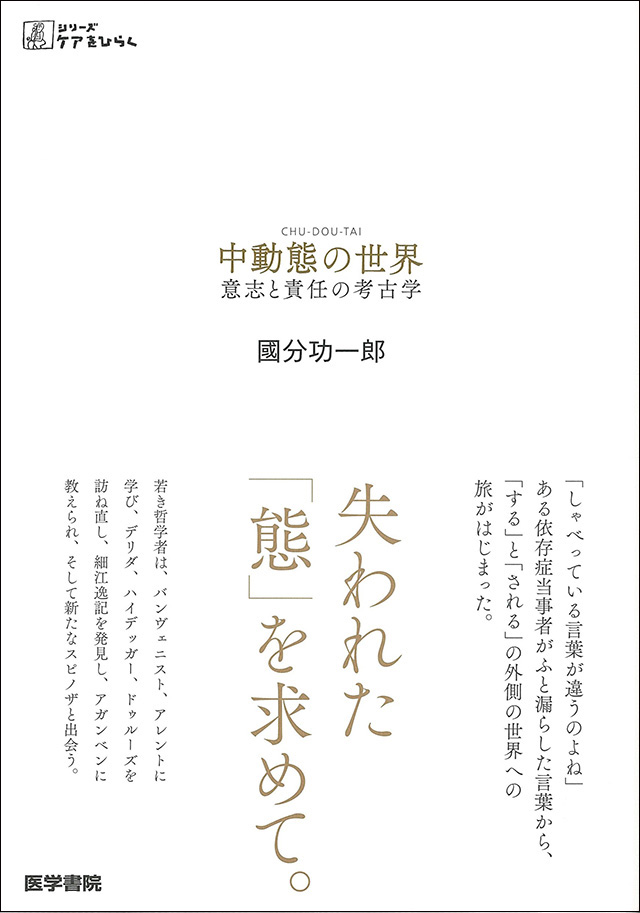

こうした悶々とした思いから解き放ってくれたのが、今回の書評で挙げる國分功一郎『中動態の世界──意志と責任の考古学』(医学書院)である。現在の私たちの言語体系のうち述語を司る能動態と受動態。しかし、この2つのいずれにも分類されない状態がある。そして、こうしたサービスの余白にあるような状態や現象こそ、豊かさが色濃く浮かび上がる部分なのではないだろうか。

中動態−能動態というパースペクティブ

- 國分功一郎

『中動態の世界──意志と責任の考古学』

(医学書院、2017)

本書によると、私たちが当然のこととして使用している、述語の能動態と受動態という対立はかつて存在せず、インド=ヨーロッパ語がもつ動詞体系では、述語は能動態と中動態の対立として記述されていたという。言語とは、そのシステムを一度体得してしまうと、それを前提に思考を構築し始める。その体系に囚われていたことへの気づきは、まずもって本書への感謝すべきところだろう。

中動態で表わされていた現象、中動態の定義、それが受動態にとって替わられたプロセスが記述されるとともに、能動−受動というパースペクティブが打ち立てられたことで強調された「意志」や「責任」といった視座、その体系における違和感を、ジャック・デリダ、ハンナ・アレント、マルティン・ハイデガー、ジル・ドゥルーズ、スピノザなど哲学者の著作から紐解いている。

本書では、エミール・バンヴェニストというフランスの言語学者による論に最も信頼が寄せられており、序盤に提示される、アリストテレスの『カテゴリー論』にある「10個のカテゴリー」に対するバンヴェニストの解釈が、序盤にして最もすんなり理解できる部分である。『カテゴリー論』では、文を構成する諸要素が以下のように分類されると記されており、

さて、アリストテレスによれば、そのようなカテゴリーは10個ある。次がそれらの項目である。

①実体、②「どれだけか」〔量〕、③「どのようか」〔質〕、④「何と比べてか」〔関係〕、⑤「どこでか」〔場所〕、⑥「いつか」〔時〕、⑦「どんな姿勢か」〔姿勢〕、⑧「どんな状態か」〔状態〕、⑨「なすか」〔能動〕、⑩「蒙るか」〔受動〕★1。

バンヴェニストは後半4つを述語のうち⑦〔姿勢〕と⑧〔状態〕を中動態とその完了形として、還元できない性質であると述べている。この解釈へはさまざまな批判があるものの、捉え方の整理によって非常に有益であると位置付けられている。このどんな姿勢か、どんな状態か、という描写は「する」/「される」というパースペクティブで描かれる述語ではない。つまり、古代ギリシアで言語体系に位置づいていた言語の構成要素が、現代の言語体系において本質的に語られていない可能性があるということなのだ。中動態という態の確認によって、能動か受動かという明確な「意志」に基づく行為ではない述語の世界を、認識する扉が開いたのである。

さらに、バンヴェニストによる中動態の定義を以下のように記している。

「(...前略...)能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。これに対立する態である中動では、動詞は主語がその座〔siége〕となるような過程を表している。つまり、主語は過程の内部にある」。

一言でいうとこういうことだ。

能動と受動の対立においては、するかされるかが問題になるのだった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる★2。

文章中に例として挙げられる能動には「曲げる」や「与える」があり、これらの語は、主体の動きがその外で完了する過程を表わしているのに対し、中動の述語には「生まれる」「想像する」「寝ている」「座っている」を挙げ、これらの主語は、その動作主がまさにその過程の内側にあることを示している。つまり、自分で行為を起こした結果、他者が変容するものが能動、自分で行なった行為がそのまま自分の状況に還元されるものが中動。この2つの対立によって整理されていた言語体系があった、ということだ。

中動態の視座による空間・環境へ

冒頭にも述べたが、今、設計の仕事を通して必ずしも自らの意志を表明できない、その責任を負えない人々の過ごす空間を頻繁に考えている。もちろん、高齢者や幼児のなかで、十分に意志を表明する人もいるが、喋ることができない、表現できない、という人も多くいる。それは特殊な状況である、と言ってしまえばそれまでかもしれない。しかし、そういった状況だからこそ、本質的に豊かな空間の意味が浮上するのではないだろうか。もしかしたら、ふと建築的な豊かさを感じるのは、「する」/「される」という明快なパースペクティブの整理で構築される空間ではなく、そこからこぼれ落ちてしまうような、余白にある状況の空間なのではないだろうか。

建築の設計においては、敷地や法規などに適合させながら機能やプログラムを淀みなく成立させる、ということは当然である。ケアの空間で言えば、「ケアする」/「ケアされる」というサービスを滞りなく進める空間は、設計できて当たり前なのである。それでは、今、私たちは何を目指すのかといえば、その「する」/「される」の余白にある、豊かな「姿勢」や「状況」が立ち上がる空間・環境の構築なのではないか。

これまで私たちが携わったいくつかのケアに関わるプロジェクトのうち、今回のこの書評によってその意味を改めて得心したのが2016年に竣工した《minowa・座・garden》である。開業25年を迎える特別養護老人ホームの敷地境界に張り巡らされた70mほどの塀を壊し、地域に開かれた庭をつくる。最初から「ケアする」ための機能的な空間が求められておらず、お金を生まないこの空間の改修は、地域と繋がるためのインターフェースの構築を目的としていた。施設と街を結ぶ役割を果たしているこの庭は、期待を超えたものと言えるだろう。しかし今回気づいたのは、それ以上に、余白のケア空間となりえているのではないか、ということだ。利用者の日向ぼっこに寄り添い生き生き土いじりをするスタッフ、犬の散歩をするまちの人と庭のベンチに腰かけ会話する利用者やスタッフ、庭に渡したロープに洗濯物を干す利用者とスタッフ。厳密に言えばこれらはすべて中動態の述語ではないが、いずれも能動-受動からこぼれ落ちた、生きることを楽しむ中動態の情景なのだ。こうした情景を、すべて計画として設えることは不可能であり、その実践は運営者の「せっかくなら一緒に楽しもう」という気概に依るところが大きい。しかし、少なからずこうした実践を生む余白を意識的に構築することの意義は深い。近代以降、計画的に解かれてきたケアの空間・環境は、こうした中動態の情景の先に新しい建築的な議論の土俵を築けるのではないだろうか。

「シリーズ ケアをひらく」について

ところで本書は、國分氏と薬物やアルコールの依存症で悩む人たちとの対話によるプロローグに始まり、彼らのケアに帰する視座を与えている。一般的な人文系思想書と比べ、この医学書院の「シリーズ ケアをひらく」では、「ケア」を論ずるという目的のために哲学、民俗学、建築、社会学など多角的な視点が投じられ、シリーズの名の通り開かれた議論の軸を成している。

シリーズ最初の広井良典『ケア学──越境するケアへ』(2000)では、社会保障、経済、医療政策などのシステムから整理される「医療モデル」を論じるとともに、その対極とも言える自然、コミュニティから形成される「生活モデル」を共に思考することで、新しいケアの方向性を示している。また、六車由実『驚きの介護民俗学』(2012)では、民俗学者から介護職に転身した著者が行なう「聞き書き」という利用者の個人史を引き出す手法によって、現代人の共有すべき歴史や知性が、驚きとともに描写されている。いずれも、建築空間、環境の構築において視座に富む著作と言え、今後のシリーズの展開へも期待が膨らむ。

- 広井良典『ケア学──越境するケアへ』(医学書院、2000)

六車由実『驚きの介護民俗学』(医学書院、2012)

註

★1──國分功一郎『中動態の世界──意志と責任の考古学』(医学書院、2017)44頁。

★2──同、88頁。なお原文の傍点は下線で示した。

金野千恵(こんの・ちえ)

1981神奈川県生まれ。建築家。2011年東京工業大学大学院博士課程修了、博士(工学)。2013-16年日本工業大学生活環境デザイン学科助教。2015年一級建築士事務所teco設立。主な作品=《向陽ロッジアハウス》《minowa・座・garden》《幼・老・食の堂》ほか。

201801

特集 ブック・レビュー 2018

歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか

中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか

器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか

21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか

シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか

歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか

建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか