21世紀に「制作」を再開するために

──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

マルセル・デュシャンの《泉》、2017年はこの男性用小便器がニューヨークの展覧会場に運び込まれスキャンダルとなった1917年から100年めにあたる。既製品をそのまま作品とするレディメイドとして知られ、20世紀美術に最も大きな影響を与えたと言って過言ではないものだが、こうした《泉》を含めたデュシャンによるインパクトの余波はあまりにも大きすぎるがゆえに、もはや現代美術の世界ではひとつの「環境」となっており、これを対象化して捉えること自体が難しい。

デュシャン・インパクトが20世紀以降の美術を不可視な仕方で規定しているとするならば、《泉》100周年という節目を1年間という有効期限つきの単なるスローガンとして消費するのではなく、デュシャン以降の現代美術のありようを改めて捉え直しつつ、それとは別の道筋を見出すためのきっかけとすべきではないだろうか。

- ボリス・グロイス『アート・パワー』

(石田圭子、齋木克裕、三本松倫代、

角尾宣信訳、現代企画室、2017)

ボリス・グロイスによれば、現代美術はデュシャンの延長上で、日常の世界から隔てられた特別性や卓越性によって芸術が規定されてきたことを批判しつつ、芸術と日常との断絶を消し去ることに注力してきた。

キャンベル・スープやコカ・コーラといったアメリカの世俗的モチーフを題材としたポップ・アート、絵画や彫刻といった形式を無化しながら作品の脱物質化を志向するコンセプチュアル・アート、さらにはワークショップや場づくりを通じて作品そのものよりも関係性を志向するリレーショナル・アートのような近年の動向に至るまで、こうした傾向は受け継がれているように見える。ひたすら日常のものごととの境界を打ち消していくかのような現代美術において、いったい何が賭けられているのだろうか。

グロイスは、「新しさ」と「差異」とを区別したうえで、差異には「認識できる差異」と「差異を超えた差異(認識できない差異)」とがあるとする。前者の「認識できる差異」とは、例えばiPhoneであれ牛丼であれ、同じ構造的コードを保ったままアップデートやマイナーチェンジを重ねていくような意味での差異であり、そうした共通のコードによって、私たちはこれらの相対的な異なりを容易に認識することができる。

グロイスによれば「新しさ」は、しかし、こうした「認識できる差異」にではない「差異を超えた差異」にこそ宿る。どういうことか。グロイスがここで挙げるのはキリストの例である。キリストが登場した時、人々は彼を一般の人間と区別できず、神として認識できなかった。なぜか。キリストが、iPhoneや牛丼をそれとして同定させるような、これまでの神と共通するコードを持たなかったからである。ゆえにキリストは、単なるニュー・ヴァージョンとして目新しいだけの神ではない、真に「新しい」神として現われる。芸術と日常との境界を消すことへと向かう現代美術は、こうして一目で「芸術」として認識できない、差異を超えた差異こそを算出している、ということになる。

一例を挙げよう。デュシャンには、モナリザの複製物に髭を描き足した《L.H.O.O.Q.》という有名な作品があるが、のちに彼は、そもそも髭の描かれていないモナリザの複製画を貼っただけの招待状を《髭を剃られたL.H.O.O.Q.》として知人に送る。これを単なるモナリザの複製物と区別するものは何もないとも言える。こうした日常の物体との差異を認識できない「作品」は、どのようにそれとして識別できるのだろうか。それらを文脈的に、また長期にわたって保護する美術館という場によって、とグロイスは言う。

こうしてデュシャンの延長上で、特権的な創造主としてのアーティスト像を自己批判しつつ、しばしば芸術制度への異議申立てと見なされるアヴァンギャルドこそが美術館に依存して成立し、美術館という場の超越性が担保されることとなる。グロイスの議論は、デュシャン・インパクトの圏内にいまだある現代美術の状況をアイロニカルに捉えたものとして受け止められるべきだろう。

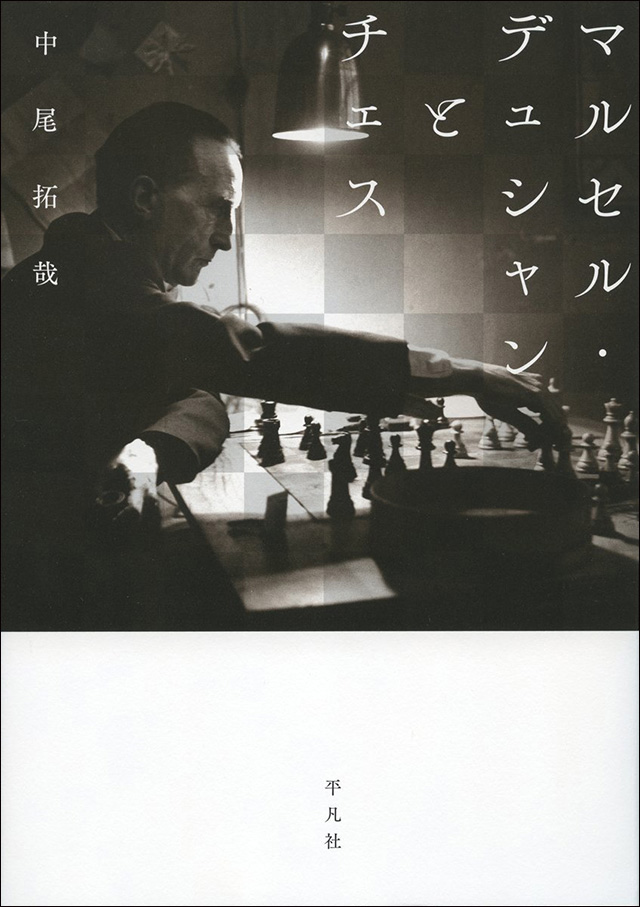

- 中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』

(平凡社、2017)

芸術における制度や制作行為に対する自己批判への道を決定づけたデュシャン。とりわけ1923年に《大ガラス》の制作を「決定的に未完成」なまま放棄したあとの沈黙と、それに伴うチェスへの専心は、反芸術家としてのデュシャン像を象徴するものと見なされてきた。『マルセル・デュシャンとチェス』(平凡社)は、こうしたデュシャンによる芸術的営為の否定の徴とも言えるチェスを切り口としながら、そこに潜在する「造形」への志向を見出していく野心的な書物である。

ここでのひとつのポイントは、デュシャンの言う「四次元」というキーワードである。これは私たちが通常思い描くような三次元+時間といったものではなく、ある種の理念的・観念的な空間のようなものだ。デュシャンが作品を、大脳に働きかける認識的なものとして捉え、感覚に訴えるのみの旧来型の芸術を「網膜的」として批判したことはよく知られている。こうして芸術の知覚的感受から距離をとったデュシャンが、「四次元」という言葉で示される観念的なものに傾倒し、三次元的な物体にならざるをえない絵画や彫刻ではなく、チェスへと肩入れしていくことになるのは当然とも言える。

中尾は、しかし、ここで単に三次元的な作品に対する観念的なチェスの優位を示すのではなく、チェスへの専心を折り返し地点にしながら、もう一度チェス=四次元の三次元化としての「造形」への志向を、沈黙以後のデュシャンのさまざまな営為のなかに探り当てていく。こうした意欲的な読み直しを通じてこそ、芸術や創作への自己否定とは異なる仕方での制作への道筋が可能となるのではないだろうか。

- 國分功一郎

『中動態の世界──意志と責任の考古学』

(医学書院、2017)

だが同時に、芸術や創作というものの困難さを意識しなければ、単に旧来型の芸術観、すなわち十全たる意味の込められた完成品を生み出すアーティストと、それを受動的に鑑賞する観客、というロマン主義以来の構図に戻りかねない。

こうした問題について批判的視座をもつうえで、『中動態の世界──意志と責任の考古学』(医学書院)は多くの示唆をもたらすだろう。する(能動)とされる(受動)という文法上の一対を丹念に検証しながら國分が注目するのは、そうした能動と受動による二極化した世界の把握の仕方を回避する中動態のありようについてである。

ここで重要なのは、本書が中動態を「能動と受動の間」にあるものとする見方を、きっぱりと退けている点だ。「AでもなくBでもない、その中間」という図式は、結局のところ中間領域の曖昧さを手つかずのまま残し、結果としてAかBかという二元論を補強することにすらなりかねない。そうではなく國分は、丹念な歴史的・概念的検討を通じて、この失われた態の消息をたぐり寄せながら、そこに具体的な輪郭を見出していく。

芸術論のなかにこの議論を当てはめてみるならば、先に言及した能動的アーティストと受動的鑑賞者という構図をめぐるものにとどまらない、より深い射程を持つだろう。西洋の思想史において、物体は形相(エイドス)と質料(ヒュレー)によって構成され、形を与える形相と与えられる質料として、能動と受動の関係の下で捉えられてきた。中動態をめぐる議論は、こうしたアリストテレス以来の質料形相論を批判的に検討するうえでも、大きな示唆をもたらすはずである。

- ティム・インゴルド『メイキング──

人類学・考古学・芸術・建築』

(金子遊ほか訳、左右社、2017)

質料形相論において、形相はいわば理念的な鋳型であり、そこに具体的な素材が流し込まれることによって、ひとつの物体をなすものと考えられてきた。こうした構図は、建築における具体的な施工に対するデザインや図面の優位、現代美術におけるコンセプト重視など、領域を超えていまなお支配的であると言える。

『メイキング』(左右社)は、こうした質料形相論を批判の射程に据えながら、人類学(Anthropology)と考古学(Archeology)、芸術(Art)と建築(Architecture)という、それぞれの頭文字をとって「四つのA」と呼ばれるこれらの領域が重なりあう場で「つくること=制作(making)」の意味を捉え直していく。

ここでインゴルドが注目するのは、具体的に素材と関わる制作行為において何が実現しているのか、という点である。建築をつくる石工や時計職人は、必ずしも与えられたプランや図面をそのまま実現しているのではなく、具体的な素材との接触を通じて多くのことを知り、モノをあるべき姿へと具現化する。

こうした制作する者と素材との関わりについて考えるうえで、相互作用(インターアクション)と交感(コレスポンダンス)との区別は示唆に富む。インゴルドによれば、前者のなかの「インター」という語は、互いに向かいあいアイコンタクトを送るような、関わりあう者同士がぴったりと瞬時に連結する様を示している。ここで作用しあう両者は、それぞれに固定化した「点」であり、相互作用は静的な点と点とを結ぶ線のようにイメージされる。

これに対してコレスポンダンスは、呼応しあう者同士が、それぞれに動きをもち成長する「線」としてあり、それら複数の線が曲線的に交わりながら編まれる縄のような、もうひとつの線を生成していく。陶工の手と湿った陶土が正面切って向かいあうのではなく、ろくろの回転を媒介にしながら互いに応答しあうこと。あるいは、それぞれに体を動かしながら線としての音を鳴らす弦楽四重奏の奏者たちは、緊密な連結によって音を「相互作用」させるのではなく、より自由な流れのなかで重なっては離れ、また重なり合うダンスのように、ぞれぞれの演奏を共-呼応(コ-レスポンド)させてゆく。

こうしたヴィジョンは、國分による『中動態の世界』が「責任」という概念をめぐるものであった点からしても興味深い。責任(responsibility)はしばしば応答可能性(respond:応答する+ability:能力)と言い換えられるが、このような応答性を破棄するのではなく、むしろ応答の場を複数の行為者へと開きながら、互いが互いの応答を導き、かつ導かれる中動態的コレスポンド(co:ともに+respond:応答する)というイメージを喚起させるものでもある。

こうして私たちの身体、とりわけ手と素材との関わりによってものごとが生成されていくさまに着目する本書は、デュシャン以降の質料形相論=コンセプト主義を批判的に捉え直すうえでも多くをもたらす一方で、そこにある有機的連続性への肯定と一対になった、やや反動的なトーンは否めないようにも思われる。ハイデガーによるあまりにも素朴に見える機械批判、例えばタイプライターによって筆記が機械化されることへの嫌悪にすら共感を寄せながら、インゴルドは自身のワークショップ受講生にもまた、観察記録を手書きで行なうことを求める、といった具合である。

むしろここで私たちは、インゴルドの提起する「制作=生成」のもつポテンシャルを汲み取りつつ、しかし素材との実体的接触にのみ収斂させることもない仕方で、素材との関わりがもつ現代的な可能性について考えるべきではないだろうか。

本書でインゴルドは言及していない例だが、近年、建築周辺の分野で注目を集めているデジタル・ファブリケーションは、こうした問題について考えていくうえで、重要な参照項となるだろう。情報化された図面に基づきモノがアウトプットされるため、一見するとここでは形相(情報)と質量(モノ)によって分断されつつ、前者の優位が極まっているようにも見える。

しかし同時に私たちは、ここに素材との新たな関係を見出すことも可能だろう。鼎談「ユーザー・ジェネレイテッド・シティ──Fab、GIS、Processing、そして未来の都市」(10+1website、2016年2月号)のなかで田中浩也は、デジタル・ファブリケーションにおいて図面のデータが、その作成者を越えてネットワークのなかで共有され、オリジナルのそれとは別の文脈においてアウトプットされる事例を報告している(鎌倉でデザインされた牛皮用の設計用データが、ケニアでは現地で採れた魚の皮を材料として物質化されるなど)。こうして設計用データは、ローカルな素材との偶然的な出会いをふまえた変更が加えられつつ具現化される可能性をもつ。ここからさらに具現化したモノが情報へと折り返しながら、データのさらなる書き換えが行なわれるといった情報とモノとのコレスポンドによる生成も十分に想像可能だろう。ここでモノは、情報=形相によって導かれるものでもありながら、情報=形相の成長を導くものでもある★1。

ここでの情報とモノとの交差的成長は、インゴルドが弦楽四重奏の例で言うような、複数の線の流麗な交わりあいとは趣を異にするかもしれない。彼の議論のひとつの要である、素材との直接的な接触を欠いてもいるだろう。むしろここで情報とモノとの関わりは、けっして最終形態として一体化しえない2者による二人三脚なのであり、ゆえにその進展は必ずしも多重奏のように調和的でない、ジグザクとしたものでしかありえないが、横並びになった互いが互いを導き、干渉しあいながら、連続性や成長「のようなもの」を実現することでもあるはずだ。それはインゴルドの言うような有機的な成長によってイメージされる連続性もままならない、さまざまな中断を挟みながらの制作=生成と呼ぶべきものだろう。制作者はそこで、形相として完成されたコンセプトを統べる存在でなく、しかし素材との接触的対話のみに耽溺する職人とも異なる、それぞれに成長する情報とモノとの結び目として、これら2本の線の交わりを媒介する第三者となる。こうした非連続性をはらんだ制作=生成のありようは、インゴルドとともに歩む道の途上で、脇道に逸れるようにして見出されるはずである。

−

ほかにも挙げ始めればきりがないほど重要な人文系の著作が登場した2017年だが、「REALKYOTO」にて筆者の担当するインタビューシリーズ「芸術論の新たな転回」では、星野太『崇高の修辞学』および千葉雅也『勉強の哲学』をめぐって、それぞれの著者との討議を行なっている★2。また昨年の出版になるが、平芳幸浩『マルセル・デュシャンとアメリカ』をめぐる著者との議論では、《泉》100周年をきっかけとして、デュシャンという名の下で現代美術にもたらされたものを改めて見定め、その先へ向かうためのさまざまなヒントが提示された(近日公開予定)。

最後に、2017年は人文・芸術系でのインディペンデントな活動が、多くの創作物として結実した1年でもあったことを書き留めておきたい。出版レーベルのトポフィルによる小田原のどか編著『彫刻の問題』および佐々木友輔+noirse『人間から遠く離れて』、寄稿者による手売りが話題となった批評誌『アーギュメンツ#2』、いぬのせなか座による鈴木一平『灰と家』および河野聡子『地上で起きた出来事はぜんぶここからみている』といった詩集など、意欲的な刊行が続いた。また出版物ではないが、個人的には上妻世海キュレーションによる「Malformed Objects──無数の異なる身体のためのブリコラージュ」展(山本現代、2017年1月21日−2月25日)への参加を通じて、アートと建築というジャンルを超えて並行する、制作や物体化をめぐる関心について確認することとなった。

こうした若い世代の活動に共通して見られるのは、SNSの拡散性を利用しながらも、炎上商法や即時的な話題づくりとは一線を画した、密度ある知的創作の場を自前で立ち上げていこうとする姿勢である。彼らの活動には必ずしもわかりやすい新奇性は見られないかもしれないが、しかし、目新しくあるがゆえにすぐさま消費される差異ではない、容易には認識できない差異にこそ、来たるべき真の「新しさ」の萌芽はある。

註

★1──清水高志「〈人間-物質〉ネットワーク世界の情報社会論」(10+1website、2016.2)では、こうしたデジタル・ファブリケーションを通じて情報とモノとが交差する様が論じられている。また清水の議論を踏まえながら、情報とモノとのロマン主義的なそれとは異なる結びつきについて、以下で検討している。池田剛介「アートと地域の共生についてのノート 台湾編 第4回──グローバル時代に「作品」は可能か?(中)」(MAD City、2016.5)。

★2──「それでもなお、レトリックを──星野太『崇高の修辞学』をめぐって」(REALKYOTO、2017)、「洒落と仮固定の制作論──千葉雅也『勉強の哲学』をめぐって」(REALKYOTO、2017)。

池田剛介(いけだ・こうすけ)

1980年生まれ。美術家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。展覧会=

「あいちトリエンナーレ2013」、「Regeneration Movements」(国立台湾美術館、2016)、「Malformed Objects──無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)ほか。論考=「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号、青土社)、「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』2017年5月号、筑摩書房)ほか。

201801

特集 ブック・レビュー 2018

歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか

中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか

器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか

21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか

シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか

歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか

建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか