都市を変える? 都市でつくる?──403architecture [dajiba]『建築で思考し、都市でつくる/Feedback』×モクチン企画『モクチンメソッド:都市を変える木賃アパート改修戦略』

木賃アパートから都市を変える

- 連勇太朗氏

連勇太朗──モクチン企画の連(むらじ)と申します。今日はパートナーの川瀬英嗣と来ました、よろしくお願いします。403architecture [dajiba]の3人とは学生時代に知り合いましたが、お互いに小さいリノベーションをやっていることとか、403を結成したタイミングとモクチン企画の前身となるワークショップを始めたタイミングが同時期であったことから、こうして同じタイミングで書籍が出せたことを嬉しく思いますし、今日はどういう議論ができるかとても楽しみにしています。

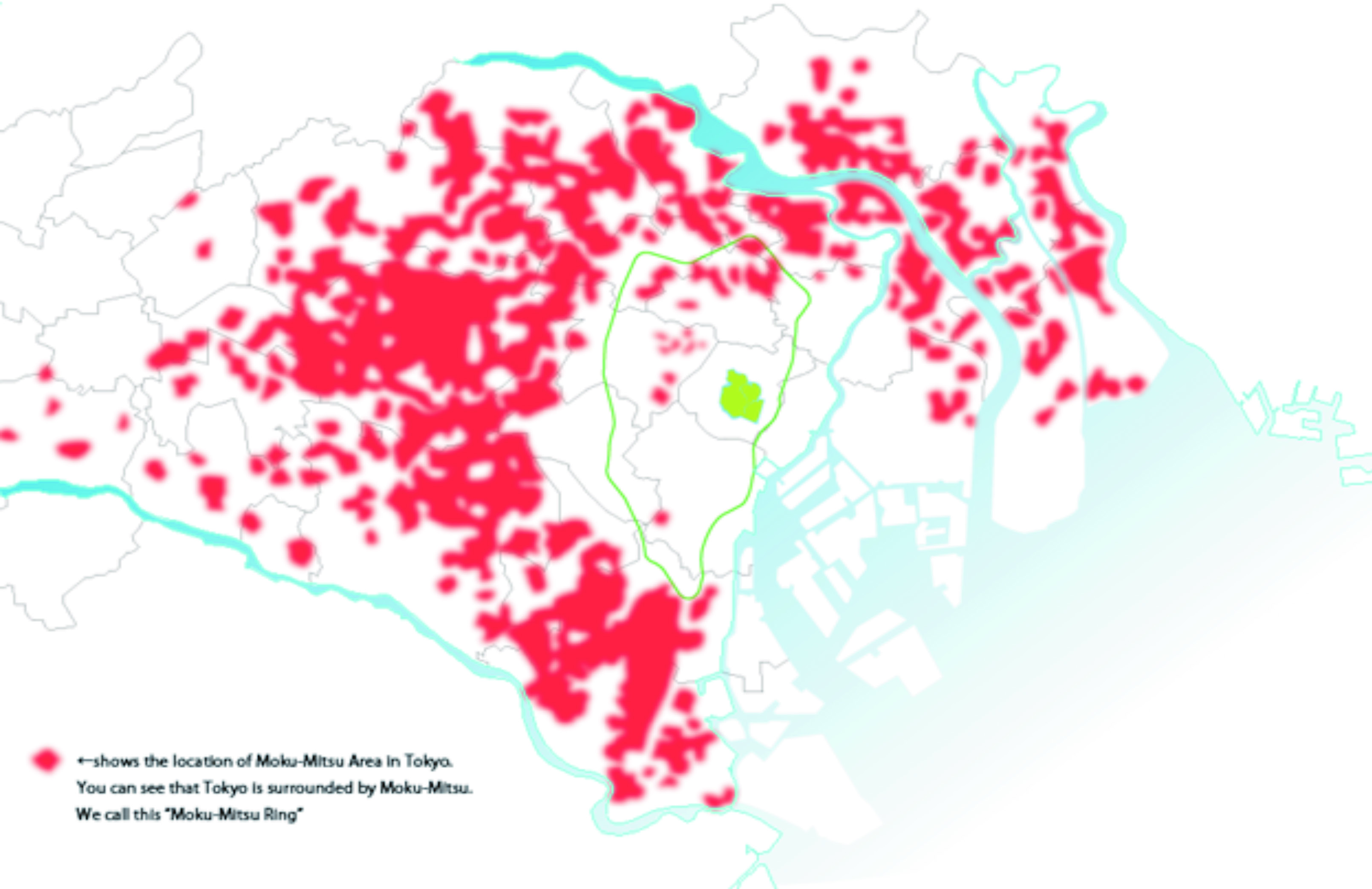

さて、われわれの扱っている木賃とは木造賃貸アパートの略で、読んで字のごとく民間による木造の賃貸アパートのことです。戦後、地方から都市部へ人が流入し、急激な人口増加に合わせて大量に建設されたビルディングタイプです[fig.9]。中小の土地所有者が敷地の余っている部分に木賃アパートを建てていき、日本の都市空間に増殖していきました。西欧でいうソーシャルハウジングのように低所得者向けの住宅供給の政策が日本では非常に弱かったため、こうした「庭先木賃アパート」が戦後の住宅不足を補いました。1960年代後半には東京23区内の全戸数の約40%近くが木賃アパートであったほど、木賃は戦後の住まいを支えてきた非常に重要なビルディングタイプです。現在でも、東京23区内だけで20万戸近くの木賃アパートが存在します。一見、開発が進んだ新しい表情の街並みであっても、一歩路地に入り込み街区の奥を覗き込むと、いまもひっそりと木賃アパートが建っていることが多いです。デベロッパーが投資し、都市計画が正常に機能し、高度にコントロールされモダナイズした「東京」というのは山手線の内側の出来事であり、その周縁には開発から取り残されたエリアが円環状に取り囲んでいます[fig.10]。これは木賃ベルト地帯と呼ばれるエリアで、木賃アパートが数多く点在している地域です。木賃アパートがどれだけ、都市風景にインパクトを与えているかがわかると思います。

-

- fig.9──木造の賃貸アパート 写真提供=モクチン企画

-

- fig.10──山手線の外側には開発から取り残されたエリアが円環状に取り囲む

図版提供=モクチン企画

現在、全国の空室率は13%以上です。木賃アパートの空室率も高くなってきており、同時に老朽化していっています。木賃アパートはあるエリアのなかにたくさん点在しているので、街を空洞化させ、地域の価値を下げる空間装置になってしまっている状況があります。私たちモクチン企画のミッションは、この状況を逆手に取って、点在している木賃アパートの質を底上げしていくことで地域全体をよりよくしていくことです。機能不全に陥っている空間資源を魅力的な社会資源に転化するのです。

この圧倒的な「量」にアプローチするために、ひとつひとつ丁寧に改修していくという活動モデルではなく、部分的かつ汎用性のあるアイデアを「モクチンレシピ」[figs.11-13]としてウェブを通してオープンソースで公開するということをしています。

-

- fig.11−13──「モクチンレシピ」の一例 図版提供=モクチン企画

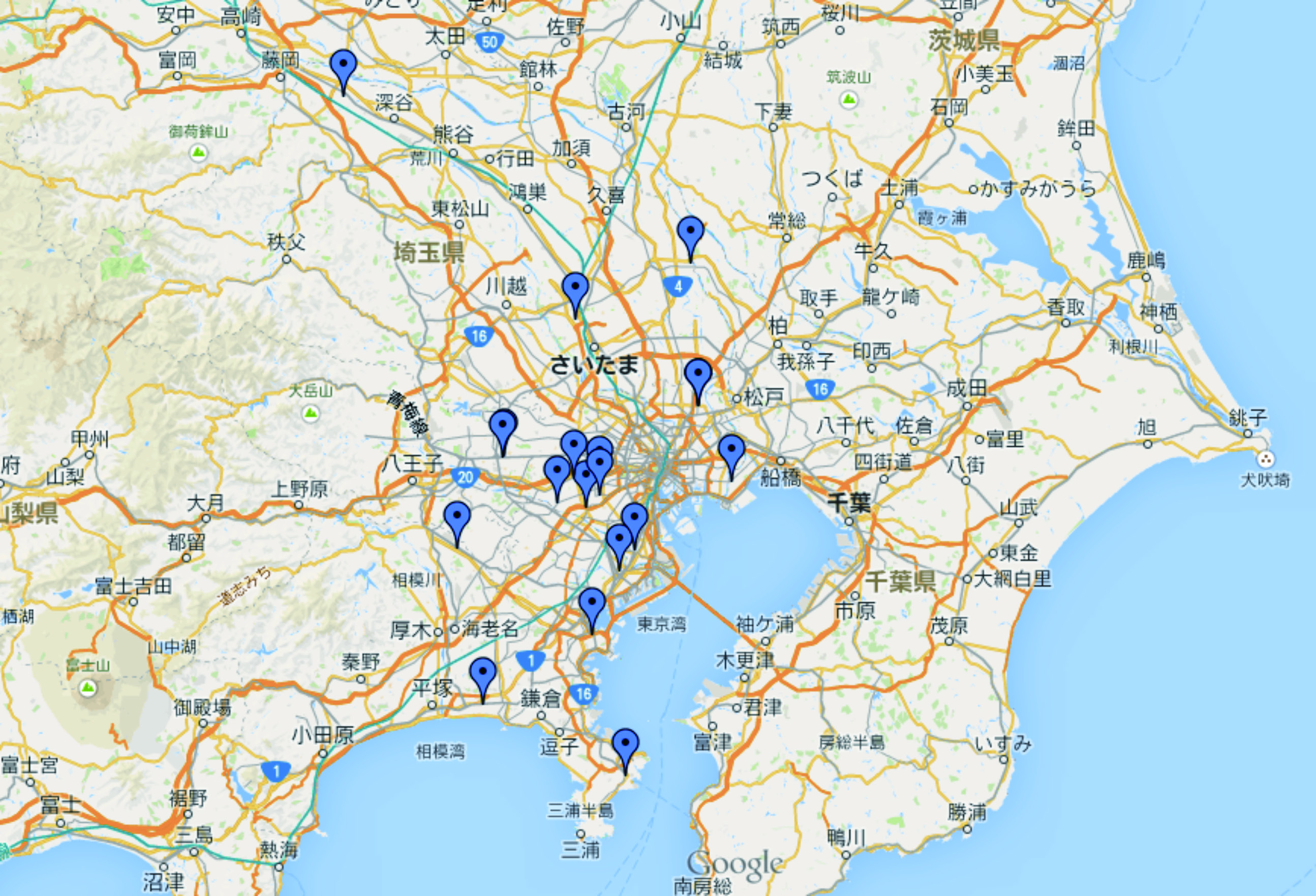

また、レシピの仕組みと並行して「パートナーズ」という地元密着型の不動産管理会社と提携するためのプログラムを運営しています[fig.14]。管理戸数5,000戸以内くらいの地元の不動産管理会社は、地域のどこに空き家があり、その持ち主は誰で、どういう性格をしているのかという地域の隠れた情報を持っています。モクチンレシピのメインのユーザーはこうした不動産会社の方たちです。僕らの戦略は彼らのデザイン・リテラシーを上げることで、ボトムアップ的に木賃アパートをよくしていくというものです。

-

- fig.14──地元密着型の不動産管理会社と提携するためのプログラム「パートナーズ」

図版提供=モクチン企画

ミレニアム以降の「ものづくり教育」と「設計製図教育」

藤村龍至──ここからのトークの司会を務めさせていただきます、藤村です。よろしくお願いします。 私は、403とモクチン企画の10歳ほど年上ですが、そういえば、今日の会場は学生が少ないように感じますね。

- 藤村龍至氏

ところで本の装丁についてですが、403の『建築で思考し、都市でつくる/Feedback』は、アトリエ・ワンの『図解アトリエ・ワン 1、2』(TOTO出版、2007、2014)を思い出しました。あの本では、ボスとスタッフのあいだのコミュニケーションが赤字によって表現されていますが、403の本では赤字が解説の意味で使われていて不思議な感じがします。次にモクチンの本はタイトルが黒字ですが、黒字にこだわっている連さんのビジネスモデルからでしょうか(笑)。このように赤字系アーキテクトか黒字系アーキテクトかというように表層的な差異はいろいろありますが(笑)、共通点も多いと思います。まず作品数について考えると、どちらもおよそ50件ずつと同程度です。この50という数は、作品を俯瞰的に比較するときに、ぎりぎり一般化したり、類型化したり、比較したりできる量です。

この10年間を振り返ってみると、2008年のリーマンショックに始まり、民主党政権が誕生し、東日本大震災が起こり、安倍晋三政権が誕生してアベノミクスが掲げられ、2020年の東京オリンピックが決定し、ザハ・ハディドの競技場が撤回され、豊洲問題が起こりました。そんななかで、いまの学生や若い人の気運としては、たしかな感触とともに建築をつくりたいという、ものづくり回帰みたいなところがあると思います。 また、収益を上げて自分の生活を支えるため、従来の設計モデルではないかたちのビジネスモデルで、設計料だけでなく事業料でも収益を上げる建築家たちの存在があります。

今回は、このような時代状況を考えながら、403やモクチン企画がなぜこのような活動をしているのかを整理したいと思います。 彼らより上の世代は素材の実験やデジタルにできないことをやるというようなポストインターネット的な試みが多くなされ、薄い鉄板や細い線材を用いて建築をつくることが盛んに行なわれたように思います。しかし、リーマンショックくらいから、そのような試みの批評性が徐々に失われていきました。そして、みなさんより下の世代は、震災が終わって、デジタル・ファブリケーションやコンピューテーショナル・デザインをやり始めています。その狭間の世代が、403やモクチン企画だと思います。

Y-GSAの建築家教育とSFCの起業家教育

藤村──まずみなさんの学びのバックグラウンドについてお聞きしたいと思います。403のみなさんは横浜国立大学およびY-GSAで建築家教育を受けたと言えますし、連さんはビジネスモデルを提示してアントレプレナーになるようなキャリア像を掲げるSFCで起業家教育を受けたと言えます。 そこで、みなさんは学生時代に具体的にどのような教育を受けてきて、それが現在どのように影響しているのかをお聞きしたいです。

橋本──僕は2000年代なかばから大学で建築を学び、2010年に修了しました。Y-GSAでは非常に個性的な4人の建築家のもとで学んだので、その構想の大きさみたいなものが、いまの自分をつくっているのは疑いようがありません。一方で、当時はスタジオで扱うスケールがどんどん大きくなっていき、やっていることへのリアリティがわからなくなってきたので、直接的に空間を構成する実践の場として男6人で403architectureをつくりました。初めて手がけたプロジェクトが、オンデザインの《ヨコハマアパートメント》のピロティで行なったインスタレーションで、建設に使った仮設足場を竣工後にがしがし組み替えるという、きわめて肉体的なプロジェクトでした。

- 辻琢磨氏

辻琢磨──Y-GSAが掲げるスタジオの課題は建築以上の都市的な課題でしたが、当時は藤本壮介さんやSANAAなどによる新しい図式がメディアを賑わしており、スケールの大きな課題に対して、設計の拠り所としても図式に頼らざるをえませんでした。建築が模型で立ち上がったかのように見えることに違和感があったのかもしれません。 スタジオ課題では、模型を1/20くらいの大きさでつくれとよく言われました。1/20くらいでつくれるような敷地を設定すること、つまり、木賃アパートくらいの空間スケールが住宅の規模で連続していくようなタイポロジーをつかまえることが、ひとつの方向性として示されていた気がします。いま思えば空間の解像度を上げる非常に有効な手法だと理解できますし、そのタイポロジーが持つ社会性も摑むことはできますが、当時は都市スケールの構想に実感を持てませんでした。

藤村──ほかの2人とは違い、筑波大学の貝島桃代研究室に進まれた彌田さんはどういう教育、影響を受けましたか。

- 彌田徹氏

彌田徹──ベースは横浜国立大学なのでY-GSA的な教育は僕にも根付いていると思いますが、大学院時代を過ごした貝島研と筑波という場所の影響はやはり大きいと思います。都市を考えるときに、大学時代は図式あるいは記号的に捉えていたと思いますが、筑波ではもっと体験として感じることができるようになりました。たとえば、朝はパン屋で買ったパンを公園で食べてから授業に出て、放課後は研究室の仲間と製図室でプロジェクトをやって、そのまま近くのバーに行って建築やプロジェクトの議論をするというようなことがルーティンになっていた時期がありました。これは、都市全体を使って住むというような経験で、横浜時代とは異なる生活でした。そういった都市の体験の仕方や都市の場所の発見の仕方を貝島研や筑波という街から学び、大都市ではなく地方であれば、建築や都市に対して大学時代に思っていたものとは違う接続の仕方ができるのではないかと考えるきっかけとなりました。

連──高校生の頃はジャーナリストになりたいと思っていたのですが、あるとき建築家である父が貸してくれたレム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』がとても面白く、しかも著者が元ジャーナリストだったことを知って、建築に興味を持ちました。建築家になればジャーナリズム的視点で世界を見ることができ、同時に提案もできるというところにロマンを感じました。

ところで、SFCで最初の設計スタジオで教わった建築家が坂茂さんだったのですが、僕は当時、坂さんが被災地支援の活動を建築家の職能問題と結びつけて語る言説に強烈な違和感を感じました。いま思えば、この違和感がモクチン企画をやっているひとつの原動力になっているような気もします。坂さんは阪神淡路大震災をきっかけに、世界中のどこかで災害が起きると現地に赴き紙管で仮設住居をつくるという活動をしています。そういう意味で建築家が社会に対してボランタリーな精神で自分たちの能力を還元していくというモデルを示した建築家のひとりだと思いますし、その点に関しては素直に尊敬します。しかし坂さんは自らの活動を「建築家はハイクラスな人たちに対してしか仕事ができていない、社会との関係が切れてしまっている、だから被災地支援の活動をして、建築家と社会の関係を修復しているのだ」と説明します。坂さんはいわゆるスターキテクトのポジションにいながら、そうした状況で仕事をしていることの、ある種の罪償いとしての「ボランティア」をしていると自らが語ってしまっている。そういう意味で、ボランティアをやることによって本当に建築家と社会の関係を修復したと言えるのだろうかといつも疑問に思っていました。建築家と社会の関係を修復するには、それを成立させてしまっている構造やシステムそのものを変える必要があるはずです。

さて、SFCはすこし変わった大学で、特にITベンチャーで独立する人や社会起業家が多い大学でもあります。私も建築系の授業のほかに、そうした関連の授業やゼミ(玉村雅敏研究会)を受けていました。クリストファー・アレグザンダーの「パタン・ランゲージ」に出会ったのもプログラミングの授業でのことです。このように、他の建築学科とは異なるアプローチから建築について学んできたというのはひとつの特徴かもしれません。

藤村──VAN(Voluntary Architects' Network)としてボランタリーな活動をしながら在来の建築家としての仕事をしている坂さんはアメリカ的な建築家だなと思います。次に、川瀬さんはどのような教育的なバックグラウンドをお持ちですか。

- 川瀬英嗣氏

川瀬英嗣──僕はみなさんとは少し違って、武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科の出身です。この学科では、住宅と店舗設計、ファッションとインテリアと舞台美術と照明などを一緒に学ぶのですが、僕は小泉誠先生の研究室に入りまして、住宅設計などの方向に進もうと思っていました。ちょうど大学3年の時に、連がいろいろな大学の学生を集めて木造住宅の再生ワークショップをやっていて、そこに参加したのがきっかけとなっていまに至るという感じですね。

- タグでプロジェクトを捉える/〈材料転用〉──材料の移動経路を設計する/〈慣習ずれ〉──慣習を新しい文脈に接続する/〈単位反復〉──繰り返すことで枠組を発見する

- 木賃アパートから都市を変える/ミレニアム以降の「ものづくり教育」と「設計製図教育」/Y-GSAの建築家教育とSFCの起業家教育/

- 1分の1の設計手法/建築における方法論とビジョン/質疑応答