プレゼンテーションの力学──「固有名を冠する建築」をめぐって

国内のコンペ史は、「祭り」から「日常」へとコンペが転換していくプロセスとして記述されている★1。提出図面枚数の縮減に代表される応募者の負担の軽減、書面と面接による二段階式審査の導入、記録集の刊行などによるプロセスの透明化など、枠組みレベルでの改善が進み、やがて公開性・参加性を重視した多数のコンペが開催される。これにともない応募作品は、他者(=提案を行なった設計者以外の人物)のまなざしに晒される度合いを増していく。

そのなかで、コンペの表現はどのように変化を遂げていったのか。本稿ではその素因を、制度や技術の変遷史から一義的に求めるのではなく、他者と表現の関係(他者による表現、他者への表現、他者たちとの表現、他者としての表現など)から問うていく。なお、「他者を介して表現の競争を行なう」という性質は、実施を前提とするコンペにも、自由な想像力を競うアイデアコンペにも通低する根本原理である。その原理が生み出しうる同時代的な想像力や問題意識をなるべく掬い上げるため、ここではコンペの種類での区別はせず、より広い枠組みでコンペの表現の変容の仕方を確かめる★2。

ただしこれまで行なわれてきたコンペの数は膨大であり、その方式も多岐にわたる。そこで本稿では、近過去に複数のタイプにわたって断続的に行なわれてきた「固有名(=特定の人物名)を冠する建築」のコンペを切り口として設定してみたい。そこにはどのような建築コンペの表現史の一断面が現われるだろうか。

1.他者(=審査員)による表現

- fig.1──『坂本龍馬記念館構想設計競技

公式記録』(日本建築学会編、龍馬生誕150年

記念事業実行委員会、1988)

しかしながら、これから見ていく「固有名を冠する建築」のコンペで提出された案は、そうした強い共同体や確とした根拠に基づいているとは言いがたい。応募案の数々をみれば、じつにばらばらな設計の根拠が展開されていることがわかる。さらにその根拠づけは、設計者に限られた特権でもない。まずはその構造について確かめていこう。

最初に紹介する事例は「坂本龍馬記念館構想設計競技」(1988)である。高知市の龍馬生誕150年記念事業実行委員会と日本建築学会が主催したこのコンペの新規性は、各種のメディアを用いてプロセスの透明化を図った点にある。公式記録集の刊行のほか[fig.1]、開幕シンポジウムや審査講評会の専門誌へのレポートの掲載、高知市内の百貨店(とでん西武)の屋上に設置した3台のモニターによる審査の公開中継などが実施された。そのような多数の他者のまなざしとともに、龍馬らしい建築についての議論が交わされていった。

475点以上の応募案のなかには、「船」や「竜」や「暗殺の構造」などの龍馬に因んだモチーフを意匠化する案や、龍馬の生涯を年表化して展示空間に落し込む案など、固有名にまつわる記述からさまざまな方法を通じて「龍馬らしい」建築をつくる提案が多く見られる。この結果自体が、固有名と建築とが厳密に一致する提案が存在しえないこと、つまり両者が本来的に切り離されたものであることを示している。そんななか意外なアプローチをみせたのが、星野拓郎による優秀案である。

「テーマは『坂本龍馬』でもなければ『高知』でもない」という宣言とともに提案されたのは、「シリウスから飛来してきた宇宙船」なるSF的設定で脚色された、銀色の大きな円環型の建築であった★3。それは建築に託すべき共通の主題が失われた、ポストモダン的状況を折り込み済みのものとしてとらえ、あえて虚構性の高い物語を無根拠に導入することで、建築の自律性を獲得しようとした作品といえる。

ところが、公開性の重視のもと、多数の他者のまなざしがふりそそぐこのコンペの枠組みは、そんな自己完結的なあり方を放ってはおかない。審査委員長の磯崎新は「ここにはSF的なロマンがあり、龍馬のロマンに通ずる」と評し、独自の解釈によって固有名と作品を結びつけている★4。その言表はコンペの記録をまとめた刊行物の出版等を通じて、提案作品の新たな「価値」として定着する。他の応募案にも同様の身ぶりによる意味づけが行なわれ、コンペ全体の傾向がまとめられていく。このことは、他者(=審査員)の身振りもまた作品への表現となりうることを意味している。

このようなコンペに関する「他者による表現」を作品に落とし込んだ事例も過去には存在する。同じく磯崎新が審査を務め、やはり固有名がテーマとなった1975年の「新建築住宅設計競技 わがスーパースターたちのいえ」★5のトム・ヘネガンによる1等案である。

応募者が任意に選択した「スーパースター」の住宅を設計せよという課題に対し、ヘネガンはハリウッド女優のラクエル・ウェルチの家を紹介する、雑誌掲載用の記事の編集現場を想定したプレゼンボードを制作した。女優の顔写真とともに、雑誌から切り抜かれた建物などの写真や、プレス用の原稿がデスクトップに散らばるなか、原稿の校正と掲載写真の選定作業を行なう広告代理業者の手が映し出されている。

ヘネガンの説明文によれば、スーパースターは「メディアの産物」であるがゆえ、その家もまた「ファン」の要求によって定められるものであるとされている★6。そこで提示されているメッセージは、メディアに掲載されるイメージとしての虚構の住宅を編集することこそが、スーパースターの住宅を設計することであるということである。その限りにおいて、スーパースターの住宅の素材となるものは、でき合いのイメージという「他者による表現」でかまわないというわけである。

アイロニカルな体裁をもつ同作は、このコンペの構造そのものを批評してもいる。というのも、そこに描かれている「図像の選定」や「原稿への書き足し」といったアクティビティが、コンペの審査の現場で一般的に行なわれている「当選案の選出」や「講評」などの行為とオーバーラップしてもいるからだ。この見方をすると、広告代理業者の「手」は審査員そのものを示すものとなり、このときプレゼンボードは「他者(=審査員)による表現」を映し出す鏡と化している。先述の「坂本龍馬」コンペでも見られたような「他者(=審査員)による表現」を、同作は先読みするかたちでプレゼンボードに取り込んで見せているのだといえるだろう。

2.他者(=審査員)への表現

そこまで先鋭的にとは言わないまでも、他者のまなざしを意識した表現は多かれ少なかれプレゼンボードに含まれがちである。たとえば空間パース上に描かれた添景の人物、解説文へのマーカーラインによる強調、図面に添えられた動線を示す矢印線などは、審査員が提案内容を咀嚼することを補助するための表現だといえる。建築の意匠的表現とは異なるこの種の「他者への表現」を、ここでは「プレゼン技法」と呼ぶことにしよう。この技法はプレゼンボードという媒体を、建築家の自律的な建築的思考が存分に投影された建築ドローイングと異なるものたらしめている要因のひとつだといえる。けれどもそれは、はたして建築の意匠的表現とは切り離されたグラフィック表現として単純に位置づけることができるのだろうか。このことについて、プレゼンボードの視認性の観点から考えてみよう。かつて丹下健三は「コンペの時は案の特徴を5つに集約している」と述べていたというが★7、このような提案の全体構成に関わる編集術は、ほかの応募案との差異を引き立たせる際に有効なプレゼン技法だといえる。また数百枚のプレゼンボードが短時間で通覧されていく二段階方式のコンペの一次審査では、伊東豊雄がコンペ必勝法として挙げている「ふたつの距離(5メートルと0.5メートル)からのメッセージをはっきり伝える」技法が効力を発揮する★8。オーソドックスな例として、プレゼンボードの面積の半分以上の面積を最も見せたい図面に割り当てるレイアウトが挙げられる。

そうした視覚的効果は、建築の意匠的表現を通じてもたらすことが可能だ。たとえばプレゼンボード上に大きな円形の平面図が描かれている場合を想像しよう。建築の記譜法で描かれている以上、それは建築の意匠的表現にほかならない。しかし一方で、その丸い形象はプレボ自体の四角い外形やグリッドによるレイアウトシステムとのコントラストを打ち出し、審査員の目を引きつける効果をもたらす。それゆえプレゼン技法としての性質も兼ね備えている。

この「丸い平面形」はこれまで数多くのコンペに姿を現わしてきた。たとえば1987年から1998年にかけて発行された国内のコンペ情報誌『コンペ&コンテスト』(ギャラリー間)で毎号紹介されるコンペ結果のページにもそれは散見される。山口市主催の「中原中也記念館公開設計競技」(1992)の宮崎浩による最優秀案もそのひとつであり、円筒型のヴォリュームが採用されている。

応募案のなかには、中原中也の「詩人」の側面に注目し、彼の豊穣な内面世界を建築で体現するため、建物を地下化したりヴォリュームを地表面から切り離そうとする提案もみられる。そんななか、宮崎案では中原中也の生地である敷地と建築を幾何学的に関連づけることが設計の根拠となっている。具体的には軸線を導入し、敷地手前にある既存の「中也生誕の碑」と、そこから約160メートルほど離れた公園にある「七卿の碑」を結んだ線上に円筒の中心を配置している。

ちなみに先述の「坂本龍馬」コンペの星野案では円環型の建築と空の向こうに光るシリウスとを結ぶ軸線が設定されているが、中原中也コンペの宮崎案の軸線にはそうした虚構性は見られず、あくまでも現実的な与条件から導かれている。「中原中也」コンペの記録集のなかで鈴木隆之は、宮崎案に見られる他律的な指向が、「坂本龍馬」コンペの高橋晶子による最優秀案に見られる自律的な性向との違いであると指摘しているが★9、その構図は両コンペの条件設定の差異にも該当する。太平洋に面した丘陵地を敷地とする「坂本龍馬」コンペとは異なり、「中原中也」コンペでは木造住宅が建ち並ぶ市街地の一角であった。また各応募案の予算設定に振れ幅が見られた「坂本龍馬」コンペに対し、「中原中也」コンペでは期日内に予算以内で竣工可能かどうかが評価のポイントにつながったという。これらの差異に、80年代後半と90年代前半のあいだに横たわる切断線を見てとることもできるだろう。

その他律性の現われとして、宮崎案の軸線には実空間上で知覚されることを想定したシンボリックな軸性が与えられていないことが挙げられる。それはプレゼンボードの平面図に添えられた補助線でのみ示される、環境に溶け込んだ弱い軸線であり、先の言葉を用いればプレゼン技法にかぎりなく近接した表現となっている。

さらにこの「丸い平面形」を成立させる根拠は、ときに不在化してしまうことさえある。「固有名を冠する建築」から逸れてしまうが、建築界でかつて交わされたある論争について触れておこう。「新潟市民文化会館プロポーザルデザインコンペティション」(1993)の最優秀案で採用された浮き島状の「卵型の平面形」が、レム・コールハースの《コングレクスポ》(1990-1994)に類似していると複数の建築メディアで指摘されたことがある★10。《コングレクスポ》の形態は、あくまでも敷地となる場所をとりまく現実の与条件から導かれたものである。それは具体的な与件をとりまとめ、空間的に組織化するプログラムに基づいて設計されている。「新潟市民文化会館」コンペの最優秀案に対する批判は、プログラム面での解法が不明瞭であることを問うものであり、提案のみならずコンペの制度自体の曖昧さを問題視するものだった。

興味深いのは、その批判が同案のアクリル模型の抽象性にも及んだことである。その曖昧な表現ゆえに、審査員たちはプログラム面での提案不足を自らの想像で補うことができ、結果的に評価につながったのだと指摘する者さえいた★11。このようなプログラム面からの問題提起は、多数化していく設計の根拠をメタレベルで取りまとめるための手法や機制の構築が模索されていた当時の状況を物語っている★12。

同じ頃、それに類する試みは、とある「固有名を冠する建築」のアイデアコンペにおいて、奇しくも透明な模型を通じて徹底的に取り組まれてもいた。ただしそれは、応募者各人の取り組みでありつつも、「他者たちとの表現」のなかで培われたものだともいえる。どういうことだろうか。

3.他者たち(=審査員+応募者)との表現

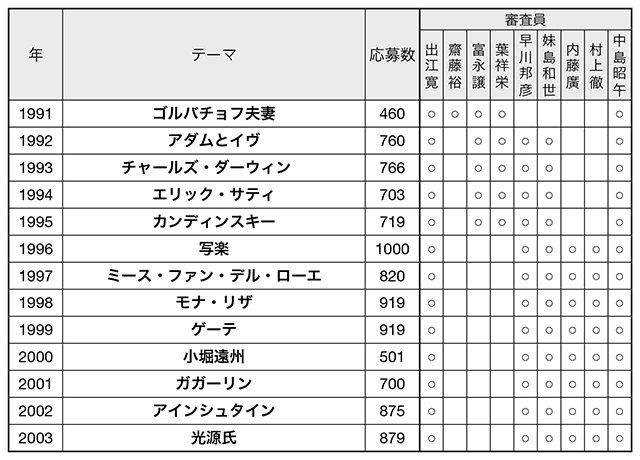

「エス・バイ・エル住宅設計競技」★13は1991年から2003年にかけて、合計13回にわたって開催された連続型アイデアコンペである。特定の人物のための住宅をつくることが共通ルールであり、毎回の人物のセレクションは主催側が設定する。第1回のゴルバチョフ夫妻をのぞき、歴史上の人物または物語の登場人物の住宅がテーマとなっている。また審査は主に複数の建築家によって行なわれ、そのメンバー構成は大きく変わらないことも特徴である[fig.2]。各回の応募作に共通する傾向として、住み手のキャラクターを素朴に意匠へと翻訳する作品のほか、より方法論的な提案も見られる。後者の端緒となった《アダムとイブの家》(塚本由晴+貝島桃代、1992)では、固有名にまつわる記述(=天地創造以降の世界の分節を最初に行なった人類)から、固有性のある設計方法(=チューブと直方体による空間の分節)が導かれた。部屋名で空間を決定する、通来の機能主義に従属する設計手法とは異なる点で、それは方法論的なアプローチといえる。同種のアプローチはほかの回の応募案にも見られ、なかにはインテリアをシャッフルすることでプランを構成した《カンディンスキーの家》(吉村靖孝、1995)のように、偶発性を取り入れた提案もある。

こうした方法論タイプの提案では、手続きのスマートさが提案の要諦をなすためか、単一の図面のみで操作が展開される場合が多く、審査結果の発表媒体であった『新建築』の誌面上で審査員がこのことに苦言を呈することもあった。たとえば内藤廣は「矩形のフラットルーフの下で自由に壁を配し、平面に現われる空間の関係性を際立たせる」案の増加に対して「スーパーフラット・タイプ」と類型化し、数度にわたってその流行に警鐘を鳴らした★14。結果、そのレビューを受け入れるかのように、後の回では三次元的な提案が増加した。

この顛末は、先に触れた「他者(=審査員)による表現」が、この連続型コンペならではのメディア環境を介して伝播することで、続く回の応募者たちに影響を及ぼした格好といえる。そんな審査員―応募者間の共同体的意識を育む独自のメディア環境がこのコンペの基底面で形成されていたことをふまえながら、作品間の連続性を確かめていこう。

《写楽の家》(田村圭介、1996)は模型全体が透明な素材でつくられた最初の入選案である。写楽と推定される4人の人物が暮らすという設定の共同住宅を、いくつかの手続きを踏みながら設計した作品となっている。まず、数層からなる建物の各階の平面をガラス壁で4分割し、4人それぞれのスペースをつくる。次にそのうちの1人分のスペースを、写楽が行方を眩ましたという言い伝えに因んでヴォイド化する。ただし本物の写楽を特定することはできないため、4人のそれぞれが本物であった場合のルートを想定し、最終的に4種類の住宅をつくりだした。また4つの試行結果がもたらす質感の差異を際立たせるため、同作では全体が透明な模型でつくられ、壁の透明度にも違いが設けられている。このような「マルチエンディング式設計プロセス」とでも呼ぶべき方法論は、サイコロの出目で平面図の形状を決定する《エリック・サティの家》(近藤漢也、1994)にその萌芽が認められる。ただし同作ではサティに因んだ「偶発性」が重視されているため一度の試行結果を提示するのみにとどまっている。一方で《写楽の家》では「並列化」にこそ写楽の特性が表われているというわけだ。興味深いのは、その方法論が、ほかの回の提案においても展開されたことである。

試行の並列化と透明度の設定は《モナ・リザの家》(石上純也、1998)にも見られる。約220通り(!)の小さな正方形の図面とガラスの透明度を示した図解のみでプレゼンボードの9割が構成されている点で、先述の「スーパーフラット・タイプ」を先鋭化した作品といえるだろう。審査員の妹島和世は同作に個人賞を与えつつも「リアリティがないダイアグラムで終わってしまっている」と指摘している★15。このコメントをフィードバックしたかのような作品が、同じ作者による《ゲーテの家》(石上純也、1999)である。透明な家型模型の表面全体に白インクで細かな縦縞をプリントし、内部にモアレの影を出現させることで無限のバリエーションの外皮を生み出す提案だ。それは実物に相当する建築を模すためにつくられたモデルというよりも、それ自体がアイデアの根幹を担っている自律的な建築作品といえよう。同様のことは《小堀遠州の家》(長谷川豪+藤村龍至+東伸明+内山森、2000)の模型にも当てはまる。「壁面の透明度」や「屋根の傾き」などの4つのルールの「併走」(小堀遠州がさまざまな顔をもつ人物だったことに因む)によって出力される「無秩序かつ多様」な住空間のあり様を、光模型の明滅の度合いによって可視化してみせた。

これらの透明な模型はいずれの場合も、それをまなざす者の想像を喚起するものとしてではなく、固有名から導かれた「設計ルール」の試行結果を表出するものとして存在している。異なる固有名を主題とする作品間にそのような特性が共通して見られるのは、連続型コンペのもとで形成された小規模な共同体での間接的な相互関係こそが、彼らの建築的思考を彫琢したからなのではないだろうか。

- fig.2──エス・バイ・エル住宅設計競技の主題リスト[作成=著者]

4.他者たち(=ユーザー)との表現

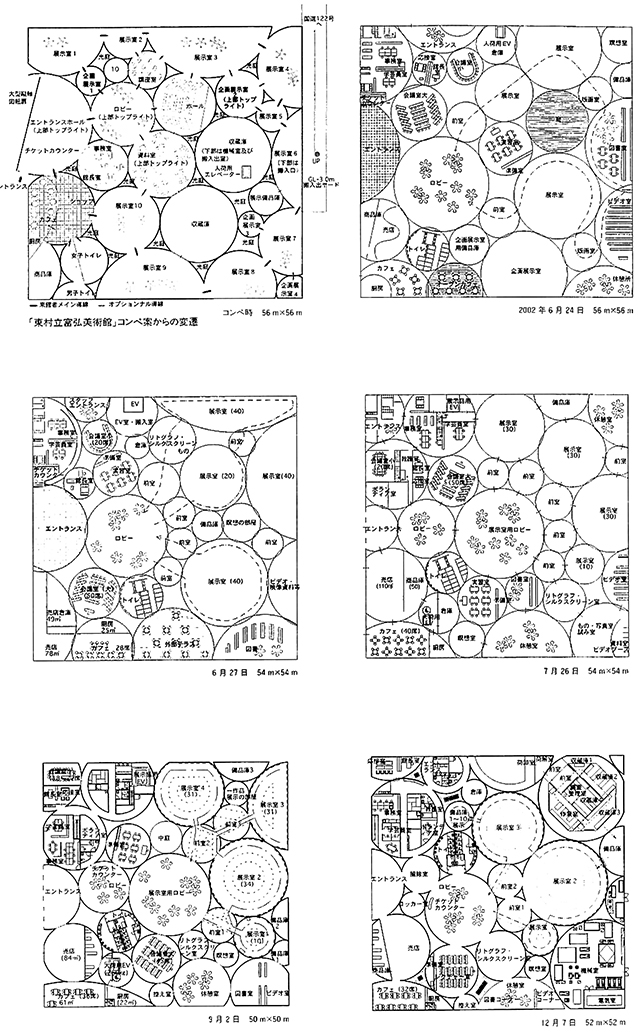

2000年代には行政による情報公開の意義が重視され、住民参加型のコンペが台頭する。審査の公開はもちろん、設計者選定後にも、施設利用者としての他者が積極的に関わる枠組みが導入されていく。そのなかで表現と他者との緊張関係を維持する戦略を、群馬県勢多郡東村(現・みどり市)主催の「東村立新富弘美術館建設国際設計競技」(2002)のケースに見てとることができる。応募案のなかには固有名(=詩人・画家の星野富弘)との関連を意識した提案も見られる。山の斜面に細長い展示室を配置した宮本佳明案は、配置図のそばに星野が描いた文字の図版が示され、建築形態と星野の書体との相関を示唆している。これに対して、ヨコミゾマコトによる最優秀案のコンセプトは、ここまで紹介してきた事例のなかでも固有名との関連がとりわけ薄いものとなっている。実際、ヨコミゾは「建築の与条件に対してややシニカルに応えようとし」たと述べているし★16、星野もコンペ後まもなくは当選案に「戸惑いを感じ」ていたという★17。

提案の肝である平面図は、50m角の正方形の平面内に敷き詰められた30個ほどの大小さまざまなサークルで構成されている。敷地近くを走る観光バスからでも視認できるアイストップとなることを企図して、その水玉模様のフォルムは屋根面にもそのまま表われている。ちなみにコンペではウェブ登録による応募システムの導入により、国内外から1,200案以上の応募案が集まった。その大量のプレゼンボードを一次審査する際にも、観光客のまなざしを意識して採用されたその形態は目を引いたことだろう。

その点では先述の「丸い平面形」と同様、同作の平面図はプレゼン技法としての側面をもつが、各々のサークルはただ無秩序に並べられているわけでもなければ、軸線に基づいて配置が決定されているわけでもない。そこには前節の連続型アイデアコンペで見られたものと同種類の、複数の試行結果を生み出すことのできる設計ルールが組み込まれている。そのルールとは、外殻となる正方形のサイズやサークルの個数は大きく変更しないことと、サークル同士は接し合うように配置することの2点である。これにより、ひとつのサークルの大きさを変更すると、ほかのサークルも連動して変形し、プラン全体が更新されていく。

前節での諸作品と異なるのは、ルールの設定とその試行がすべて作者の手の内側で繰り広げられるのではなく、コンペ後のワークショップを通じて他者たち(=ユーザー)とともに試行が重ねられていったことである[fig.3]。複数回にわたる平面図のバージョン更新を経て、最終的にここにしかない固有の平面図が完成するに至った。なお、このワークショップが成立した背景には、中川武と椎名映三らの主導のもと、住民の意向を汲んだコンペ要項の作成やコンペ後のプログラムづくりの検討を行なった美術館計画検討委員会等の活動が大きく関わっている。そうした枠組みレベルでの取り組みがあったからこそ、ここでの「他者たちとの表現」は奏功したのだといえるだろう。

- fig.3──ヨコミゾマコト《富弘美術館》におけるプランの変化。

[出典=『建築文化』2003年12月号(彰国社、p.71)]

5.他者(=固有名)としての表現

近年のプレゼンボードの傾向について、坂牛卓らは「強いシンボリックな『形』よりもロジカルに説明可能な、情報を集積したレイアウトになりつつある」と述べている★18。たしかにウェブ上で公開されている公募型プロポーザルの技術提案書を見ると、工程や環境性能などを含む、多数の情報が盛り込まれていることがわかる。それは今後のプレゼンボードが、より専門的な読み解きを求めるものへと変化していくであろうことを示唆している。また、これらの審査結果はインターネットを通じて公開されるが、その期間が限定されている場合が多い。他者からの予期せぬ批判を避ける必要から、これまで理想的なコンペの在り方としてあった公開性の増進に制限がかかっているのかもしれない。「情報集積型の提案の台頭」と「公開性の限定」は今後、どのような変化をコンペの表現にもたらすのだろうか。画一化か、複雑化か。それをいまここで判断することは難しいが、この問題に示唆を与える「固有名を冠する建築」の事例として、2000年代以降に開催された南方熊楠に関する2つのコンペについて最後に紹介したい。

和歌山県田辺市が主催した「南方熊楠研究所(仮称)設計提案競技」(2003)の最終審査では、機能に特化した提案とデザインを重視した提案の対立が明確に浮き上がった★19。資料の収蔵機能を重視した矢田康順と掘正人による提案が、審査員を務めた熊楠研究の専門家たちの評価を得て最優秀となった。一方、デザイン面で建築が専門の審査員側からの評価が高かったのは、比嘉武彦と川原田康子による2等案(優秀賞1席)であった。スリットをもつ木製パネルでつくられた3つの曲面によって収蔵庫をとり囲むという提案で、伸びやかに広がるその平面形は、熊楠が「森羅万象の相関関係」を示すために描いたとされる「南方曼陀羅」を想起させる[fig.4]。そのような形のユニークさよりも、機能性のほうに軍配が上がったこのコンペの結果は、先述の「形から情報集積型へ」のシフトを物語っているといえるだろう。

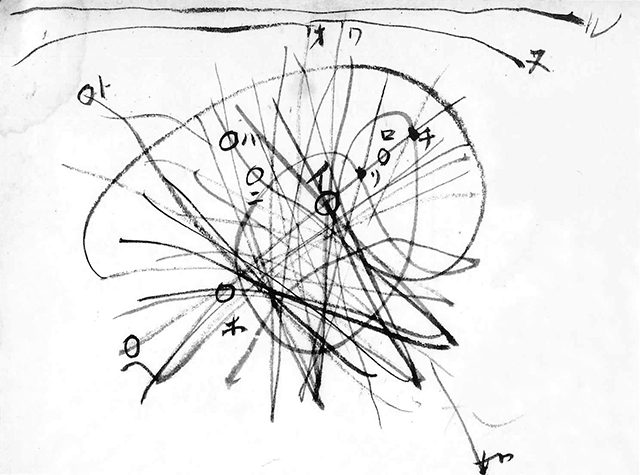

その9年後に開催された「南方熊楠記念館新館整備事業基本設計・実施設計業務プロポーザル」(2014)は、公益財団法人南方熊楠記念館が主催した公募型プロポーザルで、《南方熊楠記念館》(1965)を増改築することを目的に企画された。南方熊楠研究所のコンペとは主催も敷地も方式も異なるものの、共通性も見出せる。シーラカンスアンドアソシエイツによる最優秀案のコンセプトに、南方曼陀羅への参照が認められるのだ。とはいえ、こちらの提案では曼陀羅の形象が直接的に建築形態としては現われない。設計者らの説明によれば、南方曼陀羅における

ただし南方曼陀羅を円筒によってシンボライズしてみせた、という話ではない。「図は平面にしか画きえず。実は長(たけ)、幅の外に、厚さもある立体のものと見よ」★21と熊楠自身がかつてこの図に付した記述に従うように、むしろそれは異なる輪郭をともないながら、平面図とは異なる別の切断面上で現前する。

プロポーザルの結果が発表されてまもない頃、専門誌に掲載された同案の長手方向の断面図を見てみよう★22。それは一見、普通の断面図のようである。だが、そこに描かれた「線」の輪郭に目を向けると、それは少しだけ違った表情を見せはじめる。1階では2つの半アーチの柱の見えがかり線がひとつの歪んだアーチを形成し、また円筒型のヴォイド部分には通風・採光を表わす複数の矢印線が書き込まれている。それらの建物の見かけ上の輪郭線(=意匠的表現)と機能を示す矢印線(=プレゼン技法)が、一枚の断面図(=建築の記譜法)のうえで交わり、接し合い、いくつかの節点を生んでいる。かたちは異なるものの、多層的かつネットワーク的なその様態は南方曼陀羅のそれと変わらない。

この断面図は熊楠に因んだ固有の「意味」を内包している点で、「他者(=固有名)としての表現」といえるだろう。一般的なコンペの表現形式に基づいて書き重ねられた一枚の表現のなかに、機能性と、建築形態と、さらにそれらとは異なる固有の「意味」さえも内包しているということ。その多次元的な表現のうちに、今後のコンペにおける建築プレゼンテーションの新たな可能性があるのかもしれない。さしあたり本作においてそのイメージは、一方で競争のまなざしに応じるものでありながら、他方で固有名と建築の関係をひそかにつなぎとめている。

- fig.4──「南方曼陀羅」(1903)

[Image courtesy of Minakata Kumagusu Archives.]

註

★1──戦前から1980年代までの実施を前提としたコンペの歩みについては、近江榮『建築設計競技──コンペティションの系譜と展望』(鹿島出版会、1986)に詳しい。さらに戦後から2000年代までの主要なコンペの動向については大川三雄「戦後日本のデザインコンペ」(『JIA MAGAZINE』vol.274、2011年11月号、pp.2-9)にまとめられている。

★2──実施コンペとアイデアコンペの区分を解除する表現論的枠組みは、筆者もメンバーとして制作に携わった『ねもは02+ すばらしい建築プレゼンテーションの世界』(ねもは編集部、2011)の編集同人たちとのやりとりから着想された。ねもは同人に感謝の意を表したい。

★3──『坂本龍馬記念館構想設計競技公式記録』(日本建築学会編、龍馬生誕150年記念事業実行委員会、1988)p.25。

★4──磯崎新「夫々のゲニウス・ロキ<地の霊>との戦いぶり」(前掲『坂本龍馬記念館構想設計競技公式記録』)p.6。

★5──1975年に『新建築』誌上で開催されたアイデアコンペ。応募総数348点のうち104点が海外からの応募案であり、入選案のほとんども海外勢が占めている。

★6──トム・ヘネガン「ラクエル・ウェルチの家」(『新建築』1975年12月号、新建築社)p.146。

★7──中川武、西沢大良「コンペの可能性:現代の建築のために」(『新建築』2007年4月号、pp.61-67)における西沢の発言(p.67)より。

★8──伊東豊雄「TOYO ITO流コンペ必勝法」(『コンペに勝つ!』新建築社、2006)p.123。

★9──鈴木隆之「建築空間の近傍 固有のテクストの可能性」(『詩人のための建築展──中原中也記念館建築設計コンペティションから』山口県立美術館編、1993、pp.10-13)。

★10──『日経アーキテクチュア』誌(日経BP)では三度にわたってこの問題を取り上げている(1993年4月26日号、1993年6月7日号、1993年6月21日号)。なお同誌の取材に対して、最優秀案の作者である長谷川逸子は、都市環境や社会性をテーマとする「ランドスケープアーキテクチュア」が提案の最大のポイントであると述べ、建築単体のフォルムやスタイルを優先してとらえる批判者の態度に疑問を投げかけている(『日経アーキテクチュア』1993年6月7日号、p.106)。

★11──藤原惠洋「パフォーマンスする公共建築──無邪気なアクリル模型の落とし穴」(『建築ジャーナル』1993年7月号、建築ジャーナル)p.17。

★12──難波和彦は建築家がプログラム概念に注目するようになった社会的背景として、90年代初頭に景気回復を見込んで実施された公共投資の拡大による公共建築プロジェクトの増加を指摘している。(難波和彦「プログラムと機能」『新建築』1995年1月号、pp.93-96)。

★13──主催はエス・バイ・エル株式会社、後援は株式会社新建築社のアイデアコンペ。コンペコーディネーターとして馬場璋造が参加している。入選者の多くは20代の建築学生で、現在は建築家として活躍している者も多い。

★14──内藤廣「審査講評」(『新建築』2000年7月号、p.237)。同氏は2001年と2002年の審査講評でもこの傾向について言及している。

★15──妹島和世「審査講評」(『新建築』1998年7月号)p.251。

★16──ヨコミゾマコト「モデル」(『MODELS──建築模型の博物都市』松本文夫編、東京大学出版会、2010)p.120。

★17──星野富弘「新富弘美術館へのメッセージ」(『東村立新富弘美術館建設国際設計競技』東村立富弘美術館、2003)p.7。

★18──「イントロダクション」(坂牛卓、平瀬有人、中野豪雄『図解 建築プレゼンのグラフィックデザイン』鹿島出版会、2015)p.6。

★19──松居竜五「『インパクトか』『機能性か』激論した審査」(『建築ジャーナル』2006年6月、pp.40-43)。

★20──『新建築』(2017年6月号)p.78。

★21──『南方熊楠・土宜法竜往復書簡』(飯倉照平+長谷川興蔵編、八坂書房、1990)p.308。

★22──小嶋一浩+赤松佳珠子「『半アーチ+ピン柱』のピロティと『萃点』のヴォイド」(『GA JAPAN』131、エーディー・エー・エディタ・トーキョー、2014)p.179。

菊地尊也(きくち・たつや)

1986年生まれ。東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻博士後期課程。建築表現論、展示研究。共著=『図面でひもとく名建築』(丸善出版、2016)。