八戸市新美術館のプロポーザル──相互に学び合う「ラーニング」構想

提案書のプレゼン技法

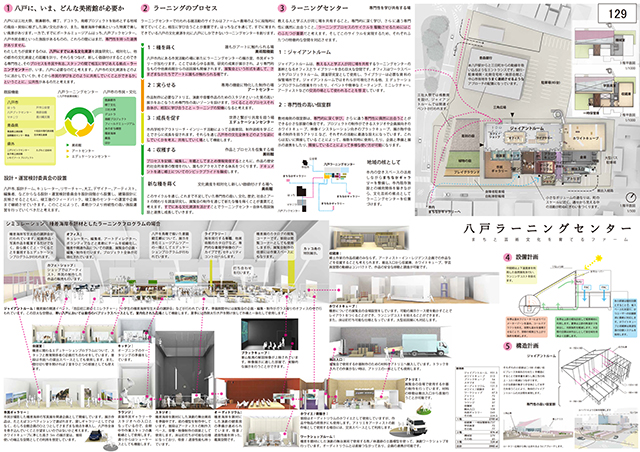

──最終的な技術提案書では、形態を示す空間パースの枚数などが最小限に抑えられ、いまお話しいただいたような美術館のプログラムや八戸市における役割が大きくレイアウトされているように見受けられます[fig.3]。これには、どのような意図があるのでしょうか。

浅子──ここまで形態以外の説明が続きましたが、形をつくることを否定しているわけではありません。むしろしっかりとした形をつくるためにこそ、機能の側面を同時進行で考えています。提出した提案書には、ほとんど形が出てきていませんが、あえてフォトジェニックなパースをつくらないでおいたのです。

西澤──もしフォトジェニックなものをつくってしまうと、「みなさんの街にこんな建物ができます」「これまでの街になかった新奇なものが降り立ちます」という印象を与え、さまざまな人を巻き込みながらつくっていく感覚が失われてしまうのではないかと危惧しました。そのため、そういう印象を与える要素はなるべく省くようにしています。唯一大きく掲載したパースは展覧会準備の様子を表現したもので、あまり提案書には載せることのない収蔵庫や搬出入庫口までも等価に見せ、すべての場所を使いきっていこう、逆に言うとラーニング・プログラムは展示室のなかだけで完結するものではないのだと示そうと思いました。

浅子──どのような情報を載せてどれを大きくレイアウトするかということ自体がメッセージになるので、提案書の体裁についてはずいぶんと議論しましたね。

西澤──ええ、レイアウトについては何度も議論しながら提出間際まで調整し続けていました。過去のプロポーザル案からは、A1用紙1枚のなかにたくさんの情報を詰め込まないといけないので、とにかく書き込むという傾向が見出せます。先ほど言ったようにプロポーザルの多くは減点方式ですから、さまざまなレベルで求められたものに漏らさず答えていることを過剰なまでにアピールしてしまうのです。しかしそうすると、自分たちが一番やりたいことが何なのかはっきりしなくなってしまいます。そこで私たちは自明であるものはあえて書かず、何を書かなかったかが明確にわかるものを目指しました。もちろん、書かなくても審査員の方たちが受け止めてくれるはずだという信頼があったからこそできたことですが。

最終的に提出した資料は、八戸にどんな美術館が必要とされているかという問いに対する提案をきちんとまずテキストで示し、そこから導き出された形をパースで示すという流れを1枚の紙のなかにつくっています。

浅子──答えが先にあって問いを後づけするのではなく、問いがあって答えを見せるという順番は、つねに意識し続けていました。最初に目に入るレイアウトの左上には、たいていキー・ビジュアルが示されますが、そこにあえてテキストを持ってきています。パースなどビジュアル的な要素は、わざわざ一番目に留まる位置に持ってこなくても見られますからね。そしてパースも形態を示すだけでなく、市民が美術館にどう関わることができるかを伝えるためのビジュアルとして提示しています。

西澤──形を強く押し出すレイアウトにはしたくないけれど、文字情報と図面だけではあまりに寂しいのでどうしようかと悩んでいた時、森さんから展覧会準備をパースにしてはどうかというアイデアが出て、その後の流れがとてもスムースに決まりましたね。パースで示したのは、八戸市内の種差海岸[figs.4,5]を題材としたラーニング・プログラムのシミュレーションです。大正から昭和にかけて活躍した絵師で種差海岸の鳥瞰図を描いた吉田初三郎や東北地方で古くから漁に使われてきたカッコ舟など、展示物も構想しながら使い方を提案しています。こうした展覧会準備の姿を見せることで、すでに八戸が持っている文化的資産をこれまでと違った方法で調査し、研究し、展示できる場所であることを示しています。

- figs.4,5──種差海岸[撮影=西澤徹夫]

プログラムも提案できるコンペの仕組み

──「八戸市新美術館」プロポーザルと比較して、そのほかのコンペ・プロポーザルの仕組みはどのように感じられているでしょうか。

- 浅子佳英氏

その仕組みを変えなければ、建築設計者の仕事も変わっていかないでしょう。こうした状況を招いた一因には、建築家がプログラムを考えることから遠ざかってしまっていたことがあるかと思います。 最近はどのような機能の施設であってもみんなが集まることができる場所をつくることが求められていますが、これを鵜呑みにしてしまうのではなく、まず真摯に建物のプログラムと向き合う必要があるんじゃないか。そうすればおのずとそこでしかありえない建築のつくり方を考えることができる。些細なことですが、最近の建築家が描くパースにはたいてい人がたくさん書き込まれていますよね。ただ、実際にそのにぎわいを生み出せるかどうかは、設計した空間やプランに関わっているはずです。ですから、パースの時点から人を大量に書き込むのは、結果の出ていない建築に対して自分たちで正解の印をつけているような状態だともいえる。 自分たちもついやりそうになってしまうのですが(笑)。

関連する話として、最近の建物はどれも空間のつくり方が似てきていますよね。図書館や美術館といった公共の文化施設でも、ショッピングモールやフードコートのような商業施設でも、あるいはシェアオフィスのようなオフィスビルでも、プログラムとは無関係にともかく人が集まる空間をつくることが目的になってきているので、結果的にどの建物も似たようなつくりになっています。 人口減少時代を迎えた日本において、それぞれの施設にとって集客率を上げることが切実な問題であるのは明らかです。とはいえ、文化施設にしろ商業施設にしろ人を集めることだけを目標にしてしまえば、両者の差別化がうまくいかずに共倒れになってしまう。これまで私たちが話してきたことと同じで、単ににぎわいを生むことだけを目標としてなぜそれぞれの施設をつくる必要があるのかについてじっくりと向き合わなければ、機能に応じた空間の多様性をつくれなくなってしまうでしょう。

私たちが取り組んでいる美術館というプログラムは、大きな転換期を迎えています。それはどのような変化であるべきなのかということを、きちんと考える必要があると思っています。

西澤──地域活性化やにぎわい創出といった言葉は非常に耳障りがよく、公共施設の再整備をする際には市民としても受け入れやすいでしょう。そのこと自体を否定はしませんが、ただし、活性化やにぎわいは目的ではなく結果であるべきですよね。それに、人を集めるだけなら、建物ではなく毎日違うイベントを催し続けたほうがいいかもしれません。もっと言えば、そもそも「にぎわい」とは何かということももっと考えるべきでしょうね。お祭りなどイベントで人が溢れているような類のにぎわいだけでなく、いつも誰かが読書をしているような静かな状態もある種のにぎわいといえるのではないでしょうか。

- 森純平氏

今回の私たちの提案は、意図的に発注者側が完成後の建物をどのように使っていくべきかを考えるうえでのアイデアソースになるものを入れています。ふだん私は運営する側ですので、実際には非現実的な部分があるのもわかっていますが、それでもそこで生まれる議論を通じてソフトを計画する際の手助けになるのではないかと思って、少し強気にプログラムの提案を入れることにしました。

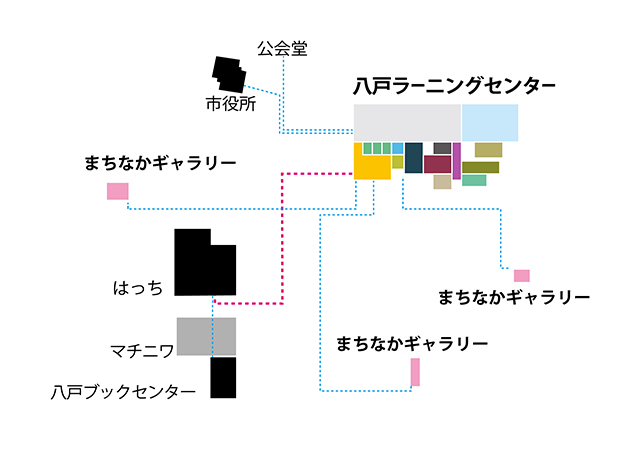

浅子──そのプログラムを少し紹介すると、例えば「まちなかギャラリー」というものを提案しています[fig.6]。これは《八戸ポータルミュージアム はっち》(2011)や《八戸ブックセンター》(2016)、「三日町にぎわい拠点『マチニワ』」(2018年完成予定)など、八戸にある文化施設と美術館を連動させる提案です。同じ機能を街に何個もつくってしまうことを避けながらすでにある文化的資源の活用方法を考え、研究していく頭脳として「八戸市新美術館」が機能するという構想です。

先日大西麻貴さんから、設計段階に建物の活用方法を考えるための興味深い取り組みを聞きました。彼女たちはプロポーザルに応募する段階から、グラフィックデザイナーの原田祐馬さんに加わってもらうことが多い。彼の肩書きはデザイナーですが、まちづくりやワークショップにも造詣が深いので、デザイン面の打ち合わせだけでなくすべての打ち合わせに出てもらっているそうです。原田さんにその後の冊子の発行などにも一貫して関わってもらうことで、プロジェクトとアウトプットを明確に分けない体制をつくっているとのことでした。自分たちが実際にプロジェクトを進めるなかで感じることですが、地方ではどこも人手不足に悩まされているため新しいイベントを提案しても実行しづらい状況があります。しかし、原田さんのような異業種の人を設計にうまく巻き込むことができれば、その後のほかの仕事にも関わることができるでしょう。

近年は、建築家が外側のデザインだけでなく、コンテンツづくりや運営にも関わることが増えてきました。そうした傾向を踏まえ、プロポーザルやコンペの方式もこれから変わっていくのではないでしょうか。「八戸市新美術館」のプロポーザルはその布石になるのではないかと考えています。

- fig.6──まちなかギャラリーの提案(提出資料より)。[提供=西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計共同体]

西澤──「八戸市新美術館」では、浅子さん、森さんと組んだり、「京都市美術館改修事業」では青木さんと組んだりと、プロジェクトによって組む相手を変えていくことも可能性がありそうです。そうすることで個人の経験値が高まり、プロジェクトによって個人の組み合わせを変えることで、それぞれの強みをより活かせるかもしれません。

一方で、近年の設計競技では、デザインビルド方式が採用されるようになってきました。デザインビルド方式とは、設計・施工を一括で建設共同企業体(JV)が請け負うという方式です。 この方法には賛否がありますが、施工者にも公共建築の設計実績が蓄積されていくとすると、ますます建築家の出番が少なくなっていくかもしれません。この方法をうまく使いこなし適応していくことも重要ですが、私たちのような建築家にしかできないことを戦略的に考えていくことも必要になってくるのだろうと思います。

浅子──そう、一様にデザインビルド方式を批判することはできないですよね。 これまでは建築家が施工者にリスクを押し付けてきた面が少なからずあり、その反動だと捉えることもできるからです。とはいえ制度で縛らなくても建築家側にもその反省があるからこそ、形態的な美しさ一辺倒の設計をする建築家が減ってきているのだと思います。

ただ、形態的な美学、要は形を一概に否定しているわけではありません。正確には「竣工直後の形態」を最優先すべきではないと言うべきでしょうね。竣工直後の形態を実現しようとするがあまり、施工の検討が不十分だったり、使い勝手の無理を強いると、結露や雨漏りなどさまざまな問題が発生し、さらに使用者に注意をうながす貼り紙がベタベタと貼られてしまう。そして使い勝手が悪ければ、貼り紙だらけなのに人は集まらず閑散とした状態になる。これは貼り紙や人までも形としてとらえれば、とても格好悪い形ですよね。プログラムや人の集まり方といったことを説明すると、まるで形態の美しさを考えていないかのように聞こえてしまいますが、人も含めた、使われた状態の美しさはやはり考えるべきでしょう。そこは履き違えないでおいてほしいですね。

- チーム体制での参加/要項から導き出される提案

- 提案書のプレゼン技法/プログラムも提案できるコンペの仕組み

- ホワイトキューブ型美術館の限界/ラーニングセンターの構想