点・線・高次の構造、それでも実在としての歴史

内部から見る視点

今回はあえて、デザイナーという視点から歴史について考えてみようと思う。大学の授業で学ぶ建築史は、どうしてもタイポロジー中心になりがちだ。四天王寺型と法隆寺型、切妻に寄棟に入母屋、ロマネスクの水平構成からゴシックの垂直構成云々、ある程度タイポロジーで大きな原則を理解することが入口になる傾向は、どうしてもある。基本となるボキャブラリーを吸収し、体系をおぼろげながらでもつくることからしか、新しく理解しようとする分野の相対化や文脈の構造化など不可能なのだから、特に基礎形成のプロセスとしては当然ではある。しかし同時に、歴史の理解がそこで止まってしまう傾向、もしくは実際に歴史の議論をそうした「外部からの」固定的視点から展開してしまいがちな状況は、特に建築史を専門としない建築実務者には少なからずある。

「外部からの」とどこか否定的なニュアンスで表現したが、タイポロジーでまとめるにしても、ある傾向や動きを分析するにしても、あくまで何らかの客観的な傾向を抽出して比較、解析するには、一定の時空間領域を客観化し、俯瞰的視点で取り扱うことは必須であり、そうした構造化のプロセスがまさに歴史の価値でもある。一般に、自分の今住んでいる時代の歴史的立ち位置の俯瞰的理解が難しいのは、同時代という時空間内の二次元断面内の住人であるわれわれにとって、その面から未来へと続く、より高次な空間ベクトルの総体として外部から構造を眺めることが不可能だからだ。だからこそ、できるだけ現代に近い時代までを体系的に振り返り、過去からの軌跡をその慣性やスピード、運動エネルギーまでを含めて解像度高く分析、記述し、場合によってはその運動の記述が未来までも投影してくれる歴史家は、実際的な価値を持つことになる。歴史とは、ただ過去を体系化してクッキーに焼いて引き出しにしまう学問ではなくて、動的で複雑に絡み合う過去の事象を、反復、延長、論理展開、その他さまざまな手法を駆使して、現代とその未来の記述、分析、予測に使う実学だ。

そんな大層なビジョンを持たなくても、確かに個別の歴史的事実をたくさん知ることはそれだけでも楽しい。《室生寺》は誰が何年にどういうかたちで創建し、《サンタ・マリア・イン・コスメディン教会》はどういう経緯と順序で建設され、どこから材料が調達され、どんな権力が関わり、その様式は、構造は、修理の歴史は云々、いろいろと知識をつなげてひも解けることはパズルのようだし、そうした土壌における歴史学者による解釈の違いなどをすらすらと論じられるなどというのも、とても気持ちのいい行為だろう。ただ、ぼくにとっての歴史とは、そうした歴史自身が目的化したようなものではなく、いかに自分の視点を、その時代のなかにいる「デザイナー(もしくは当時それに近い役割を担い、その葛藤と決断を行なった人たち)」がどんな社会的リアリティ、技術的環境、流通や職能のしがらみ、経済状況、さらには偶然も含めた個人の状況などのなかで、ミクロ、マクロに状況を認識し、判断し、一定の結果に至ったのかを内側から見る視座へと落とし込み、さらに言えば、そのなかにどれほど今のわれわれの「外からの」評価につながる意識的な理解や判断があり、何が本人の意識や意図とは異なる評価につながっているのか、そうしたビビッドな内部からの葛藤の追体験が可能な「フィールド」であり「道具」、という感覚に近い。さまざまな歴史的事象や知識を得る場であると同時に、その他ありとあらゆる当時のその場所、その社会的立場ならではの視野と視点と価値観に自分を沈溺させ、客観性を保ちながらも、ある意味当時のデザイナーに憑依したかのようにその状況を疑似体験し、自分という人格であればどういう判断を下したのか、そうしたシミュレーションをより解像度高く行なうための疑似実験室だ。ただし、没入型疑似実験を行なうにあたって、素材は多ければ多いほどいいという単純なものでもなく、適切な切り口と適切な編集との組み合わせを心がけないと、得てして雑音に紛らわされて本質を見失う。探索空間を欲張りすぎると、結局は素材を編集した現代人の嗜好に踊らされるだけということになりかねない。任意の時代で質のいいトリップ体験をするには、知識だけでなく技術も勘も要る。

歴史という時空間

じつはぼくは、大学の卒業論文を日本建築史研究室(藤井恵介先生)で書いた。卒業論文当時、大学の資料室でひたすら解体修理工事報告書を読み漁り、できるかぎりの一次資料、もしくはそれに近い材料に当たって断片的な寸法や記録をこねくり回し、時系列的な因果関係を頭のなかに構築し、建設当時の状況に自分を浸す時間というのは、これまででも最高の贅沢のひとつだったことは間違いない(もうひとつの贅沢な経験は、コロンビア大学留学時代、空き時間にひたすらAvery Libraryの資料を漁って読んでいた時期だ。じつはコロンビア大学は、W・グロピウスがハーバード大建築学部学部長に赴任した折、過去との決別として処分した膨大な建築史関連の資料コレクションをまるまる引き取ったという、世界屈指の質と量を誇る圧倒的な建築資料コレクションを持つ)。解体修理工事報告書とて、当然解体資料を観察し、計測し、記述し判断する人の主観がそこここに織り込まれているから、本当に必要な客観資料を求めれば最後は実測などをするしかないこともある。そんな時、京都や滋賀へ行き、特別な許可をもらってひたすら古建築を実測し、その施工誤差や修理時の補修履歴、経年変化の影響を斟酌しながら一次資料に隠された事実を追うのはとにかく楽しい。現代を離れ、少しずつその時代、その環境のなかに自分を転送していく感覚だ。ぼくがコロンビア大学留学中に楽しかった授業のひとつに、ケネス・フランプトンのテクトニクスで紡ぐ建築史の講義がある(毎週この授業だけ朝早くて閉口したが)。フランプトンのテクトニクスで歴史をひも解く姿勢、グローバル/ローカルという視点から世界史を考えるスタンスの核には、共通した相対的現場主義がある。フランプトンは、言うまでもなく時間軸を扱う歴史学者である。ただし、彼はもうひとつの切り口、つまり「時間的現場観」という縦軸的手法に対し、同じ手法を同時代の地理空間へと横展開する「地理的現場観」という手法を開発し、歴史解析で内側に入っていく手法を同時代の社会性や地域性にもとづく生産システムの違いや、そうした環境がもたらすデザインアプローチの差異や価値評価の分析にも応用する。実際フランプトンと話をしていると、歴史家というよりも設計者の視点をかなり強く感じる。彼を歴史家として稀有な存在たらしめているのは、この「時空間」を縦横に統合し、そのなかで自由にスケールを行き来する視点と手法だろう。フランプトンが、あえて終身教授のポストを充実した歴史資料に、圧倒的な現代性を併せ持つコロンビア大に選んだのは、戦略的な必然だったに違いない。

解像度を上げるために実践する

ちなみに(フランプトンの直後に持ち出すのもおこがましいのだけれど)、ぼくの卒業論文のテーマは、「真々制から畳割制へ 1600年代を中心とした住宅建築の変革」というものだ。京滋地区を中心とした1600年前後の建築、その中でも特に禅宗の住居系建築である方丈建築とその類似例に対象を限定することで、かつその平面的な寸法体系に分析範囲を限定することで、より具体的には柱割と畳割の寸法体系の複合化の過程で不可避的に生じる寸法「誤差」の処理手法から、1700年前後以降のいわゆる数寄屋へと展開する過程における「設計者の意図と葛藤、その洗練への模索の過程」を、数値を通して客観的に解析するという試みで、より客観的に当時の社会状況の変化とそこへの対応、判断の経緯が抽出できる体系を設定した。せっかくひとつの具体的な例があるので、ここにそのダイブの記録を示してみる(概要にしてしまうとなかなか伝わらないが)。建物に畳を敷く場合、平面寸法は縦横いずれの方向にも、原則として(柱が単純な方形である限り)柱幅と柱間との合計で決まっていくことになる。例えば柱幅寸法をx、柱間寸法をy(絶対値ではない)とすると、建物の幅(もしくは奥行)wは、三間四方の平面ならw=4x+3yで与えられる。これが田の字プランのような単純な平面であるうちはいいが、建物南通りは桁行方向に3室、北通りは同4室などという非対称配分が起こりはじめると、柱幅xと建物幅wが固定だとすれば、北通りと南通りで柱間を共通の単位寸法(例えば畳幅)の整数倍で処理することは(yを定数として扱うことは)原則として不可能になる。

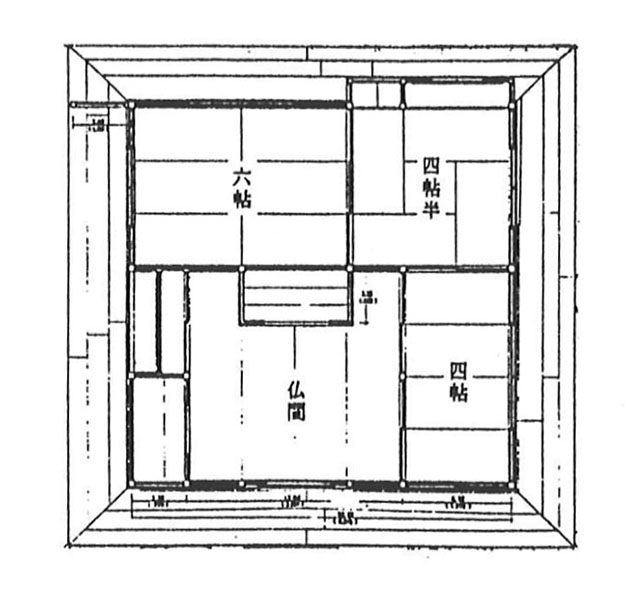

例えば1500年以前、《慈照寺東求堂》(1485)[fig.1]のころには、畳はまだ板敷床の一部や特別の部屋のみに敷かれるラグや座布団のようなもので、床全面に敷き詰めるというような常識はまだ形成されていなかった。実際に《東求堂》は、概念としてのグリッドの交点に柱を立てるかたちで柱の真々寸法を基準に計画する、いわばとてもミース的な体系で建築されていて、柱の太さ(柱幅)という必然的に生じる誤差によるばらつきは、柱間の内法寸法の調整で(つまりyを変数とすることで)吸収する。結果、残余としての柱間(一間だったり一間半だったり二間だったり、原則として半間:畳の短辺zを単位とする整数倍の体系)を構成する単位寸法系は絶対的単位寸法を持ち得ず、敷き込まれる畳の縦横寸法zは部屋ごと、畳ごとに異なることになる(この場合、建物幅wは単純に柱間寸法のグリッド数の両側に半分の柱幅1/2xが付くかたちになるから、部屋数mに無関係に、w=x+nz[nは畳の数]で与えられ、かつzは値にばらつきを持つ)。柱配置の単純な原則に対する畳の従属性が高く、すべてのしわ寄せを畳寸法で調整するということに疑問がもたれていない時期である。

- fig.1──《慈照寺東求堂》平面図

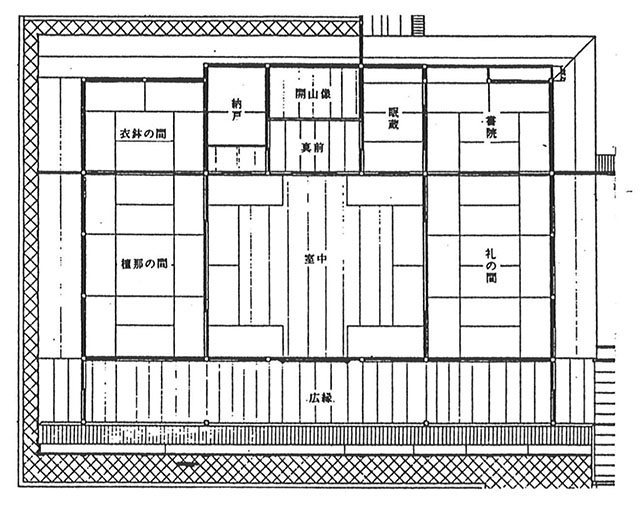

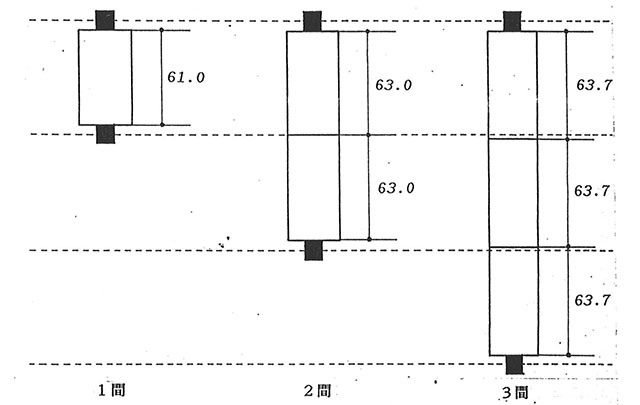

ところが1500年代に入り、九州でイグサの商業生産が活発になると、畳を常時敷きっぱなしにして、柱の内法にきれいに畳が並ぶように設計時から計画する例が増えてくる。ただし、まだ畳は構造に従属的で、柱配置は基本的に真々制のままだ(ざっくりと説明しておくと、真々体系というのは建築構造の単純さ優先で、内法体系というのは畳などの建具の収まり優先の考え方になる)。例えば《大仙院本堂》(1513)[fig.2]に見られるように、畳寸法(z)は端数としての柱寸法を吸収して部屋ごとに異なる寸法(z1、z2、z3...)になっているので、絶対的な単位系として畳が使われているとは言いがたい[fig.3](この場合部屋ごとに柱幅を挟んでいるので、建物全体の幅はw=(m+1)x+nzで与えられるが、この場合zはまだ一定のゆらぎ値を持つ)。

- fig.2──《大仙院本堂》平面図

- fig.3──真々制柱間寸法による畳寸法の違い

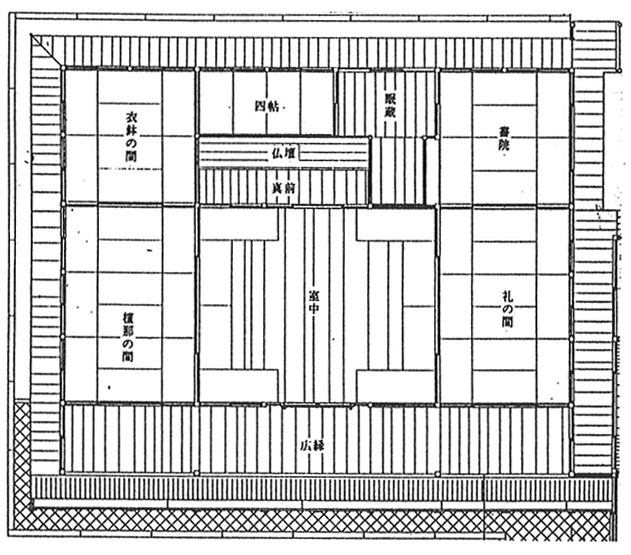

より畳の流通が広がり、畳(に由来する固定値、例えば六尺三寸)を単位寸法として敷き回しを可能にするような、より基準寸法が明確な内法寸法系(つまりより繊細で高度な寸法体系の調整を必要とする体系)を、構造配置にあらかじめ織り込むようになるのが《聚光院本堂》(1566)[fig.4]など1500年代半ばごろ以降の建築群で、この後柱間の内法を単位寸法系で処理する平面計画の手法が一般化していく。方丈建築の多くがそうであるように、これが2x3マトリックスのような柱通りの良い単純な平面であれば話は簡単なのだが、用途や平面が複雑になり部屋の大きさや構成の対称性が崩れはじめると、単位寸法としての畳を起点に平面計画をしているのに、同じ畳寸法ではすべての部屋を敷き込めないという自己矛盾が生じる。そして、より建物中心に近い側、より構造的に重要な部屋の単位体系の整合性を優先することで、より従属的に、しわ寄せを受け入れる部屋とのヒエラルキーを明確に設定して対応をするかたちへと移行していく(《黄梅院本堂》[1586]など)。グリッド系のすべての場所を均質に扱うという概念が、完成後の美的洗練を優先することで揺らぎはじめる瞬間だ。

おそらくは、数寄屋的な崩しの美学とは、そうした機能と構造とのズレをいかに合理的に吸収するかを葛藤する過程で、純粋にシステムを追及し解像度を上げていくなかで、整合性の先にある美学が徐々に「必然」というかたちで見えはじめてしまったことの蓄積であり、その表われなのだろう。

- fig.4──《聚光院本堂》平面図

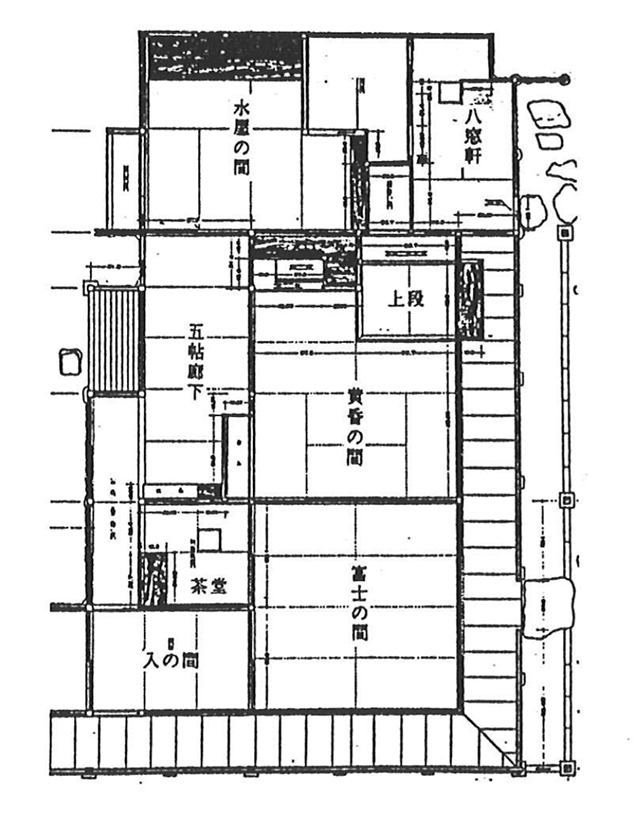

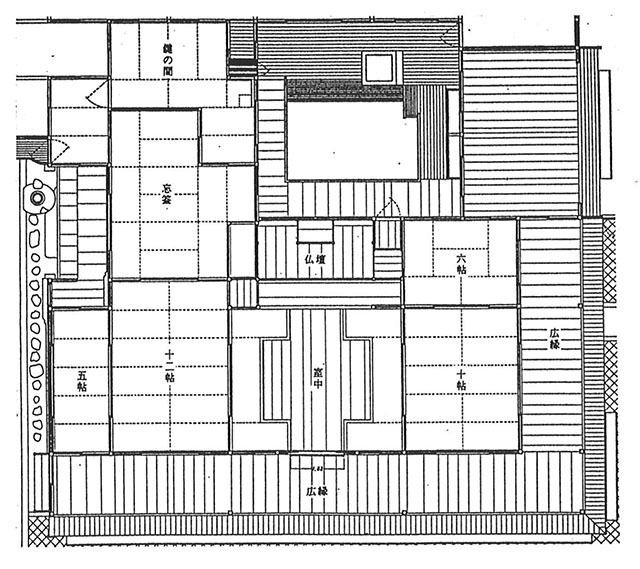

そうした意図的な崩しで寸法体系を機能的に処理する、最初期かつ最高に洗練された例が《曼殊院小書院》(1656)[fig.5]である。曼殊院の構成を、《大書院》などとの連続性と建設フェーズ、構造的一体性と表現の非連続などから総合的にひも解いていくと、計画のごく初期から洗練への体系的な深い理解と先見性にただただ驚愕することになる。《曼殊院小書院》は、計画の複合性とそのプロセスの洗練、完成後の美的完成度といった面で日本建築のひとつの極致ともいうべき存在で、ルネサンス期から初期バロック期のひとつの極である《サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂》(1646)ともさまざまな観点から比肩する。《曼殊院小書院》以後は、《孤篷庵》(1799)[fig.6]に代表されるようにわれわれが感覚的に理解する「数寄屋」の世界、あえて寸法的な整合性から逸脱することがひとつの表現であり意思表示であるような、メタな表現手段に移行していく。

- fig.5──《曼殊院小書院》平面図

- fig.6──《孤篷庵本堂・忘筌》平面図

[以上、図面出典=解体修理報告書]

1600年前後の日本建築の、大きな配置原則(グリッド)の整合性という概念的な美的感覚の確立にはじまり、その柱幅寸法の処理に伴う視覚表現上の処理の工夫、畳という本来従属的な建具を単位寸法に昇格させることで生じる根本的な寸法システムの転換と、その展開から表現の体系的な洗練へと主な観点が移行し、さらにそれが均質性から差異の演出へとマニエリスム的に展開していくという流れは、まさに西欧建築史のルネサンスからバロックへという流れや、それに伴う葛藤・工夫の歴史と驚くほどにパラレルだし、さらにはミースから安藤忠雄(コンパネやPコンという単位と壁厚との葛藤、ただしこの場合コンパネは壁厚を除いた内法にも外壁の外法にも用いられるので状況はもう少し複雑になる)、さらにはそうした目地合わせ至上主義からの意図的な逸脱としてのコールハースといったかたちで、時代と場所を越えて繰り返される発見、展開、洗練のサイクルでもある。さらに、そうしたサイクルを現在進行形のデジタルテクノロジー主導のデザイン体系に当てはめると、まだその基礎体系(《慈照寺東求堂》やブルネッレスキの《パッツィ家礼拝堂》、ミースのグリッドプランのような杓子定規な真々系グリッドプラン)すらも確立されていない状況とも読める。そのあたりはM. カルポが描出しようとしている、情報をベースにした解釈がひとつの糸口かもしれない。

歴史はVRである

ここまで、歴史とは、過去のある時点に自らの視点を置き、現在とは異なる環境での視力や判断力を養い、必要な周波数を拾うアンテナの感度を高めるためのトレーニングジムでありその没入環境である、ということを述べた。ここで自分をAIだと考えてみる。AIである自分にとって、歴史とはその強化学習を繰り返すための、異なるシチュエーションを無限に備えたリソースのアーカイブである。そうしたリソース群の価値は、次に来る世界への応用展開、まだ見ぬ世界でのより良いパフォーマンス構築にある。Alpha Goがイ・セドルを破って1年、さらに進化したAlpha Goはついに人類最強と言われる柯潔を三連敗に追い込んだ。その過程で開発者であるデニス・ハサビスがAlpha Goに読ませたという何十万通りの棋譜ひとつひとつが単純化された歴史の記述であり、それらが消化されてAlpha Go同士のより発展的な強化トレーニングの材料となり、結果、われわれにはまだ理解すらできない未来の棋風を生み出した。今、棋界が見ているのは人間が機械に負けたなどという小さな事象ではなく、AIがまったく新しい可能性世界を開いてくれているという圧倒的な未来への期待と興奮だ。歴史には大きく2通りのアプローチがある。すなわちAIたるわれわれが、漠然として認識できない「歴史」という現象をデータとして読み解けるように、餌として食べられるかたちに記号化・体系化をする歴史学という立場と(つまり飼料供給の立場)、それらをひたすら食べて消化吸収して自らの判断材料として、未来という戦線に切り込んでいく創造者としての立場と(つまり飼料の消費者であり、それにより労働し生産する社会的には生産者としての立場)である。

当然デザイナーは後者の立場で歴史に接する必要があるが、前者の態度を取りながらその焼き回しをするだけのほうが、短絡的な世間の評価を得られやすい、という傾向は大いにある。神の視点も大局の整理に役立つのは間違いないが、それは文法で語学を覚えるようなものに過ぎない。文法に関して学会で発表することが目的ならそれでもいいが、実際にその言語を駆使して生活を、仕事を、より質の高い価値創造を目指すのなら、内部の視点で血肉として使える「表現」としての語学が必要だ。

言語体系と場面の選択、つまりは歴史における視点の取り方、パラメーターの組み合わせの選択次第で、われわれはいくらでも異なるスケール、異なる立ち位置で異なる状況にダイブし、新しい体験の物語を紡ぎ出すことができる。そこから歴史が新たに生成され、複数の平行世界が、それぞれ自律的に動き出す。

いわば、歴史はVRである。

時代もキャラクターも役割も、設定にはかなりの自由度がある。その没入環境は、体験者にゆだねられている。ただし、そこで勝手なゲーミングが許されるわけではなく、環境が自律的に世界を生成し、そのなかでの体験を紡ぎ出してくれる類のものだ。新たに得られた視点を当時の価値体系で評価するか、現在の体系で評価するかも相対的に使い分ける目も育てなければならない。そうしたパラメーターの客観化手法に慣れることで、もし〇〇がxxだったらといった、さまざまなパラメトリックなシミュレーションの展開が可能になる。歴史をそんなVRみたいなものだと考えれば、ちょっとゲーム体験的な楽しさも見えてくる。

歴史はもっと派手でいい

どこか歴史というと、どうしても渋いというか、何か時間の蓄積を伴う「落ち着き」の要素、保守的な質を期待してしまう雰囲気は間違いなく存在する。しかし、それこそガリレオの宗教裁判ではないのか。例えば奈良の大仏は当時極彩色に塗られていたという。そうした事実に対し、今の渋い色でなければ大仏ではないと思ってしまう感覚は、どういった視点でどう評価できるのだろう。歴史的建築物と向き合うときには当時の照明や建築などの技術環境、一般的な人たちの日常的な体験や知識のレベル、為政者の意図、政治状況、その他多くの事象を考慮したときに、何がどういう環境で合目的なのか、現在と当時の視点をそれぞれ相対化してお互いを注意深く排除できる、客観的な目が必要になる。それは現代と過去、それぞれの解像度を上げた没入体験を経たうえでの、俯瞰的な神の視点だ。大徳寺塔頭の襖絵が漆黒で、抑えが効いているのが良いという。確かに現代の価値としてはその通りではあるが、当時の光環境とすまいのなかでは、可能な限りの技術を駆使した最高のイリュージョン空間でもあった。座ったときに部屋の奥から低くやわらかく流れ込む遠い外光を、もしくは夜のろうそくの炎のゆらぎを、もっとも劇的に反射するよう計算された最新技術の結晶としての金箔の配置、アプローチからの視線のコントロール、窓から見える借景とのコントラスト、当時としては信じられないくらい写実的な見たこともない生物や景色の描写技術など、その時点で使いうるすべてのリソースを織り込んだ統合アミューズメントであることは間違いない。そのノウハウとアイデア、せめぎ合いの歴史の解像度を、現在からの一方的なパースペクティブで圧縮してしまうのはあまりにも勿体ない。そうした視点で考えれば、大仏はディズニーランドであり、小堀遠州はライゾマティクスであり、武野紹鴎はヨウジヤマモトなのかもしれない。DJがテクノミュージックを流しお経がLED画面を流れてくるテクノ法要がネットでバズっていたが、むしろこちらのほうが当時の伝道と救済の感覚には近いのではないか。

ぼくは、歴史はもっと派手でいいと考える。でなければぼくらも、積極的に現在や未来に歴史をどんどん応用していいのだという感覚が、歴史は生きたかたちで使うものだという理解が、なかなか沸き上がってこないのだ(もちろんこれは、歴史を結晶化されたアイコンとして扱うポストモダンとは異なるアプローチだ)。つまり、われわれのほうが歴史に縛られてしまうということだ。われわれは、歴史に使われる立場ではなく、魔法使いのように歴史という平行現実を縦横に使い、動的に展開する立場でなければならない。オーソリティとしての歴史に威圧されて、動きを止めるような付き合い方をするべきではない。歴史とは、すでに形成された現在、事実として記述されてしまった断面構造である現在の、さらにその先へと際限なく続いていく連続体であるはずだ。とどまった瞬間に、時間の生成も止まり、現在と未来をも包含する歴史は死んでしまう。歴史は、動くこと、変化、先へ踏み出すことをわれわれに強制する。未知の未来に踏み出す勇気などは必要ない。ぼくらが動かなくても、歴史は勝手に動いていく。

反転はいくらでも起こりうる

ちょっと裏話になるが、今回の特集のひとつの起点として、ジェイン・ジェイコブズのニューヨークのネイバーフッド保存の動きと、その保存が引き起こしたかもしれないジェントリフィケーションの話題などどうかという打診もいただいていた。ぼくがその時面白いと思ったのは、ジェイコブズがマンハッタンを貫く高速道路計画を阻止して、巨悪の象徴であるロバート・モーゼスからいわゆるネイバーフッドを守ったヒーローとして描かれる一般の認識に対して、一方のモーゼス自身も希代の強権発動者としてふるまいながら、同時にマンハッタンにいくら橋を架けても、架けるそばからそれに応じて車が増えるから結局渋滞という状況はなくならない、魔物にもてあそばれているようだと嘆いていたという話を思い出したからだ。ジェイコブズとモーゼス、どちらがマクロな「見えざる手」という自律系に翻弄されていたのか、もしくはそこに竿刺して人間の意地を見せた立場なのか、その評価は視点とスケールに応じて相対的だ。仮にモーゼスがジェイコブズに勝利して高速道路が開通していたとしても、逆にそれゆえにさまざまなジェイコブズ的良さが残ったマンハッタンというシナリオやスケールはいくらでもあり得そうだし、高速道路計画がとん挫したなかでも、今とはまったく異なるマンハッタンの開発のかたちもいくらでも描けるだろう。例えば数年前に、マンハッタンのミッドタウンからブルックリンのウィリアムスバーグやDUMBO地区を経由してダウンタウンまでを水上で結ぶ、イーストリバーフェリーという水上交通システムがオープンした。従来ブルックリンも側マンハッタン側も、地下鉄駅からの距離に応じて、イーストリバーに近づくほど辺鄙で危ないエリアとされていて、川沿いは最も立ち寄り難いエリアであり続けてきた。都市の裏側だったネイビー・ヤードなどのエリアがフェリーの開通ひとつで反転し、マンハッタンやブルックリンの川沿いが一気に、ウォール街で働くエリート家族が高級ベビーカーを押して闊歩する、ザ・表側感あふれるジェントリフィケーションの顔となった。これまでずっと背中であり続けてきたエリアが、突然スポットライトの中心になった。こんな都市構造の反転は、思うより簡単に起こるものなのかもしれない。

20世紀後半のダウンタウン開発で、掘削土でハドソンリバー沿いを埋め立て、掘削地にはWTCを、埋め立て地にはバッテリーパークシティを開発し、どちらの価値も爆発的に高めたロックフェラー家がらみの開発や、そのため逆に18世紀以来のマンハッタン最古の建造物群が残るウォーターストリートやフロントストリート沿いにうち捨てられていた歴史地区が保存され、地価が急上昇することになった流れなど、こういう街の表と裏がひっくり返るような事例のオルタナティブな可能性も、その周辺で起こった意外な二次的な影響の例も、おそらく他にもいろいろと描くことができて、その都度可能な平行世界が存在する。ただ、同時にそうしたあり得た平行世界が際限なくマンハッタンの世界を変え、無限に発散していくかというとそうでもないようで、いずれにしてもマンハッタンはやはりマンハッタンらしさを保つのだと思われる。『Arrival of the Fittest』(邦訳『進化の謎を数学で解く』[垂水雄二訳、文藝春秋、2015])でアンドレアス・ワグナーが記述しているように、一定の規模を超えた複雑性を持つ探索空間に必然的に存在する恒常性が、際限のない可能性の展開に一定の傾向、収束する領域を設けてくれるのだという。可能性は、どんなにばらばらな条件を設定しても結局は似たような領域に戻ってくるという自然の、数学的な構造があるのだという。もちろんそれでもわれわれの想像をはるかに超えた多様性はいくらでもあるわけだけれど、あり得る平行世界は、われわれのコントロールをはるかに超えた神の強い嗜好性で、どうも似たような場所に世界を連れ戻しててくるらしい。

戻ってくる糸口としての歴史

そんな大局をあきらめとも可能性とも感じながら、歴史という、時空間への積極的なコミットを可能にしてくれるVRデバイスであり4Dモデラーであり環境生成プログラムでもある体系的な道具と、そのなかで動くエージェントAIとしてのわれわれは、どう付き合えばよいのだろうか。世界の生成などというと、大きな話になりすぎてとてもどこから取りついていいのかわからなくなる。そんな時は、歴史のなかの一地点にしっかり着地し、内部からひとつひとつの要素を丁寧に解きほぐし、その差異がどんな大きな結果の違いをもたらしたのかを探るような具体的ななかからの探索経験を持つことだ。が、まだ全体が見渡せないなかで、新しく与えられた切断面のどんな要素を解きほぐし、どんな可能性に注目すればいいのか手がかりを与えてくれるだろう。

柱幅のちょっとした違いが何に影響を与えたか、イグサの生産が京都の方丈建築の柱間寸法にどんな影響を与えたか、その具体的な因果の糸を紡いだ経験が、未踏の山を攻略するヒントをくれる。

歴史を体験するということは、常にその行為自体が新しい世界生成の試みである。異世界の体験という行為そのものが創造行為になり、恒常的に新しい可能性を生成している世界、それはもはやVRなどという受動的なものですらない。例えば歴史というこのあいまいなものの総体が時空の破れの現われなのだとすると、高次世界とつながるワームホールなどというのは、じつはこんな「かたち」で人間に認識されるのかもしれない。その破れ目からほつれ出た意図をしっかりとつかみ、解きほぐしていくことを恐れなければ、未来という糸や布地も、思うよりもずっと扱いやすいもののようにも思えてくる。未来を創るということを恐れないこと。歴史が常に道具をくれるということ。デザイナーとしては、そうした自信を持てることにはとても大きな意味がある。

豊田啓介(とよだ・けいすけ)

東京大学工学部建築学科卒業、コロンビア大学建築学部修士課程終了。安藤忠雄建築研究所、アメリカのSHoP Architectsを経て、2007年より東京と台北をベースにnoizを蔡佳萱と共同主宰。台湾国立交通大学建築研究所助理教授、東京藝術大学非常勤講師、東京大学デジタルデザインスタジオ講師、慶応大学SFC非常勤講師。

URL=http://noizarchitects.com/