建築時間論──

近代の500年、マテリアルの5億年

近代の500年、マテリアルの5億年

「点の建築史」から「線の建築史」へ

- fig.1──加藤耕一『時がつくる建築──

リノべーションの西洋建築史』

(東京大学出版会、2017)

少し前の話になりますが、2012年に新国立競技場の最初のザハ・ハディド案が出た時、あらゆる論点から批判や擁護の声があがりました。この時個人的に感じたのは、巨大な建物を新築し、維持していくことが難しい社会にわれわれは直面しつつあるのだということです。拙著『時がつくる建築』では「社会変動」という言葉を使っていますが、社会の変化と建築の関係を起点に、建築史を捉えてみましょう。

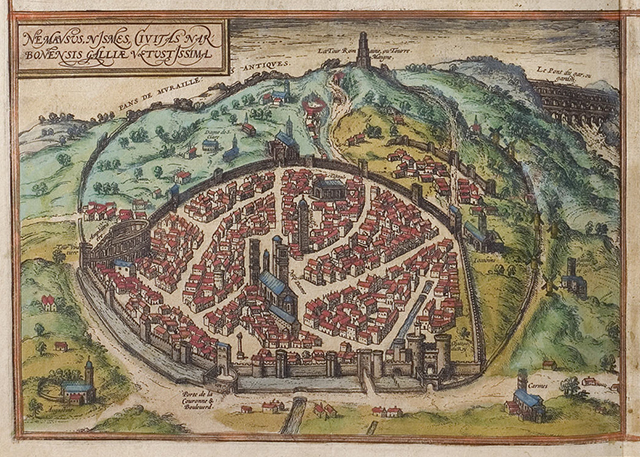

新国立競技場は8万人を収容する巨大スタジアムですが、考古学によればローマのコロッセオが、最大で同程度の人数を収容できたと言われています。コロッセオは西暦70年から80年にかけて建造されました。後の西暦100年代にローマ帝国は絶頂期を迎え、同様の円形闘技場が200以上つくられたようです。つまり成長・繁栄の時代だったからこそ、円形闘技場のような建物を建設し、維持することができたわけです。ですがローマ帝国の繁栄は永久に続いたわけではありません。やがてゲルマン民族の大移動が起こり、東からヨーロッパに移民が大量に流れ込んできて、帝国の仕組みが維持できなくなっていきました。社会が乱れて人口減少が深刻化し、古代末期から中世にかけて都市の縮小・縮退が始まります。例えば南フランスのニームは、そうした成長・繁栄時代と縮小・縮退時代の領域変化をそれぞれ見てとることのできる都市のひとつです。縮小・縮退時代には治安の悪化にともない、密集した都市の周りを市壁で囲み、かつての円形闘技場も市壁の一部に取り込まれ、軍事要塞化されました[fig.2]。同様のことは、他の都市の円形闘技場でも起こりました。言わば、現在のリノベーションのような動きが、大規模に展開されたわけです。

- fig.2──《ブラウンとホーヘンベルフの地図》より、16世紀のニームの都市地図

[出典=http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1582bd1/0029]

やがて世の中が再び安定化し人口増加に向かうと、要塞化された建物のさらなる「再利用」が起こります。例えば17世紀のアルルでは円形闘技場のなかに人が住みつき、都市のようになった姿が描かれています。円形闘技場の壁は、アーチ状の開口が並ぶアーケードのような場所だったわけですが、その開口部を石の壁で埋め、放射状に並んだ壁の1、2マス分の空間が住戸として使用されました。さらに円形闘技場の内外にも住宅がどんどん建ち始め、都市化が進行していったわけです。

フィレンツェでも、同じように円形闘技場に人々が住み込んでいたと言われています。ローマのように現存してはいないものの、Google Earthの上空写真を見れば、現在もその場所に円形闘技場が建っていた形跡を見てとることができます[fig.3]。建物の内部に道路を通すなどの都市計画も行なわれ、現在見える状態へと変化していったわけですが、円形闘技場としての主な構造は変化していないことがわかります。こうした円形闘技場の再利用の歴史については黒田泰介さんの『ルッカ1838年──古代ローマ円形闘技場遺構の再生』(アセテート、2006)[fig.4]で詳しく論じられており、拙著の執筆にも大きな刺激を受けました。

- fig.3──フィレンツェの円形競技場跡。

- fig.4──黒田泰介『ルッカ1838年──

古代ローマ円形闘技場遺構の再生』

(アセテート、2006)

巨大スタジアムに人が住むという動きは、古代の円形闘技場のみならず、じつは現代社会でも見られます。それは、ロンドンのアーセナルFCがホームグラウンドとして約100年間使っていた《旧ハイバリー・スタジアム》(1913-2006)です。最近、アーセナルが新スタジアムにホームを移したことで旧スタジアムが必要なくなったため、ハイバリー・スクエアという集合住宅へとリノベーションされました。歴史的なものとして残された部分と建て替えられた部分とがあり、かつてのグラウンドは中庭になっています。サッカーファンにとってはアーセナルのホームスタジアムに住むという最高の体験ができるということで、人気の集合住宅になっているそうです。先ほど挙げたアルルの円形闘技場に住んでいた人たちも、現在の見方だと不法占拠に見えますが、由緒ある円形闘技場のなかに我が家があることを誇りに思う気持ちもあったのではないかと思います。

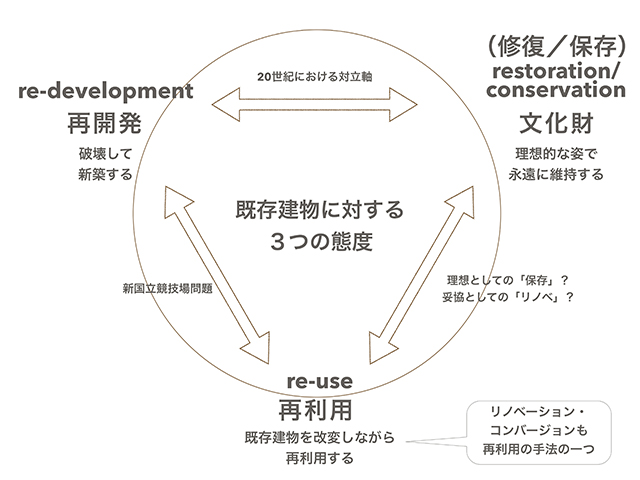

歴史的建造物に対する考え方としては、こうした「再利用」の他に、建物を破壊して新築する「再開発」と、建物を理想的な姿で永遠に維持する「文化財」があります。これまでの考え方では「再開発」と「文化財」を二項対立的に捉えてきましたが、拙著では「再利用」も含めこの3つを等価に捉えていく必要性を書いています[fig.5]。

- fig.5──歴史的建造物に対する3つの態度[提供=加藤耕一]

19世紀に登場する「文化財」という価値観は、歴史的建築(古いもの)を重視する価値観である一方、その建物が新築された時を重視する「竣工時点至上主義」でもあり、じつはきわめて近代的な価値観であると言えます。例えば先述のアルルの円形闘技場が19世紀に文化財となった時、寄生していた住宅をすべて取り壊し、輝かしき古代ローマの姿に戻すという「時間の巻き戻し」が行なわれました。それは文化財が「歴史」を重視しているからなのですが、問題はここで扱っている「歴史」が、あくまでも竣工時点のことだけを指しており、竣工後の長い時間の蓄積ははぎとられてしまう点にあります。そのため「文化財」という価値観は、必ずしも万能な考え方とは言えないのではないかということも、問題提起のひとつとなっています。

そもそも、建物の時間変化に対する私の関心は、現代社会そのものが大きく変化しはじめていることと関係しています。20世紀建築の最重要課題は、人口増加や戦災・災害に対する住宅供給に代表されるように、建築の規格化・標準化でした。いかに安価で上質な建築を迅速につくるか。これが20世紀の建築の大きな目標であり、モダニズムの主たる理念のひとつでした。これに対して現代日本では人口減少が始まっており、空き家問題やリノベーションが建築が取り組むべき重要課題になっています。つまり問題のベクトルが、20世紀の議論とは反対の方向を向いているわけです。そのなかで建築史の考え方も変化すべきなのではないかと思っています。

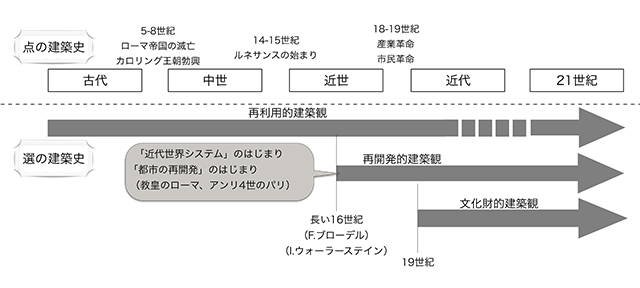

そこで考えているのが、歴史上の建築を竣工の年代別に並べ、カタログ化していく「点の建築史」とは異なる「線の建築史」です。「線の建築史」とは、建物が時間のなかでどのような変化を遂げていったのか、建築のアフター・ライフに着目する方法論です[fig.6]。

ここまで見てきたように、歴史上の建築には「再利用」の事例が多くあることを踏まえると、現代のリノベーションの試みは単なる流行現象ではなく、より大きな歴史的視野で捉えうるものであることがわかります。長い歴史的スパンのもとで捉えるほど、より大きなものが見えてくるのではないか。私は、参照源としてではなく、自分たちが依って立つ世界を照らしてくれるものとして歴史を捉えています。

- fig.6──時間的枠組みを示すダイヤグラム[提供=加藤耕一]

「線の歴史」からもうひとつ見えてきたものが、建築の価値観の問題です。建築を「価値判断」するヒエラルキーが生まれたのは16世紀のことです。16世紀ルネサンス文化が開花すると、それ以前の中世のゴシック建築を「野蛮」なものであると捉えて、「よき趣味」としてのルネサンスの建築につくり変える「再開発」という行為が始まりました。

- fig.7──デイヴィッド・ワトキン

『モラリティと建築』

(榎本弘之訳、SD選書、1981)