建築時間論──

近代の500年、マテリアルの5億年

近代の500年、マテリアルの5億年

- 左から長谷川豪氏、加藤耕一氏

フォルム(形)とタイプ(型)

加藤──長谷川さんのお話を聞いて最初にひとつ質問があります。長谷川さんは、作家性があって作品然とした建築か、それともタイポロジーに根ざしたアノニマスな匂いのある建築か、どちらを目指したいとお考えでしょうか。長谷川──建築なのか、アノニマスな建物なのかということは、私のスタートポイントに関わる根源的な問いです。最近は「建築は作品ではなくて人々のものだ」という作品批判の風潮がありますよね。建築家もそういうことを言っている。建築はそれ自体が社会的な存在なので、「人々のものである」というのも正しいのですが、その一方で私たち建築家は毎回、膨大なエネルギーを注ぎ込んで、建築を通じて世の中に何かを問おうとする。完成した建築を作品と呼ぶかどうかはどちらでもいいのですが、建築家が現代を生きる一個人として何かを問おうとすること、既存の枠組みを疑ってそれを更新するような提案をしていくことは、どの時代にも必要なものだと思っています。

でももちろん、単なる作品主義に陥ってはいけない。学生時代に各地の現代建築を見てまわった時、建築家の作品の多くが周囲と無関係に建っていることに疑問をもちました。その場所のヴォキャブラリーやタイポロジー、積み重ねられてきた時間を配慮せず、自身のエッジを際立たせることに注力している。そうした建築の姿はむしろ不自由に見えるんです。そうではないあり方、モダンとヴァナキュラーの対立を乗り越えて建築をつくりたい。先ほどのプロトタイポロジーはその試みのひとつです。

加藤──なるほど。両者を分けて考えないということですね。一方、長谷川さんの話にあったボストンのトリプルデッカーや軽井沢の大屋根などは、ある種の「美しさ」をもつタイプであるように見えます。美しいものや伝統的なものから見出されたタイプはたしかに設計の役に立つかもしれませんが、例えば東京の変哲もない住宅地でも同じことができるでしょうか。

- fig.18──《経堂の住宅》(2011)

[提供=長谷川豪建築設計事務所]

加藤──一般的に「タイポロジー」は類型学と訳され、分類する手法や学問のことを指しますね。一方で「タイプ」は、タイポロジーによって分類されたそれぞれの型を指します。なんらかのタイポロジーのもとで都市を分析した結果、見出されたいくつかのタイプを設計に用いることはありえますが、長谷川さんはタイプではなくタイポロジーを設計に使うとおっしゃっていました。これはどういうことでしょう。

長谷川──そうですね、「プロトタイポロジー」は、タイプを規定する前提にある歴史的な系譜を遡及したうえで設計を行なう試みだと言えると思います。実際に扱うのは特定のタイプですが、同時に系譜全体の意味を更新しようとしている。

加藤──なるほど。それは「フォルム(形)」と「タイプ(型)」の違いかもしれませんね。ポストモダニズムの時代に建築家が歴史を参照する際、彼らはもっぱらフォルムを扱っていました。つまり歴史上のさまざまな形態を、一種のデザインソースとして持ち出していた。タイプとフォルムは似たもののようにも見えるので、長谷川さんが歴史上のタイプを採用して現代の建築に活かすという時、ポストモダニズムの手法と重なりあうようにも見えてしまうのですが、そこにはどのような違いがあると言えるのでしょうか。

長谷川──タイプは形にとどまらず、それまで積み重ねられてきた時間や文化を背負っているもので、人類学的な時間を内包しています。そうした建築の時間や文化を、現代にどのように引き継げるかということに私の関心はあります。一方、形がもつ意味を積極的に剥ぎ取り、そのフォルムをコラージュ的、編集的に扱おうとしたのがポストモダニズムの建築で、そこは大きく違いますね。

加藤──タイプには意味が含まれ、フォルムは意味を持たないということですね。その捉え方は私も大いに共感するところです。《森のなかの住宅》の大屋根の空間内で起こることへの関心や、ボストンのトリプルデッカーの経済システムとの関係を踏まえた考察を見ると、たしかに長谷川さんはフォルムの問題ではなく、意味を含んだタイプを問題にしていますね。

ちなみにヨーロッパにおけるタイポロジーの問題を考えると、あちらの文化的、教養的伝統としてキリスト教の問題も切り離せません。キリスト教学でもタイポロジーは非常に重要なキーワードとなっていて、日本語では「予型論」と訳されます。例えば旧約聖書に登場する、ある意味を持ったエピソードが、新約聖書のなかでも人物やディテールを変えながら同種のメッセージを持つ出来事として出てきます。この時、旧約聖書で最初に登場したものが「タイプ」です。また、最初の人間であるアダムが「来たるべき者(=キリスト)」のタイプとされてもいる。

建築においても、タイポロジーおよびタイプについて考える時、意味の問題は重要なポイントになるでしょう。ただし、エイドリアン・フォーティの『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』(坂牛卓+邉見浩久監訳、鹿島出版会、2006)の「タイプ」の項の末尾には、ミーシャ・バンディーニの言葉を引いて次のような警句が記されています。「タイプやタイポロジーといった言葉は、ほんのちょっと口にしただけでも隠れた意味を生み出す、ほとんど魔法の言葉となる」。何か深い意味を感じさせてしまう、マジックワードになりがちだとフォーティは書いています(笑)。

長谷川──それは耳が痛いですね(笑)。けれども、タイプというのは建築専門外の人にも伝わりますよ。例えば大屋根、家型、中庭型、南面バルコニーなどは、クライアントも理解できる。建築家が他者とコミュニケーションをとるツールとしても、建築のタイポロジーには大きな可能性があると思っています。

私はタイポロジーを、長い時間をかけて継承されていく建築の遺伝子のようなものだと捉えています。先日、遺伝学の興味深い研究結果を見ました。遺伝的特徴は、幼少時代に最も強く表われて、やがて環境の影響から徐々に薄まっていくと思いがちですが、じつは逆なのだそうです。幼少期のほうがむしろそれぞれの周辺環境に影響されることが多く、年齢を重ねるにつれて環境の違いによるブレがなくなり遺伝子の影響が強くなっていき、いわば本来の自分に還っていく。

建築も竣工した当初から数十年は、周辺環境や時代状況によって意味づけられ、文脈と関連づけた説明のされ方をするので、やはり私たちもそのように理解する。けれども加藤さんのお話にあった円形闘技場のように、環境の影響が風化していって、もとの意味が剥ぎ取られた状態になると、遺伝的要素、つまりそのタイプの本質が強まっていくと言えるのではないでしょうか。

文化は人間集団の遺伝子の生存率を規定し、その結果として遺伝子頻度が変化して、数世代後にはその集団の遺伝子の性質を変化させることがあるそうです(『精神の起源について』チャールズ・J・ラムズデン&エドワード・O・ウィルソン、松本亮三訳、思索社、1990)。つまり数百年、数千年というスケールで見れば、文化はわれわれの生存に関わりうる。そのくらいのパースペクティブで建築を考えられないかと思っています。

千年のパースペクティブを獲得する

- 加藤耕一氏

しかし、ここ数年、日本の建築界の各方面で建築の理論や歴史の不在が議論されるようになりはじめてもいますよね。特に2013年くらいからかなり勢いづいてきている。ただし、そこで私がひとつ不満なのは、そこで語られる「歴史」というものがおおむね20世紀のモダニズム以降のことを指していることなんです。

長谷川──まったく同感です。語られるのは戦後史ばかりで、日本建築界の歴史観はあまりに近視眼的ですね。

加藤──ヨーロッパは千年を見ているのに、日本は百年しか見ていない。自分の師匠に連なる系譜を語り、その次に自身を位置づけるように歴史を用いるのはいかがなものかという気がします。そうした現代日本の文脈のなかで、タイポロジーをやっていくことに可能性があるのでしょうか。

- 長谷川豪氏

建築のタイプやエレメントなどに耳をすましてみることで、一個人では到達しえない大きさ、思考の蓄積を獲得することができる。これは建築の大きなアドバンテージだと思います。長い時間を重ねてきたタイポロジーに着目し、歴史に対して自由に考えることは、日本でも十分に可能性があるはずです。

加藤──経済分野で「失われた20年」などと呼ばれる時期は建築史分野も元気がなかった時代でしたが、それに反比例するように発展を見せた分野が都市史です。近年もさまざまな分野からの取り組みがありますが、建築サイドから都市史学へアプローチする方法論の基礎になったのがイタリアの都市史研究です。その原点にはまさにタイポロジー的な研究があります。それは、サヴェリオ・ムラトーリが1950年代初頭に始めたティポロジアです。これはティポロジア・エディリツィア(建物類型学)の略で、ヴェネチアなどの歴史的な都市を連続平面的に描き出して分析していく手法がとられました。ティポロジアの手法は、現在にいたるまで都市を分析する重要な方法であり、いまの都市史研究に大きな影響を与えている。そしてあたかもそれと並行する現象であるかのように建築意匠系の研究のなかでも、都市をタイポロジー的に分析するという研究が2000年代以降に増え始めている。

意匠系も歴史学も、いずれも都市に注目してタイポロジーで分析することを始めたわけです。おそらく単なる「モダニズム以降」という視野とは異なる、より広いパースペクティブをもつ歴史的視野のもとで現代の都市・建築のことを考える状況が生まれつつあるように見えます。私自身はそのような研究をやっていないので、そこを一歩ひいて見ているのですけれども。

ただし、そうした萌芽的な試みがあるなかで、近年の建築界における歴史への関心の多くはまだ20世紀のみを問題としているようにも見えます。例えば竣工からわずか50年ほどの《代々木体育館》(丹下健三設計、1964)を世界遺産にしようという運動に代表されるように、ごく短いスパンの手に届く範囲の歴史が取り沙汰されている。文化財や世界遺産を目指すことが歴史的建築のゴールであるとする考え方は、特定の建築を一般のレベルにまで認知してもらい、その価値を高めるという意味はあるでしょう。しかし一方で、歴史的視野を狭めてしまう運動になりかねないという気もします。少なくとも先述のような千年のスパンでの議論は、まだまだ現代建築と問題意識を共有できていないように思います。

そうした文化財の問題と、歴史的な建物の問題を整理する段階に来ているのではないでしょうか。これまでは歴史的な建築の問題を扱おうとすると、文化財の議論にしかつながらなかったわけですが、それ以外の議論を立ち上げたいのです。

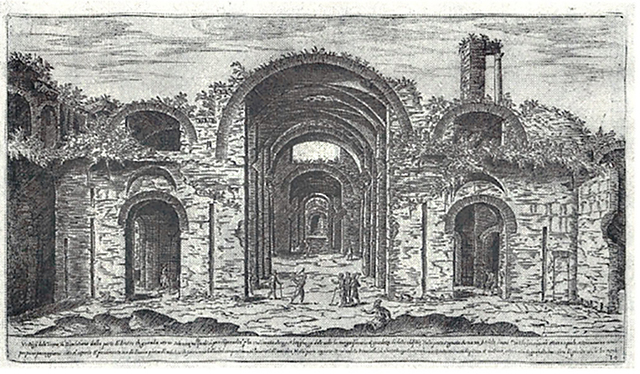

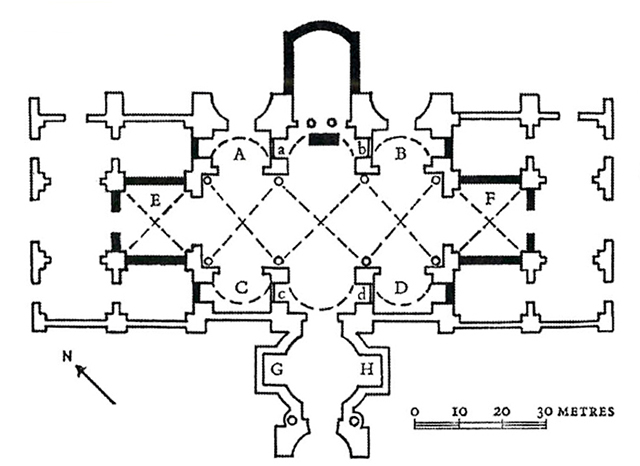

そこで、リノベーションというここ10年から20年にかけての流行のようなものが、じつは古代から続く本質的な建築行為であることに注目しました。例えばミケランジェロは新築の他に、古代の大浴場を教会堂にするなどのリノベーションも手がけています(《サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂》[1563-65、もとの建物は306年頃、figs.19, 20])。彼のなかでは新築とリノベーションの仕事を分けてはおらず、いずれもが建築家としての創造的な空間をつくる行為だったと考えられます。リノベーションを低く見積もり、ヒエラルキーのもとで建築を区分していく20世紀的な見方を考え直すことが、現在要請されているように思います。

- fig.19──ミケランジェロ《サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂》の原型となった《ディオクレティアヌス帝の大浴場》[出典=『時がつくる建築』]

- fig.20──ミケランジェロ《サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂》[出典=『時がつくる建築』]

- 「点の建築史」から「線の建築史」へ

- 系譜全体の意味や力学を更新するProto-type-ology

- フォルム(形)とタイプ(型)/千年のパースペクティブを獲得する

- 「強い構造」と「意味的な強さ」/「線の建築史」を考えるために