佐々木睦朗 構造デザインの射程

──せんだいメディアテークからの20年

──せんだいメディアテークからの20年

[討議]せんだいメディアテークからの20年

「幾何学」と「自然」

難波和彦──《メディアテーク》の建築的・社会的・歴史的な意義について、4人の皆さんからそれぞれお話しいただきました。これらの話を聴かれて、最初に伊東さんからコメントをいただきたいと思います。

伊東──まず佐々木さんに質問したいのが「幾何学」と「自然」の関係です。「自然」に属するものは必ずしも「幾何学」のような合理的なものに則していなかったりします。けれども私たちは「自然」の上に建築をつくらなくてはいけない。このパラドクスについて佐々木さんはどのようにお考えでしょうか。

佐々木──建築構造には骨組構造と空間構造の2つの系譜があって、どちらも合理的に制御可能な「幾何学」に従って私たちは建築をつくってきました。それは人為的な「幾何学」を用いることによって形状や構成上の合理をスムーズに得られたからです。一方「自然」は人為を超越したなんらかの法則、例えば物理法則に支配されており、力学や構築上の合理が必要不可欠です。特に空間構造の系譜においてこの「自然」の合理を創発的に究明することが今の私の一番の関心事です。同じ合理といっても「幾何学」と「自然」ではまったく位相の異なるものだと思います。こうした考え方を前提に、2通りの実務的な構造設計法についてお話しします。ひとつは自然=力学の合理を理論的にとことん貫く剛直な考え方。もうひとつが──妙な言い方になりますが──論理的に考えつつも、適材適所の考え方でうまい匙加減で解決法をみつけていくような柔軟なやり方です。伊東さんからすると私は前者の力学原理主義者に見えるかもしれませんが、やはり専門家として理論的に興味があることと実践とのあいだにズレが生じることだけは避けたいところです。

伊東──小野田さんの研究の話も興味深かったです。動物が本能的に場所を選ぶのと同じように人が自分の居場所を見出していくような空間をつくることは、建築を通じて僕がやりたいと考えているテーマのひとつだからです。

小野田──「人間天気図」プロジェクトはまさしく人が本能的に場所を選ぶまでのメカニズムを分析するものでした。研究を通じて部材のディメンションが認知にとって重要な要素であることがわかりました。一方で構造のディメンションについては、一般的には重力や横力をいかに合理的に地面に伝えるかという問題だけを念頭において設計されるため、本来であれば空間認知と無関係のものとなるはずです。ところが《メディアテーク》の構造ディメンションで興味深いのは、合理性を追求して設計されたのにもかかわらず、最終的に空間認知の分節点にマッチするヴォリューム感と密度感を伴うものに収斂していることです。この絶妙なスケール感はどのようなところから得られているのでしょうか。

難波──僕が先に答えてしまうのはおかしいかもしれませんが、佐々木さん特有のスケール感があるんです。だいたい15〜20cm程度のサイズ感覚。規模の大きい建築の場合でも同程度のスケール感覚が維持されていて、例えば磯崎さんと協働した《静岡県コンベンション・アーツセンター グランシップ》(1998)もすべて20〜30cmφの鋼管を組み合わせた構造でつくられています[fig.24]。個人的な美学ともいえるこの独自のスケール感覚について、佐々木さんご自身はどのようにお考えでしょうか。

-

fig.24──《静岡県コンベンション・アーツセンター グランシップ》

Halowand/ CC BY-SA 3.0

佐々木──まず前提として建築物に対するスケール感覚が一番大事かと思います。その正しいスケール感覚のもとで、できる限り人間の寸法と大きく変わらない程度にディメンションを抑えたいということを常々意識しています。例えば建築物がどのくらいの重さなのかといった初歩的なこと、さらには各部の応力や変形を具体的にイメージすることも、スケール感覚に影響しているのではないかと思います。そのなかでデザインをどこまで変えていくかは、先述の2つの考え方のバランスに委ねているところがあります。

透明で軽い建築の先に

伊東──小西さんの講演では《メディアテーク》と《KAIT工房》の共通点が語られましたが、僕からすると真逆のことをやられているなという印象です。《KAIT工房》は揺れているのではないかと思ってしまうほど繊細な構造体でつくられていました[fig.25]。エンジニアとして探究心を持つことは大切ですが、これ以上の透明さや軽さを追い求めていった先に、どのような建築の可能性や幸せなヴィジョンがありうるのかということについては疑問です。

- fig.25──《KAIT工房》[提供=石上純也建築設計事務所]

佐々木──伊東さんと同様、建築の安心感についてはやはり気になります。少なくとも私としては、一見するとトリッキーであったとしても、利用者に安心感もきちんと伝わる程度のデザインに抑えておいたほうが良いのではないかと感じます。

小野田──じつは《KAIT工房》でも「人間天気図」を実施したことがあります。しかしアイマークレコーダーの画像の解像度を超えてしまい、計測できない微細なレベルでの認知が働いているようでした。科学的には次の次元に向かう挑戦といえますが、認知の解像度が上がるとともに空間内の人の挙動も微細なものの集積になって、マネジメントが難しいレベルに達しているようにも思います。

難波──小西さん、御三方から厳しいコメントをぶつけられてしまったわけですがいかがでしょうか。

小西──佐々木さんから建物の重さの話がありましたが、《メディアテーク》の重量はおよそ2万トンあり、《KAIT工房》の重量は200トン程度です。平面は約50m角で《メディアテーク》と同程度ですが、支えている重さは100分の1です。平屋で徹底的に軽量化を図ったからこそ実現した構造と言えます。「柱を薄くした先になにがあるのか」という問題はやはり難しく、明確に回答できないのが正直なところです。けれども設計の段階でその先に何かあるのではないかと思ったことも事実で、「ひとまずそちらに行ってみよう」という気持ちはありました。建築家とのやりとりのなかで確信が持てないから踏みとどまるのではなく、ひとまず一歩踏み出してみて、そこで試行錯誤してみる、こうしたプロセスは大切だと思っています。それはこれまで取り組んできたすべてのプロジェクトに共通することで、毎回、試行錯誤の連続です。

難波──個人的な思い出話ですが、《メディアテーク》の完成前に仙台で伊東さんや佐々木さんほか数名によるシンポジウムがありました。すでに初期のスケッチの繊細なイメージとは異なる物質感にあふれた建物になることがわかっていた時期で、当時の伊東さんのコメントには「佐々木さんにやられてしまった」という、ある種の佐々木批判のような含みがあり、それに対して佐々木さんも憮然とした態度で臨んでいたことを覚えています。それをふまえると、伊東さんから小西さんへの質問が《メディアテーク》以前の伊東さん自身に投げかけた問いであるように僕には聞こえます。

それぞれの《メディアテーク》以降

難波──《メディアテーク》以降の佐々木さんの仕事の変遷をみると、磯崎さんやSANAAとの出会いも決定的で、それぞれの場合でスタンスを少し変えているように見えます。例えばSANAAとの仕事をみると、小西さんと石上さんの場合と同じように、スケールの限界への挑戦を許容しているようにみえるのですが、そのような理解は正しいですか。

佐々木──おっしゃる通りだと思います。SANAAとのコラボレーションは《国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房》(1996)からで、意図的に伊東さんとの仕事とは異なるやり方をしようと考えていました[fig.26]。彼らならばミースの《バルセロナ・パビリオン》のような空間イメージを徹底してやってくれるのではないかという意志を感じたからです。妙な言い方ですが、彼らはまだ《メディアテーク》のような大規模な建築には取り組まないはずだから、小さな建築であっても薄くて細い流動的な空間を徹底的に追求してくれるはずだという直感がはたらいたんです。ときには私のほうから意識的にほかの提案をぶつけることもあります。彼らとの実践を通じて、身体的な捉え方にズレが起きることの面白さに気づいたことも大きな発見のひとつでした。

-

fig.26──《国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房》の施工現場

[提供=佐々木睦朗構造計画研究所]

難波──僕は伊東さんと佐々木さんが初めて協働した頃から両者の仕事を追っかけてきたのですが、初期は人工的な「幾何学」の側からアプローチしていたと記憶しています。現在の伊東さんは「自然」の法則であるところの重力であったり、より生物的な問題との関係についても考えていて、「幾何学」と「自然」の関係へと思考の重心が移っています。《メディアテーク》はその転換点にあったといえます。

数年前、伊東さんの近作である《台中国家歌劇院》(2014)を佐々木さんと見学したのですが、《メディアテーク》以降のさまざまな格闘が集約された建築だと思いました[fig.27]。直交座標をねじる形態操作によって、ミース的なグリッドという「幾何学」をモディファイしつつもそれとは異なる空間がつくりだされていました。それから鉛直荷重や横力などの「自然」の法則に対する苦闘も伝わってきました。重力の問題は佐々木さんの構造に対する考え方と重なります。さらに小野田さんの発表にあった人間の本能的な挙動もまた、伊東さんの「自然」への志向を示すもののひとつです。伊東さんの建築ではプログラムをつくるエレメントがそのまま構造体になっています。つまり《台中国家歌劇院》は、新たな幾何学によってつくられた純粋な空間であり、構造として鉛直荷重と横力を支えるものでもあり、さらには人間の行動を制御するものでもある。そのような三位一体の建築だと思いました。

- fig.27──《台中国家歌劇院》[提供=伊東豊雄建築設計事務所]

伊東──20世紀の建築は基本的にヨーロッパから入ってきたものです。西洋では地震のことをあまり想定せずに建築がつくられ、工業技術によって世界中で同じ建築ができることを理念としていた節がある。けれども地震の多い日本で建築をやっている人間として、ある疑問が湧きました。地震のない国で考えられた「幾何学」に基づく建築を地震に耐えうるものにアップデートすることに注力するのではなく、むしろつねに揺れている地面の上に建築をつくるとはどういうことなのか、その根底の部分を捉え直す必要があるのではないか。それが21世紀のアジアにおける建築への発想を導くはずだと最近は考えています。

「揺らぎ」の所在

小野田──ここ最近は被災地の仕事にかかりきりで、コストが急上昇するなかでいかに発注を調整して建物をつくるかということに集中していました。それもあって伊東さんの《メディアコスモス》の空間を歩いたとき、つらくなってきましたね。伊東さんは《メディアテーク》以降もさらにその先に向かっているのに、俺は何をやっていたんだろうと。気を取り直してそのときに感じたのは、壁を取り払った空間の中に人の行為が定着するためには、視覚のほかにも触感や体感などの身体的な問題が重要になるということでした。触感は藤江和子さんの家具がそれを担保しているようでしたが、体感については「グローブ」で操作された空気、つまり目に見えない要素がうまく機能していました。

構造を担当した金田さんはアラップに在籍しており、かつて私に「数理と建築をつなぎたい。その意味では構造家である必要はない」とも述べています。環境と構造を相対的に捉えるタイプの新たな構造家が台頭しつつある一方、佐々木スクールはもっとマッチョなところがあるように思います。例えば《メディアテーク》のときは佐々木事務所から池田昌弘さんと鈴木啓さんが、伊東事務所からヨコミゾマコトさんや古林豊彦さんらが現場にいたのですが、両者のあいだにはつねにひりひりするような緊張関係がありました。《メディアコスモス》のような構造と環境を統合しようとする建築が登場しつつあるなかで、佐々木スクールとしてはどのような戦略でやっていこうとお考えでしょうか。

佐々木──《メディアコスモス》の場合、極論すると屋根をフラットスラブにしたとしても構造的には現在のものと変わらないはずです。グローブ周辺の膨らみが若干シェル的な効果をもたらしていますが、あくまでも曲げ構造を前提としており、膜応力を前提とするシェル構造ではありません。先ほどコメントしたような、塩梅を見ながらつくられた適材適所の問題解決型の構造といえます。仮に剛直な力学原理主義の私が担当していたら、おそらくもっと違うかたちになっていたでしょう。

小野田──もうひとつお伺いしたいことがあります。《メディアテーク》の構造はきちんとしたディメンションをとってつくられている反面、数理的に導かれているとも思えない微妙な「揺らぎ」も含まれていると感じています。むしろそれがあるからこそ、人がふっと誘い込まれるような独特の空間を生み出しているようにさえ見える。まったくの邪推ですが、佐々木さんがそうした「揺らぎ」を密かに仕込んでいたのではないでしょうか。

佐々木──私自身の形態感覚に微妙な「揺らぎ」があるかについては、論理の線にのりづらい問題なので、お答えするのが難しいのが正直なところです。ただ言えることは動的現象の一種である「揺らぎ」を単なる形状の問題としてではなく、力学的根拠をもった「自然」な構造形態創生の問題として理論的に説明できるか否か、それは大いに関心のあるテーマです。数理に基づく力学原理主義的な世界と、説明が難しい世界の2つが同居している感覚が私のなかにはあります。今のところはその振れ方をあらかじめコントロールするつもりもなく、基本的にはその場の判断でバランスをみながら本能的に選択を積み重ねてやっています。

難波──佐々木さんの構造デザインの変遷を長らくそばから見てきましたが、その「揺らぎ」を持ち込んだ張本人は伊東さんではないでしょうか。伊東さんこそ、言葉や論理では捉えられない建築を生み出したいのだという主旨のことを長らく語ってきた建築家だからです。それが「揺らぎ」として佐々木さんの構造デザインに影響を及ぼしたのではと思うのですが、どうですか。

伊東──たしかに僕自身のなかにも「揺らぎ」への志向があるのですが、それと呼応する独自の志向が、最初から佐々木さんのなかにはあったと僕は見ています。佐々木さんの感性は、部材の寸法やプロポーションを含めて「美しい」方向に向かうんです。僕からすると「このままだと綺麗な建築になってしまってマズいな」と警戒してしまうこともある。先ほどの緊張関係の話ではないですが、打ち合わせの段階で一度は佐々木さんを本気で怒らせるくらい激しくやり合わないと良い建築にならないと思っています。

さらなる飛躍に向けて

難波──伊東さんから小西さんへ、建築の存在感を消していく志向への疑義が提示されました。《KAIT工房》はゲームとしては面白い試みといえますが、利用者がそこまで繊細なまなざしを向けることはまずない。けれども小野田さんからあった通り、レコーダーの解像度を超えた次元で、じつに濃密なアクティビティの地図がそこでは発生しているわけです。僕としてはそれが最終的に人間の身体の一部のようなものになっていくと理想的だなという感想を抱きました。これに対して《メディアテーク》は、文字通り身体にフィットする衣服のような建築だと思います。公共性が高く、都市の広場に相応する大きさの空間をもち、構造的にもユニークなスケール感でつくられ、さまざまなアクティビティを誘発しているからです。プロジェクトに関わった皆さんにとっては新たな転機をもたらした作品でもあり、僕の視点から見ると20世紀建築の歴史の結論的な作品にも見える。佐々木さんとは学生時代からの親友ですが、彼は日本近代建築史における最大の構造家だと僕は確信していて、「佐々木睦朗を歴史に刻む会」の会長を名乗っているほどです。そんな佐々木さんに、登壇者の皆さんから最後にそれぞれクリティカルなコメントをいただければと思います。

小西──批判ではないのですが、佐々木さんの仕事を担当して感じたのは、プロジェクトの本質を読み解く力とそれを実行する力がバランス良く存在することでした。私が在籍していたときも、スタッフに対してあえて細々とした指示を出さず、ある程度の方向付けが与えられる場合が多かったと記憶しています。新人スタッフがそれに直面すると面を食らうのですが、それは問題をいかに自発的に読み解くかという訓練になります。理屈だけではなくバランスをとりながら考えることは、現在の自分のスタンスにも繋がっていると思っています。

小野田──それは伊東さんの組織観とも共通していますね。優秀なスタッフたちをリードする統率力、そのなかで最大限の自由度を担保し得るやわらかい枠組みを用意する構成力、そして問題が生じた際のリスクをとることも含めた決断力。個性的かつ優秀なプロを多数輩出しているのもそこに要因がある気がします。けれどもそうした幸せなデザインができていた時代も遠ざかりつつあり、日本自体が疲弊して、社会が建築を評価しなくなってきています。その転換点のなかでこれからも変化し続けていくことを期待しております。

伊東──アジアのなかにはまだ元気なところがたくさんあるから、可能性も残っているはずです。佐々木さんとは《メディアテーク》以降も何度か一緒に仕事をしているのですが、やっぱりあのときほどエキサイトしてくれないんだよね(笑)。こちら側の責任でもあるので、自分たちが佐々木さんをもういちど興奮させるような提案を出していかなければならないなと思います。

佐々木──私自身の「揺らぎ」の話に引き寄せて考えると「リダンダンシー」の議論がそれと繋がる予感がしています。リダンダンシーは効率の追求を目的とする「最適化」の考えと対極のものとして捉えられがちですが、両者は相互に補完しあう概念です。もしもそれを私が徹底的にやり尽したあとに、伊東さんから強烈なパンチを食らって両者が合体するようなことがあるとすれば、本当に面白いことになる。そんなことを今日のお話をきいて思い浮かべました。伊東さん、ぜひもう一度《メディアテーク》クラスのパンチを食らわせてください。

[2016年11月12日、せんだいメディアテークにて]

いとう・とよお

1941年生まれ。建築家。伊東豊雄建築設計事務所主宰。作品=《シルバーハット》、《八代市立博物館・未来の森ミュージアム》、《大館樹海ドーム》、《せんだいメディアテーク》、《まつもと市民芸術館》、《福岡アイランドシティ中央公園中核施設 ぐりんぐりん》、《瞑想の森 市営斎場》、《多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)》、《座・高円寺》、《台湾大学社会科学部棟》、《みんなの森 ぎふメディアコスモス》ほか。共著=『建築の大転換』(筑摩書房、2012)ほか。著書=『風の変様体──建築クロニクル』(青土社、1999)、『透層する建築』(青土社、2000)、『あの日からの建築』(集英社新書、2012)、『「建築」で日本を変える』(集英社新書、2016)、『日本語の建築』(PHP新書、2016)ほか。http://www.toyo-ito.co.jp/

ささき・むつろう

1946年生まれ。構造家。法政大学名誉教授、佐々木睦朗構造計画研究所主宰。作品=《せんだいメディアテーク》、《札幌ドーム》、《金沢21世紀美術館》、《瞑想の森 市営斎場》、《ROLEXラーニング・センター》、《豊島美術館》ほか。共著=『構造・構築・建築──佐々木睦朗の構造ヴィジョン』(LIXIL出版、2017)ほか。著書=『構造設計の詩法──住宅からスーパーシェッズまで』(住まいの図書館出版局、1997)、『フラックス・ストラクチャー』(2005、TOTO出版)ほか。

おのだ・やすあき

1963年生まれ。東北大学大学院教授。都市計画・建築計画。作品=《苓北町民ホール》、《東北大学萩ホール》(いずれも阿部仁史と共同)、《伊那東小学校》(みかんぐみと共同)ほか。共著=『せんだいメディアテークコンセプトブック』(NTT出版、2001)、『オルタナティブ・モダン』(TNプローブ、2005)、『プロジェクト・ブック』(彰国社、2005)、『モダニティと空間の物語』(東信堂、2011)ほか。著書=『プレ・デザインの思想』(TOTO出版、2013)。

こにし・やすたか

1970年生まれ。構造家。小西泰孝建築構造設計主宰。作品=《神奈川工科大学KAIT工房》、《森のすみか-NEST-》、《上州富岡駅舎》、《立川市立第一小学校》、《中国美術学院博物館》ほか。共著=『ヴィヴィッド・テクノロジー』(学芸出版社、2007)、『構造デザインの歩み』(建築技術、2010)ほか。http://www.konishi-se.jp/

なんば・かずひこ

1947年生まれ。建築家。東京大学名誉教授、難波和彦+界工作舍主宰。作品=《なおび幼稚園》、「箱の家」シリーズほか。著書=『戦後モダニズム建築の極北──池辺陽試論』(彰国社、1998)、『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』(INAX出版、2009)、『進化する箱──箱の家の20年』(TOTO出版、2015)、『メタル建築史』(鹿島出版会、2016)ほか。http://www.kai-workshop.com/

ふくや・しょうこ

1971年生まれ。建築家。東北工業大学工学部建築学科准教授。AL建築設計事務所共同主宰。作品=《梅田阪急ビルスカイロビー tomarigi》、《(仮)八木山ベニーランドエントランスゲート》ほか。http://office-al.jp/

「佐々木睦朗 構造デザインの射程──せんだいメディアテークからの20年」

日時=2016年11月12日(土)、15:00〜17:30

会場=せんだいメディアテーク1Fオープンスクエア

登壇者=伊東豊雄+佐々木睦朗+小野田泰明+小西泰孝

モデレーター=難波和彦

司会=福屋粧子

http://sasaki-ten-sendai.info/

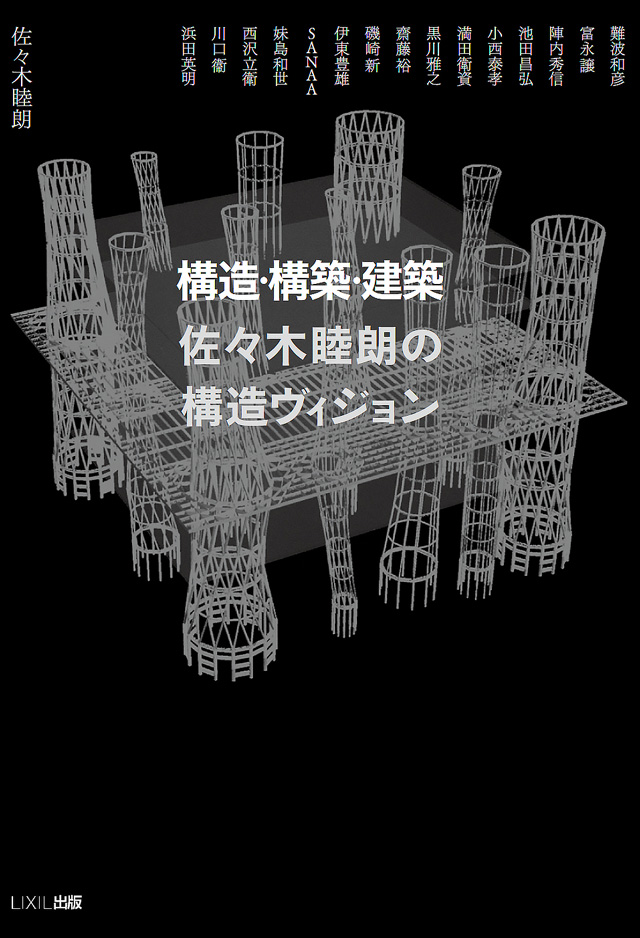

『構造・構築・建築

──佐々木睦朗の構造ヴィジョン』

著者:佐々木睦朗、難波和彦、ほか

ブックデザイン:鈴木一誌

本体価格:2,400円(税抜き)

A5判/308ページ

発行:LIXIL出版

2017年3月発行

ISBN 978-4-86480-028-0

書籍の詳細は出版社のウェブサイトをご覧ください

- [レクチャー1]伊東豊雄、[レクチャー2]佐々木睦朗

- [レクチャー3]小野田泰明、[レクチャー4]小西泰孝

- [討議]せんだいメディアテークからの20年