集団の想像とそのスタディ

ひと言でワークショップと言ってもその捉え方や手法はさまざまだ。例えば公共空間の機能やプランを参加者が意見を出しながら決めていくワークショップもあれば、その空間の使い方自体を考えるワークショップもある。テーブルを囲んだ議論だけでなく、敷地や街を観察してその資源を発見したり、地図の作成や演劇による発表などワークショップのかたちはじつに多様だ。いずれにしても「皆でよりよい場や環境を目指して行動する」ことは確かであり、それは古くからある祭りなどの伝統行事や水路の清掃・修理などの共同作業と基本的に同じである。そして、その共同作業は僕たち設計者にとっての日々の設計行為とも通じる。模型をつくって図面を描き、スタッフや建主、エンジニアや施工者などプロジェクトに関わるさまざまな人とともに建築をつくっていくこと。それは何十年、何百年と変わらぬ建築における創造的共同作業であり、改めてこの「設計」という視点からワークショップについて考えてみたい。

1400の意見

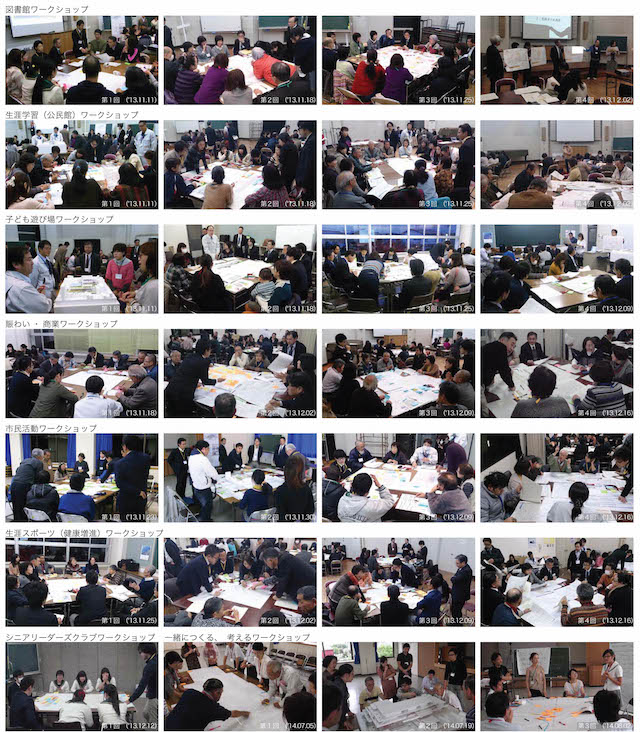

いま福島県須賀川市で東日本大震災の復興事業にあたるプロジェクトが進んでいる。図書館や公民館、子育て支援などの機能をもつ複合施設で2018年に竣工する予定だ[fig.1]。もうすぐ震災から6年経つが、被災した街の中心地に建つため、この施設にかける街の期待は大きく、約3年半のあいだに33回の市民ワークショップを行なってきた。そのうちの25回を設計が始まった最初の2カ月に開催し、約100人の市民から1,400以上の意見が挙がった[fig.2]。当時は無我夢中だったが、改めて思い返すと異常な頻度と数である。まるで千本ノックを受けるような苦しい期間だったが、この経験を通じて施設がもつ機能や方向性を僕たちはもう一度考え直すことになった。

望む望まないにかかわらず須賀川のワークショップは具体的に次のようなものになった。まず外的な条件として3つが挙げられる。

(1)当初は施設に入る機能が(図書館などの大まかなもの以外は)決まっていなかったため「図書館」「生涯学習」「子育て支援」「賑わい・商業」「市民活動」「生涯スポーツ」の6つのグループを市が設定し、それぞれに4回、さらに高校生ら青少年グループに1回のワークショップを実施した(25回=6グループ×4回+1グループ×1回)。

(2)参加者は市が決定した。各機能に精通する市民に市担当者から声がけした。

(3)ワークショップの専門家はいなかった。進行やまとめ役は設計者が務め、KJ法で意見を集めた。

その結果、このワークショップでは次のような結果となった。

──週に3回というペース、かつ各グループが同時並行で進むため、あらかじめ戦略を立てて臨むことはできなかった。ひたすら意見を聞き、議論するワークショップになった。

──挙がった意見を設計にフィードバックして次の回で提示することはできなかった。終止、プロポーザル案をもとに議論した。

──意見は多岐にわたった。各グループに沿った内容だけでなく「足湯が欲しい」や「和風の外観にして欲しい」といったさまざまな意見が出た。

以上のように、必ずしも綿密にプロセスをデザインしたワークショップではなかったが、議論の方向性を見ながら回ごとにテーマを変えたり、各機能に合わせて全国の先行事例や近隣施設を調査して議題に挙げるなど試行錯誤しながら、徐々に有意義なワークショップになっていった。

見えない市民

しかし、ワークショップを続けるうちに2つの疑問が湧いてきた。ひとつめは「ワークショップに参加している人以外の市民は何を思っているのだろう?」という疑問である。須賀川市は約77,000人の自治体だが、ワークショップに参加している市民はそのうちの約100人、わずか0.12%でしかない。新しく建つこの施設はもちろん市民全員のものだが、圧倒的多数にあたる残りの76,900人は何を思っているのか、また参加している人の意見が果たして市民の総意と捉えてよいのか、その捉え方によってはわずか100人の参加者に重い責任を課すのではないか、などいろいろと疑問が生じた。

例えば住宅をつくる際、建主と打合せをしながら設計を進める。「個室は3部屋欲しい」といった具体的なものから「家族の気配を感じたい」などのいくぶん抽象的なものまで建主のさまざまな要望が建築を考える最初のきっかけになる。さらに建主の普段の服装や何気ない仕草など、要望や言葉には現われないその人自身の性格や価値観を直に感じながらこれからつくる新しい住宅へ思いを巡らせる。こうしたリアルなコミュニケーションが建築を創造する大きな原動力になる一方、このワークショップ(とりわけ数をこなし有意義だと感じていたワークショップ)がじつは全体の1%にも満たない建主との対話だったことに大きな不安を感じた。特にこの施設は「市民交流センター」という名称が示すように図書館や公民館などをすでに利用している人以外の人(例えば学生や働き盛りの男性女性など)にも多く利用してもらいたい。だが実際のワークショップ参加者のほとんどが市が選定した"既存の利用者"だ。つまり「市民の意見を設計に反映し、完成後はより多くの人に利用して欲しい」という主催者側の希望に反して、「意見は全体のほんの一部でしかなく」「さらにその意見も偏った意見の可能性があり」「聞くことができない残りの大多数の意見にこそ施設の理想像や将来像を示す可能性がある」という大きな矛盾が生まれていた。僕たちはなかば建主が見えないなかで設計を進めていたのであり、僕たち自身が何よりその盲目さに気づく必要があった。

聞こえない声

2つめの疑問は「それぞれの意見の重さを何によって測るのだろう?」ということだ。全体の1%に満たないとはいえ1,400もの意見は相当な数であり貴重な意見だ。そのなかから実際にどの意見を採用するべきかという問題がまず生じる。というより、市民の意見を取捨選択すること自体が間違っているのではないか、一つひとつの意見の重さや価値をどうやって測るのか、という疑問が浮かんだ。例えば機械的に意見の多さや強さで採用の是非を決めることはできるだろう。あるいは法規や予算などの実現性や他施設との棲み分けなど政治的に判断することも可能だ。それらはプロジェクトを進めるうえでは必要な手続きだが、一方でその判断によって切り捨てられた意見は果たして建築にとって取るに足らないものだろうか。「足湯が欲しい」という意見を除くことは簡単だが(実際にも現実的ではなかったが)、真に重要なのは「足湯」を求めるその人の背景や希望であり、何より僕たち設計者は言葉の奥底にある潜在的な声に耳を傾ける必要があるのではないか。聞こえる声と聞こえない声、その両方が等しく存在することを知る必要があった。

以上の2つの疑問は、つまり「見えない市民の姿と聞こえない声をいかに想像するか」という、いわば雲を掴むような問題に向かうことである。それは「参加」や「共同」というワークショップが纏う一見美しい形式によって振り落とされた隠れた問題でもあるのだ。

想像とスケール

100人から77,000人を想像することは容易ではない。だが僕たち設計者は日頃からそういったスケール差のある想像力を養ってきた。例えばスタディする際につくる図面や模型は、実際の建築を1/100などのスケールに縮小したいわば仮想のものだ。作業の効率や共有の容易さなどさまざまな制約によって巨大な建築を縮小せざるを得ない。その結果、僕たちは縮小した仮想の世界を通じて現実を想像しているのであり、家具やプロダクトなどとは異なる建築特有の想像力を必要とされる。小さな模型を通じ、自分自身もミニチュア化して100倍の建築を思い描く。それは僕たちのなかに自然と身に付いているスケールを伴った想像力だ。

さらに複数のスケールを扱うことも重要だ。須賀川の場合、これまで1/800、1/500、1/300、1/200、1/100、1/50、1/30、1/20、1/10、1/5、1/2、1/1という12種類のスケールで模型をつくってきた[fig.3]。それぞれに特性があり、1/800は地形や街の密度などが模型に現われる一方、その建物自体の空間は見えない。それに対し1/100になると建物全体の空間は現われるのだが、街周辺との関係や建物細部のディテールは見えず、さらに1/10にスケールを上げると徐々にディテールが現われ、空間が消えていく。模型には「見えるもの」と「見えないもの」が存在し、僕たちは何度もスケールを横断することによってその「見えるもの」を現実に近づけ、「見えないもの」に輪郭を与えているのだ。

- fig.3──スケールの異なる模型

回数を重ねるにつれて僕はワークショップをスタディの延長として捉えるようになっていた。100/77,000という13番目のスケールに置き換え、その見えない全体像を建築と繋げて考えた。それは市民が主体であるワークショップのなかにもうひとつ別の主体、つまり設計者である自分自身を置くことでもあった。

想像と多様性

物理学者のレン・フィッシャーが「間違ったものも含め、多様な回答があるほど正解に近づく」という"集団の知恵"について書いている ★1。ある程度の規模をもつ集団では、そのなかの個別のほとんどの答えよりも、すべての答えを平均化した値の方が統計上、正解に近くなるという。例えばカモなどの鳥が群れをなして飛ぶときは個々の鳥が選ぶ方向の平均の方向に飛んでいるそうだ。個々の方向にはさまざまな誤差があるが、群れが大きくなるほどその誤差は相殺され正確な飛行になる。独立した多様な意思が揃うとき、仮にどの鳥(個体)も真実を知らなかったとしても、その集団は真実を知ることができるのだ。

ワークショップの参加者は市民全体の一部でしかないため、集団として不完全と言えるだろう。そのため"集団の知恵"を使ったとしても偏った答えになり兼ねないし、まして施設が抱える課題は鳥の「どの方向に飛ぶか」といった単純なものではない。しかし100人の多様な意見を区別せずにひたすら聞いていくうちに、やがて「市民はどこかで繋がりを求めているのではないか」という素朴な気づきが生まれた。言葉にすると単純なことだ。けれど市民の顔や声から垣間見えた他者に対する想いや次の世代への希望はこの被災した街がもつ大きな普遍性であり、何度も現地に通うなかで少しずつ実感してきたことだった。このワークショップを経て、僕たちはそれまで個別に考えていた図書館や公民館などの区分を取払い、施設の機能を統合する方向に向かった。市や設計側の体制も再編し、施設の使い方や運営方法を一から検討している。分節することが前提だった建築の空間構成に動線の繋がりや連続性を重ねていった。ワークショップで得た小さな気づきが、計画を大きく動かした。

その後もワークショップはかたちを変えながら継続している。"既存の利用者"以外の人も参加するようになり、施設完成後の使い方を皆で話し合ってきた。ただ、その度に僕は建築について考える。部分から全体を想像し、多様性のなかから普遍を得ること。それは新しい建築に向けた創造であり、いつも僕はこの場所に立ち返っているのだ。

註

★1──レン・フィッシャー『群れはなぜ同じ方向を目指すのか?』(白揚社、2012)

畝森泰行(うねもり・ひろゆき)

1979年生まれ。建築家。横浜国立大学大学院修了。西沢大良建築設計事務所勤務を経て、2009年畝森泰行建築設計事務所設立。主な作品=《Small House》(2010)、《山手通りの住宅》(2014、三家大地建築設計事務所との共同設計)、《須賀川市 市民交流センター tette》(進行中、石本建築事務所との共同設計)ほか。