ワークショップ的なものとの私的半世紀

──昨今は、建築に限らず、美術、まちづくり、情報、マーケティングなどでも「参加」ということが重視されています。「ワークショップ」は「参加」のためのひとつの方法ですが、アメリカ、イギリスで学び、経験してきたことからお話をお聞かせください。

- fig.1──卒業設計《SPREAD OUR AMENITY '71》

[以下すべての図版提供=新居千秋都市建築設計]

- fig.2──《梅ヶ丘中学校正門前ふれあい通り》

- fig.3──《横浜赤レンガ倉庫》

- figs.6,7──《大船渡市民文化会館・市立図書館 リアスホール》図書館(上)、ホワイエ(下)

- figs.8,9──《由利本荘市文化交流館 カダーレ》外観(上)、わいわいストリート(下)

- fig.10──《新潟市江南区文化会館》図書室から十字ストリートを眺める

- figs.11,12──《新潟市秋葉区文化会館》外観(上)、内部(下)

新居千秋──時代背景という意味でも、僕の学生時代からお話しする必要があります。当時の武蔵工業大学(現・東京都市大学)は、大学紛争のさなかで大混乱の状態でした。他大学の学生がガラスを割りに来たこともありました(のちにその男とは仕事で再会することになるのですが)。

建築の潮流としては、メタボリズム全盛でしたが、僕はそれとは距離を置いていました。学内に、長い歴史を持った学生の研究会がいくつかあり、所属した計画研ではさまざまな本を読み、SD法やKJ法について学んだりもしていました。原広司さんの『建築に何が可能か─建築と人間と─』(学芸書林、1967)がバイブルでした。またクリストファー・アレグザンダー『人間都市』(鹿島出版会、1970)にも感銘を受けました。毎日毎日、学校が紛争なので、級友や研究会の友人と、社会のあり方、計画とは何か、家族とは、などいろいろなことを延々とディスカッションしました。磯崎新による「きみの母を犯し、父を刺せ」という論考が出た『都市住宅』のコンペや、篠原一男が審査員で1年審査が延びた1972年の「新建築住宅設計コンペ」等を級友とやっていました。これが僕の最初のワークショップの経験ではないかと思っています。

卒業設計は《SPREAD OUR AMENITY '71》というものでした[fig.1]。港北ニュータウンで、「ヒューマンコンタクト」「個の自立」「時間に対応」「自然との融合と都市の快楽」「分配とサービス」「遊びの要素」という6つの観点から、イメージ写真を使って実際に人々と対話をし、それを元に街全体を計画するというものでした。同学年の栗生明や高松伸の作品とは随分違っていました。

大学紛争の一方で、世の中は経済成長と好景気の時代でした。就職先が全額支給で留学させてくれるということで、ペンシルバニア大学に進学しました。ジョン・ヘイダックやピーター・アイゼンマン、リチャード・マイヤーら「ニューヨーク・ファイブ」のエリート的な「ホワイト」に対して、「グレー」の中心地でした。ルイス・カーン、ロマルド・ジョゴラ、バックミンスター・フラーや都市計画家のエドモンド・ベーコン、ランドスケープ・アーキテクトのイアン・マクハーグがいました。ロバート・ヴェンチューリはちょうど"Learning From Las Vegas"(1972、邦訳『ラスベガス』鹿島出版会、1978)を作っていて、その手伝いもしました。また、6週間のオムニバスの授業の特別講師はローレンス・ハルプリンやクリストファー・アレグザンダーでした。地球規模から小さなプロダクトまでスケールを横断する思考や、ピュアなものとは違う多様性を受け入れる思考が形成されたと思います。

ハルプリンの授業は、ワークショップというよりも新興宗教のようでした。床に寝させられ「Feel earth !」と言われたり。彼が上半身裸になって机の上に飛び上がって「Peace」と叫んだかと思えば、突然妻のアンが裸に近い格好で踊りながら入ってきて驚きました。身体性と空間に関わる授業でした。

実践としては、麻薬患者の更生施設や、治安が悪いと言われていた街でボディランゲージでコミュニケーションをとって調査をしました。英語が得意ではありませんでしたが、とにかくいろいろなことを体験しました。ヒッピー文化華やかなりし頃でしたし、自分のなかでは混沌としたものとして血肉化されています。

ルイス・カーンの事務所で最後のスタッフとして働いた後、ロンドンへ移り、グレーター・ロンドン・カウンシル(Greater London Council, GLC)に務めます。関わった「テームズ・ミード・プロジェクト」はロンドン東部の住宅団地ですが、1970年代にはすでに都市デザインのかたちで解決しようとした計画が行き詰まっていました。スタンリー・キューブリックの映画『時計じかけのオレンジ』(1971)のロケ地で、モダニズム建築のなかで近未来の荒廃感が表現されています。そんな状態の街の将来を考えて、住宅を低層にし、道路や公園などの計画を見直し、住民の声を反映しようとしていました。チームは24人中イギリス人が5人だけで、多様な出自の人びとが集まっていました。

そこで感じたのは市民社会の強さです。日本のように、ひとつの公団がひとつのものを日本全国につくるのではなく、ある場所に役人が派遣され、建築家を雇って計画をし、それらのあとにようやく役所ができるのです。驚くべきは、そのGLCは1986年にサッチャー政権によって廃止されたことです。その後14年間、ロンドン全体を包括する単一の行政体は存在しなかったのです。不要だと言われれば役所自体がなくなってしまう、それくらいに市民の意識が高く、かつ説明責任が求められるのです。

日本での実践──ワークショップ黎明期

日本に戻り、最初にワークショップを行なったのは《梅ヶ丘中学校正門前ふれあい通り》(1986)です[fig.2]。象設計集団による《用賀プロムナード》(1986)などと同じ時期に、都市計画家の林泰義さんから紹介された仕事で、地元住民たちと一緒につくりました。身体障害者が通れるように、電力会社や警察の協力を得ながら、電柱を細くしてガードレールのライン上に動かして、有効幅員を 1.6m 程度確保したり、本当に細かいことを時間を掛けてやりました。当時の建築メディアにはまったく受けませんでしたが、住民参加の画期的事例だと思っています。一緒にやった卯月盛夫さんはその後早稲田大学の教授になり、当時学生で手伝ってくれた木下勇さんも今、千葉大学園芸学部の教授になっています。また、武蔵野美術大学教授の及部克人さんや、同じく教授になっている齋藤啓子さん率いる武蔵野美術大学の学生と、僕が率いる武蔵工業大学の学生と協働で、原寸模型を作るワークショップをやりました。この時みんなのなかにつくられたDNAが、アートディレクターの森本千絵さんなどへつながっていくようなワークショップの草分けになったと思います。

横浜市では、都市整備局の裏方のような仕事をしていましたが、《横浜赤レンガ倉庫》(2002、以下《赤レンガ》)の改修プロジェクトに携わる機会がありました[fig.3]。当時はネズミと鳩しかいないようなところで、プログラムも何も決まっていませんでした。ここでマーチャンダイズについて学び、劇場や商業施設のプログラムを考え、「ストーリー」をゼロからつくったのです。「1号棟」は劇場とギャラリーの公共施設とし、「2号棟」は3社の企業グループに参画し、事業提案や商業施設のコンセプトづくり、内装のデザインガイドラインまで作成しています。

この時に「Design Script(デザインのための脚本)」という概念が生まれました。大蔵省の臨時建築部部長であった妻木頼黄の設計による保税倉庫であったという建物自体の歴史はもちろんのこと、同時代にできた世界の建築を調べてコンセプトを見出し、また、飲食店での料理からテーブルやお皿の大きさ、お土産まで、検討や研究を重ねました。僕が今こんな体型になってしまったのは、テナントの選抜にまで関わったからです(笑)。200回以上ワークショップを繰り返しました。

歴史的な建物がすでに持っている力があり、建築家の「スタイル」によって作っていくのではなく「Design Script」によって、みんなが共有できるようにエンディングを自由に変えていくという方法です。《赤レンガ》はいまでは一大観光地となって、とても賑わっています。

技術との関わり──3Dモデリングの導入

──主要プロジェクトのリストを時間順に見ると、《大船渡市民文化会館・市立図書館 リアスホール》(2008、以下《大船渡》)に飛躍があり、デジタル技術の導入が顕著ですが、どんな契機があったのでしょうか。

新居──2002年に《赤レンガ》がオープンした頃、じつは建築の仕事を辞めようと思ったことがあります。仕事もあまりなく、現代建築は歴史的建築物になかなか勝てないとも感じていました。そんな時に、奥さんに「まあ昔から知っている人にちょっと会いに行ってみたら」と言われました。2004年にフランク・ゲーリーに会いに行くと「僕なんか精神病院を行ったり来たりだから、君のほうが全然マシだよ。頑張ったほうがいい」と言われました。ゲーリーの事務所では「CATIA」という飛行機をつくるときのソフトウェアを建築に応用しているのを見ました。また、ノルウェーの事務所スノヘッタのシェティル・トレーダル・トールセンや、スペインのエンリック・ミラーリェスの奥さんベネデッタ・ タグリアブエにも会って勇気をもらいました。その後、フェルナンド・メニスに出会い、いまでも「We are twin」というメールが来るくらいの仲です。

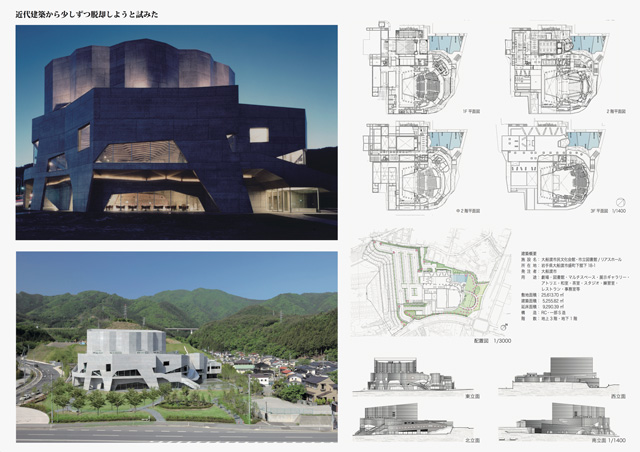

《大船渡》は、2004年にプロポーザルコンペで選ばれて設計を始めました[fig.4]。四角い箱型のボリューム構成から、ワークショップで徐々に形が変わっていきました。2005年にロンドンから新居未陸が帰国して事務所に入ってきました。彼はピーター・クックに学んだあとに、キャサリン・フィンドレイがセシル・バルモントと一緒にやっていたプロジェクトに参加し、3Dモデリングを習得していました。事務所に「Rhinoceros」を導入し、試行錯誤を始めたのです。当時はまだ「立体的な座標点」では定義ができなかったので、《大船渡》では、平面図(水平方向の断面図)をたくさん切っていくという形式でした。施工上も25cmずつ下から順番に型枠を重ねていって、形を作っています[fig.5]。ホール内部は、永田音響が《ウォルト・ディズニー・コンサートホール》(設計:フランク・ゲーリー、2003)を手がけたあとで、シューボックス型ではなく、3Dの音響シミュレーションによって独自の形を導き出しています。

思い返せば、デジタル技術との出会いは学生時代に遡ります。当時の武蔵工業大学は、原子力発電や水素自動車など流行を追っていて、プログラミング言語「FORTRAN」を習いました。ペンシルバニア大学には、原子爆弾に関与したノイマン型コンピュータ(真空管型)の部屋があり、嫌悪を覚えたのを強烈に覚えています。

《黒部市国際文化センター/コラーレ》(1995、以下《黒部》)を設計していた1992年には、事務所に500万円のマッキントッシュを導入しました。3Dでしか解けない複雑な設計で、ウォークスルーのムービーまでつくりました。バーナード・チュミがコロンビア大学に「ペーパーレススタジオ」をつくったのが1994年ですから、かなり早かったわけです。《黒部》は日本建築学会賞作品賞を受賞しましたが、そうしたデジタル技術の面ではほとんど評価されませんでした。

マーシャル・マクルーハンがすでに言っていたように、ツールが変わると文化や職能が変わります。アメリカではシンギュラリティやAIによる危機など、以前から議論されていたにもかかわらず、日本ではようやく最近メディアで目にするようになっています。そうした話は10年遅れていると思います。日本の建築業界では、BIM(Building Information Modeling)の議論も始まっていますが、それはペーパーレススタジオからの流れや、僕らが使っている技術とは別物です。BIMによって効率をどんどん高めていくと、設計事務所の仕事がどんどんなくなり、個性のない「ジェネリック」な建物ばかりになる可能性があると懸念しています。

僕自身がコンピュータを操作することはありませんが、そうした社会の変化について勉強したり考えたりすることが昔から好きなのです。たくさん本を読んで考えるというトレーニングはアメリカで受けました。技術自体は若い人や得意な人が使えば良いと思いますが、建築家という職能がどうなっていくのかや、誰がどう使うかに興味を持っているのです。担当スタッフが違えば、それぞれコンピュータの使い方も違いますから。

ワークショップと3Dモデリング

──ワークショップによって、なぜあのような複雑な公共建築が実現できるのでしょうか。

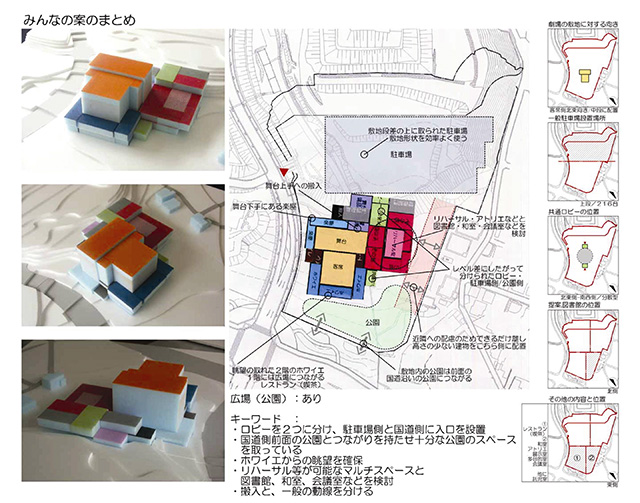

新居──《大船渡》について具体的にお話します。2004年に最初のワークショップがありました。110名ほどの方々が集まってくださり、話し合いをしました。「みんなで考えたほうがおもしろいものになるし、アンケートには何を書いてくださってもいいです」という話をしました。その次は「大船渡探検団」と称してバスツアーをして、一緒に地元の食べ物を食べたり、観光マップに載らないような場所に行きました。その後、敷地模型にボリュームを置いてもらうワークショップを行ないました。ここで、例えば元の平面計画が反転してしまうようなこともありますが、機能的におかしくなければ何でも受け入れるのです。

地元の景勝地「穴通磯」の写真を持ってきた人がいましたが、そうしたアイデアを拡大・拡張していくのです。僕たちのワークショップの特徴は、専門家やコーディネーターに任せず、何でも自分たちでやることです。固有の文化を体で学び、人々と話し合うことで「地域に適したオンリーワン」の建築になるのです。当然さまざまな反対意見も出てきますが、じっくり話を聞いて、みんなで協力しようと伝えます。民主主義だけで設計することはできませんが、民主主義によっていろいろな意見が出てくるので、それらを吸収していくのです。みんなの記憶のなかにあるものや意見を「喚起」★1し、「成り行き」でつくっていくことが重要です。

《大船渡》では、コンペ時のプログラムにはなかった図書館も入れることになりました。ワークショップの過程で劇場を少し小さくしたのですが、その分余った隙間に図書館機能を入れ込むことにしたのです[figs.6,7]。今の時代、劇場機能だけではなかなか人は来てくれませんし、外皮の躯体が兼用できる分、新しく図書館を別の場所に作るよりも安く作れることがわかりました。ロの字型平面で、劇場の周りを立体的に囲んでいます。斜路なので、身体障害者の方と実験もしました。基本設計が終わってからも、市民の意見を聞き、「畳でゴロゴロしたい」という希望に即して機械室のボリュームを持ち上げて畳の場所をつくったりもしています。何の変哲もない図書館ではなく、映画のシーンに使われるような図書館であるべきだと思いますし、こうした不思議な場所に一緒にいる人たちのほうが良い関係になると思うのです。

ワークショップを続けていくうちに、建物の位置はどんどん敷地斜面の上のほうへ移動していきました。理由はよくわかりませんでしたが、住民の人たちのある種の「勘」がなければこの建物は東日本大震災による津波で浸水していたかもしれません。震災後、数少ない無傷の建物として、突然避難所になりました★2。館内のさまざまな場所が滞在や支援物資置き場として使われました。

《由利本荘市文化交流館 カダーレ》(2011、以下《由利本荘》)も《大船渡》と同じく、直線による四角いボリュームの構成からスタートしています。市町村合併によってできた由利本荘市は、旧市町村それぞれの考え方があり、地元の方々、役所の人たち、高校生や秋田県立大学のみなさんなど、多くのグループの意見を調整していきました。

由利本荘市の将来を見据え、ふたつの敷地を一体化し、館内に「わいわいストリート」という、南北を貫通し、4つの出入り口をつなぐ明るい主導線をつくっています[figs.8,9]。全体のモチーフは「宇宙戦艦ヤマト」です(笑)。「ごてんまり」やプラネタリウムが名物で、科学にも力を入れている町だったので、ワークショップのプロセスのなかで、段々と「宇宙船」とか「星座を表現してほしい」というような話が出てきたのです。

ホールは、固定席派と可動席派、どちらの意見も活かすよう、日本初の固定席と同等の性能を持つ可動席をメーカーと開発しました。10通り以上変化する多目的ホールです。客席を格納し、後方の壁面を開くと、市民活動室、ギャラリー、ポケットパークをつなぐ4.5×12.5×135mのトンネル状のフラットな大空間ができます。

また、図書館はお話し室を計画し直し、ボランティア室との連携や図書館事務室と管理事務室の配置も考えて、約200枚の実施設計の図面を捨てて大規模な設計変更を行ないました。プラネタリウムと天体観測室も元々は円形平面でしたが、段々と変わっていきました。ダンスホールや講演会場としても使えて、寝転がることもできます。コンビニや地域物産館を入れることもあとから決まりました。地域物産館は24もの「道の駅」をリサーチして作っていきました。

こうした変更を重ねていくうちに、全体の形もインコンシステンシー(inconsistency、不一致、矛盾)なものになっていったのです。地方都市の施設はスカしたデザインではなく、身の丈に合った、みんなが来やすい雰囲気のほうが良いと思います。「やり過ぎ」と言う人もいますが、議論を聞いていると、どこかで自然と終着していきます。模型を見せて理解してもらい、丁寧にストーリーを説明をしながら「そこにしかない」ものをつくれば必ず納得してもらえます。

結果的に、人口8万人以下の市で、1日平均約2,000人、年間58万人が4年連続で来る施設になりました。「カルチュラル・サステナビリティ」と呼んでいますが、未来の担い手となる高校生にワークショップに参加してもらったり、管理運営から地域物産館での商品までも考えることで、持続的に愛着を持ってもらえるものになったと思います。

《由利本荘》は、技術的には最先端です。《大船渡》と設計時期が1年違っているのですが、ここでは立体的な座標点によってすべてを定義し、構造、設備、照明位置やボルトひとつにいたるまで3Dモデリングしています。施工の検討も同時に行ないました。構造はロンドンのArupと共同しましたが、柱や梁といった構造的な区別がなく、マングローブの根のような形の全体で解かれています。ワークショップを続けるなかで、部屋の大きさ、廊下のあり方など、さまざまな要望を取り入れていくと、1階と2階の平面がずれていくこともありますが、高度な構造解析によってそのずれを逆にデザインにも活かしつつ、みんなが使いやすい平面を実現していくことが可能になりました。

父《大船渡》、母《由利本荘》とその子供たち

──その後《新潟市江南区文化会館》(2012、以下《江南区》)、第29回村野藤吾賞を受賞された《新潟市秋葉区文化会館》(2013、以下《秋葉区》)など、数多くの公共施設を設計されています。

新居──僕らのなかでは《大船渡》が父であり、《由利本荘》が母、新潟市の2つなどはその子どもたちという位置づけです。

《江南区》は既存の図書館、公民館、郷土資料館と、新設の劇場の4つの機能を「十字ストリート」で分けつつ接続しています[fig.10]。それぞれの機能に対する面積の振り分けが問題となりましたが、既存施設の実測調査などを踏まえて議論を重ねていきました。郷土資料館の展示物は、地域の人たちによって家の蔵などで眠っていた民具などが集められ、それらが整理・陳列されていて、素晴らしい展示になっています。ここでも要望を取り入れることと、光環境、空調設備等を統合する3Dモデルが重要でした。不均質な空間をポリゴン状の構造で解いています。

《秋葉区》は、すでに隣の江南区で設計をしていたので、コンペではダメだろうと思い、思い切って最初から「里山」のイメージを持つ円形平面の建物を提案しました[figs.11,12]。ワークショップでは、3,000平米に500席のホールをはじめとした機能が収まるよう、立体的な調整をしています。FEM解析によって、人のスケールを超えた高さ2,250mm以上のところで鉄筋コンクリートの骨格が複雑にねじれています。ホールもコンクリートのみで作った珍しいものですが、柔らかさもあり、ヤマハの測定によると特に低音は世界一の音質が実現されています。

こうしたきれいな建物を設計することもできるのですが、僕としてはみんなでいろんな話をして右往左往、試行錯誤したほうがおもしろいと思っています。学会賞も村野藤吾賞も、形としての評価が大きいと思いますが、僕にとっては対話やプロセスが重要なのです。

──コスト面や施工面ではどのような工夫をされているのでしょうか。

新居──3Dモデリングやモックアップによって工法や材料を把握します。施工面では、じつはかつての同級生的なつながりですでにリタイアした大手ゼネコンの現場監督たちや昔一緒に仕事をした現場所長に連絡して、その都度相談に乗ってもらっています。ある意味で力技ですが、建築があまりスマートになり過ぎるのも良くないと思います。図面を描いてお仕着せで作るというよりは、技術を使い、人を探し、現場で職人さんたちとも仲良くなって、何とか作り上げることが大切です。ジェネリックでスマートな建物であれば、将来AIが設計できますから、建築家の仕事はなくなります。結果、現場のことをよく知っている人しか残らないのかもしれません。CADオペレーターと、ディテールまで考えている設計者が描く図面は明確に違います。

ワークショップによって社会を変える

新居──日本と海外のワークショップの大きな違いは、市民社会への意識、そしてイーフー・トゥアンが言うような「Topophilia(場所ヘの愛)」です★3。普通の人は意識的ではないので、それを育み、自分たちの場所だと思ってもらうためにワークショップが必要なのです。欧米ではそうした過程はあまり必要ではありません。

1990年代、大分県の平松守彦知事が、磯崎新さんやプランナーの蓑原敬さんたちや、実働部隊として栗生明、岩村和夫と私の3人の建築家を起用して、建築を核とした地域活性を考える「アメニティタウン構想」がありました。平松知事は「一村一品運動」を提唱しましたが、これは「一村一風」(ひとつの村にひとつの景色)をつくるというものです。そうした仕事のなかで、社会学者の鶴見和子さんから「内発的建築」とはどうあるべきかについて、さまざまな薫陶を受けました。これまでの人生でいろんな方にお会いしましたが、鶴見さんは出色で、その思想に感銘を受けました。自分たちの地域にどういうものがあるべきかは、少数の役人やコンサルタントが決めるのではなく、みんなが発言し、ワークショップをすることで、変わっていくのです。施設ができたあとも、本来市民が自分たちでNPOをつくって、自ら管理運営していくべきだと思います。

役所の人からワークショップの台本を用意されることもありますが、とんでもないです。ワークショップは免罪符ではなく、既得権や既成概念を壊していくためのものです。僕らはいつも本気です。僕は体力があるほうだから、1日10時間くらい議論していれば大体仲良くなりますよ(笑)。これまで経験して学んできたのは、何でも深く勉強して、みんなでおもしろがってやることの大切さです。

既存のものを否定して代案を出すまでは、無償でやらなくてはいけませんから、各地でコンサルタントらと戦い続け、瀕死の重体になりながらも、なんとか生き延びています。劇場や博物館のコンサルタントは街のことまでちゃんと考えていませんから、郊外の敷地にしてしまったりするのですが、本来は街の人も建築家も一緒に敷地から考えるべきです。

今の日本では、すぐお金になるとか、効果が見えるようなことが評価されていますが、そうではない「文化」がもっとあるべきです。設計に掛けた時間が長ければ長いほど良い建物になる確率が高まります。ワークショップは、そのあいだずっと設計し続けられるという利点もあります。ただ、設計料は変わりませんから大変なのですが。そうしたワークショップによる作業量や責任に見合った設計料についてみんなが考えてくれたり、3Dに関して言えば、シンガポールのように国主導での制度改正が必要だと思います。

今、世の中では建築家の職能がまったく信じられていません。メディアでは、その能力や仕事を知らない人たちがそうした発言をしています。国交省の人たちもなぜかデザインビルドが好きです。建築の哲学や、社会的な批評がどんどんなくなってきていますから、「10+1 web site」には期待しています。

僕らは絶滅寸前の恐竜みたいなものかもしませんが、建築家がいろいろなことができるとまだ信じているのです。日本の建築設計業界や特に公共の職員たちが間違っているのは、事務所の人数が多いことや、直近の10年などといった、近年の業績で評価されることです。一方で最初から若い人だけが参加できるようなコンペも偏っています。年齢などによって限定せず、オープンでフェアなコンペをやるべきです。

僕ら自身は実績がないのでなかなかコンペに参加できないのですが、いつか学校を設計してみたいと思っています。

[2016年12月27日、新居千秋都市建築設計にて]

註

★1──新居千秋『喚起/歓喜する建築』(TOTO出版、1999)

★2──五十嵐太郎『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房、2011)

★3──イーフー・トゥアン『トポフィリア 人間と環境』(筑摩書房、2008)

新居千秋(あらい・ちあき)

1948年島根県生まれ。建築家。1971年武蔵工業大学(現 東京都市大学)工学部建築学科卒業。1973年ペンシルベニア大学大学院芸術学部建築学科修了。1973年ルイス・カーン建築事務所。1974年GLC(ロンドン市テームズミード都市計画特別局)。1980年新居千秋都市建築設計設立。元東京都市大学教授。