銃を与えたまえ、すべての建物を動かしてみせよう

──アクターネットワーク論から眺める建築

──アクターネットワーク論から眺める建築

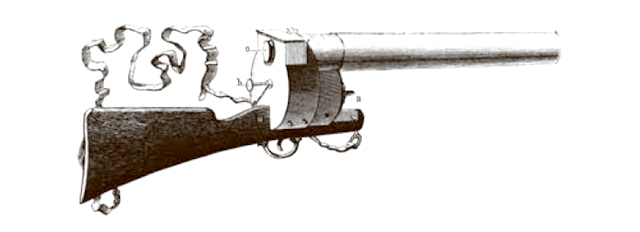

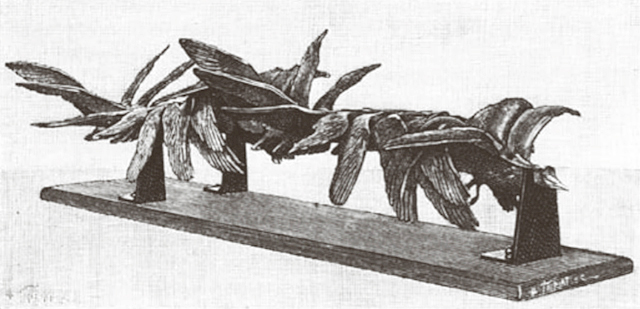

建築物というのは、動きの生理学をめぐるエティエンヌ=ジュール・マレーのよく知られた探究と真逆の問題を孕んでいる。「写真銃」の発明を通して、マレーはカモメの飛行を一時的に止めようとした──つまり、途切れることのないカモメの飛行のフローを、コマ撮りという形式で、連続した静止画として見られるようにしたのである。それまでは観察者を回避してきたとも言えるフローの仕組みを、コマ撮りとして明らかにしたのであった。今われわれが必要としているのはまったく逆のメカニズムである。すなわち、建築物が内包している問題とは、それがあまりにも静的に見えるということである。動き、飛行、あるいは変化の連なりとして建築物を捉えることはほぼ不可能に思える。これは自明であるが──特に建築家にとってはもちろん当然だが──建築物とは本来、静的なオブジェクトではなく動いている「プロジェクト」である。一旦建てられれば経年変化し、利用者によって姿形を変え、建物内外で起きる出来事によって変更を加えられ、修復され、さまざまなものが混在しながら原型を留めないほど変わりゆく。それにもかかわらず、問題はマレーの写真銃に相当するものがないことである。建築物を描くとき、それはまるで建築事務所の応接室でクライアントがパラパラめくる光沢カラー雑誌に掲載されているような、不変で鈍重な構造にすぎないものになってしまう。もしもカモメの飛行をコマ撮りできなければ、マレーはもどかしかったに違いない。同様に、建築物を構成するプロジェクトのフローを、ひとつの連続した動きとして描くことができないのは非常にじれったい問題である。マレーは自身の眼が捉えたものを視覚的な入力装置に落とし込んだ。人工的なデバイス(写真銃)を発明したからこそ飛行の生理学を確立できたのである。同じように、建築においても、静止画としての建築物が本来もっている連続フローをコマ撮りするための人工的なデバイス(理論)が求められているのである。

建築物=静的な構造という奇妙な概念を裏づけているそもそもの原因として、透視図法の美しく力強い性質が挙げられよう。ユークリッド空間の住民などもちろんいない。まず不可能だろうし、時間といった「4次元」を加えても、この座標系が「住まい」に内包された複雑な動きのより良い受け皿になるわけではない。しかし、ルネサンス期に発明された遠近法を使って建築物を描くとき(すなわち、より動的ではあるがコンピューター設計とさして変わらない方法で描くとき)、ユークリッド空間は写実主義的表現だと言える。建築物の静止画は、あまりにもうまく描かれすぎるという危険性を孕んでいるのだ。

一方で、3D-CADによって描かれた完成予想図がまったくもって非現実的であることも憂慮すべきだ。気性の荒いクライアントの存在や、彼らの相容れない要求は、完成予想図のどこに配置されているのか? 法的制約、その他都市計画における制約はどこに盛り込まれているか? 予算編成のプロセス、さまざまな予算オプションについては? 一連の物流システムはどこに位置づけられているか? 熟練実務者と非熟練実務者の間で微妙に分かれる評価については? 利用者、近隣コミュニティ、クライアント、政府代表や市当局といった多くの相容れないステークホルダーの果てしない要求に応えるべく、幾多もの建築模型が修正に修正を重ねられるが、これらはどこに保管されるのか? 変わり続ける建設計画をどこで統合するのか? 建築物が「建てられる」環境、もっと言えば建築物が「生きられる」世界ではなく、紙の上で「描かれる」空間がユークリッド空間であることを自認する前に、一度立ち止まる必要がある。ここでマレーの問いに反対からアプローチしてみよう。死んだカモメはどのように飛ぶのか教えてはくれないが、そもそも低速度撮影が発明されるまでは、死んだカモメこそが飛行について教えてくれる唯一の題材だった。同様に、オブジェクトとして建築物を描いても(もしくは写真を撮っても)、プロジェクトとしての建築物の「飛行」について何も知りえないのは明らかである。それにもかかわらず、あまりに多くの次元が欠けていることを示すために、建築物の正体を「捉える」唯一の方法として採用されているのがユークリッド空間なのである。建築物を静的なオブジェクトとしてしか検討できないのは、空高く飛ぶカモメがどう動くか捉えられないまま眺め続けているようなものだ。

われわれがユークリッド空間とだいぶ異なる世界に住んでいるのは自明である。現象論者(とジェームス・J・ギブソン派の心理学者)は、身体化された精神の環境経験のあり方と「マテリアル」なオブジェクトの「客体的」形状とのあいだに、とてつもない隔たりがあることを示してきた。ユークリッド空間を突き進む「ガリレオ的」実体、つまり「生きられた」環境にある「人間的」実体というものを高めようとしたのである★1。これは非常に重要な試みである。しかし建築においては、建築理論をつねに麻痺させてきた主体的次元と客体的次元の対立が再生産されるにすぎない。建築業界とエンジニア業界の間の軋轢については言うまでもない(そしてそれが哲学にもたらした悲惨な結果についても同じことが言える)。ここで非常に問題なのは、紙面上の設計図と射影幾何学がいわゆる「マテリアル」な世界をうまく描いているにもかかわらず、正当に評価されていない点である。これこそが現象論全体の隠された前提だと言える。つまり、人間の主体的次元は、幾何学的図形と数学的計算によって描かれる「マテリアル」な世界にこそ与えられなくてはならないのだ。分業というのは、人間のパースペクティブの「生きられた」次元を物質的存在の「客体的」必要性に加えようとする者たちが想定する考え方である。しかしここで矛盾しているのは、彼らは人間をモノに変換するのを回避するために、まず「モノを製図に変換」しなければならなかったことである。建築家、クライアント、ミシェル・ド・セルトーの言う「歩行者」、あるいはユークリッド空間には存在しないヴァルター・ベンヤミンの言う「フラヌール」だけではない──建築物そのものも加担しているのだ! もし人間の身体化された経験を「マテリアル化する」のが不正義だというのなら、物質を「描かれうる」ものに変換することのほうがよほど不正義である。ユークリッド空間とは、モノにアクセスする(知見を得て、操作する)手法であり、変貌させずに(つまりいくつかの特徴を残したまま)建築物を動かす手法である。それゆえ、モノがユークリッド空間の「なかに」あるわけではないのだ。言い換えれば、モノの実体(木、鉄、空間、時間、絵の具、大理石など)を維持するために形を変えるという手法ではけっしてありえない。デカルトの「物質=広がりをもつもの」は、世界そのものに関する形而上学的な性質を指しているのではない。むしろ、白紙に図形を描き、伝統的手法を用いて陰影をつけるという、きわめて微細で、時代錯誤的で、技術的限界のある方法を指しているのだ。この哲学的視点をさらに掘り下げると、ユークリッド空間とはより主体的で、人間中心的で、実体を掴むための知識中心的な方法である。すなわち人間「とモノ」が世界でうまく生き抜く方法を評価していないのだ。もしも現象論が、人間をモノに変換する誘惑に抵抗している点において高く評価されるのであれば、むしろマテリアリティをオブジェクティビティに変換するというとてつもない誘惑に抵抗していない点こそ断固非難されるべきだ。

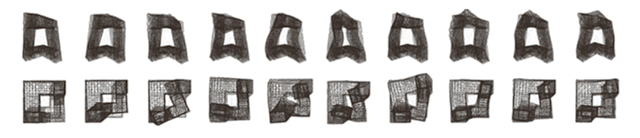

しかしさらに特筆すべきなのは、ガリレオ的オブジェクトがボールのように転がっていくこの名高いユークリッド空間が、建築物を描くという行為の記述子になっていないことだ。建築家がプロジェクトの超初期段階で、自身の脳内イメージや、同時に想定されうるステークホルダーの数を把握すべく、ありとあらゆる製図や模型を複数作らないといけないことがその証左である。製図と模型は、建築家の脳内で湧き上がるファンタジーを即座に翻訳する手段ではない。また、デザイナーの発想を実体ある形に落とし込み★2、強靭な「主体的」想像力をさまざまな「マテリアル」な表現に変えるようなプロセスでもない★3。むしろ、これら数百もの模型と製図は、触知的な想像力を促し★4、クリエイターを絶対服従させるかわりにあっと驚かせ、建築家の奇想天外なアイデアを具現化し、建築物を取り巻く新しい知見を提供し、今まで実現不可能だったようなシナリオを作るのを手助けしてくれるものだ。建築事務所で生み出される製図の進化を追いかけるのは、まるで大道芸人がジャグリングでボールを次から次へと増やしていくのを眺めるようなものである。製図と模型の技術刷新によって課題はその都度乗り越えられ、建築物のありとあらゆる可能性を追求するべく必要な要素が加えられる。すなわち、建築物を最終的に「手に入れる」ために、いくつもの次元を加えていくこうした活動を「3次元」に限定するのは妥当でない。土地区画規制、新素材、融資スキームの変更、地元住民の建設反対運動、建材の諸々をめぐる制限、最新のトレンド、新規クライアントの関心事項、設計事務所に吹き込まれる新しいアイデア──こうした制約が新しく出てくるたび、これらを把握しそれぞれに対応しうる製図方法を新たに考案することが求められるのだ。

つまりこの飛行において、建築物が一時も動きを止めることはない。本来「モノの本質」であったはずのユークリッド空間の形態をとることがまるでないのだ。ここに「象徴的」で「人間」味があり「主体的」で「アイコニック」な次元を加えることができよう。すなわち、模型と製図が絶え間なく生産され、建築物が次々に立ち並び、同時に修正・改良されていく。建築家は建設業者とエンジニアの目の前で、膨大な模型および製図と建設中の建物の間を行き来し、見比べながら手直ししてアップデートする。建築家が描いた製図はまず工学的な設計図になり、さらにそこから現場の作業員が使う(つまり壁に貼られ、アタッシェケースの中に畳み込まれ、コーヒーやペンキの染みがつく)紙へと変化する。途方もない変貌を遂げ、その過程で「3」次元の設計による限界というものは一切無視される。建設工程に同意したうえで製図に捺印するとき、これは長さ、高さ、奥行きについても理解しているということなのか? 寸法許容差に準法的基準が加えられるとき、どのユークリッド次元を指しているのか? 変化のフローは止まることがない。一旦建築物が完成すれば、そこに勤務し、またメインテナンスする人々の目には不透明に映るという新たな問題が立ち上がる。すると今度は、各パーツの場所や、緊急時や修理時のアクセス方法を把握するのにまったく新しいダイアグラムやフローチャート、建材とラベルが必要になる。つまり、こうした書き換え作業を通じて連綿と変化し続けるために、建築物がユークリッド空間に収まることがないのだ。それにもかかわらず、われわれは建築物の本質を、まるで「物質=広がりをもつもの」を通じて、変化を前提とせず作られたホワイトキューブを捉えるのと同じように考えてしまうのである。

建築物を変化のフローとして(マレーの写真銃に相当する理論的なものを通して)捉えるために、静的な景観としての建築物を放棄する利点とは何だろうか? ひとつは、もちろん、主体/客体という次元の垣根がなくなることだろう。

もうひとつは、モノがもつ多くのマテリアルな次元が正しく扱われることであろう(つまり、3次元空間という欺瞞めいた認識論的束縛に限定することなく)。物質とは、あまりに多次元的で躍動感に満ち、あまりに複雑でわれわれを飽きさせず、あまりに反直観的であるため、亡霊のようなCADスクリーンショットの完成予想図で表現するのは不可能なのだ★5。同様に、建築理論で検討されてこなかった多くの予測不可能なエージェンシーから成る複雑な集合体を採用しているのが建築デザインである。ウィリアム・ジェイムズが論じていたように、われわれマテリアルな実体は、ひとつの宇宙ではなく「多元宇宙」のなかで生きているのである。こうしたデザインの本質は、物理学モデル、発泡剤やカッター★6、レンダリング、コンピューター★7といった非人間と建築家が繋がる限りにおいて明らかにされるだろう。建築家は、思考、製図、模型制作、手直しといった補助と補強なくして建築物を捉えることはできない。そして、これこそが建築をモノ的な観点で興味深いものにしているのだ。つまり、建築人類学における小さき探究、すなわち物質と形状をめぐる最も小さな実験は、建築家がどれくらい多様な道具を備えていなければいけないのかを示すものだ。想像力を駆使し、また身体に深く根づいた思考を手段として、新しい建築物を可視化するための最もシンプルな手続きをとろうとしているのだ。そして最後にもうひとつ利点を挙げるとすれば、人間のさまざまな要求が、彼らが大きな関心を抱く建築物としての「同一光学空間」にぴったり当てはまるということだ。建築物がつねに「モノ」であり、語源的には多くの相容れない要求が衝突する塊であるにもかかわらず、同一空間のなかで相容れない要求を「描く」のが完全に不可能だというのは矛盾している。これまでの建築理論をさかのぼって考えてみても、建築物というのが紛争中の領域であり、結局のところ何か意味あるものに還元できていないのは自明である★8。建築物がもつ動きを参照し、その「辛苦」を説明することによってでしか存在を証明することができないのだ。経年的に蓄積していく建築物の論争やパフォーマンスのようなものだ。具体的には、例えば、建築物の変化に抗い、そこを訪れる人々のある行動を野放しにし、あるいはよそ者を妨害し、傍観者を苛立たせ、市当局を試し、異なるコミュニティのアクターを動かす。そして、争いとは無関係の「外にいる」静的なオブジェクトを目にし、あるいはわかり合えない人々のそれぞれの狙いを耳にするが、それでもなおこの2つを同時に描くことができないのだ! 透視図法が発明されておよそ400年、射影幾何学が確立されて200年経つが(射影幾何学は、ブルゴーニュ地方の小都市ボーヌ出身のマレーと同郷のガスパール・モンジュによって発明された!)、いまだ納得のいくような空間の描写方法は見つかっていない。現在ある限りの強力な視覚ツールをもってしても、レオナルド=ダ・ヴィンチ、デューラー、あるいはピエロ・デラ・フランチェスカを超えることはできないだろう★9。建築物は、物議を醸すようなデータスケープの「航路」として描かれるべきなのだ。すなわち、活気に満ち成功と失敗を繰り返すプロジェクトのシリーズとして、不安定な定義と専門知識がつねに入れ替わる軌道として、扱いにくい素材と建築技術がもつれ合う軌跡として、そしてユーザーの気まぐれな関心とコミュニティによってコロコロ変わる評価の連なりとして描かれるべきだ。言い換えれば、最終的には建築物を稼働中の変調器として描くことができるようにならなくてはならないのだ。つまり、時間--空間に生産力を「組み立てる」のに、強度を調整し、ユーザーを関心づけ、人々をごちゃ混ぜにし、アクターのフローを「密」にし、それらをうまく「配置」するような変調器として描かなければならない。つねに変容し続ける建築物は、明らかな類似空間を穏便に独占するのではなく、むしろ開回路内をスムースに進むべく、囲い込まれたものとして概念化されラベルづけされた空間を去る。だからこそ建築物というのは、複雑で論争を招く多元的宇宙空間のカモメの飛行のように、開口部と閉口部の構成物として立ち現われる。さらにはネットワークという軌道のなかで自由に動き回るアクター、データ資源、リンク評価の速度を遅らせたり変えたりもする。建築物はけっして静的に囲い込まれてはいないのだ(MACOSPOL[Mapping Controversies on Science for Politics]プロジェクトを参照)。

建築物をカモメの飛行のように捉える最大の利点は、コンテクストがきれいさっぱり排除されることだろう。レム・コールハースが「コンテクストなんてくそくらえ」と言ったことにも近い。しかし、コンテクストが忌まわしいのは、それが定位置にのさばりついには腐食してしまうからだ。建築物の動きとフローをありのままに眺めることができれば、コンテクストはけっして忌まわしいものではない。飛行におけるコンテクストとはなんだろうか? プロジェクトの開発段階で作用する多くの次元によって構成されるものがコンテクストである。「コンテクスト」は、プロジェクト開始早々に衝撃を与えるようなさまざまな要素を含んでいる──建築雑誌の評論家によって広められたトレンド、クライアントの頭から離れない陳腐な構想、都市計画法に織り込まれた慣習、美術学校やデザイン学校で教えられる類のもの、隣接する建築物の統一された色味に対抗するような色使い。もちろん、どの新しいプロジェクトでもコンテクストをつくろうとするすべての要素を修正するが、そうすることによって高松伸の建築のような突然変異のコンテクストが生起するのだ★10。この点において、建築プロジェクトはユークリッド空間における静的オブジェクトというより、もっと複雑な生態学に近いと言える。数多くの建築家と建築理論家が指摘しているように、建築物に関しては生物学がより良いメタファーを提供してくれる★11。

鳥の飛行や馬の歩みをめぐるマレーの探究と別のものを建築に見出さない限り、建築理論は1ミリたりとも動かない建築物に歴史学、哲学、意味論的「次元」を提供するだけで、結局のところ逆説的な徒労に終わるだろう★12。つまり、レム・コールハースの思考やデザイン哲学に関するシュルレアリスムの影響を分析するよりも、彼が模型製作中、形状をめぐってどのように突拍子もないことを繰り広げているのか把握しなければならない。ペンシルベニア大学リチャーズ医学研究棟に込められた象徴主義を科学的建築物として言及するよりも、利用者の反応、竣工後の誤った利用状況、そしてそれによって設計者であるルイス・カーンやガラスや陽の光を相手に繰り広げられる厄介な交渉を追求しなければならない。チャンディーガルの都市計画を論じる際に、経済的制約があった背景や、ル・コルビュジエの近代主義的スタイルの観念的なあれこれ、彼自身の非西洋的経験を参照するよりも、意のままにならない数々の兆候──風、灼熱の太陽、ヒマラヤの微気候などに抗う様をしっかり見届けるべきだ。建築物の外部にある抽象的な理論の枠組みに言及する代わりに、建築物と設計プロセスをめぐって考えられるだけの記述を生み出し、共在する空間と時間における実体の複数性を描くことによって、建築理論は建築家、エンドユーザー、後援者、そして設計業者にとって適したフィールドになりうるのだ。こうして今、建築理論における新しい課題が表面化しようとしている。つまりマレーの写真銃に相当するものを探すことであり、手垢がついて古臭くなってしまった「オブジェクト」的特性ではなく、建築物の「モノ」的特性をきちんと評価する視覚言語を確立することなのである。

原註

★1──Dalibor Vesely, Architecture in the Age of Divided Representation: The Question of Creativity in the Shadow of Production, Cambridge, MA: MIT Press, 2004. Steven Holl, Juhani Pallasmaa and Alberto Pérez-Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, San Francisco: William Stout, 2006.

★2──Tom Porter, How Architects Visualize, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979.

★3──Akiko Busch, The Art of the Architectural Model, New York: Design Press, 1991.

★4──Horst Bredekamp, "Frank Gehry and the Art of Drawing," in Mark Rappolt and Robert Violette eds., Gehry Draws, Cambridge, MA: MIT Press, 2004, pp. 11-29.

★5──Albena Yaneva, "How Buildings 'Surprise': The Renovation of the Alte Aula in Vienna," in Science Studies: An Interdisciplinary Journal of Science and Technology Studies, special issue "Understanding Architecture, Accounting Society," 21(1), 2008 (in press).

★6──レム・コールハースの実践については以下を参照。Albena Yaneva, "Scaling Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design," in Social Studies of Science 35 (2005), pp. 867-894.

★7──隈研吾の実践については以下を参照。Sophie Houdart, "Des multiples manières d'être réel -Les représentations en perspective dans le projet d'architecture," in Terrain 46 (2006), pp. 107-122.

★8──Juan Bonta, Architecture and Its Interpretation: A Study of Expressive Systems in Architecture, New York: Rizzoli, 1979. Charles Jencks and George Baird, Meaning in Architecture, London: Barrie & Rockliff, The Cresset Press, 1969. Robert Venturi and Denise Scott Brown, Architecture as Signs and Systems, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

★9──Bruno Latour, "The Space of Contro- versies," in New Geographies 1, No. 1 (2008), pp. 122-136.

★10──Félix Guattari, "Les machines architectura- les de Shin Takamatsu" in Chimères 21(winter 1994) pp. 127-141.

★11──Antoine Picon and Alessandra Ponte, Architecture and the Sciences: Exchanging Meta- phors, New York: Princeton Architectural Press, 2003.

★12──Anthony Douglas King, Buildings and Society: Essays on the Social Development of the Built Environment, London: Routledge & Kegan Paul, 1980. Neil Leach, ed., Rethinking Architecture, London and New York: Routledge, 1997. Ian Borden and Jane Rendell, Inter Sections: Architectural Histories and Critical Theories, London and New York: Routledge, 2000.

翻訳=吉田真理子

Title: "Give me a Gun and I will Make All Buildings Move: An ANT's View of Architecture," in: Reto Geiser (Ed.), Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research, Basel: Birkhäuser, 2008, pp. 80-89.

Author: Bruno Latour and Albena Yaneva

© Bruno Latour and Albena Yaneva

ブルーノ・ラトゥール(Bruno Latour)

1947年、フランス生まれ。科学人類学者、科学技術社会学者。パリ政治学院教授。人間--物質、生物--非生物を問わぬあらゆるアクター(作用者)をエージェントとして全対称に扱う科学社会理論「アクター・ネットワーク・セオリー」をミシェル・カロン(1945-)、ジョン・ロー(1946-)らと提唱。邦訳書に『科学がつくられているとき──人類学的考察』(川﨑勝+高田紀代志訳、産業図書、1999)、『科学論の実在──パンドラの希望』(川崎勝+平川秀幸訳、産業図書、2007)、『虚構の「近代」──科学人類学は警告する』(川村久美子訳、新評論、2008)がある。

アルベナ・ヤネヴァ(Albena Yaneva)

ブルガリア生まれ。マンチェスター建築研究センター所長。建築理論家、科学技術研究、人類学者。建築における人類学的、民族誌的研究に対して2010年にRIBA会長賞が与えられた。著書=『The Making of a Building: A Pragmatist Approach to Architecture』(Peter Lang、2009)、『Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design』(010 publishers、2009)、『Mapping Controversies in Architecture』(Routledge、2016)など。

吉田真理子(よしだ・まりこ)

1985年、東京生まれ。専門は文化人類学。コロンビア大学大学院文化人類学科修士課程修了後、国連大学環境・人間の安全保障研究所を経て、オーストラリア国立大学アジア太平洋学部クロフォード政治経済研究所博士課程在籍中。牡蠣と人間の関係性におけるリスクや将来の不確実性をめぐる知識生成について研究中。