続・かたちってなんだろう

「ノームコア」という落とし穴

青木──そうきますか(笑)。

浅子──前置きが長くてすみません(笑)。ぼくには《大宮前》[fig.2]、《三次市民ホール きりり》(2014)(以下、《三次》[fig.3])、《十日町のプロジェクト》(以下、《十日町》[fig.4])の三部作がノームコア的なものに接近しているように見えるのです。前回話したように、《大宮前》が震災後につくられたもののなかで最も心を動かされた作品ではあるのですが、それでも《青森》のほうに可能性を感じるというのはそういう理由からなのです。アーチ窓も本来の意味を脱臼させているという意味でとても正しく、正しくないことをしている。

- fig.2──《大宮前体育館》

撮影=阿野太一

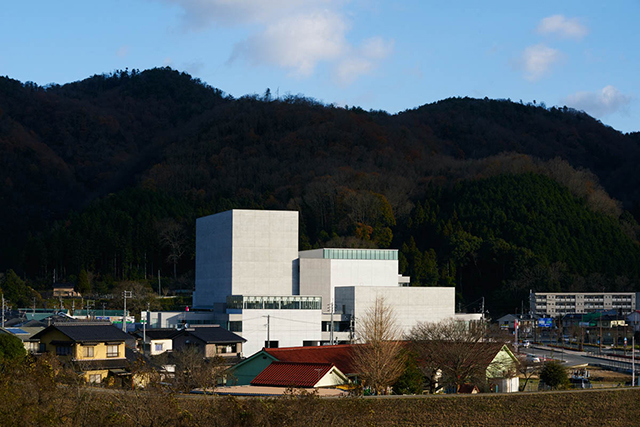

- fig.3──《三次市民ホール きりり》

撮影=阿野太一

- fig.4──《十日市のプロジェクト》

提供=青木淳建築計画事務所

青木──うーん、素がいいと言っているわけではないんですけれどね......(笑)。恣意性ということにもう一度戻って言いますと、《青森》の頃に考えていたのは、どうして恣意性があってはいけないのかという問題でした。ぼくは、建築ができた後、空間がそこで生まれる行ないを規制しちゃうのはよくない、そこで思いがけない多様な活動が生まれたほうがいい、と考えています。ところが建築というものはそもそも、そこでの人々の行ないや感覚を規制するものですね。規制のない建築というのは幻想でしょ。だから、規制をなくす、素のままに戻す、というふうな議論は、イデオロギーにしかならない。となると、流通している規制を強化するものではなく、自由という状況をつくりだすような「規制」が必要ということになりますね。語義矛盾ですけれど。で、もしそういう規制があるとすれば、それも規制であるがゆえに、やっぱり恣意的なものにならざるをえない。ぼくがやろうとしていたのは、そんなややこしい「規制」をどうつくれるかということでした。

それに対して、建築をなにかを伝えるメディアとしてとらえる立場があります。なにかが伝わるのは、伝わるためのコード、つまり規制があるからです。この立場で、つくり手の恣意のもと、目新しいものをつくっていくことができます。しかし、そういうコードに人が乗れば乗るほどに、その規制が強化されていくわけですね。同じ恣意性とは言っても、作用は真逆です。

浅子──アイコン建築みたいなものでしょうか。

青木──その先にアイコン建築が生まれました。

西澤──建築物が設計の考え方をのせるメディウムになってしまっている、ということですよね。

門脇耕三[建築家・建築学者、明治大学専任講師]──パンクファッションなんかもそうですよね。もともとは独自の音楽精神の表現だったものが、それが流行し一般化する過程で、単にパンクロックやパンクファッションそのものが好きであることを表す記号になり、定型化してしまう。

青木──デザインが伝達手段になってしまっている。自分の意思や自分のアイデンティティ、あるいは単に君たちとは違うよ、ということを表明する道具になってしまっている。たしかに建築には、なにかを伝えるメディアとしての側面もありますが、それ以前になにかが生まれる「場」であるわけ。で、その「場」で生まれることが、ある一定の方向に予定調和的に収束していくのではなく、逆に多様に広がっていくようにしたい。それまでのモダニズムが目指す「一番いい世界」のための空間を批判したポストモダン建築も、それを目指していた。でも、流産してしまった。その後の世界で生きるぼくたちはそれでも、また「唯一の正しさ」に戻りたくはない。

浅子──モダニズムは近代人を求めてしまった。だからポストモダン以降は、そこから排除されてしまった人を包括できるプラットフォームをどうつくるか、ということが重要なテーマになったと。

青木──そうね。でも結局出てきたのは、アイコン建築あるいはそれへの反動としての「普通の建築」でしょう。そのどちらも、自分がその上に乗っているコードの存在に無自覚で、それがためにコードを強化してしまっているという点で、同じ穴のムジナではないかな。

「普通」と恣意性

《青森》では、そこにすべてが収束すべき構成を先に決めておいて、そこから演繹的に各部を決めていくという、従来の設計では当然とされていた、そういう垂直方向のやり方をやめました。なぜかと言うと、なににも還元されない、多様性に開かれたプラットフォームのようなものをつくりたいからですね。これは、その後も踏襲していることです。

しかし《青森》でやった、部分と部分の関係に焦点を当て、それを複雑で重畳化する織物として精緻に紡ぎ出していくという水平方向の方法は、踏襲しませんでした。というのも、そうしてできたものは、一種の「読み解かれるべき」書物のようなものになってしまい、それに真綿で首を絞められるような閉塞感を感じたのですね。西遊記で、孫悟空が活発に動きまわるけれど、所詮はすべて仏様の掌の上だったというような感じ、と言ったらいいでしょうか。

門脇──プログラム派も同じ時期に同じようなことを考えたのではないかと思うんです。例えば《森山邸》(2005)での体験は素晴らしいものですが、あの図式から生まれうる体験がすべて用意されている感じもあって、ともすれば体験が形式の奴隷になっているような思いにとらわれる瞬間がある。

浅子──《十和田市現代美術館》(2008)も白い箱をばらまいていますが、あそこは基本的に常設展示で、一つの部屋に一作品しか展示していないので、作品に合わせてさまざまな仕上げがあっていいはずですよね。でもすべて白い箱になっている。多様性を許容しているようで、一つの美学しか許容していない、という印象が拭えませんでした。

篠原勲[建築家、miCo.共同主宰]──どの時点を設計の終わりとするか、その設定の問題なのかなと思っていました。例えば《森山邸》《十和田市現代美術館》の白い外壁や分棟形式のプランは、使用者の入り込む「余白」をつくっていると感じています。建築を使い込んで、白い外壁を汚してくれたり、大きなガラスに絵を描いてくれたりしたら、豊かになると思っているんじゃないかと。

今村水紀[建築家、miCo.共同主宰]──私と篠原がいた妹島和世建築設計事務所やSANAAでは、毎回、白でないものの素材のスタディをしていました。そのうえで、図式や一つの美学のためにというよりは、なにか、もっと具体的な白のもつ快適性のようなものを感じて、最終的に白を選んでいるのではないかと思います。

浅子──白のもつ快適性というのはあるでしょうね。それも含めて、結果として白しか選んでいないということは、白しかダメだと思っていると思われてもしかたがないですよ。

門脇──それは、プログラム派がその可能性をとことん突き詰めたからこそ見えてきた、一種の限界なんだろうと思います。同じように、《青森》でも建築的要素の円環的な完結性が突き詰められた結果、自己言及によって宙づりにされたような世界をつくる方向性の限界が見えたんじゃないでしょうか。

青木──妹島さんには、人の居方の多様性を許容する「場」をつくろうという気持ちを感じます。しかしそれを、形式だけが純粋につくりだす質としてつくろうとしているので、デザインに弱い人にとっては、図式としても読めてしまう。図式であることは方法であって、目標ではないのですけれどね。そして、その図式性というところは、実物を介さなくても伝えることができるので、それがどうしても肥大して流通してしまう。世の中、デザインがわからない人のほうが多いですから。このあたりの事情は、「ミニマリズム」が純粋性への還元ということでは必ずしもなく、「ミニマリズム」がそれまでのモノとしての存在感を目指していたモダニズムのアートへの批判でもあったことと、どこかパラレルなように思えます。それを「ミニマリズム」の限界と言うかはともかくとして。

島田陽[建築家、タトアーキテクツ/島田陽建築設計事務所主宰]──妹島さんはよく「インテリアになってしまわないように」という恐れを口にされますよね。

- fig.5──『TOKYOインテリアツアー』

(LIXIL出版、2016)

青木──へえ、そんなことがあったんですね。建築にすべての要素をコントロールする意志がある、というか、その意志を現実世界に向けたときに生まれるのが「建築」だというふうに、ぼくは理解しています。レーモンドさんの意見は、そういう認識のなかで、ごく常識的なものでしょうね。建築家は現実の世界をある一定の世界観によって築くもの、という。でも、それだと建築は監獄になってしまいますね。だから、監獄にならないよう、そこでの自由も含めて、すべてをコントロールするにはどうすればいいか、という問題に突き当たる。すべてをコントロールすることをやめればいいじゃん、という声も聞こえてきますが(笑)、しかしコントロールのないものもまたつくれないことは、さっき言いました。そこでインテリアという、空間から人間へというトップダウンではなく、人間から空間へというボトムアップの機運が出てくるはずですが、でも、浅子さん、この問題は、けっこう大きいので、また今度にしません(笑)?

ともかく、《青森》で全体の構成から細部を決めていくという垂直的な方法をやめ、要素間の関係を主題にするという水平的な方法へシフトしました。ただ、《青森》でその替わりとして導入した、それら要素同士を伏線の網目でつないでいくという方法は、それ以降、とりあえず外すことになりました。これでいいのかな、どうなのかな、と思いつつの実験です。《青森》での方法については、中山英之さんが『青木淳 Jun Aoki Complete Work |2|』(LIXIL出版、2006)で、綿密に書いてくれたのですが、その中山さんは、《大宮前》はなにもかもがばらばらで、最後までつながっていかないので、「わかりませ〜ん」ということでした。

浅子──中山さんが言われているのは多分《大宮前》は作品たりえていないということでしょうね。たしかに《大宮前》は、特殊なデザインになることを避けているように見えました。突出した部分をわざわざ削っているように見える。

- 宙に浮いた世界/ポストモダン建築からの展開

- 「ノームコア」という落とし穴/「普通」と恣意性

- 少しだけ、見慣れない世界/デザインのこれから