まなざしの現在性──都市・メディア技術・身体

「終章」をめぐって

南後──僕も『視覚都市の地政学』のなかで、「終章 戦後東京を可視化する──まなざしの爆発とその臨界」が最も刺激を受けた章でした。特に、「写真偵察機F13からの視線」は偵察機とカメラの結合がもたらしたものであるとする箇所です。ポール・ヴィリリオの「兵器とはただ単なる破壊装置であるばかりでなく、視覚の装置でもある」(『戦争と映画』ユー・ピー・ユー、1988)という文章が引用され、東京は、アメリカの撮影=空爆するまなざしに晒された都市であり、東京の戦後は、そのまなざしから語られ始めるべきではないかと指摘されていました。スーザン・ソンタグが『写真論』(晶文社、1979)で、銃とカメラの親近性に言及していることはよく知られていますが、カメラは戦争や軍事の問題と深く関わっていると。現代のGoogle Earthと自己を演じた無数の断片であるスマートフォンの写真が、米軍偵察機による上空からの航空写真のまなざしと日本人カメラマンたちによる路上からの記録写真のまなざしの分裂の延長線上にあるという指摘も、地理学的想像力と社会学的想像力を架橋する考察として刺激的でした。

吉見──米軍の写真を見ていて、第二次世界大戦中の日本への空爆が、その後の朝鮮半島での空爆、ベトナム空爆、イラク空爆やシリア空爆にまで至る連続的なプロセスの出発点だったことがよくわかりました。Google Earth含め、私たちが経験しているまなざしは、空爆と非常に近しいのです。まさに1945年3月10日の東京空爆のまなざしと、それを受けた側の路上のまなざしは、いまのGoogle Earthと路上の「自撮り」などのスマートフォンによる写真の関係にもつながっています。

南後──若林幹夫さんが『地図の想像力』(講談社、1995)で書いていたような、写真以前の「地図」のまなざしをめぐる権力や支配と、写真以後のまなざしをめぐる権力や支配の問題を接続して議論することもできそうですね。GPSやリモートセンシングも軍事目的で開発されたわけですし、Google Earthは、地図と写真の境界の再考を迫っています。

吉見──写真技術以前については、若林さんが書いたような地図の問題がありますし、地図も印刷技術以前の手書きの時代と以後で大きなメディア的な違いがあります。

南後──「終章」では、「まなざしとしての近代」のジレンマについても書かれており、「近代における可視性のグローバル支配は決して自らを完成させることができない」と指摘されています。『現代思想』(2016年1月臨時増刊号)「特集 見田宗介=真木悠介」の吉見先生の論考「まなざしの檻 見ることの権利──見田社会学と可視性の政治」では、遊歩者とテロリストの話を結びつけて論じられています。つまり、近代は可視性に囚われてきたわけですが、どこまでいっても不可視の場所、死角があり、それがテロにもつながっていくと。これは社会学系都市論のジレンマであるとも言えるかもしれません。都市を記述する方法として「まなざし」に照準を定めても、その記述からこぼれ落ちる部分があることを暗に示しているからです。

吉見──そうですね。完璧な記述、可視化はあり得ないと思います。

南後──1970年代以降、「見えない都市」という言い方がよくされるようになったわけですが、図式的に「見えるもの」と「見えないもの」を、それぞれ「意識」と「無意識」に置き換えてみると、「都市の無意識」を扱う田中純先生による都市表象分析との接点が浮かび上がってきますね。「終章」で、もうひとつ印象的だったのは、最後の一文にある、「これまで参照してきた写真家やドキュメンタリー作家たちは、被写体となった人々から見返されるまなざしを意識的に可視化することで、そうした問い返しの可読性に賭けてもいたのだ」という記述です。これは地理学者のドリーン・マッシー『空間のために』(月曜社、2014)における、「共時代性を適切に認識するには、潜在的にはさまざまな条件下において、〔その認識をする〕人が逆に観察/理論化/評価されているということを認める必要がある」という指摘と通じるところがあります。すなわち、ある特定の位置から見た個別的な同時性や、空間の同時間的な異種混淆性をいかに把握するかという問題意識です。やはり終章は、戦後日本とアメリカの問題、メディア論、ポストモダン地理学やポストコロニアリズムなどの知見が「まなざしの地政学」として集約されていて、今回の本のクライマックスになっていますね。

吉見──米軍の視覚技術はすさまじいものです。よく日本はこの国と戦争をしたな、本当に愚か者だと思います。現代的な視覚技術=攻撃技術は米軍によって先導されてきましたが、一方でその視覚の技術にも限界があり、それを考えようとしています。それはご指摘のように、視覚の死角、そしてとりわけテロリズムの問題です。また、見る側は見返されるという契機を持っており、戦後日本でも長野重一さん、内藤正敏さん、それから何といっても東松照明さんなど、優れた写真家たちは、撮る側が撮られる側から逆に見られていることにきわめて自覚的だった。彼らの写真は、ポストコロニアル批評のような側面を持っていました。それがなければ、あれらの写真は撮れません。戦後、アメリカが日本に大量のカメラを持ち込み、アメリカナイゼーションのプロセスに組み込まれながらも、富士フィルム、サクラカラー、ニコン、キャノン、ミノルタ、オリンパス、ペンタックスなど、日本のカメラ産業が大勃興し、カメラの数がより増えていきます。そして、いまではそうした撮影機能がすべてのスマートフォンに組み込まれ、誰しもがカメラを持っています。そのように映像化していく社会において、見返される可能性にかつての写真家たちが自覚的だった、批評的まなざしを持っていたということは大きいと思います。『視覚都市の地政学』では、ポストコロニアル的な都市論をさまざまに語っていますが、同じことが1枚の写真から語れるはずです。

南後──フランスの写真家兼ストリートアーティストのJRが、ケニア、ブラジルなどでつくった《WOMEN ARE HEROES》という作品があります。たとえばケニアでは、スラムに住む女性たちのインタビューとポートレートを撮り、ポートレートは住宅の屋根や電車の車体に目の部分だけを切り抜いて拡大して貼っています。グラフィティの文脈で言えば、「転用」です。JRは、それぞれの小さな住宅の屋根に顔の一部だけ拡大したポートレートを貼ることによって、ケニアの女性たちが狭小の劣悪な住環境に置かれて貧困に苦しんでいる姿と同時に、いまにもこちらに迫ってきそうな躍動感と活き活きとした姿を両義的に描いています。吉見先生の言葉を借りれば、まさに「見返されるまなざし」で、われわれのモノの見方が見返され、試されています。Google Earth的なまなざしによって、僕たちはケニアのスラムのことをわかった気になるし、彼女たちもいつも見られる側にいるわけですが、JRはその構図自体に揺さぶりをかけようとしています。《WOMEN ARE HEROES》を鑑賞する体験には、現地だからこそ得られるものもある一方で、俯瞰的なまなざしによってしか得られないものもあります。この作品の全体像を把握できるのはインターネットの動画サイトの先にいる人であって、場所と鑑賞者のあいだに非対称性が生まれているからです。《WOMEN ARE HEROES》は2008-2009年の作品で、インターネットの先にいる鑑賞者を前提とし、Google Earth的なまなざしを逆手にとってつくられているという点で、吉見先生が『視覚都市の地政学』の「終章」で書かれていた「見返されるまなざし」を、現代の情報環境の文脈に置き換えた作品であると言えるかもしれません。

WOMEN ARE HEROES BY JR from SOCIAL ANIMALS on Vimeo.

吉見──『視覚都市の地政学』の終章で示したのは、一方に東京空爆の航空写真があり、他方には日本人のカメラマンが撮った路上にたくさん死体が転がっている写真があるという関係です。アメリカが空爆している航空写真をGoogle Earthのようにズームアップして、路上の死体や見上げている人の顔までがもし見えてくればその意味が変わってきますよね。JRの作品はそうした、見ている側がじつは見返されているということを実現していて、素晴らしいと思いました。

- 東京大空襲の焼失区域を示す偵察写真(工藤洋三『米軍の写真偵察と日本空襲』p.73、出典=吉見俊哉『視覚都市の地政学』p.405)

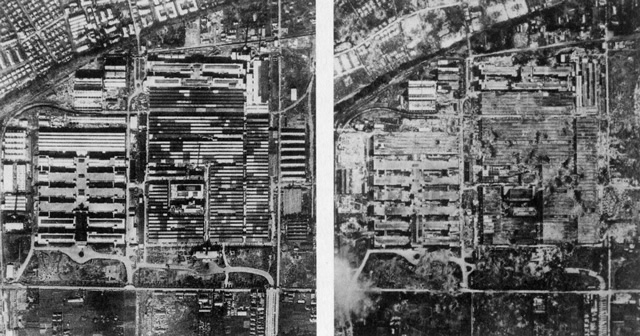

- 米軍による飛行機工場への空爆前(左)と空爆後(右)の航空写真

(『米軍の写真偵察と日本空襲』p.36,37、出典=吉見俊哉『視覚都市の地政学』p.408)

- 3月10日大空襲直後の東京(同、p.71、出典=吉見俊哉『視覚都市の地政学』p.413)

南後──地理学者のニール・スミスが「スケールの政治」について論じたように、僕たちの現実の認識の仕方は、地理的スケールと分かち難く結びついています。例えば戦後日本とアメリカの問題も、単一の地理的スケールで考えるのではなく、身体・家からコミュニティ、ローカルからリージョナル、ナショナルからグローバルに至るまでマルチ・スケールで考えることで、それぞれに連関した社会的プロセスが浮かび上がってきます。言い換えると、ひとつの地理的スケールに固定してしまうと、見えなくなってしまうものがある。Google MapsやGoogle Earthなどデジタルの地図・写真技術には、拡大/縮小というスケーリングの連続性と即時性があるわけですが、これらの地図・写真技術によって媒介された空間知覚を、スケールを固定するのでもなく、ジャンプするのでもなく、地理的スケールを横断させながら現実を認識していく地理学的想像力と結びつけていくことが重要ですね。

- うずくまる浮浪者/築地(1971)

(内藤正敏『東京』名著出版、1985、pp.10,11、出典=吉見俊哉『視覚都市の地政学』p.440)

- 老女の浮浪者/浅草(1974)

(同、pp.50,51、出典=吉見俊哉『視覚都市の地政学』p.439)

吉見──私たちが当然だと思っているまなざしは当たり前のものではなく、また自由なまなざしもあり得ません。すべて地政学的、制度的な構造のなかにあり、しばしばコロニアルなまなざしです。それを外側から批判するのではなく、そのまなざし自体の内破から相対化していく契機をどう記述に組み込むか、そうした戦略がJRの作品には示されていました。

南後──まなざしを規定する枠組みとして、かつてであれば国家、現代であればGoogleのようなグローバル企業をどう批判的に捉え返していくかが問われますね。「Pokémon GO」も、Googleから独立した会社による、ゲーム性を取り入れながら位置情報を効率的に収集しようとする戦略の延長線上にあり、あらゆる場所を、人びとが付与する意味空間を含めて地図化し、管理しようとしているわけですから。

吉見──帝国主義的なまなざしから、GoogleやAppleなどの巨大なグローバル資本主義のまなざしへの転換があり、しかし私たちはその技術の一部を身に着け、日々そのまなざしを行使もしているわけですから、戦略が必要です。20世紀初頭であれば、帝都東京のなかには植民地であった朝鮮半島や台湾との関係の問題があり、じつは他者からのまなざしが内部化されていました。戦後、テレビや広告が入ってきたときにも、同じような他者へのまなざしという問題がありました。しかし現在、リアルにもバーチャルにもグローバル化した社会において、まなざしの相対化には別の戦略が必要でしょう。