スペキュラティヴ・デザインの奇妙さ、モノの奇妙さ

──建築の「わかりやすさ」を越えて

──建築の「わかりやすさ」を越えて

イギリスのデザイナー、アンソニー・ダン&フィオナ・レイビーによる『スペキュラティヴ・デザイン──問題解決から、問題提起へ。未来を思索するためにデザインができること』(久保田晃弘監修、ビー・エヌ・エヌ新社、2015)に掲載された寄稿文で牛込陽介が挙げている、スペキュラティヴ・デザインに対するステレオタイプの一例である。そして、このような表層的な理解によって、スペキュラティヴ・デザインが本来持っている多様性が失われ、単一的なイメージに陥ってしまうことを、牛込は危惧している。しかしここでは、スペキュラティヴ・デザインのプロジェクトが醸し出す「雰囲気」という、ある意味で非常に表層的な理解を、あえて始点に据えて論じたい。というのも、プロジェクトの多くが共通して持っている雰囲気こそが、ダン&レイビーが本書のなかで繰り返し訴える、文化の単一化に抗する多様な世界観を確立するうえで重要な役割を担っているように思われるからだ。

- fig.1──ダン&レイビー、

マイケル・アナスタシアデス

《原子爆弾のきのこ雲型抱き枕:

プリシラ(37キロトン、1957年、ネバダ州)》

引用出典=Dunne & Raby

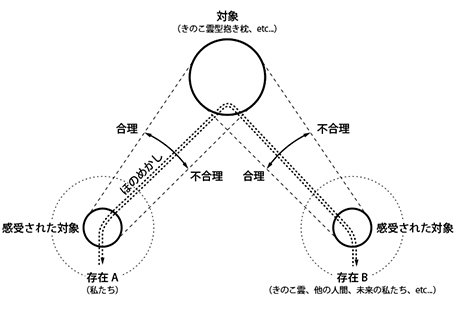

不気味さについてはフロイトが、滑稽さについてはベルクソンが、それぞれ考察を行なっている★2。そして両者の考察に共通しているのが、どちらの印象も、親しみのあるものが他の存在者に見出されることで引き起こされるということである。先に挙げたプロジェクトを私たちが感受するとき、そこには私たちにとって親しみがあり理解できる(合理的な)ものから、馴染みがなく理解しがたい(不合理的な)ものまでのスペクトルがある。そして、私たちという存在者にとって不合理的なものが他の存在者にとっては合理的(または、その逆)であるとき、そこを通してその存在者が私たちに「ほのめかされる」のではないか。この「ほのめかし」によって、見る者が自分とは違う多様な世界観の存在に気づくということ。それが、スペキュラティヴ・デザインが目指す「多様な世界観の確立」の意味することではないだろうか。

人間にとって抱き枕とは、文字通り「抱く」という、機能性をもったものである。柔らかく、抱きしめると自分の体の形が残されるという点でも、親しみがもてるものだろう。しかし、きのこ雲型抱き枕の形状自体は、私たちが理解し、合理的と考えるものからは、はずれている。さらに、きのこ雲は多くの人にとっては未知の存在者である。もちろん、多くの人が写真などできのこ雲を見たことがあるだろうし、それに関する知識を持っている。ただ、それはあくまでも抽象的なイメージ(または、写真などのメディアで表象されたもの)としてのきのこ雲であって、1957年のネバダ州でのきのこ雲という、特定の、具体的なきのこ雲ではない。一方、1957年のネバダ州のきのこ雲は、きのこ雲型抱き枕をどのように感受するのだろうか。形状は、きのこ雲自身の似姿であるという点で、きのこ雲にとってある程度親しみのあるものだろう。しかし、私たちが親しみを覚える、抱き枕の「抱く」という機能性については、きのこ雲にとっては理解しがたいものだろう。このようにして、私たちという存在者に、このきのこ雲型抱き枕を通して、1957年のネバダ州で発生したきのこ雲という未知の存在者がほのめかされるのである[fig.2]。

- fig.2──存在者たちによる多様な感受を包容する対象(筆者作成)

哲学者であるグレアム・ハーマンのオブジェクト指向存在論(Object-oriented ontology [OOO])に従えば、この奇妙さは、スペキュラティヴ・デザインだけがもつものではなく、すべてのモノ(オブジェクト)に備わったものであると考えることもできる。ハーマンによれば、すべてのオブジェクト(ハーマンはこれを「実在オブジェクト」と定義している)は他の存在者との関係からは引きこもっていて、アクセスできないものである。その代わりに、オブジェクトは他の存在者と「感覚オブジェクト」(上の図式では「感受された対象」にあたるだろう)を通して関係をもつことができるとしている。そして、感覚オブジェクトから放射される質を、それぞれの存在は知覚している★3。

この具体例としてハーマンが頻繁に挙げるのが、「ハンマー」である。ハンマーは人間にとっては釘を打ちつけることができるという質をもったオブジェクトである。しかし、「犬やコウモリ、さらには虫は、ハンマーが持つ、人間が知覚できる範囲を越えた質に気づいているかもしれない」★4と述べるように、他の存在者たちには、人間がハンマーに見出すものとは違う質を見出している。つまり、すべてのオブジェクトは、それを知覚するそれぞれの存在者が個別に感覚オブジェクトを持ち、多様に知覚することを許容している。

建築ほど、数多くの人間や、その他の存在者たちが触れるものは、あまりないだろう。しかし、それらによる多様な感受を包容するのではなく、単一の感受しか認めないような建築のあり方が、現在多く見られるように思われる。単一の感受のみを許容するあり方とは、あらかじめ対象がどのように感受されるべきかを、対象自身が指示する、いわば一義的な状態である。さらに簡単に言い換えれば、「誰にとってもわかりやすい」建築となるだろう。このような「わかりやすさ」は、社会的な要求による部分も大きい。近年、すべてのものに「わかりやすさ」が求められるようになってきている★5。このような要求への対応方法として、建築家には大きく2つの選択肢が与えられていると思われる。

1──自身がデザインするモノに、「法隆寺五重塔」や「諏訪大社御柱」といった、それをどのように感受すべきかを示すラベルをあらかじめ貼っておく。この場合、ラベルはなるべく多くの人が理解しやすく、そしてシンパシーを感じやすいものでなければならない。

2──モノとしての建築をデザインすること自体をやめる。代わりに、地域住民参加のワークショップなどを開き、あらかじめ建築をどのように使いたいかなどの意見を集約し、それを空間のなかでコーディネートすることに専念する。

「ポピュリズム」と「草の根」といった具合に、この2つは相反しているように見える。しかし、一般大衆がシンパシーを覚えるラベルを見つけることも、ワークショップなどで人々の意見を集約することも、本質的には先に述べた、単一の感受のみを許容する建築のあり方に繋がっている★6。ここでの目的は、そのような一義的な建築のあり方そのものを批判することではない★7。むしろ、無自覚にそのあり方を追求してしまっていることが問題なのだと指摘することである。特に「2」に分類される建築家の多くは、(社会または建築の)多様性を支持し、それを追求しているつもりでいる。しかし、実際には「わかりやすさ」の要求に応え、多様な感受を排除している。それに対して無自覚であることが不適切なのである。

「多様な感受を包容すること」と「建築自体が多様性を持っていること」の混同が、この要因であるように思われる★8。

この2つの問題のうち、モダニズム以後、多様性を持った建築はどのように可能であるか、という一方のみに建築は取り組んできたといえる。ポストモダニズムにおける、建築のなかにさまざまな記号を散りばめるような手法は、たしかに建築に多義性・多様性をもたらした。しかし、個々の記号は一義的で硬直したものであり、多様な感受の包容という点では、成功していたとは言いがたい★9。1990年代前半から発展してきたコンピュテーショナル・デザインは、ポストモダニズムにおける記号の硬直性を批判した。

- fig.3──グレッグ・リン

『Architecture for an

Embryologic Housing』

(Birkhäuser、2002)

デジタル期のこのような動きは、モノとしての建築の重要性を低下させることにもつながってゆく。ポストモダニズムでは、モノとしての建築が持つ多様性に関心が当てられていた。それに対して、モノとしての建築ではなく、それを生成するプロセスが持つ多様性に焦点が移ってしまったのである。ブロッブが多様性を持っているのは、その設計プロセスのなかでさまざまな形状に変化している時だけであった。最終的にモノとして現実化されたとき、すでにひとつの形状にフリーズされていて、もはやほかの形状に変形することはないのだが、それは重要なことではなかったのである★11。

しかし、ハーマンのオブジェクト指向存在論が建築分野に紹介されたことをきっかけとして、ここ数年でアメリカを中心に、モノとしての建築についての議論が活発化してきている★12。

この議論は、モノとしての建築よりも、設計プロセスにおける、建築を生成する外部環境やプログラムなどのパラメーター同士の関係性こそが本質であるとされるようになったことへの批判から始まっている。そして、建築を生成するための諸々のパラメーターなど、抽象的なものに還元がされえない、モノそのものとして理解せざるをえない建築というものを、ここから追求しようとしている。この理論的な背景は、先に紹介したオブジェクトのアクセス不能性についてのハーマンの理論である。

アメリカでのこのような議論は、日本においてはまだあまり浸透していない★13。しかし、モノとしての建築を意識しようとする空気感は漂い始めているように思われる。ここで興味深いのは、「全体」対「部分」といった具合に、それぞれの国における関心に対照性が見られることである。アメリカにおける議論や、そこで提案されるプロジェクトは概して建築物全体についてである。それに対して、日本では部分への着目として、モノとしての建築への意識が現われてきている★14。具体的には、リノベーションのプロジェクトで、時間を刻んだ柱や梁などの古材を抽象的な要素として捉えるのではなく、それぞれがもつ特殊性(これを奇妙さと言い換えてもよいだろう)に目を向ける、といった具合である。

このような図式のなかで、須磨一清の《KOYA》[fig.4]は、独特な立ち位置にいる。《KOYA》は、古くから敷地に建っている牛小屋を、IT系企業のサテライトオフィスとしてリノベーションしたものである。

- fig.4──須磨一清《KOYA》(Photo:出口泰之)

このプロジェクトをやるときは、今までとちょっと発想を変えて、もう全然いじんないと。(牛小屋の)外見はちょっと綺麗にしてやるけれど、古い土壁とか、ちょっと下の方が腐っている柱とか、やばいけど、それもいい感じだから残そうと」★15。

須磨のこの発言からわかるように、ここでは土壁や柱といった建築の「部分」への関心もあるが、それだけには回収できない、牛小屋全体への関心(そして配慮)もみられる。 《KOYA》は、牛小屋のなかに、入れ子状に鉄骨のガラスボックスが貫入された構成となっているが、両者はまったく別々に存在しているのではなく、かといって一体化もしていない。牛小屋の土壁とガラスの、人が入れるほども広くない、かといって無視できるほど狭くもない微妙な隙間。ガラスボックスに入り込む牛小屋の梁。普段は別々の構造体だが、地震の際には牛小屋がガラスボックスの鉄骨にもたれかかるという、自律とも他律ともつかない微妙な構造のあり方。牛小屋とガラスボックスの、このようなあり方★16によって、《KOYA》には多様な感受を包容する奇妙さが生まれている。そしてこの奇妙さによって、私たちに牛小屋という他の存在者の世界がほのめかされている。

「わかりやすさ」を乗り越えて、私たちがモノとしての建築が持つ奇妙さに目を向けるとき、さまざまな存在者による多様な感受を包容する建築のあり方が見えてくる。そして、そのような建築のあり方を通して、私たちの前に、未知の世界とそのなかに蠢く存在者たちがほのめかされる。そのような可能性を、スペキュラティヴ・デザインは建築に示唆している。

註

★1──アンソニー・ダン、フィオーナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン』(久保田晃弘監修、千葉敏生訳、ビー・エヌ・エヌ新社、2015)、p.21。強調は筆者による。

★2──フロイトの「不気味なもの」とベルクソンの「笑い」は、以下にまとめて収録されている。『笑い/不気味なもの 付:ジリボン「不気味な笑い」』(原章二訳、平凡社、2016)。

★3──ここで挙げたハーマンのオブジェクト指向存在論のコンセプトは、以下を参照している。グレアム・ハーマン「代替因果について」(岡本源太訳、『現代思想』2014年1月号、青土社、pp.96-115)。Graham Harman, Bells and Whistles: More Speculative Realism, UK: Zero Books, 2013. Graham Harman, The Quadruple Object, UK: Zero Books, 2011.

★4──Graham Harman, "Everything is Not Connected" in Bells and Whistles, p.107.

★5──「わかりやすさ」の要求は、千葉雅也が定義する「エビデンシャリズム」とも相通ずるだろう。以下を参照。千葉雅也「アンチ・エビデンス──90年代的ストリートの終焉と柑橘系の匂い」(『10+1 web site』2015年4月号)

★6──このような建築のあり方は、建築のプレゼンテーションにも表われている。洗濯物や花や家具が精緻に描き込まれた手描きのドローイングや、ドールハウスのごとく精巧に作り込まれた家具が散りばめられた模型が頻繁に目に入るようになってから久しい。これは、SANAAや石上純也のプレゼンテーション・スタイルに影響された建築学生がそれを真似することで始まり、2000年代後半から全国各地の卒業設計展覧会を通して全国的に広まったと考えられる。そして現在、日本の現代建築の特徴のひとつとして確立されたと言ってももはや差し支えないだろう。このようなプレゼンテーションの多くにおいて、モノとしての建築は漂白され、限りなく希薄な存在として表現されている。他方、植物や家具などのエレメントは、限りなく緻密に表現される。

ここで追求されているのも、まさしく「わかりやすさ」である。建築が専門でない人々にとって、ドローイングや模型のなかの植物や家具、本などの日常品は、まだ現実に存在しない建築がどのようなものなのかを、そしてそのなかで行なわれる自身の生活をイメージするうえでの助けになっている。一方で、このわかりやすさも、空間の使われ方といったことに留まらず、その建築を使う人の人物像までも一義的に指示してしまっているのではないか。

★7──例えば、ファッション・ブランドの旗艦店など、コマーシャルな建築においては、ブランド・イメージを表象することが求められる。この場合は一義的な建築のほうが適切であるかもしれない。

★8──「建築自体が多様性を持っている」と「多様な感受を包容すること」の違いに関連して、ジェシー・ライザーと梅本奈々子が興味深い考察をしている。

このニューヨークを拠点に活動する建築家は、自身の設計した《O-14》について書いた論考の中で、ウッディ・アレンとピーター・セラーズの映画を次のように比較し、自身の追求する建築のあり方を説明する。ウッディ・アレンの映画『カメレオンマン』(原題:Zelig)での主人公ゼリグは、彼の置かれた状況に対応して彼自身も変貌する。例えば、インディアンと接触しているときはインディアンに、ニュルンベルクではナチスの親衛隊に同化してしまう。一方、ピーター・セラーズの『チャンス』(原題:Being There)の主人公で、知的障害をもつ庭師であるチャンスは、何気ない発言を周囲の人間に好意的に曲解される存在だ。チャンスは単に庭の手入れの話をしているだけなのに、実業家には経済政策についての示唆的な暗喩と受け取られるといった具合である。そしてライザーと梅本は、《O-14》をチャンス的なものと位置付けている。

ゼリグは、置かれた状況に応じて変化するという点でコンテクスチュアリズム的であり、たしかに自身は多様性を持っている。しかし、ひとつの場所につきひとつの感受しか許容しない。これに対してチャンスは、ゼリグのように自身は変化しないものの、周囲の人々による多様な感受を包容する存在である。以下を参照。Reiser + Umemoto, O-14: Projection and Reception, AA Publications, 2012, pp.40-41.

★9──浅田彰は、国立競技場問題について述べた記事の付記において「コミュニティ・デザイン」批判を行なっている。コミュニティの要望を絶対化し、平屋根を望む人と三角屋根を望む人の意見を両立させても、悪しき折衷にしかならないのではないかという浅田の指摘は、容易なポストモダニズムへの回帰に対する批判とも読めるだろう。以下を参照。

浅田彰「新国立競技場をめぐって」(『REALKYOTO』2016年1月4日)

★10──歴史家のマリオ・カルポは、この時代において、機械によるマス・プロダクションの同一性から、デジタル・テクノロジーによるマス・カスタマイゼーションの多様性へとパラダイムが移行したと分析している。以下を参照。マリオ・カルポ『アルファベットそしてアルゴリズム 表記法による建築―ルネサンスからデジタル革命へ』(美濃部幸郎訳、鹿島出版会、2014)。

★11──近年グレッグ・リンは、ロボット技術を導入し、現実に変形できる建築を追求することによって、この問題への対処を試みている。

★12──デイヴィッド・ルイが2012年に発表した以下の論考が、建築において初めてハーマンを紹介したものであると思われる。ちなみに、ルイとハーマンは、大学学部時代の同級生であった。David Ruy, "Returning to (Strange) Objects" in tarp Architectural Manual, Pratt Institute, 2012, pp.38-42.

★13──これについて、例えば以下のような要因が考えられる。本文でも述べたとおり、アメリカにおける建築でのオブジェクト指向存在論の議論は、1990年代のコンピュテーショナル・デザインを批判的発展のひとつの土台としている。それに対して日本では、ここ数年でようやくコンピュテーショナル・デザインが一般化してきた状況であり、非常に大きなタイムラグが生じている。

★14──『10+1 web site』 2015年2月号の「特集=空間からエレメントへ──ニュー・マテリアリズムの現在」が挙げられる。

★15──2015年12月23日に開催された「Japanese Junction Emerging Trajectories」のプレゼンテーションでの発言。

★16──これを筆者は「半自律的な要素によってできる不定形な総体」と呼んでいる。以下を参照。拙論「試論:タイムズ・スクエア、エロティシズム」(『Traverse15』Traverse編集委員会、2014、pp.90-101)。

平野利樹(ひらの・としき)

1985年生まれ。2009年京都大学建築学科卒業。2012年プリンストン大学建築学部修士課程修了後、Reiser + Umemoto RUR DPC勤務。東京大学建築学専攻博士課程在籍。Japanese Junctionディレクター。http://toshiki-hirano.com/