〈建築理論研究 08〉──菊竹清訓『代謝建築論──か・かた・かたち』

- 左から、市川紘司氏、天内大樹氏、平田晃久氏、南泰裕氏

同時に存在する超越的なものと超越論的なもの

- 菊竹清訓『代謝建築論

──か・かた・かたち』

このような関心のもと、菊竹清訓建築設計事務所出身の建築家は、伊東豊雄さんや長谷川逸子さんをはじめ多くいらっしゃるなかで、現在、菊竹さんの系譜において『代謝建築論』がどのように引き継がれているかについて知りたいと考えました。そこで今回は伊東豊雄建築設計事務所出身である建築家の平田晃久さんにお越しいただきました。

菊竹さんは1960年代当時のリアリティで『代謝建築論』を書き、設計の方法論として「か・かた・かたち」を示されました。それと並行しながら「メタボリズム」という建築思想を打ち立てていく。一方で、伊東豊雄さんはご著書も多くありますが、菊竹さんのようにごりごりの建築理論を前面に押し出して建築を語るということはされていません。そうしたことも影響しているのか、建築を学ぶ学生が理論という言葉を口にしなくなったと言われる今日の状況において、伊東さんと伊東事務所出身である妹島和世さんのお二人がその傾向を牽引してきたと指摘されることも少なくありません。平田さんは、もちろん伊東さんの流れを受け継いでいることはたしかだと思うのですが、「からまりしろ」という考え方を提唱され設計をされており、伊東さんや妹島さんとは異なるところに軸足を置いていらっしゃると僕自身は感じています。まずはご自身にとって菊竹さんから伊東さんへという流れについてどのように意識されているのか。あるいは、平田さんにとって建築理論とはどういうものだとお考えなのかをお聞きしたいと思います。

- 「建築のこころ アーカイブにみる

菊竹清訓」展

伊東さん、妹島さんをあるひとつの流れとして捉えた際に、その流れと建築理論とのあいだには距離があるのではないかという先ほどの指摘はわかるような気はします。ですが一方で、むしろ妹島さんが特異な存在であり、語らないことによって存在が浮き立つという側面があるのだと思います。作品そのものが理論になっているようなありよう──即物的な理論と言えばいいのでしょうか──を提示し、その理論に対してほとんどの批評家や理論家が、それ以上の建築理論を出せていない現状があり、つまりみんなノックアウトされてしまったのではないか。そして批評家や理論家がダウンした状況が続いているのだとしたら、悔しいものがあります。一方、伊東さんはたしかに難解で長大な論文を書くタイプではないかもしれませんが、論理的に思考する方です。菊竹さんの書かれるものは、流麗な文体ではないにせよ、その背後にある菊竹さんの精神の働きがよくわかる文章です。伊東さんの文体は簡潔でスムースであり、理路整然としており、筋が通っています。伊東さんに見えているものが文章から透けて感じられるという意味では、菊竹さんと似ているのではないかと思います。ひるがえって自分の場合は、妹島さんと同じことを後身である僕たちがやってもつまらないと思うし、もちろんとても同じようにはできないのですが、違うあり方を探っていきたいと考え、建築家という立場でなんとか普遍的な言葉を生み出そうと試みています。菊竹さんのように、「こうなんだ」と示される方法論が、すべてにクリアにピントがあって見えているというような文章ではなくとも、逡巡がありながらも一つひとつをたどっていくと徐々に視界が開けていくような理論を生み出すことで、言語と建築とのあいだの関係をつくっていきたいと考えています。

- せんだいメディアテーク(photo=編集部)

- 長谷川堯『神殿か獄舎か』

また、批評家の長谷川堯さんは、60年代の菊竹建築に対して、いちばん高いところに大きな梁を架けて、そこからスラブや壁を下ろしていくことから、懸垂的な性格をもつと評しています(「菊竹清訓 天降りする建築の「降臨」のゆくえ」『建築の出自 長谷川堯建築家論考集』[鹿島出版会、2008]所収。初版=「菊竹清訓における建築の〈降臨〉のゆくえ」『神殿か獄舎か』[相模書房、1972]所収)。そして、ピロティでスラブを上げることに関して、菊竹さんはル・コルビュジエらのように地平上の猥雑な空間からキュビスム的な空間を立ち上げるために行なったのではなく、空から落ちてきたような空間を志向しているのだと分析している。ただ、菊竹さん自身の発言としては、レム・コールハースが行なったインタビューに答えたものがありますが(『プロジェクト・ジャパン メタボリズムは語る』[平凡社、2012]所収)、第二次世界大戦後にGHQ主導のもと行なわれた農地改革によって地主制度が解体され、地主だった菊竹家の財産が没収されたことに対する怒りがあったということなんですね。そこで自分で新たに土地をつくろうとした結果として、《スカイハウス》や「海上都市」が生まれたと。この発言を振り返ってみると、長谷川さん的な「懸垂的」というよりは、やはり「浮き上げる」というイメージが強い。

- レム・コールハースほか

『プロジェクト・ジャパン

メタボリズムは語る』

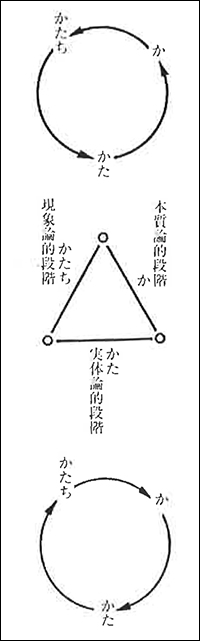

- 認識と実践のプロセス

(『代謝建築論』p.14)

また、印象に残っているのは『代謝建築論』のあとがきにあった、フランスの建築家から君のフィロソフィはなにかと問われたときに、「三段階論」ですと答えたという記述です。「三段階論」がフィロソフィと言えるのかどうか不思議な感じがするのですが、その回答自体がひとつの「かた」になっている。つまり思想として三段階のプロセスがあるのではなく、三段階で世界を捉えるという「かた」自体が思想なんだという考え方です。まるで武術家のようだと感じました。つまり、本質的なことを直接的には伝えられないけれども「かた」を通して体得的につかんでいくしかないというような。

『代謝建築論』ではあまり語られていないのですが、菊竹さんの思考には、建築の方法論を「オーダー」「フォーム」「シェイプ」の三段階で捉えていたルイス・カーンと通じる部分があると思うんです。そうした比較をつうじて、菊竹さんが考え、語ったことの本質やオリジナリティとは煎じ詰めるとなんなのか、ということがやはり気になります。これまでも考えてはきたのですがよくわからないところがあるんですね。

南泰裕──「か・かた・かたち」と「かたち・かた・か」という円環構造をもつ菊竹さんの方法論が弁証法的ダイナミクスをベースにしていることは一目瞭然です。平田さんのお話を聞いていて、菊竹さんはメタレベルとサブレベルの両方をもっているのではないかと思いました。「か・かた・かたち」というのは、あるひとりのデザイナーや建築家などのクリエイターが、ものごとを進めていくプロセスについての方法論でした。しかしたとえ「か・かた・かたち」と表現せずとも、リニアに流れる時間軸のなかで、最初に漠然とした概念としての「か」のようなものがあり、それを輪郭化したイメージとしての「かた」のようなものがあり、さらにそれを空間へと昇華させた「かたち」のようなものがある、という技法の順序は、理解しやすい。すなわち「か・かた・かたち」を知らずとも、だれしもがなんらかのかたちでこのプロセスを踏襲しているのではないでしょうか。ですから、「かた」を英語にして「タイプ」と呼んでもいいし、ルイス・カーンのように「フォーム・ドローイング」と呼んでもいい。

ここで私にとって興味深いのは、創作のプロセスに名前を与え実際にこのようにデザインを行なう菊竹さんを、遠方から見ているもうひとりの菊竹さんがいるように感じられる点です。つまり、菊竹さんのなかに超越的なものと超越論的なものが同時に存在している、という印象を受けるんです。言わば、創作の内側をインテンシブに十全に生き抜いている主体と、創作の全体を観照し、巨視的に眺め渡している二次的な主体がいて、その両方を絶えず小刻みに横断し、揺れ動いている。「か・かた・かたち」の円環構造のなかにクリエイターとしての小人がいて次のプロセスに向かって進んでいるのだけれども、その様子を上から見ている観測者がいる。つまり、菊竹さんの理論が、行為者と観測者の同時存在を示唆している点がおもしろいと思いました。

市川──二重の作家性、建築家として二重の人格があるということでは、伊東さんが「われらの狂気」でも指摘していますね。芸術家としての性格と社会派的な性格、つまり60年代的な菊竹と70年代的な菊竹のようなものがいて、それらが共存しつつ、大枠においては移行した。井上章一さんが最近書かれていた菊竹論にもそうした記述は見られます(「スカイハウスは、こう読める」『現代の建築家』[ADA、2014]所収)。芸術であり社会の活動に強く関与する建築そのものに、こうした菊竹的な二重性が内包されているのだと思います。伊東さんも3.11以降は「みんなの家」(2011−)などの社会的実践に力を入れていて、菊竹さんと同じような経路を辿っているように見えて興味深いです。

- 磯崎新『空間へ

──根源へと遡行する思考』

私の個人的な関心は、設計の方法論として、どこにインスパイアされるような視点があるのかという点にあります。もちろんリテラルに設計の方法論として使う、使わないは別ですが、設計という行為は思考の「発散と収束」の両側面を同時に生きるような部分があるので、どこに向かって跳躍し、どこでそれを具体の次元へと沈殿させるかということの案配が、なかなか難しい。だから、それを明快に示す理論がどうしても欲しくなってしまう一方で、分かりやすく単純化された理論からは、創作をめぐる思考の微妙な揺らぎがこぼれ落ちてしまう危険性もある。そうした視点からみたときに、菊竹さんの建築理論が潜在させている可能性を、再考してみてもいいのではないかと思いました。

「か・かた・かたち」と「からまりしろ」

天内──先ほど平田さんは普遍的な言葉を生み出そうと試みているとおっしゃっていましたが、普遍的なものを目指す態度は菊竹さんの「か・かた・かたち」の理論にも濃密に込められていると思います。チャールズ・パースは、ものごとのあり方を一次的な記号、二次的な記号、三次的な記号というプロセスを経るのだと定義しました。例えば、ある学説が進歩していく過程や、自分のなかの発想が進んでいく過程など、つねに三段階のプロセスを経るのだと言っています。ぱっと思いついた仮説があり、その仮説を実験的に確かめて理解し、最後に演繹的な形で新しい法則やかたちを編み出していくという段階を踏んでいくことが、新しい原理や法則が生み出される際の順序であり、科学の進歩のあり方であると。このうち最初の段階で、数学の証明で使われるような推論ではなく、上から水が降ってきたときに、これは雨にちがいないというような、精密さには欠けるけれどだいたい正しい推論のことを、パースはアブダクション(仮説形成)と呼びました。ぼんやりとしているけれども仮説をぱっと思いつくようなことです。菊竹さんの「か・かた・かたち」もアブダクションなのだと僕は理解しました。菊竹さんは、どのようなスケールのものごとに対しても適用可能なのが「か・かた・かたち」なのだとおっしゃっています。平田さんが思考している普遍的なものとは、基本的にはスケールに関わらないと考えてよろしいのでしょうか。あるいは建築を中心にして考えていらっしゃるのでしょうか。

平田──建築的な思考はスケールとは関わりなくさまざまなかたちで展開できると思います。その意味ではスケールとは関わりがないと言えます。一方で建築というのは、時間的なスパンや物理的な広がりのなかにある存在なので、スケールの影響は当然受けるのですが、建築を建築のなかだけのスケールで捉えるのではなく、それより大きな、あるいは小さな、時間や空間の広がりとどう関係づけられるかが重要ですし、そういった世界観のなかで建築を捉えることこそが建築を変えるのだと思います。その意味ではスケールのない、極大と極小を行き来するような思考を展開したいですし、「からまりしろ」では、そういったことを考えようとしていました。

天内──「からまりしろ」というのは、スケールに関係なく適応可能なものなのですね。

- 平田晃久『建築とは〈からまりしろ〉を

つくることである』

(LIXIL出版、2011)

技術的な問題を他者として介在させる「かた」

天内──いまの平田さんのおっしゃったことを菊竹さんの文脈に翻訳すると、岩場に海藻が生え、海藻には魚の卵がくっついているような「かたち」を見て、互いにからまっている状態でくっついている「かた」を見出し、その背景に「からまりしろ」という「か」を見通しているのが平田さんだということになります。「か・かた・かたち」の順番で建築をつくっていく場合に、「からまりしろ」が「か」にあたるのだとしたら、どこかで「かた」が必要になると思うんです。「か」から「かたち」に移行するあいだの「かた」については、いままでどのようにお考えだったのでしょうか。

- 平田晃久氏

天内──菊竹さんはたしかに「かた」に関して、広がりのある使い方をしていますね。《出雲大社庁の舎》(1963)をつくるときに、出雲地方の稲掛けに日本建築の原理的な背景を見て、さらにコンクリートに翻訳するということをされています。『代謝建築論』では、エレベーターやコンクリートについてなど、ずいぶん技術的な話もされています。《出雲大社庁の舎》での稲掛けにあたる「かた」を求めるなかで20世紀の技術に着目されたのではないかと思います。日本建築の技術に関することが、もしかすると菊竹さんの頭のなかにはあって、その「かた」と照らし合わせながら自らの「かたち」を探っていかれたのではないかという印象をもちました。

- 出雲大社庁の舎(photo=森口航)

- 南泰裕氏

日本建築の伝統と「脱[床本位制]」

南──菊竹さんに関してよく言われるのが、つくる際の参照元がどこにあるのかはっきりわからないということです。ご本人も参照元はあまりないとおっしゃっています。たしかに「か・かた・かたち」というプロセスを経ているにもかかわらず、オリジンとしての参照元がなにかわからないところが菊竹さんの建築のすごいところだと思います。建築は様々な次元でコンベンショナルな側面を持っているので、意識するしないに関わらず、すでに存在する建築に、強烈な規定を受けているものです。そしてそれ自体は必ずしも悪いことではなく、伝統や歴史や共同性を確かめる根拠ともなり得ます。しかし菊竹さんは、そうした伝統や歴史の意義を理解しながらも、誰も気づき得なかった建築の次元へと一気に跳躍し、拓いている感がある。何かを参照し、そこからスピンオフした結果として建築が生まれた、という感じがしないんですね。ある自然な思考の流れの先で、突然、異形の建築を出現させているようにすら見える。

今回素朴に『代謝建築論』を読み返してみました。建築家の理論というのは自分のつくるものとの整合性をどうしても考えざるをえないのだけれども、建築は複雑ですから、そうはいっても理論と実践がなかなか一致しない。ですが、菊竹さんの話は一貫しているという印象を受けました。日本建築の伝統の話もされていますが、奇を衒わないかたちでものをつくるプロセスを率直に語ろうとされているのだと感じました。以前読んだ印象ではもう少しプレゼンテーショナルな内容だったと思い込んでいたので、そのことは意外でしたね。

- 天内大樹氏

南さんから言及があった日本建築の伝統について平田さんはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。

平田──これまでは、個人的にはどちらかというと日本的なるものに違和感を感じており、日本の伝統建築を前提にしてきませんでした。なぜなら日本の建築の場合は、たとえ現代建築であっても往々にして平面的に広がっていくものが多いからなんです。そうではなくもっと3次元的な広がりをもった建築を設計したいと考えてきました。ところが、海外での仕事が増えれば増えるほど、日本的な特徴について考えざるをえない部分が出てきたんです。自分ができることと、まったく適わないことなどを検討していくとどうしても日本というものを意識せざるをえないと最近は感じています。そのなかでもとりわけ庭に着目しています。日本ではどういった建築の場合でも、庭との関係を抜きにしては語りにくいような存在の仕方をしています。学生時代を京都で過ごしたので伝統的な建築が身近にあったのですが、建築よりも庭の印象が強い場所が多かったのです。そういうことを振り返った結果、僕なりに3次元的な庭とはどのようなものかを考えるようになりました。こうした発想はどこかでやはり日本の建築のあり方に影響を受けているのだろうと思います。

天内──菊竹さんの『代謝建築論』には、川添登や丹下健三らが起こした伝統論争が影響していたはずです。菊竹さんが考えていた伝統というのは、伊勢ではなく、出雲であり宮島であり清水寺でした。柱がそそり立っていてその上に床があるようなものを考えていたことからも、平面的に広がるものよりも立体的なものを指向していたのではないでしょうか。《東光園》(1964)には立体的な庭がありますが、そこに菊竹さんの真骨頂があるのだとしたら、いまの平田さんにも引き継がれているのではないかと感じました。

- 菊竹清訓《東光園》©Pepechibiryu

平田──そう思う部分と、そうは思わない部分があります。たしかに菊竹さんの作品にはエレベーションが立ち上がる感じがあります。日本と言った場合にどうしても伊勢神宮や桂離宮を想起してしまうことに対して、菊竹さんは京都ではなく奈良であるとか、伊勢ではなく出雲であるとか、日本の本質にはもっと野太いものがあることを示したかったのだと思います。この点についてはものすごく共感できます。一方で、それを床と柱に還元したときに、床というものがものすごく強い存在として表われています。柱だけではなく、床がないと建築にならないわけですが、菊竹さんの建築では、床という水平の線が非常に強い。そしてそこに空間が生まれています。例えば「海上都市」(1958)では、海がひとつの床になっており、海というタブラ・ラサの上に建築が進出していく。あるいは「塔上都市」(1958)の場合、空中に床はありませんが、なにもない空中という場所が空白として想定され、そこに建築が自由に伸びていく。つまり床の不在によってむしろ床が強く意識されているのだと思いました。

こうした床の強さについては、伊東さんの建築においても顕著に表われています。僕は《せんだいメディアテーク》に感動した一方で、ひとつ違和感があるとすると床の強さだったんです。多くのことを床に還元していけば、どうしても床に従属した思考になってしまう。そうなるとどうしてもものごとが水平方向に展開していくことになります。山で育ったということもあって、僕自身はこのことに対して本能的に違和感があるようなんです。もっと高低差があり、上のものと下のものがつながっているような空間が自分のつくりたいものだという意識が強くあります。この考えを「脱-床本位制」と呼んでいます。じつは床をひとつの仮想敵として想定して、伊東事務所から独立したという経緯があるんです。その意味ではもともと自分の仮想敵としてあった床の起源が、菊竹さんが日本建築に対して貫き通したひとつの鋭い視線だったのだと考えると、とても複雑な想いがします。

本質の変化によって起きるアウトプットの変化を求めて

平田──当時の日本では、思想として取り出せる考え方がないままに、海外の最新の建築をまねたようなものが少しずつつくられていて、それがモダンだと考えられていたと思うんです。そうした状況において、「か・かた・かたち」のような方法論を打ち立てることは、それだけで批評的な行ないだったはずです。一方、現在の日本における建築をめぐる状況は、当時と似ているのではないかと感じています。フォームのレベルでの「かた」や「かたち」に関しては、高度な実験が行なわれているとしても、目指すべき原型的な思想、つまり「か」のレベルがあまり語られないまま、置き去りにされている。ですから「か・かた・かたち」から半世紀が経ったいま、菊竹さんの提示された方法論が、再び批評性をもったものとして立ち現われているのではないかと思います。批評的というと斜に構えたような話に聞こえるかもしれませんが、菊竹さんの場合は、もっとポジティブに原型的な考え方をどのように出すのか、つねに問うている印象があります。出雲大社に関する文章を読めば、菊竹さんをつうじた見方を力強く感じることができます。例えば、古代の住居に関して、なんの証拠もないのだけれど、切り倒さずに大木の枝を取り払って柱として建てられたという想像をぬぐうことができないと書かれています。菊竹さんは、そのように建築の柱やそこから派生する空間を見ていたのだと思うとすごく共感できるんです。この古代の住居に対する想像力は、「原始の小屋」の議論にも通じるようなものであり、建築をもう一度組み上げているような印象を受けます。そういう部分に新鮮なものを感じますね。

一方で、「か・かた・かたち」をさまざまなバリエーションで組み合わせて論じてもいらっしゃいますが、このことが創造性とどうかかわるのか、いまひとつリアルに想像できないんです。むしろ「か」と発言することの批評性や創造力に対する広がりのほうが、新鮮に感じます。

- 市川紘司氏

今回、菊竹本と合わせて平田さんの著作も読ませていただいたのですが──なかなか聞きづらいことではあるのですが──ぜひ聞いてみたいことがありました。「か・かた・かたち」のに則って言うと、平田さんは建築の「かた」を無くそうとしているのではないかと思ったんですね。「かた」つまり技術の位相は、スケールやカテゴリーといったある種の区分に深く関わります。家具には家具をつくるための技術があるし、都市には都市の技術がある。専門化とはそういうものなわけですが、一方で平田さんの考え方は、「ひだの原理」に象徴されるように、そうした区分を度外視しようとしているように見えます。あるアイデア、「か」があって、それを小さなスケールで留めれば家具になるし、大きく展開すれば都市になる。そういうスケーラブルな思考を強く感じます。

平田──先ほども言いましたが、ひだという即物的な形状は「か」にあたるのではなく、「フォーム」なのではないかと思うんです。ですが市川さんが例に出されたように、スケールとは無関係に増殖していくことしかなく、それが「か」なのだというと、それはそれで強烈な世界観ですね。この場合は「からまりしろ」などという上位の概念を持ちだしたりしてはラディカルたりえない。そういう狂気じみた話もおもしろいとは思いつつ、しかしながら個人的には「ひだの原理」と心中するつもりはなくて、もっと大きな視点で生きている世界と建築とをつなげていくような活動をしていきたいと考えているんです。

天内──先ほど南さんからは、菊竹さんは「かた」に技術的な問題を他者として介在させており、このことは現代においては、ワークショップなどをつうじて設計のプロセスに他者が介在することにつながる問題なのではないかとお話がありました。この点についてはいかがですか。

平田──じつはいま群馬県太田市において、文化交流施設を設計しています。今回ここで試みたのは、半年という短い期間で5回のワークショップを行ないながら設計を終わらせることでした。普通基本設計に関しては、所内でスタディと議論を繰り返します。ある方向性の先を議論を重ねてスタディし、さらに議論とスタディのプロセスを反復することで最終形にしていきます。今回はひとつに決めず複数のスタディをワークショップに持ち込んで、議論のプロセスに市民の方たちを巻き込むような方法を採りました。設計事務所のなかだけで決めるのと方法としては変わらないですし、限定されたことしかできなかったとは思うのですが、それでも違う場のなかで決めていくと情報量が多くなり意外におもしろいんです。さまざまな場所に対して100の要望があったとして、「こういう意見が市民から出されています」とリストを渡されて読んでもまったく頭に入ってこない。ですが、ワークショップの場において、それぞれ異なる個性をもつ人がしゃべったのを聞くと、100の情報がすっと頭に入ってくるばかりか、ものを決める場としての広がりが今までとはまったく違う状態で思考することになるんです。事務所では、たかだか数人のスタッフやコラボレーターと一緒に考えるような小さな広がりですが、それが一気に大きく広がった状態になって、その大きな広がり自体が個人が思考するのと同じ働きをするような感覚があったんです。

社会的な文脈で設計しようとする際には、先ほど市川さんがおっしゃった70年代の菊竹さんの保守的な状況と同じく、市民社会に適合するように普段よりも理性的にならなければならないのだと考えられなくはない。けれどもじつはそうではなく、いままでの建築を思考していくプロセスそのものの質が変わっていくことが、ワークショップをつうじて起こりつつあるのではないかと思いました。僕も関わりましたが、こうした文脈に伊東さんの「みんなの家」はあると思います。伊東さんは「みんなの家」をつうじて、建築を考えたりつくったりすることの本質の変化によって起きるアウトプットの変化を問題にしようとしているのではないでしょうか。このことがだれにでもわかるかたちでなにかを言える状況になれば、新しい建築のあり方として理解されるところにまでいけるのではないかと思います。現在はまだそれが見えない状態なので、「震災後に急に保守的になってしまった」というような話にどうしてもなってしまう。それでは事実を捉えていないと思うのです。他方、菊竹さんの60年代と70年代の違いについては、この流れとはちょっと違うのではないか。やはりある時期までの菊竹さんのキレは特別なものだったと思います。

震災以降、伊東さんが社会的なことに積極的に関わっていらっしゃることが、菊竹さんとどこまでパラレルなのかはわかりません。陸前高田の「みんなの家」や群馬県太田市などでの経験を総合して僕自身が感じているのは、そういうことを含めて新しい建築になっていくのではないかという期待です。「ひだの理論」が「か」なのだと強弁し、ある種の狂気のような気迫でドライブさせ、つくっていくこともひとつの作家像としてはありなのかもしれません。しかし、僕の理想はもう少し野太いというか変幻自在な考え方を提示するところにあります。「からまりしろ」のような考え方であれば、むしろもう少し大きく捉えられるかもしれない。ヴァーチュアルな「からまりしろ」というか、ワークショップで扱われたような、建築がものとして顕在化する前の状態ですらある種の「からまりしろ」として拡張してとらえ、なにか新しい建築の扱い方に近づいていけるかもしれない。言い換えると、なんとでも言えるというか、都合よく変質して新鮮なものをつくりだしていける立場を取りたい気持ちが強くあります(笑)。それが僕にとっての「か」なんだと言っておきたいという心持ちがあるのですね。

履歴を伴って混成し代謝する建築都市を目指して

平田──また、『代謝建築論』には菊竹さんご自身の「か」に相当するような記述が当然出てくるわけですが、そのなかに後の「メタボリズム」に接続するような意識を記述した部分を見ることができます。例えば、さまざまなタイムスパンのサイクルで存在するもののありようについては、僕も共感します。生活装置としてみなせるようなサイクルで代謝されるような部分と、もう少し大きな空間的な構えの部分と、さらに大きな都市というような部分とが複層しているなかで、例えば、都市のスケールから見たときの個々の建築は代謝する部分だと見ているんです。菊竹さんは、それが「メタボリズム」だと明晰に語っています。先ほど南さんからあった、菊竹さんの建築は参照元がわからないにもかかわらず形が多様であるというお話と接続するかもしれませんが、代謝する建築が、ある「かた」に乗っていればいいのだと考えると、そのときどきの状態に対して生まれては消えることを繰り返すことをよしとすることができ、その結果自由な形が生まれやすい。そういうことなのではないかと思いました。南──メタボリズムの建築ということで言えば、ここLIXIL:GINZAのすぐそばにある菊竹さんの設計された《銀座テアトルビル》(1987)がいま解体されようとしています。すなわちメタボリズムの理論とは裏腹に、保存・更新されず、代謝されなかったわけで、このことは歴史の現実であり皮肉でもある。一方で書物に関しては、菊竹さんの書物は、このようにセオリー・リバイバルとして読み継がれています。コーリン・ロウやクリストファー・アレグザンダーについても建築は生き残らないけれども、書物は生き残っているという現実がありますね。

市川──そうした現実をドライに受け入れているのが磯崎新さんですよね。磯崎さんは多くの文章を書き、また木製の建築模型も多くつくっていますが、建築は結局残らないという割り切りがあるのでしょう。新陳代謝をしながら生き残る菊竹さんの建築というと《スカイハウス》でしょうか。

平田──菊竹さんの場合は、ひとつの捉え方でさまざまなレベルのものを貫き通そうとしている感じがするんですよ。ですが、それだけだと単一原理から派生したものでしかないので、混在系になっていないんです。だから《銀座テアトルビル》は代謝しなかったのではないでしょうか。一方でこう考えることもできます。もし建築が解体されるとしたら、じつのところそれこそが代謝のはずだと。どういうことかというと、もっと大きなレベルにおいては、個々の建築を含めて、日々の営みが即物的に粛々と行なわれています。このように捉えた場合には、菊竹さんは、ひとつの完結したメタボリズムというシステムをつくろうとしすぎたのではないかというように思えるのです。本来の「メタボリズム」においては、何かがからまることによってまた別のなにかにからまっていくというルールだったはずなのに、「海上都市」や「塔状都市」ではそこから遡行できないような原点をあらかじめ規定して、その範疇においてのみ純粋な世界観として構築してしまった。やはりそれは違うのではないかと感じました。ですから、もっと広い観点から見た場合の「メタボリズム」がもつ射程であれば、いろいろなかたちで僕たちも引き継いでいけると思うんです。

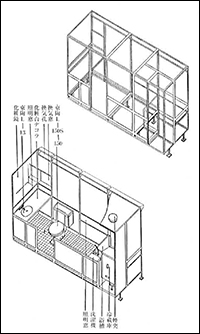

- ムーブネット 1958(『代謝建築論』p.197)

天内──そうですね。21世紀においては、「か」と「かた」のあいだに位置するものがあるとするとリノベーションなのではないかと思うんです。

平田──「からまりしろ」とは、何かがからまるところに建てていくという意味です。なにもない場所はなく、必ずなにかしらがそこにからまっているという立場といえばよいでしょうか。この考え方でいくと、いわゆる新築であったとしても、場所との関係で言えば、増築や改築に限りなく近いと言えます。ですが、更地に新しい建物を建てるというように即物的な観点で見れば、字義通り新築の建物を建てていることになります。古い建物に接するように増築しながら別の環境をつくっていくような案をコンペで出したりする場合もありますし、もちろん将来は実際にそういうことをやりたいと考えています。いろいろな時代のものが積層し、履歴を伴って混成している状態が都市の魅力であり、それこそがわれわれが生きている世界の魅力だと思うんです。そういう考え方で単体の建築をつくりたいのですが、建築をつくるにあたって、そういう意味では、増改築と新築の本質的な差をどこかで消そうとしていくような議論を自分は展開しているのだと思っています。

理論や批評の存在意義

天内──冒頭でお話ししましたが、この「建築理論研究会」は第8回目の今回が最終回となります。今日はこれまで主につくり手の発想や設計のための理論について考えてきたわけですが、最後に今後の建築理論の発信の仕方や、だれに向けて理論を構築していくべきなのかについて意見を交したいと思います。平田──「からまりしろ」という言葉の場合は、実際に設計をする人か、建築に関心のある人くらいまでしかからめとることができないのですが、もう少し一般的な言葉で語ることができれば、「か」に属することであっても伝えることが可能だと思います。例えば、先日高校の同窓会で幅広い年齢層の方を前にレクチャーする機会がありました。「からまりしろ」という言葉でアプローチしようとした、生きている世界に接続する建築についてなるべく噛み砕いて説明をしたのですが、なかなか難しいと感じつつも伝わった実感がありました。建築の場合は、実際に建たないことには社会で力をもちません。ですから、その意味ではこの建築がこのように建つということに対して、建築家だけが納得する理論では、じつはあまり意味がない。むしろもっと大きな文脈を巻き込んでいくような一般性や理解のしやすさをもっている考え方を提示しなければならないと思います。たくさんの人を巻き込んで思考する場をつくろうとしたときには、なんらかのベースになる思考が見えやすいかたちで出されていることに意味があるはずです。もちろんプロパーな文脈で建築をつくっていくことに必要な理論も、同じ源にあってほしい。理論を理解する人のためだけの理論では、建築の理論の場合はあまり意味をもたないのではないでしょうか。

先ほども言いましたが、いまの日本の文脈では、妹島和世さんの登場によって理論というものの可能性が反転してしまい、理論がすっぽりと抜けてしまっている状況になっている。つまり妹島さんが登場したおかげで、力をもたない理論は払拭されてしまって、最終的にはなかったことになってしまう。

ではどうすればいいのかというと、例えば環境の話をするときに、生きものの世界につなげていけば理解がしやすくなります。無理なく話ができるようなところから建築の原理を導き出すことができれば、建築はなにも降って湧いたような話で進めているのではないことがわかるはずですし、多くの人と共有可能な領域が広がるはずです。

いまの自分のアウトプットが特殊なものに見える方向に向かっていることは自覚しています。かといって個人としての活動が特殊に見えないことがいいかどうかはわかりません。そういう意味では迷いもありますけれども、だれにでも伝わるような話をどれだけできるのかが一番難しく、かつそこに大きな意味がある。それこそがいま求められているものなのではないかと考えています。

市川──私自身の関心で言えば、いま求められている批評というのは、やはり大きな視点で建築を捉え返す作業だと思うんですね。古臭いようですが、例えばイデオロギーと建築の問題とか。『代謝建築論』を読むと当時の時代背景に社会主義のイデオロギーが色濃く流れていることがよく伝わってきました。先ほども言ったとおり、菊竹さんにおける「かた」の重視も、川添さんが丹下健三の最高傑作は《香川県庁舎》だと評価したのと同様の態度に思える。社会全体に寄与する建築とは、と考えたとき、大量生産ではない方法で、つまり一人の作家としてどのような方法が可能か、という問いが、「かた」の重視からは感じられる......と、私がこうした考え方をするのは、当然中国で数年間勉強したことも影響しているし、また実際こうした大きな分析によって個々の具体性を捨ててしまっているということも重々わかっています。とはいえ、ちょっと個別具体の小さな差異を気にしすぎて大きな論立てがなくなっているのが現状の建築論だとも思うので、やはり少し視点を遠くに置いてみたいという気持ちは強いです。菊竹さんは「か・かた・かたち」や「メタボリズム」のような普遍的なヴィジョンを見せたわけですが、その背景には曳家の伝統や当時の土地政策やイデオロギーが強く関わっていて、批評はそういうところまで掘り下げた。菊竹さんの強固な「理論」、そしてそれをめぐる豊かな批評の環境を今回概観して、特にそう思いました。

平田──菊竹さんの存在は両義的だと思います。地域社会において戦前までは地主がある種の公共性を担っており、地主の存在を含めて社会システムとしてうまく構築されていたにもかかわらず、GHQによって根こそぎにされ、わけのわからないものにされてしまったことに対する怒りが「海上都市」なんだと菊竹さんはおっしゃっています。この考え方はある意味で社会主義的イデオロギーとはまったく逆です。ですが建築においては、どっちとも言える状態にあり、「メタボリズム」などの、ある主義として取り出すことが可能です。すべてが言語的に構築された思想としてのイデオロギーとは位相が異なりながら、なんらかの主義が建築から見出せることのおもしろさがあるのではないでしょうか。それを特定のイデオロギーとして断定することがそんなに重要なのかという気もしてしまう。むしろずれをはらみつつも関係があることをきっちりと言いあてることが、言語活動として必要なのではないか。

市川──当然、建築はイデオロギーそのままでは建たないし、現実的には個人の考え、社会の情況など複雑な要因が絡み合いながら生まれるので、当然多義的になっていきます。私が言いたいのは、そういう多義性を踏まえたうえで、しかしそれでもどこかの側面で切断しなければ、批評は書かれないということです。文章というのは本質的に単一方向に流れるもので、多様性をその多様なままの状態で表現することはできないと思います。意識的にであれ無意識的にであれ、ある割り切りのもとに書かれたテキストだけが、事後的に多様な読解を生むはずです。建築(の理論)もそうだと思います。川添登はある種マルクス主義的な読解を菊竹建築に与えているし、長谷川堯は神話的な世界観で理解した。それは菊竹さん自身にともあれ一つの明快な言い切りがあったからだと思います。そうした割り切りの連鎖を経て、多義性というのは生まれると思うので、あらかじめ「断定すること」を消去してしまうのは反対です。

- エイドリアン・フォーティー『言葉と建築

──語彙体系としてのモダニズム』

僕が翻訳の仕事として初めて携わったのがエイドリアン・フォーティーの『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』(坂牛卓+邉見浩久監訳、鹿島出版会、2006)でした。そういう意味では「言葉と建築」については、ずっとテーマとして与えられてきたと言えます。「建築理論研究会」においても、建築と言葉、あるいはその連なりであるところの理論との関係を問うものとして、論法や内容を話していくのだろうとは思っていましたが、実際には建築を実際につくることについても議論は広がっていて、すごく勉強になりました。一方で、自分の立場については、どういう位置づけなのかずっと迷いながら参加していたというのも正直なところです。モダニズムを彩ってきた空間とか機能とかの言葉を歴史的に解きほぐすと、決して典型的なモダニズムの言説に使われるような意味ばかりでその言葉が使われてきたのではない、というフォーティーの語りは、モダニズムから僕らを解放してくれますが、一方で新しい立場を何か示唆するものではありません。彼が思想家であれば、アジテーションを含めて言説を展開したかもしれませんが、歴史家としては当然の態度でしょう。ですから建築家の場合は、最終的に形をつくっていくためにどこかで決定するわけですが、言葉をつくる人間の場合はそんなにきっちりと未来を決めなくても過去という足元を整理したり拡げたり掘り起こしたりする方がイメージとして強かったんです。その上でこれから理論という営みを継続させていくとしたら、その足元を整備しながら迷い続けますという答えになるのでしょうか。

南──理論が大事なのか批評が大事なのかは正直なところ僕にはわかりません。あまりにだいそれたテーマですし、そのことをコメントする立場にはありません。それと同時に建築をつくることにとって理論が大事なのだと断言することもおこがましくてできません。

なんのために理論があるのかとか、なぜ建築理論を考えるのかについては、この研究会が始まったときに主意文として書きましたし、ここでも折に触れ話してきました。どうしても大上段に構えた言い方になるし、突拍子もなく聞こえるかもしれませんが、理論は端的に言って究極的には人間の幸福を後押しするものとしてあるべきだと思っています。知的な刺激を他者に与えるものかもしれないし、もっと直接的には豊かな空間をつくるための指針になるかもしれません。ですが倫理的な装いを帯びてしまうと息苦しくなってしまう。前回ここで採り上げたクリストファー・アレグザンダーに対して、私が違和感を覚えたのはそこに起因しています。そういった意味では、菊竹さんの理論は茫漠としていますが、自分にとってはなにかをインスパイアさせてくれる思考の産物だと感じました。

振り返ってみれば、この建築理論研究会では、主として20世紀後半に発表された建築論の書物を都合8冊取り上げ、議論を重ねてきました。20世紀の建築論を彩る、重要な書物を選んできたつもりですが、図らずもそれらはいずれも、都市を強く意識し、都市について多くを語っていました。つまり、それらの建築論は同時に、つねに都市論の裏返しでもあったわけです。20世紀後半の建築理論は、都市を抜きにしては語れなかったんですね。

21世紀前半の建築理論も、その状況を大きく引き継ぐことにはなるだろうと思います。が、理論の新しい地平を拓くのだとしたら、それまでと同じような語り方はもう難しいでしょうね。

こうした、気がつくと歴史化されつつある重要な書物を読み返してみて強く感じるのは、反語的に言えば、これらの書物と理論を一度、殺さなければならないのではないか、ということです。これらの理論の多くは、当時の状況を映し出す形で発表されており、その状況論を脱色させた形で理論として反復受容され続けている。近い過去ではあるけれど、いつの間にか古典的なテキストのように受け止められて、今も機能し続けている。

そのことの意義はもちろん大きいですが、しかしそれを繰り返しているだけでは、新しい時代の都市と建築の現在を撃つことはますます困難になる。理論の可能性を確かめるために、逆に、これらの理論の塊を一度、殺さなければいけないのではないか。理論革命というか、そのような構えが、生まれてきてもよいのではないか。そのように思います。

市川──私もだいそれたことを言うような立場にはないですが、しかし「知らないふり」をしてでも大きなことを言っていかないと、もう何も動かないのでは、という気もするんですね。あえて大きなことを言ってみる、いや「あえて」という言葉すら使わずに、割り切って「批判があるならどうぞ」というくらいの態度で発言していくことが必要なのではと。そういう批判の連鎖のなかでこそ、理論というのは建築の文化のなかに定着してきたのだと思います。

[2015年1月20日、LIXIL:GINZAにて]

平田晃久(ひらた・あきひさ)

1971年生まれ。建築家、平田晃久建築設計事務所主宰。主な作品=《sarugaku》(2007)、《イエノイエ》(2008)、《one roof apartment》(2010)、《alp》(2010)、《kotoriku》(2014)、《bloomberg pavilion》(2011)、《釜石市災害復興公営住宅設計プロポーザル》など。2012年、第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館「ここに、建築は、可能か」(伊東豊雄、乾久美子、藤本壮介、畠山直哉と協働)にて金獅子賞受賞。著書=『animated 生命のような建築へ──発想の視点』(2009)、『建築とは〈からまりしろ〉をつくることである』(2011)。

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。静岡文化芸術大学デザイン学部講師。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

市川紘司(いちかわ・こうじ)

1985年東京都生まれ。中国近現代建築史。東北大学大学院。東京藝術大学教育研究助手。2013年から2015年まで中国政府奨学金留学生(高級進修生)として清華大学に留学。著作=『中国当代建築──北京オリンピック、上海万博以後』(編著、2014)、『中国的建築処世術』(共著、2014)ほか。