インサイド/アウトサイド

──レファレンスから《Dragon Court Village》へ

──レファレンスから《Dragon Court Village》へ

Eureka!──論理と感覚の相反しない創造

私は、建築計画・建築意匠・構造計画・環境計画の専門家4名で構成するEureka(エウレカ)★1という建築設計集団を共同主宰している。その名は、人にわずかな好奇を喚起させて「Eureka」の意や読みを尋ねてもらうことも少々期待してのこと。その言葉は、古代ギリシアにアルキメデスが湯船につかり、のちのアルキメデスの原理を発見した際、喜びとともに思わず口にした「わかった!」という叫びが語源となる。ほかに「私は見つけた!」「解けた!」といった意味でも使われたようで、近年、映画『インターステラー』では、理論物理学者が、長年追い求めた理論の発見に「ユリーカ(Eureka)!」と驚喜するシーンが記憶に新しい。論理と感性が相克するクリエイションにおいて、理論と直感が同期するような瞬間をイメージさせるところがポイント。とりわけ建築の分野では、意匠/エンジニアリングの関係に、近代建築史的な分離構造がある★2。四つの専門性の統合はわれわれの命題となっており、しかし同時に民主的な合議のプロセスのために凡庸な解に辿り着くことは避けたいと強く考えてきた経緯もあった。しかして、異分野の専門性を一塊とする創造をEurekaの本懐に、活動をスタートした。対照的な集団設計のあり方

1. シーラカンス

こうした集団設計に対する志向は、Eurekaを設立するまでの個々の経験、われわれが建築を学んだ2000年代、早稲田建築という環境・伝統が大いに影響し、参照対象となってきたと振り返る。

たとえば2000年当時、集団設計のヴィジョンをシーラカンス(2000年当時すでにCAt、CAn、シーラカンスK&Hに改組)はもっともクリアに示していたように思う。吉阪隆正展(ギャラリー・間、2004)にあわせた集団設計についての小嶋一浩へのインタヴューは、驚きとストレートな示唆があった。

──建築家にとっては大勢(集団)でやることの目的は、プロジェクトの質を上げること。質を上げるために視点が複数化することが、間違いなく変なほうにブレず、思考の密度を上げる。模型を複数人で手を入れたこともあったが、うまくやらないとぐちゃぐちゃになってしまうとも思っている。(...中略...)プロジェクトの質を高める方向を、共有できているというリスペクトがあればコラボレーションはうまくいく★3。

また、のちにこのようにも語っている。

──シーラカンスと名乗っていたときには共同設計自体の可能性を語っていた。設計主体が複数化することで得られる複眼的思考がもつメリットといったこと。しかしやっていく中で、早晩それは建築の質とは関係のない話しだということに気づく。共同設計のほうがいいものができるとか、そういうことではなく(...中略...)今はもっと普通のことと捉えている★4。

これら集団設計のさまざまなトライアルと険しい道のりを物語る発言がある一方、小嶋は師である原広司の強い影響を語り、原から学んだ設計プロセスに必要な要素として、文字通り白黒はっきりさせる「ダイアグラム」と、一言で言い切れて共有されていくような「喚起力をもった言葉」を挙げる。ここには「プロジェクトの質を高める」という至極ストレートで、試行錯誤の時間に拘泥しない、冷静で鮮やかな着地点が表われている。小嶋にとっての集団設計はオートマチックにプロジェクトの質を高めることはなく、むしろ「言語化」とともに、建築の実践の「経路化」という言葉を用い、以下のように考察している。「設計側のチームだけでなく、発注者やエンドユーザーにも共有可能な『言語』と『方法』を開発することで、つくりかたが明快になる。プライオリティがクリアになって(...中略...)、空間の強さが獲得できる」★5。

- 2004吉阪隆正展「頭と手」インタビュー集「【チーム】1/2」

2. U研究室と象設計集団

小嶋が語るヴィジョンは、「集団設計」の一側面にすぎない。先の吉阪展のインタヴューでは小嶋に続いて樋口裕康(象設計集団)が、U研究室在籍時の集団設計について述懐している。

──吉阪さんに関係なくチームなんだ。大竹さんがいて、松崎さんがいて、滝沢さんがいて、城内さんがいて、学生のとき、恂さん戸沼さんがいて......、そのときのチームなんだ。吉阪先生の作品において、書くのが先生。先生も意識してみんなで会議して決めていく。中心には、とくに大竹十一さん(旦那)がいて、〔大竹さんは〕人前に出たり、名前が出ることが嫌いな人だった。みんなが文章やインタヴューは「吉阪の係だから」と言うが、先生がしゃしゃり出たわけでなくてやむをえずのことだった。吉阪先生をみんな尊敬していたが、「モノを作るのは自分たちだから」という役割分担があり、チームをつくっていた★6。

樋口はのちに象設計集団を共同主宰する。U研究室から象設計集団へと受け継がれた集団設計には、たんなるカリスマとチームの関係とは異なるリーダー像と、集団内の信頼とともに育まれて身体化された集団設計の思想が存在している。そこに集団設計の持続性を垣間見ることができる。その持続性の内実は、「不連続統一体」をはじめとした概念であり、模型材料(油土など)や自力建設をともなうワークショップなどの具体的な手法である。その概念と手法は、組織が生み出す多角的なアイディアを受容する可塑性を備えており、持続する集団設計の思想の支柱でもあった。

この持続性は、さきの小嶋が言及した「プロジェクトの質」やそれを高めることとは一致しない。小嶋らは集団設計に「精度」と「駆動性」を向上する可能性を求めた。客観的な方法やプロセスによる「精度」と、集団の内/外へ建築をオープンにすることによる「駆動性」である。対して、U研から複数派生した集団設計には、捉えどころないが存在感をもつ「全体」と個々による「群像」が併存していた。その集団設計の思想は小嶋らが求めた明瞭性とは明らかに異なる志向である。

集団設計の内と外

1. 菊竹清訓

一方で、これら1960〜90年代に跨いだ集団設計の数々の取り組みには、共通して内側/外側へ、そして両極へと向かう実践が同時にあり興味深い。「内側」とは、建築設計のプロフェッション内部の出来事であり、組織論や手法論にもとづき、システムを実装して技術と統合する集団設計である。そして「外側」とは、リサーチやフィールドワーク、まちづくり、ワークショップを通じた社会や環境の関係づくり。そして生産から管理・運営へと派生する集団設計である。

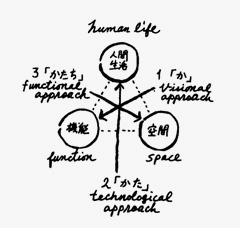

「内側の集団設計」として、ここで新たに菊竹清訓を挙げたい。とくに「代謝建築論」の副題である「か・かた・かたち」で示した三つの段階すなわち三角構造をもつデザイン手法と、そこから導かれていく「目に見えるものの秩序(とくに構造技術)」「目に見えないものの秩序(とくに設備技術)」への強い関心である★7。冒頭で触れたシーラカンス、U研究室、象設計集団に比べて、菊竹清訓の設計手法は「集団設計」そのものではない。しかし、「か(構想)・かた(技術)・かたち(形態)」がじつは設計の方法論であるとともに、集団内の担当配置システムでもあったとするエピソードは興味深い。元所員の遠藤勝勧はこう述べている。

──"か"は菊竹さん、"かた"は内井(昭蔵)さん、"かたち"は久慈(惇)さんと考えまして、菊竹さんと内井さんの間に土井(鷹雄)さんがいて構想を考え、菊竹さんと久慈さんの間に武者(英二)さんがいてデザインを考え、内井さんと久慈さんの間に遠藤がいてディテールを考える★8。

- 設計の三段階構造

引用出典=菊竹清訓『代謝建築論──

か・かた・かたち』(彰国社、1969)

菊竹が生涯を通じて共同したエンジニアとの試みも「内側の集団設計」と言える。より菊竹が重点を置いたとされる、「か」→「かた」へのプロセスは、エンジニアとの「内側の集団設計」に符合するものだ。構造設計者の松井源吾、設備設計者の井上宇一らが、集団設計のパートナーであり、多数のプロジェクトを横断した挑戦がなされた。両エンジニアとの集団設計において、菊竹は「技術を目に見えるものとすることでデザインの進展を図る」「技術をデザインの進展に繰込む」ことを大いなる命題とした★9。たとえば「光弾性写真」による応力解析によって、構造体内部の力の流れ、力の分布が視覚化され、これを通じて次々と新しい構造デザインをもつ建築が実現された。そのなかには幻の「京都国際会議場設計競技案」が含まれ、「目に見えない秩序」と呼ばれた光・音・空気の統一の実践としては《都城市民会館》などが挙げられる。菊竹という巨人の、狂気とも表される才能、感受性によって形づくられたかの如くある建築作品の背後に、本人の傍にあった人々との「内側の集団設計」が確かにあった。

また菊竹は、「新陳代謝=メタボリズム」を、日本の木造建築の歴史と精神文化や生活の知恵が蓄積された流儀や伝統に着想を得たとしており、その特徴は「参加型の文化」と表現される★10。西欧のように創造と模倣を峻別することなく、日本では独自の文化形成に参加できる仕組みが培われ、受け継がれた参加型の文化形成が地域の文化を守ったとしている。すなわち代謝=更新であり、社会変化する外的要因を受け入れ、設計変数とし取り込む思想である。その意味でメタボリストの視座には「外側の集団設計」が本来的に指向されていたとも言える。

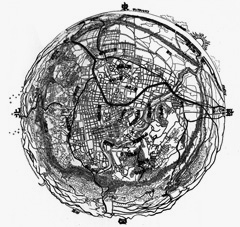

- 「杜の都仙台のすがた」のベースマップ

引用出典=『吉阪隆正の迷宮』

(TOTO出版、2005)

2. 吉阪隆正

「外側の集団設計」について、U研究室・吉阪隆正へ再び戻り、その「極大/極小」の思考に僅かだが触れたい。吉阪自身のプロフィールからして、単体の建築設計から都市・農村・地域への提案を建築家として実践し、その領分を遥かに超え、フィールドを山へ、極地へと伸ばし、アルピニストとしての姿もあったことは有名だ(極大)。一方その建築の物理的特質として、独特の造形とともに、人間の手に触れる部位に特徴的に表われる厚みや奥行きをもったディテールと、五感──とくに触覚──に訴える素材構成などによって注目される(極小)。そしてこの「極大/極小」思考の片鱗を、とてもストレートに表わすものに「魚眼地図」があると考える★11。数々の「作品」ともいえるダイアグラム・地図を発明した吉阪だが、この魚眼地図には、精度の差はあれども近傍と遠方をひとつの全体像として描けるダイナミックな性質がある。身の周りのつぶさな観察と、自らの居場所からはるか遠くへの眼差しを諦めない冷静さ、そして常人離れした好奇心。これを、集団設計を内へ外へと展開し、両極の思考を併存させた建築家に共通する相貌としてみたい。

《Dragon Court Village》での集団設計

われわれEurekaは、愛知県にて集合住宅を設計し、2013年末に竣工した。ここには「内側の集団設計」として、計画・意匠・構造・環境における専門性の統合がある。同時に「外側の集団設計」として、住人や地域の営みとともに成り立つ居住空間の運営、そしてリサーチやフィールドワークによる「極大/極小の思考」の設計への援用もある。さまざまな集団設計の実践を具体的なかたちで実現できた実例として三つのポイントから紹介したい。

- 《Dragon Court Village》の中庭を見通す風景

撮影=Ookura Hideki / Kurome Photo Studio

- 同、配置平面図

1. 東アジアにおける持続可能な住居の集合形式

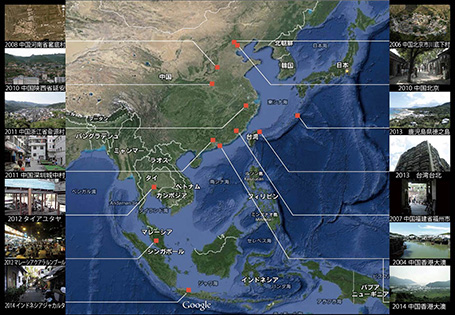

第一のポイントは、敷地を越えて外へと向かう集団設計である。極大への思考として、地球規模の温暖化、気候変動の視点に立つ。日本の亜熱帯化を前提に、今日の居住空間の持続性を検討した。その際に中国の伝統住居を参照している。

2007年、早稲田大学古谷誠章研究室に在籍して参加したフィールドワークでは、亜熱帯に属する福建省福州市の伝統住居と、都市化による高密度居住(雑院化)を対象とした。そこには、室内の延長のような外部での暮らしがあった。その共有された外部空間は、高密度居住において複数世帯の交流やプライヴァシーを保持する緩衝装置として機能する、曖昧な領域性をもっている。そして、本来日射を遮り、風を流す軒下空間の連続である。これら集合的経験のかたちとしてある建築を本計画にフィードバックしている。

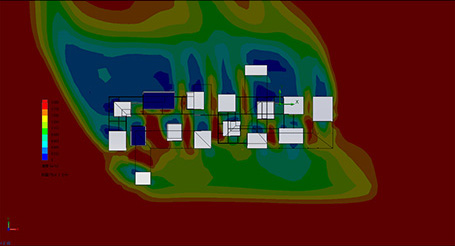

同時に、軒下空間をはじめとした外部の風環境について、数段階のCFD解析を重ね、ヴォリューム設計を行なった。エンジニアとの緊密な連携は「内側の集団設計」の重要なプロセスである。

- フィールドワークMAP

- 福建省福州市の伝統住居

- 《Dragon Court Village》の軒下空間

撮影=Ookura Hideki / Kurome Photo Studio

- 地上1階屋外における風環境のCFD解析

2. 郊外における新しいパブリックと空間運営

第二のポイントは、郊外住宅地のランドスケープや、ライフスタイルについて、地域性と公共性を建築と結びつける実践である。周囲の街並みがもつ慣習を超えて、特徴的なサーキット状の駐車場配置をしている。地域・環境へと漸進的に住宅を開くことを試みた。

そして、賃貸集合住宅には特異な、住戸から独立する「アネックス」を9住戸に対して5部屋配置した。この10平米程度の小さなスペースは、SOHOなど職住近接した暮らしなどを想定したものである。現在、有機野菜を取り扱う八百屋や、ネイルサロン、設計・デザイン事務所などが入居している。アネックスによって集合住宅は来客のある開かれた環境となる。

加えて、アネックスは集合住宅において、日常的なコミュニケーション・ハブとして機能している。その延長として現在、定期的に住民祭り「マルシェ」が行なわれるに至った。

アネックスは竣工後の建築を更新していく基点としても計画している。住戸ユニットに対して、将来的な世帯や商いの変化に即し、足し引きできるプログラムだ。中長期的な賃貸居住を可能にする交換可能な空間である。集合居住を持続的にマネジメントするうえでは、アネックスの営みはまさにキーストーンになると考えている。

アネックスを中心とした共有空間の緩やかな連続と、住民による運営は、分かち難く存在し、集合住宅が更新されていくカタチを決定づける。住民は外側の共同設計者であり、彼らとの共同は漸進する「外側の集団設計」ともいえる。

- 《Dragon Court Village》でのマルシェの風景(プラタナスの集い 2014.12.21)

3. 意匠・構造・環境のマルチレイヤードフレーム

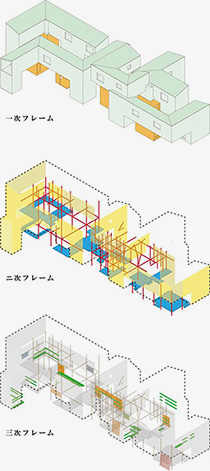

- フレームのダイアグラム

第三のポイントは、多層性をもった多段階な計画が、いかにして複雑な全体を構成しており、集団設計によって編成されたかである。ここには「内側の集団設計」として、意匠・構造・環境要素の重ね合わせがある。建築の施工プロセスにより、段階的に区分するような構造/仕上/設備/家具......といった区分をせずに、意匠・構造・環境の働きを担う要素を、幾重にも重ね合わせて設計に取り込んだ。たとえば構造要素である柱・梁は、室内プランニングと一体に設計されている要素(一次フレーム)があり、一方それに補足的に現われ、屋外の活動について機能性を発見された要素(二次フレーム)がある。そして両者は一体に構造設計がなされており、同時に、1次フレームと二次フレームは異なる意匠性を建築にもたらしている。二次フレームの華奢で仮設的かつ家具的な存在感が、三次フレームを支えつつ、受けとめる糊代として働いている。

木構造としては、それぞれの部位で、材質や強度の異なる木材を合理的に使用し、また異なる現れ・意匠としている。結果、建築のさまざまな部位が、複数の機能・意味を重ね合わせており、複雑な全体をつくりあげている。

三次フレームには、屋外家具や日射スクリーン・シーリングファン、物干や植栽など、一次フレームや二次フレームに比べて「極小要素」に向かう思考がある。小さく可動性を備えた、生活のそばにある家財を設計に取り込む。これは、アジアのフィールドワークでの発見にも因っており、屋外環境を快適に整える慣習の援用である。「外側の集団設計」と言えよう。

これらにより、本来生活の異なったレヴェルに属しているだろう多様なモノとコトは、ひとつのフレームにより一刀両断に包摂されることはない。段階的なフレームとそのなかで紡がれる編目によって、区別することなくモノとコトをていねいにすくいとる。つまるところ、集合住宅の多様な営みを、自由に、あるがままに、受け入れる建築のあり方を目指した。

- アジアのフィールドワークにみる外部・可変要素

以上、集団設計について、インサイド/アウトサイドという切口で、歴史的な参照項からEurekaの実践までを連ねた。集団設計の理論や手法を抽出することさえ、ときに複数人の内面に断片化されており難しい。いわんや体系化し評価することはとても容易ではない。

一方、集団設計において、手法とともに、内/外にある集団のマネジメント(運営)は必要不可欠である。

集団における「理念」や「手法」の体内化と、社会への体外化。これを重ね、「極大/極小の思考」とともに文化と呼べるものを育む持続性ある集団──内や外(地域や社会)との関係に風通しよく有機的な集団設計──をわれわれは目指したいと考えている。

★1──Eureka(エウレカ) URL=http://www.eurk.jp/

★2──山本学治『歴史と風土の中で──山本学治建築論集〈1〉』(鹿島出版会、2007)。

★3──YouTube「2004吉阪隆正展『頭と手』インタビュー集」の「チーム(1/2)」の動画を参照。テキストは筆者による書き起こし。URL=https://www.youtube.com/user/yosizaka2004

★4──藤村龍至+TEAM ROUNDABOUT『アーキテクト2.0──2011年以後の建築家像』(彰国社、2011)。

★5──『T_ADS TEXTS 01 これからの建築理論』(東京大学建築学専攻 Advanced Design Studies編、東京大学出版会、2014)。

★6──YouTube「2004吉阪隆正展『頭と手』インタビュー集」(前掲)。〔〕内は筆者による補足。

★7──菊竹清訓『代謝建築論──か・かた・かたち』(彰国社、2008、復刻版)。

★8──「鼎談:新時代に挑戦した先駆者」(『LIXIL eye No.3』、LIXIL、2013、27頁)。URL=http://archiscape.lixil.co.jp/lixil_eye/images/no03/LIXILeye_no3.pdf

★9──菊竹、前掲書。

★10──同。

★11──『吉阪隆正の迷宮』(TOTO出版、2005)。

いながき・じゅんや

1980年生まれ。建築家。Eureka共同主宰。東京電機大学非常勤講師。作品=《House 8》《KUROSUKE NO IE》《veterinarian N house》《Blanks》《Dragon Court Village》ほか。http://www.eurk.jp/