パタン・ランゲージの今日的意義

──新たなコラボレーションのかたち

──新たなコラボレーションのかたち

ディスカッション:

「見えない課題」と「見えるかたち」をめぐって(藤村龍至×井庭崇×難波和彦)

コンテンツの不在

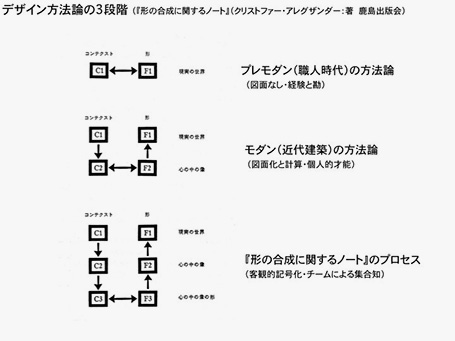

難波──これは『形の合成に関するノート』(鹿島出版会、1978。以下『ノート』)で最初に出てくるデザインの3段階を示す図です。デザインはコンテクストと形をフィットさせることだとアレグザンダーは定義していますが、職人が現実のコンテクストと物を前にして直接制作するのが第1段階です。第2段階は、設計者が図面やダイアグラムを描き、それをもとに制作するという通常の設計方法です。そして、本書で彼が追求している第3段階は、デザイナーの勘や主観を排し、コンテクストを徹底的に客観化し、コンピュータによってデザインに落とし込むという方法です。この数学的・演繹的方法には、世界中の建築家が衝撃を受けたのですが、実際にこの方法で設計してみると、ありふれた陳腐なデザインになってしまうことがわかった。あらゆる条件を解決してはいるけれど、魅力のない普通の家がデザインされるのです。アレグザンダーはその原因を追求した結果、この方法の最大の問題点は、形式的な手続きだけで、建築や都市の具体的なコンテンツを扱っていない点にあることを発見するわけです。

『ノート』で彼が展開した第3段階の方法は、いわば機能主義の徹底といえるでしょう。その限界を乗り越えるために、空間のパタン(型)とコンテクストのパタン(アレグザンダーは「出来事のパタン」といっています)──つまり空間が、どういう要素によって構成されれば、どう感じられ、どう使われるのか──を一組のセットとして扱おうとしたのが『パタン・ランゲージ』です。それは「形態は機能にしたがう」という近代建築のドグマから脱して、機能(コンテクスト)から形態(空間)へとジャンプ(創発)する仮説的方法といっていいでしょう。したがって、パタン・ランゲージは、手続き(=プロセス)であると同時に、空間の具体的なコンテンツを備えているわけです。その点が、藤村さんや井庭さんの方法と決定的に異なるのではないかと思います。

- デザイン方法論の3段階(出典=『形の合成に関するノート』、鹿島出版会、1978)

彼の近著『バトル(The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle between Two World-Systems, Oxford Univ. Pr., 2012)』は、1985年に完成した《盈進学園》の実現プロセスの精細な記録です。本書で彼は、自分の建築観を「システムA」、近代的な建築観を「システムB」と名づけ、この建築の実現プロセスを、両者の闘いとして描いています。本書では、さきほど井庭さんが言われた「コラボレーションのパタン」や「ラーニング・パタン」に近いプロセスのパタンについても書かれています。しかし、プロセスのパタンは具体的な空間のパタン、つまりコンテンツを実現するための手段にすぎません。両者は次元が異なります。

したがって、今日話されたパタン・ランゲージ3.0は、僕の考えでは、『ノート』の形式的手続論への回帰のように思えます。教育のプロセスを、誰もが共有できるように客観的にパタン化していても、教育の具体的な目標(コンテンツ)を扱っていないからです。エキサイティングな議論や人間同士の円滑なコミュニケーションなどと書かれていますが、具体的になにをコミュニケーションし、どういう結果が出たのかという検証が軽視されている気がします。プロセスのパタンによって導かれた結論が、本当にエキサイティングな内容であるかどうかの評価が不可欠ではないでしょうか。僕は建築家なので、デザイン・プロセスにおけるディスカッションの結果が、よりよい空間(=コンテンツ)に具体化されていないと意味がないと考えます。アレグザンダーもそのために『ノート』から『パタン・ランゲージ』にジャンプしたのですから、コンテンツなしのパタン・ランゲージは考えられません。もちろん、お二人のいわれるプロセスのパタンの重要性は否定しませんが。

- The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle between Two World-Systems, Oxford Univ. Pr., 2012.

井庭──「コンテンツがないのではないか」という質問は、難波さんから以前いただいた宿題でした。その点については、「ある」と断言できます。つまり、建築のデザインという観点では"コラボレーション"や"学び"はプロセスの話になりますが、僕らがデザインしているのは、行為や活動です。パタン・ランゲージ1.0ではデザインの対象が建築物なのですが、3.0では行為や活動がデザインの対象なのです。なので、難波さんが建築の観点からみると、"コラボレーション"や"学び"はプロセスの話になってしまうと思いますが、僕らからするとそれはプロセスの話ではなく、デザインの対象そのものなのです。だから、アレグザンダーの著作で語られる"コラボレーション"や"学び"と、僕らがパタン・ランゲージでデザイン支援をするコラボレーションや学びは、直接的には比較できません。コラボレーションによってデザインするのではなく、コラボレーションをデザインするのです。だからこそ、僕は1.0から3.0という違いを強調しなければならなかったと言えます。

さらに、別の話にはなりますが、パタンに具体的な話をどこまで入れるべきかということは、興味深い論点です。パタン・ランゲージでは「状況」「問題」「解決」をパタンとして抽象的に記述するわけですが、それはあえて抽象的に留めているとも言うことができます。アレグザンダーは、具体的な写真をいろいろ入れましたが、それによって質を表わしているとともに、アレグザンダーのパタンがもつ限界をも同時に示していると思います。というのは、アレグザンダーが取り上げる事例が、異なる文化圏の人が見たときに、あるいは異なる時代の人が見たときに、異国のものや過去のものとして退けられてしまう可能性があるからです。だから、僕はパタンの記述のなかに詳細な具体例を入れるのではなく、パタンを使って対話をすることとセットにして、具体的な事例はその対話のなかで知るということにしています。

パタンの記述ではあえて詳細を省き、軽くすることで、共通言語としてコミュニケーションの俎上に載せることができる。そして、パタン名やイラストにこだわり、捉えやすく「スティッキー(粘着性がある)」であるようにつくっていく。そういう意味でも、僕らがやっていることは、やはり『ノート』に回帰というよりも、『パタン・ランゲージ』で大切にされた「言語」という特性を、コミュニケーションの方へとさらに徹底して展開したものだという意識があります。

藤村──3.0や2.0は現象としては見えても物質としては見えないものです。でも建築の場合はそれが物質として見えるわけです。私がプロセスのパタンを駆使して設計する建築も最終的には「いつも同じような窓枠のディテール」とか「ラワンのベニヤ板を使う」という1.0におけるコンテンツとしての評価が行なわれているのですが、そのパタンはいまのところ一種のドキュメンテーションでしか語れていませんが、事後的に分類すれば、1.0的なコンテンツのパタンももっとはっきり取り出せるでしょう。

『プロトタイピング』ではどうパタンが発展してきたかをデビュー作から順を追っていって、一つひとつの発見の経験を「つぶやき」として取り出しています。井庭さんの言葉を借りれば「時系列をともなった発見の連鎖の記述」です。

難波──コラボレーションのパタンが井庭さんのいうコンテンツであることは十分に理解できます。そのことの重要性は否定しませんが、私のいうコンテンツとは、そのコラボレーションがなにをめざしているのか、であることを再確認しておきたいと思います。

1.0への応用

藤村──ところで、井庭さんは井庭研究室とディベロッパーであるUDSによる共同プロジェクトとして建築プロジェクトにも関わっておられますよね。1.0と呼んでいる建築の領域に井庭さんの研究はどうフィードバックされているのでしょうか。

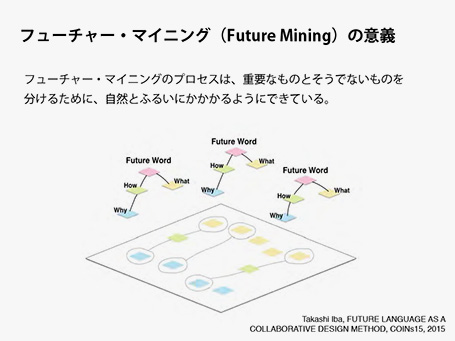

井庭──UDSとは、僕が提唱している「フューチャー・ランゲージ」という方法によって「未来の対話」を生み出し、場づくりやコミュニティづくりをするということに取り組んでいます。具体的には、オフィスをリノベーションしたり、新しいタイプのカフェをつくったりしています。パタン・ランゲージは「過去」(これまで)の事例のなかでよい質を生む要素を言語化・共有する方法ですが、フューチャー・ランゲージは、「未来」(これから)の理想を言語化します。フューチャー・ランゲージでは、パタン・ランゲージにおけるパタンにあたるものを、「フューチャー・ワード」と呼んでいます。個々のフューチャー・ワードには、なにが良いのか(What)、なぜ良いのか(Why)、どうすれば実現できるのか(How)がセットになっていて、それに「名前」がつけられています。

フューチャー・ランゲージをどうつくるかというと、まず3時間のワークショップをやります。これを、「フューチャー・マイニング」と呼んでいます。最初に、そのテーマ(場・コミュニティなど)についての「理想」を語り合い、次に「現状の問題や悩み」を語り合います。そして、それらの「現状の問題や悩み」が解決されるとどの「理想」につながるのかを話し合い、それを実現するための「手段・方法」についてもアイデアを出します。たとえば、「こういう空間にすればよいのではないか」「こういう装置・仕組みがあればよいのではないか」「こういうサービスがあれば実現できるのではないか」と具体的に考えていくのです。最後に、今後も残したいアイデアに名前をつけます。パタン名のように造語を作成するわけです。これが「フューチャー・ワード」です。このプロセスによってつくられた「フューチャー・ワード」は必ず、どんな「理想」につながっていて(What)、どんな「現状の問題や悩み」を解決し(Why)、それをどう実現できるのか(How)という内容を含んでいます。

このプロセスは発散思考と収束思考を繰り返すように設計されていて、参加者は自由に語り合っていても、きちんと必要な情報が言語化されるようになっています。最終的には、フューチャー・ワードのカタログをつくり、それを発想の種にしたり共通言語にしたりしながら、場のデザインをすることができます。UDSとの共同研究で最初にやったのは、UDS自身のオフィスのリノベーションでした。社員の方30人くらいで、フューチャー・マイニングのワークショップをしました。そのなかで「非圧力カフェ」というフューチャー・ワードが生まれ、オフィス内に"上司の圧力"を感じないカフェのような空間がほしいということがわかり、実際に採用されました。

- 「フューチャー・ランゲージ」の概念図。ピンクの部分が「フューチャー・ワード」

- 「非圧力カフェ」

藤村──従来の1.0との違いはありますか。

井庭──理想的なフューチャー・ランゲージをたくさんつくっていくと、そのなかにはアレグザンダーの見いだしたパタンと重なるものが出てくるのではないかという予感があります。とはいえ、フューチャー・ランゲージはパタン・ランゲージとは根本的なところで姿勢が違う。アレグザンダーは古き良き街に価値を見いだし、ノスタルジックなほうへ回帰しているように見えるわけですが、フューチャー・ランゲージは「自分たちはどのような未来が良いと思うのか」という、こらからの新しい世界へと目を向けます。最終的に「良い」というものをつくるというところで重なるのですが、まなざしの方向性が違うのです。

でも、アレグザンダーにはそういう取り組みがなかったかというと、じつは彼もそういうことをやっていました。いわゆる『パタン・ランゲージ』として出版された普遍的なパタン・ランゲージの方向とは別に、それぞれの建設プロジェクト毎に施主たちが大切にしていることをまとめたパタンもつくっていました。それらはプロジェクト・パタン・ランゲージなどと呼ばれていました。さきほど紹介があった『バトル』でも紹介されている《盈進学園》での取り組みは、呼び方や具体的プロセスは違いますが、僕がフューチャー・ランゲージと呼ぶものと同様のアプローチだと言えます。

「参加」の課題

難波──《盈進学園》を井庭さんはどう評価されますか。一般の人や学生には大人気ですが、建築界では評価は低い。アレグザンダーの職能に対する建築界の結論は、プランナー(計画家)であってデザイナー(建築家)ではないということでした。たしかに《盈進学園》のプラニング(配置計画)は素晴らしい。しかし、日光江戸村のようなフィギュラティヴ(形象的)なデザインは、ポストモダン歴史主義でありポピュリズムです。さらに決定的な問題点は、技術に対する考え方です。彼は標準的な工業製品を一切使おうとしません。『バトル』でも、「システムB」は工業化された部品を使う無個性的な建築をめざしていると否定的に位置づけています。しかし現代では、工業製品を使わないで設計する点はいかがなものか、僕はとても共感し難い。まさに建築のコンテンツにおける決定的な対立です。

- 《盈進学園》(1987年に撮影)

- 同 ともに撮影=難波和彦

井庭──当時の建築家の観点は十分にわかりませんが、建築界での評価基準が見た目(物質)に片寄っていたのではないかと感じています。プロセスとしてみんながほしいものが体現されていれば、アレグザンダーとしては成功だったはずで、見た目の問題で建築家の評価が下がってしまったのであれば、それはアレグザンダーにとって不幸なことだったのかもしれません。

藤村──《鶴ヶ島太陽光発電所・環境教育施設》の計画案が完成したときに、難波さんと塚本由晴さんに来ていただいていてシンポジウムをやりました。おふたりそれぞれからいまのアレグザンダー批判と同じ点を指摘されました。ひとつは塚本さんからで、歴史的に正統ではないものが生まれてしまう点です。ワークショップで出てきた形に意味を与えていくと、例えば「教会」「駅舎」「路地」というキーワードが出てきてそれをハイブリッドしていくことになります。それらは鶴ヶ島にはないものなので、塚本さんはおかしいとおっしゃっていました。他方で難波さんのご指摘は、一般の人の参加では技術的なシステムが議論の俎上に載らないということでした。ですから、われわれはアレグザンダーの残した課題にいくぶんはまっているところもあるわけです。

井庭さんは、歴史の正統性や技術面の専門性についてどう思われますか。

井庭──自分たちの街をどうするかのフューチャー・ランゲージをつくるときには、住民たちが歴史性を踏まえたうえでこの街をこうしたいと言えばそういうフューチャー・ワードがつくられることになります。逆に、そういうことを踏まえない発想しか出てこなければ、これからの街には歴史的に正統なものは入らないことになるでしょう。でも、それを外から僕らは批判できるのでしょうか。あるいは、住んでいる人たちがほしいと思ったものが、歴史的に正統でないからといって僕らは外から批判できるのでしょうか。それは難しい問題ですね。

そのうえで面白いと思うのは、フューチャー・ランゲージをつくるのは住民でなくてもよいということです。その設計に関わる建築家もフューチャー・ランゲージをつくり、それを住民のランゲージと組み合わせて、設計について語り合うための語彙にすることもできます。そうすれば、歴史の正統性や技術面の専門性もうまく入れることができ、「自分たちでは発想が出てこなかったが賛成できるもの」を踏まえることができるようになります。実際に、UDSと取り組んでいる海老名のカフェでは、つくり手側のランゲージもつくり、組み込みました。

藤村──討論型世論調査も専門家を介在させることで世論が変わっていきます。それに似たことがおそらくあって、本当に素人の参加のみをベースにしてしまうと日光江戸村のようになってしまう。けれども、専門家の意見を介在させることでアウトプットが変わってくるので、場のセッティング次第といえます。

- 《盈進学園》(2011年に撮影)

- 同

- 《盈進学園》(2014年に撮影) 以上3点撮影=井庭崇

専門的な中間集団の可能性

藤村──先日、阪神・淡路大震災20周年を迎えた神戸に行ってきました。神戸には水谷頴介という建築家がいて、その門下生らによる「水谷ゼミナール」の方々の作品を見て回りました。

水谷さんは1993年に亡くなりますが、1995年の震災後に門下生が手掛けた芦屋若宮地区という地域があります。写真では伝わりにくいのですが、そこはなんとも言えない質があります。彼らが手掛けた災害復興住宅が建っているのですが、近隣との調和が見事です。公営住宅は規模が大きかったり素材が違っていたりして、一般的には周辺の住宅と馴染まないのですが、このエリアではどこに新しい復興住宅があるかわからないだろうと強調されていました。

この震災復興の集合住宅は、ヒアリングを繰り返して、オープンスペースを柔らかくデザインしたものです。こういう事例を見るにつけ、《盈進学園》の当時には馴染みのなかったマネジメントやコーディネートのための専門的な中間集団があればうまくいったのかもしれないという気持ちになります。そのことは、井庭さんの本(『パターン・ランゲージ』)に収録されている中埜博さんと羽生田栄一さんを交えた鼎談でも話されています。神戸では専門的なまちづくりの中間集団が1980年に制度化された「地区計画」のスタートから段々と育っていって、その人たちが1995年の震災を経て復興プロジェクトで大いに活動していくことによって、アレグザンダーが当時目指したような質が生まれているように感じます。

いまはちょうどこれまでのまちづくりの実践をもう一度検証し直すタイミングだと思います。中間集団を導入しつつ、「フューチャー・ランゲージ」や「プロジェクト・ランゲージ」もつくることで、新しいパタンを政策にフィードバックすることもできると思います。

- 芦屋若宮地区の災害復興住宅

- 同、オープンスペース ともに撮影=藤村龍至

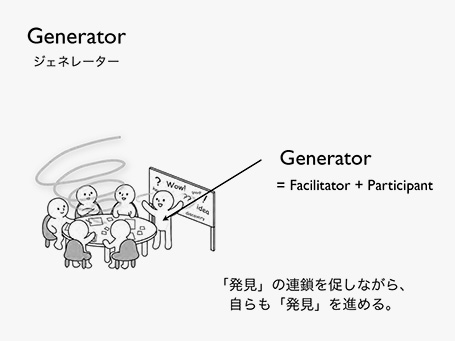

井庭──「中間集団」のような役割の重要性が最近いろいろなところに顕在化してきていると思います。そのとき、たんにファシリテーターの役割を担うのではなく、僕が「ジェネレーター」と呼ぶ新しい役割像が重要だと考えています。これは、創造的な学びを実現する教師のパタン・ランゲージをつくっていたときに出てきた考え方です。そのときは、「ジェネレーティブ・パーティシパント(生成的な参加者)」というパタン名でしたが、後に「ジェネレーター(生成者)」と僕らは呼ぶようになりました。知識を伝達する「ティーチャー(教師)」から、最近は対話を促す「ファシリテーター(推進役)」が注目されるようになりましたが、これからは創造にも参加する「ジェネレーター(生成者)」が重要になると考えています。

たとえば、僕は学生たちとパタンをつくるプロジェクトにおいて、教員として指導する立場ではありますが、一緒につくるメンバーとしても活動します。つまり、学生たちが発見の連鎖を生み出すだけでなく、僕もその一翼を担います。自ら相当に手を出します。「教育上、学生自身が発見しないと意味がない」と言う人もいますが、僕も具体的に参加してクオリティの高いものをつくるという経験をして、そのなかで学ぶことも大切だと考えます。つまり、ティーチャーでもファシリテーターでもなく、全体の推進役とつくり手の役割をする「ジェネレーター」となっているのです。

藤村──そうすれば学生が先生の意見を聞くかもしれませんね。途中で意見を言うと「なんだお前」みたいな顔をされますから(笑)。

井庭──そうですね(笑)。はじめからコラボレーション(協働)であることが前提ですけれどもね。実際、『プロトタイピング』を読むと藤村さんの役割はジェネレーターだという感じがしました。アレグザンダーがやりたかったのも、ジェネレーターなのではないかと僕は思っています。

- 「ジェネレーター(Generator=Facilitator+Participant)」

具体化/抽象化──「参加」「漸進的成長」をうながすために

────さきほど、井庭さんはパタンの「スティッキー(粘着性がある)」ことの重要性について話をされていましたが、それはパタン・ランゲージ3.0に特化したことなのでしょうか。

井庭──必ずしもそうとは言えないと思います。たとえばアレグザンダーのパタンに、歩行路は端が縮んでいて中央が膨らんでいるほうが立ち話がしやすいという「歩行路の形」というパタンがあります。ほかにも、「学習のネットワーク」や「冒険遊び場」なども、スティッキーです。一度聞いたら忘れない。そこで書かれている事例の詳細は忘れてしまっていますが、その考えの本質は忘れない。

思うのですが、僕らがやっているように、対話によって自分が事例を加えるとそのパタンに愛着が出てきます。自分のことだと思えたときにお気に入りになって定着するんです。もしかしたら、アレグザンダーはパタンをパッケージ化してしまったがゆえにソーシャルに開かれなかった、ということはあるかもしれません。ですから、戦略として具体例を省き、対話を誘発するようにパタンの記述を開くことで、充足的にパッケージ化されたパタンは流通しにくいという問題を解決できるかもしれないと考えています。

────あえて抽象化するということですか。

井庭──抽象化は、パタンである以上することになるのですが、具体例をどこまで入れるのか、という話です。僕らの『プレゼンテーション・パターン──創造を誘発する表現のヒント』(慶應義塾大学出版会、2013)でいう「スキマをつくる」ということです。

アレグザンダーのパタンは、アレグザンダーが書き込んだパタンをまるごと受け入れるしかありませんが、「スキマ」のあるパタンは、具体例やその意味付けを自分たちで加える必要があります。そしてそのことで初めて、パタンに「参加」することになる。さきほど紹介したパタン・カードは、大幅に文章が省略されています。だからこそ、わかった人がまわりに説明する必要がでてきて、対話を促進させる力をもつのです。

そう考えると、アレグザンダーは、「参加」や「漸進的成長」を重視しましたが、それを行なったのは建物をつくるという点に関してだけでした。でも、パタンをどう共有するかという点においても、「参加」や「漸進的成長」を踏まえたプロセスを考えることが重要だということなのだと思います。

────アレグザンダーのパタンは書き過ぎだったということでしょうか。

井庭──ある意味ではそうだったと思います。ただ、少なければよいかというと、どうしても書籍として共有するには、読者とわかり合うために言葉を重ねなければならないという問題も実際にはあります。僕たちの「プレゼンテーション・パターン」も本にするときには会ったことがない読者にイメージを伝えるために具体的な内容を書き込まざるをえませんでした。本という流通媒体を選んだ途端にそうなってしまいますよね。もともとアレグザンダーたちもパタン・ランゲージをバインダーに入れて抜き差しできるようにしていたそうですし、僕もパタンをマグネットに書いて冷蔵庫に貼ってあって親子で日常的に話すぐらいのほうがうまく機能するのではないかと考えています。

難波──受験勉強ではカードを使って単語を覚えますが、アレグザンダーのパタン・ランゲージは『広辞苑』のような膨大な辞書です。熟読して語彙を増やせばものすごく発想は広がりますが、そこまでするのはなかなか難しい。

井庭──本来アレグザンダーがやりたかったことは、対話のなかで独自のパタンをつくったりつくり直していくことだったのだと思います。《盈進学園》も例外ではなかったはずです。出版は考え方を広めるためのひとつの手段としては良かったと思いますが、それによって誤解を生んだところもあるので、僕らはパタン・ランゲージをどう共有するのか、どう使うのかを、もう一度よく考えるべきだと思っています。

難波──現場にパタン・ランゲージの本を持ち込むと彼は怒りました。「いちいち辞書を引いているようでは、詩や俳句は書けない。無意識に使えるように徹底して身体化しなければ、詩のような発想は出てこない」と言っていました。

井庭──そうなのですね、じつに興味深いです。そのように身体化するプロセスをどうするのか。パタンを建築に適用するプロセスでは漸進的成長が重要だというのに、パタンを一気に覚えろというのは無理がありますよね。

藤村──建築は見えない課題を具体的に見えるようにすることができるという面もあります。経済や福祉、教育の課題など社会的な政策はわかりにくいですが、施設整備の話に置き換えると具体的に見えてきます。たとえば、財政を改革しなければならない、都市をシュリンク(縮小)しなければいけないという課題は、施設を13から6にしなければいけないと言えばわかりやすくなります。「抽象的で見えない」サービスを「具体的で見える」もので考えるというのは、建築のパタンを考えるうえで重要なファクターだと思います。

難波──関連して最後に補足させてください。あまり話題になっていないかもしれませんが、山本理顕さんが『思想』(岩波書店)の連載(「個人と国家の〈間〉を設計せよ」)で、国家と個人のあいだを設計しようという主旨の論文を書きました。今年になって書いたテキストはそのエッセンスを要約した内容です(『季刊 iichiko』No. 125、2015)。そこでの彼の主張は非常にラディカルです。つまり「見えないことを重視することで与条件が明らかになって、建築が生まれる」という社会学的な発想は間違いであり、与条件をなにかしらの「見えるかたち」──つまり空間──にしない限りはそれを理解したとはいえないというのです。

単純な対比は避けるべきかもしれませんが、基本的には世のなかの通説は、社会が要求するアクティビティや機能といった「見えないもの」が先行し、そこから要求が出てきて、建築が応えるという図式です。それに対して山本さんは、かたちや空間にならない限りは社会からの要求に応じたことにはならないと主張しています。つまり、今日の議論と考え方が逆なわけです。「思考は空間化されたときにはじめて共有できる」とハンナ・アーレントもすでに指摘していますが、いま建築家からそういう発想が出てきていることも知っておくべきです。

- 会場風景。左から、藤村氏、井庭氏、難波氏

[2015年1月27日、LIXIL:GINZAにて]

*本稿は「デザインプロセス論の今日的意義・アレグザンダーの現代解釈について」(2015年1月27日(火)、19:00〜21:00、LIXIL:GINZA)の内容をもとに作成しました

ふじむら・りゅうじ

1976年生まれ。建築家。東洋大学理工学部建築学科専任講師。藤村龍至建築設計事務所代表。作品=《BUILDING K》《東京郊外の家》《倉庫の家》《小屋の家》ほか。著書=『批判的工学主義の建築──ソーシャル・アーキテクチャをめざして』『プロトタイピング──模型とつぶやき』。http://ryujifujimura.jp/

いば・たかし

1974年生まれ。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学総合政策学部准教授。共著=『複雑系入門──知のフロンティアへの冒険』『プレゼンテーション・パターン──創造を誘発する表現のヒント』『パターン・ランゲージ──創造的な未来をつくるための言語』ほか。http://web.sfc.keio.ac.jp/~iba/

なんば・かずひこ

1947年生まれ。建築家。東京大学名誉教授。難波和彦+界工作舍主宰。作品=《なおび幼稚園》「箱の家」シリーズほか。著書=『建築的無意識 ──テクノロジーと身体感覚』『戦後モダニズム建築の極北──池辺陽試論』『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』ほか。http://www.kai-workshop.com/

- イントロダクション:趣旨説明(藤村龍至)

- プレゼンテーション:創造的コラボレーションのデザインとメディア(井庭崇)

- ディスカッション:「見えない課題」と「見えるかたち」をめぐって(藤村龍至×井庭崇×難波和彦)