新しい哲学と「オブジェクトa」

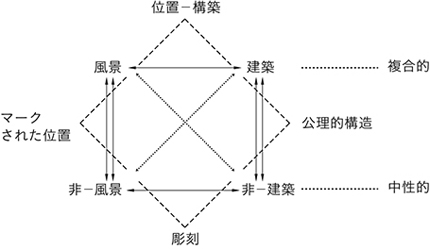

2007年4月、ロンドンのゴールドスミス・カレッジで、哲学者のグレアム・ハーマンやクァンタン・メイヤスーらが「思弁的実在論(Speculative Realism)」という題名のワークショップを開く。これは、それまでの哲学からのいわゆる「思弁的転回」をマニフェストする大きな機会ともなり、以降この新しい哲学は英語圏を主軸に活気ある潮流を形成してゆく。ところが、まさにこの同じ2007年の4月、アメリカのプリンストン大学で建築とアートの関係をめぐるシンポジウムが開かれているのだ。題名は、「Retracing the Expanded Field」。美術史家・美術評論家のイヴ=アラン・ボワ、ベンジャミン・ブクロー、ハル・フォスターをはじめとする錚々たるメンバーが集結したこの会で議論のテーマとなったのは、1979年に批評誌『オクトーバー』に発表されたロザリンド・クラウスの論文「拡張された領野における彫刻(Sculpture in the Expanded Field)」★2だった(クラウス当人も、シンポジウムに登壇している)。この論文はよく知られる通り、60年代から70年代にかけて登場してきた新しい種類の彫刻が重大なる芸術上の転回を果たしたことを、(当時の大方の批評とは異なり、単なる発展的展開や多元主義で事済ますのではなしに)構造主義的な差異関係でその位置づけを捉え返そうとしたものだった。そこでは、彫刻と建築とランドスケープが、差異の論理的パラメーターとして、四角形のダイアグラムのうちに配置された[fig.1]。そのため、それは、建築とは何であり、また何ではなく、さらには(パラメーターの組合せ操作により)建築は(論理的には)何になりうるかを考えるうえでの重要な規準点としても、以来長らく参照されることになる。上記のシンポジウムは、いまや建築の領域範囲がいよいよ不分明さを加速させてきた目下の状況を受け、クラウスの構造主義によるこの「アート×建築」論を再読しリツールする機会を講じたのである。よって、それはまさにポスト-構造主義的とも言いうるイベントであり、件の図が引かれた当時の状況を再考する(つまり、当時に引き返す[リトレース])とともに、いま現在の「アート×建築」の文脈にあわせてダイアグラムを編成し直す(つまりは、図を引き直す[リトレース])ことが企図されていた。では、はたしてわれわれは、新しい建築へ向けて、このダイアグラムをどう引き直せるだろうか?

- fig.1(ロザリンド・クラウス「彫刻とポストモダン」[『反美学』勁草書房、1987]より)

さしあたり、それらの建築を概略的に捉えるなら、物的な

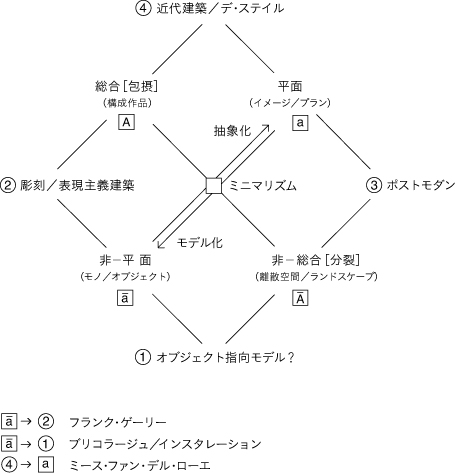

- fig.2(筆者作成)

こうした構造主義的な図式は、(このfig.2それ自体の精度は目下さておくとして)建築の世界内での新しい建築の位置づけ、もしくはそうした建築が論理的にも存在しうる可能性を、とりあえずも示してみせる。それが、まさに構造主義の示す大きな利点だと言えるだろう。だが、もちろんこの種のダイアグラムにも問題がないわけではない。既にフレドリック・ジェイムソンが『政治的無意識──社会的象徴行為としての物語』(平凡社、2010)でその使用にあたって指摘し、例のシンポジウムでも多くの論者が懸念を表わしていたように、こうした図式は歴史の矛盾やダイナミズムを捨象した静態的なものにすぎず、きわめて観念的な閉止・完結性によって図の形式的統一性が仮構されているにすぎないのだ。逆に言うなら、それは建築、とりわけ新しい建築についての特定のイデオロギー的意識を、四角形のなかに封じ込め、そうした意識の限界圏こそを輪郭づけているとも言える。そこで、いくぶん図式的すぎるかもしれないこの建築上のイデオロギーの囲いを脱し、これを外の歴史へと開くべく、さらにもうひとつの図式(fig.3左)へと移行してみよう。そして、fig.2における①の項は、本当にfig.2の範囲内に建築として留まりうるものなのかを、再考してみることにしよう。

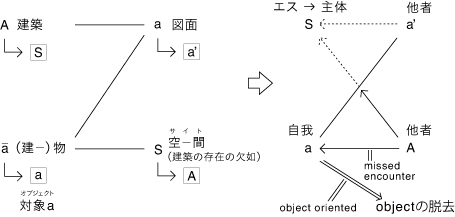

- fig.3(筆者作成)

fig.3左は、fig.2をある意味では書き換えたものである。しかし、そのことでそれは、おそらく建築が生まれる際の、基本の4項からなる図式へと変わってゆく。すなわち、空−間、物、図面、建築の4項である。そして、いまこの4項の関係性をストーリーづけるなら、建築とは、バラバラの

要するに、ある

あの2007年のシンポジウム「Retracing the Expanded Field」を書籍化した本★4は、なぜか2014年になるまで出版されない。その理由はさしあたり不明だが、この間、「思弁的実在論」のほうは、新しい哲学として確実に勢いを増してくる。一方、すでに述べたように、構造主義・ポスト構造主義系の建築論は、なおいっそう一般化の度合いを深めてゆく。とはいえ、実を言えば、それらはすっかり思想のモードとしては定番化してしまい、アカデミズムすぎる嫌いが否めない論文もそろそろ登場しだしたのが、この数年だった。粗く言えば、構造主義もポスト構造主義も、いかなる構造のなかで何が起きているかを、構造との相関において「読む」思考だろう。もしくは、構造が立ち上がり意味が生起するという「非物体的な」出来事を特権視したり、構造の要に位置する「何者ともいえない無」が構造内を浮動することで構造内の布置を(主体の意識を超えて)再編してゆくさまを、「否定神学的」なシステムとして捉えてゆこうとする。また、それらは、特定の既存のメディウムの世界だけではなく、その外の(ポスト・メディウム的な?)諸力の分析へ向けても意欲を見せる。つまり、そこには、つねに物よりも上に、先んじて構造や関係があり、もしくは、つねに物よりも下に、先んじて構造や関係性なき力の流動的な全体性が認められている。だが、

2011年3月11日、東日本大震災が起こる。それは、人間がそれまでに設定したさまざまな関係づけを一気に崩壊させる非構造化的な出来事だったかもしれない。むろん、それで世界はけっして終わったわけではなく、いまも物理的な法則は不変だし、引き続きそれは以前の世界の一部であるだろう。たしかにそうも言えるが、このとき、壁、柱、梁、屋根、窓、土台、土、道、崖、草、木々、山、空、鉄塔、電線、車、船、埠頭、岩、波、海、空気、等々が、それまであてがわれていた人間的な関係性の軛をいったん解かれて、その明確なる個物性・オブジェクト性を、(残酷なまでに)新鮮に放ち始めたのかもしれない。そして、さまざまな

では、新しい哲学の流れが生まれてきた元の英語圏ではどうだろうか? ポスト・ポスト構造主義と新しいタイプの建築が生産的な出会いを交わしている例は、具体的に登場してきているだろうか? 寡聞にして、断片的な理解しか残念ながら記せないが、「思弁的実在論」の最大のスポークスマンとも言うべきグレアム・ハーマンは、ハイデガーの建築論・道具論を自らの哲学の重要な要素としてアレンジしていることもあって、建築関係の組織や教育機関で、ここ2~3年講演等をいくつか行なっているようだ(たとえば、Pratt Institute School of Architecture)。また、実際の建築の世界の動向と、ポスト・ポスト構造主義を関係づけようとしている議論で、筆者の目に留まったまだ数少ない例のひとつとしては、ジョエル・マッキム(Joel McKim)の論文「Radical Infrastructure? A New Realism and Materialism in Philosophy and Architecture」が挙げられよう★6。以下、マッキムの文章を参考にしつつ、じつは哲学者によってさまざまに異質な方向を孕むポスト・ポスト構造主義と、建築とが、どう重なりあうかをほんの少しばかり探ってみよう。

ゼロ年代のアメリカでは、いっそう悪化する郊外へのランダムなスプロールや、ポスト産業の時代に対応しきれぬ旧来的な都市構造の破綻(たとえばデトロイト)を前にして、建築家・建築理論家のスタン・アレン、R・E・ソモル、サラ・ホワイティングたちが、建築の政治面・社会面での実践的有用性への回帰を訴え、「インフラストラクチュラル・アーキテクチュア」を主張してきた。また、ランドスケープ・デザインの事務所フィールド・オペレーションズのジェイムズ・コーナーは、「ランドスケープ・アーバニズム」を主唱し、ホーリズム的で生態学的な観点から、いくつかのプロジェクトを進めてきた。彼らは、無秩序に分断・混合された自然と郊外と都市を関係づけし直したり、ゴミ処理場(フレッシュ・キルズ)や貨物用高架鉄道線路跡(ハイライン)の公園化等で、自然や生物、レジャーやスポーツ、文化イベント、コミュニティ活動等を複合し重層的に関連づけた場をデザインしてきた。しかし、彼らは、そうした実践を第一義とするなかで、テクストやコンテクスト分析・文化分析に傾いていた以前の建築からは離れ、ひいては哲学(上部構造?)にも背を向けてしまう。けれども、マッキムが述べるように、(人間も含めた)すべてを等し並にモノとして非人間的に扱うそれらは、ジェーン・ベネットらの「ニュー・マテリアリズム」(新しい唯物論/広い意味では、思弁的実在論と類同的に考えられることもある)と非常に親近性が高い。また、自然界の生物も地域住民も人工物もエネルギーも、すべてランドスケープ内で自ら関係性の網の目を接続・切断してゆくエージェント(作因・媒介)として機能させてゆく点では、「アクター・ネットワーク・セオリー」(やはり、ポスト・ポスト構造主義のなかに入れられる)とも考え方が近いだろう。そして、マッキムがそれらの哲学を建築に接続させようとしているのは、

しかし、(マッキムも理解しているが)少なくともハーマンの哲学では、

註

★1──とりわけ、『現代思想』誌(青土社)の2013、14、15年の各1月号の特集を参照のこと。

★2──邦訳は、ハル・フォスター編『反美学』(室井尚+吉岡洋訳、勁草書房、1987)、および、ロザリンド・クラウス『オリジナリティと反復』(小西信之訳、リブロポート、1994)に所収。

★3──ここでの「プロトタイプ」というタームは、エリー・デューリング「プロトタイプ」(武田宙也訳)、『現代思想』2015年1月号所収、を意識している。

★4──Spyros Papapetros and Julian Rose, ed., Retaracing The Expanded Field, MIT Press, 2014.

★5──こうした場面の記述は、建築写真家・山岸剛による、驚くほどモノが明瞭で清新な震災後の光景の写真を参考にしている。また、山岸の写真に触発されて、新たなる建築への意志を表明している建築家・青木弘司の文章からも、大きな触発を受けている(彼の文章の凄さは、http://kojiaoki.jp/works/detail/4をあたって実感してみていただきたい)。もちろん、ここでは、彼らの建築(写真)が真底ポスト・ポスト構造主義的かどうかについては、判断を保留したい。というよりも、殊写真については、そもそもポスト・ポスト構造主義的な写真がありうるかどうかという疑問さえ、じつは浮かぶからだ。しかし、それでも、上にも記したような構造主義やポスト構造主義とは存在論的にやはり異なる類の

★6──Nadir Lahji, ed., The Missed Encounter of Radical Philosophy with Architecture, Bloomsbury, 2014.という論集に所収されている(http://www.academia.edu/6158175/Radical_Infrastructure_A_New_Realism_and_Materialism_in_Philosophy_and_Architecture?login=&email_was_taken=trueでも、閲覧は可能)。

★7──ハーマンの考えは、オブジェクトにくわえて、われわれのオブジェクトへの(フッサール的意味での)志向(=知覚空間)すらオブジェクトとする点で、「オブジェクト-志向存在論」だとも言える。

瀧本雅志(たきもと・まさし)

1963年生まれ。岡山県立大学デザイン学部准教授。表象文化論・哲学。共著=『モードと身体』(角川書店、1993)、『表象のディスクール 4』(東京大学出版会、2000)、『ドゥルーズ/ガタリの現在』(平凡社、2008)、ほか。訳書=ヴィレム・フルッサー『デザインの小さな哲学』(鹿島出版会、2009)、『Supergraphics』(BNN新社、2011)ほか。