〈建築理論研究 07〉──クリストファー・アレグザンダー『形の合成に関するノート/都市はツリーではない』『パタン・ランゲージ』

- 右から、南泰裕氏、乾久美子氏、天内大樹氏、市川紘司氏

アレグザンダー・リバイバル

- fig.1──アレグザンダー

『形の合成に関するノート

/都市はツリーではない』

fig.2──アレグザンダー

『パタン・ランゲージ』

「形の合成に関するノート」に関して言うと、これは数学的な厳密さでもって建築の設計プロセスを検討するものである、というのが広く共有されている評価です。ちょうど同じ1960年代の日本では、菊竹清訓が「か・かた・かたち」という設計3段階論を提唱していますね。近代建築あるいは機能主義に対する疑問から、建築が生まれるプロセスそのものを根本的に、厳密に問い直さねばならないといった問題意識が、同時代的に共有されていたのだと思います。 今回改めて読んで感じたのは、「形の合成に関するノート」の言語論的な視座の強さです。要するに、言語は現実を説明するものではなくて、むしろ現実そのものを規定するのだ、というような視座です。アレグザンダーは現代を「自覚された文化」と定義して、原始的な状態である「無自覚な文化」と区別しますね。そして、現代という「自覚された文化」のなかでは、コンテクストが複雑すぎてデザイナーは建築に直接関与することはできないから、厳密に抽象化された「手法」を発明して建築に向かわないかぎり「ほとんどといってよいくらい間違う」と言う。ここからいわゆる「ダイアグラム」が発想されるわけですが、こうしたアレグザンダーの思考は、主体と現実のあいだに媒介物として「言語」を想定する哲学の考えかたに非常に近いと思います。

もう一点、今回の議論でも重要になるだろう「パタン・ランゲージ」について、私の印象を言わせてもらうと、多くの建築理論とは異なり、建築家に「制約」をかけることを目指しているように読めることが興味深いです。「パタン・ランゲージ」は、建築家の「憲法」として考えられていると思います。建築家とユーザーが一緒に建築を制作するための言語として考案されたのが「パタン・ランゲージ」です。通常、建築家はプロフェッショナルとして専門的な言語を使って建築をつくります。端的に言えばそれは図面ですが、その専門言語のなかでは、アマチュアであるユーザーは建築家に意見を言うことが難しい。だからときに建築家の創造は暴走してしまう。しかし、誰にでも理解可能な自然言語で表記する「パタン・ランゲージ」を建築家がデザイン・プロセスのなかで用いれば、ユーザーは簡単に意見を言うことができるし、建築家の勝手な決定を絶えずチェックすることもできる。建築家がドグマティックに振る舞うためのエクスキューズ、というのが一般的な「建築理論」に対する捉え方だと思うのですが、「パタン・ランゲージ」はその点では特異と言えます。むしろ建築家に制約をかけることが目指されていて、それは国家権力者の自由裁量を制限するルールとしての「憲法」に近いと思うのですね。こうしたアレグザンダーの性格は、そもそも建築創造のプロセスのブラックボックスを開陳しようとした「形の合成に関するノート」からあったとも思えます。

乾さんはアレグザンダーの著作に対してはどのような印象をおもちでしょうか。

- 乾久美子氏

- fig.3──『ザ・ネイチャー・

オブ・オーダー』

天内大樹──乾さんがおっしゃる「素朴」は、僕の抱いているアレグザンダーの印象と重なります。例えば「パタン・ランゲージ」には253種類のパタンがあり、それらは3つのカテゴリー──町、建物、施行──に分類されています。各パタンには解説が付され辞書のように使うこともでき、それらを組み合わせることによって文章化することができる。各パタンの意味などが詳しく解説されているのだけれど、各パタンを組み合わせたときに意味のある文章になるのかどうか、あるいは組み合わせてできた文章がその場に合っているのかどうか、そこまでは『パタン・ランゲージ』のなかでは踏み込んではいない。極端なたとえをすると「私」「食べる」「ご飯」というように、たんに語句を積み重ねているだけのようにしかならないわけです。そういうことをアレグザンダー本人も踏まえているからこそ、どんどんその後も言葉を重ねざるをえなくなって、著書が増えているのではないかと感じました。

市川──「パタン」同士の連関性というか、どの「パタン」がどの「パタン」と相性が良いのかという繋がりについては書かれていますが、基本的には単語しかなくて、その単語の使い方の厳密なルール、文法はありませんね。

天内──そこがすごく特徴的だと思います。いつか踏み込もうとしているのか、まだそこまでいっていないのか。記号論的な分析では、街並みにはもともと文法がなく、ボキャブラリーだけが存在する。例えば、日本家屋の街並みを分析する場合、「うだつ」「屋根」「軒」「うだつ」というように各要素を語彙として表わすことはできます。ですが、その並び方に関して──主語の後には述語がくるというような統語論に関して──もアレグザンダーに解説してほしい。記号論的な考え方で言うと、いまのところ分析はできているけれども組み立てができていない状況なのではないかと思いました。このことは、市川さんが先ほどおっしゃった、アレグザンダーの思考が言語論的な考えに基づいていることとどのくらい重なるのでしょうか。

市川──言語論的な視座との重なりについてはわかりませんが、アレグザンダーは「パタン・ランゲージ」より前にツリー構造を否定していますよね。構文というのは順序や階層がないとつくれないと思います。ということは、固定された文法というのは必然的にツリーを生むということです。セミラティスを目指す以上、パタン間の関係性については相性の良いパタンを「お薦めする」くらいの曖昧さにならざるをえないのではないでしょうか。

天内──建築家の権力を抑える憲法をつくったのだけれど、建築家の権力のふるまい方をポジティヴに組み立てるような文法という法律を、あえてつくろうとしないということなのでしょうか。

市川──結果的に『パタン・ランゲージ』の構成は、都市的な規模の大きなものから建築のディテールという規模の小さなものへという、もっともわかりやすい順番付けがされていますね。

- fig.4──レイ&チャールズ・イームズ

『Powers of Ten』

乾──『パタン・ランゲージ』はなかでも実践的な側面があるので、自分の設計に使える理論なのかどうかにすごく興味があります。たしかに一見辞書のようですが、文法がない点については問題で、どうやって使えばいいのか定まらず、やはり私も不満に感じます。

一方で例えば、真鶴町(神奈川県足柄下郡)では、まちづくりにおいて『パタン・ランゲージ』が参考にされました。真鶴町のようにある程度コンテクストのある場所からスタートするのであれば、「パタン・ランゲージ」のような単語だけをつなげていっても使えるかもしれないというイメージをつかむことができます。しかし、同時になにもない場所において『パタン・ランゲージ』からスタートしても、そこからなにかをつくるのは難しいように思います。真鶴のほかには、川越市(埼玉県)でも、『パタン・ランゲージ』を参考に「川越一番街 町づくり規範」がつくられ、街の整備が行なわれていますね。

南泰裕──率直に言えば、今回アレグザンダーの本を改めて読んでみて、強烈な違和感を受け取りました。「形の合成に関するノート」のなかの、「自覚されたプロセス」と「無自覚のプロセス」という章では、アノニマスで伝統的な古い集団意志は優れているのに対して、個人のデザイナーというのは失敗するからよくないのだという議論を展開する。しかし、ものをつくるという文脈から考えた場合には、さまざまな意見を吸い上げて最大公約数的につくることがほんとうにいいのかどうか、疑問が残ります。この点に関しては、僕だけでなくおそらく多くの人が違和感をもつでしょう。

先ほど市川さんのお話にあったように、「パタン・ランゲージ」には大きいスケールから小さいスケールへという流れがあります。これはある意味設計のプロセスを踏襲していると言えます。通常の言語の場合、時間軸に沿ってリニアに進みますから、「パタン・ランゲージ」では、時間的な問題を空間的な問題にむりやり翻訳しているようなところがある。順序構造の問題とコンステレーション(配置)の問題とは本来別のものだと思うんです。

また、先ほど乾さんからアレグザンダーのリバイバルが起きているというお話がありましたが、その背景のひとつとしてコンパクト・シティの議論があるのではないかと思います。少子高齢化社会のなかで人口が減っている状況において、地域行政では街をどれだけシェイプ・アップするかという問題に直面しています。その問題を解決する際に、つくるところとつくらないところをどのように分けるのかを判断する材料として、ボトム・アップ・セオリーとしてのアレグザンダーの理論を使う。あるいは、インターネット社会をつうじて生まれた人々の新しい自由な結びつきが民主主義のあり方を再編集している状況にあって、アレグザンダーの理論が、これまでとは別のかたちでキャッチ・アップされたという側面があるのではないでしょうか。たまたまこうした時代の巡り合わせのなかで、アレグザンダーの理論がうまく接続している部分があるのでしょう。

『パタン・ランゲージ』から『小さな風景からの学び』へ

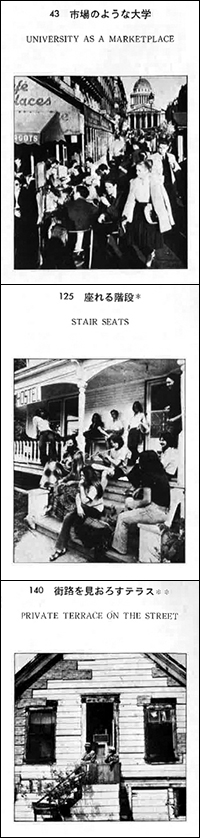

- fig.5──「43 市場のような大学」

fig.6──「125 座れる階段」

fig.7──「140 街路を見おろすテラス」

乾──たしかに可能性としてはオープン・エンドだけれども、ここに集約されているものをもって「ランゲージ」と呼んでしまうと限定的な感じを受けます。

南──乾さんにとって、実際の設計活動に使えそうなところは具体的にあるのでしょうか。

乾──そうですね、使えそうだなと納得のいく「パタン」はもちろんたくさんあります。ただし、これだけではつくれませんね。

市川──私の理解では、出版された一冊の書物としての『パタン・ランゲージ』は、あくまでも「アレグザンダー版パタン・ランゲージ」です。建築家とユーザーのあいだで共有できる単語をつくること、というのが建築理論としての「パタン・ランゲージ」のコンセプトの中心ですから、そういう意味では、建築家やプロジェクトごとに異なる「パタン・ランゲージ」がつくられてよいはずですね。

- fig.8──乾久美子氏による展覧会ガイド「小さな風景からの学び」(TOTOギャラリー・間)

- fig.9──乾久美子+

東京藝術大学乾久美子研究室

『小さな風景からの学び──

さまざまなサービスの表情』

乾──そうかもしれませんね。

天内──「パタン・ランゲージ」が「ランゲージ」と謳っている以上、先ほど南さんがおっしゃったように、ずっと生き続ける言葉があれば、死語も出てくるはずですし、新語も生まれるはずです。そこが「パタン・ランゲージ」が「ランゲージ」である所以であり、『パタン・ランゲージ』に関しては、徹底的に言葉の辞書として読むものなのだと言えるのかもしれません。一方、乾さんが「小さな風景」を発見されるプロセスなどをもう少し詳しくお教えいただけますでしょうか。

乾──はい。最初は東京からスタートして、半年かけて、研究室の学生と事務所のスタッフで日本各地の風景を集めました。どういうものを撮ってほしいという具体的な指示はせず、とにかくそれぞれがいいと思える風景や気になる風景を撮ってきてほしいと伝えました。例えば、田んぼのなかにある小さな小屋を見つけて、ついかわいいから写真に撮ってしまうというような感じです。結果、20万枚もの画像が集まりました。それらの枚数を絞り込んだうえで150のユニットと呼ばれる写真群に分類して、さらにそれぞれのユニットに言葉を与えました。

南──例えばどのような言葉があるのでしょうか。

乾──そうですね。例えば、「96 照明いらず」はサンプルの数が多く集まったほうのものですが、なんとなく薄暗いのだけれど明かりがなくても気持ちのいい場所などを指しています。「97 光のそばに行きたがる」は、多くは窓辺など、そこには光があり、吸い寄せられるようにして人々が集まってくるような風景です。また、「105 反射」は文字どおり、床や天井が光を反射して周辺の風景が光の束となって室内に取り込まれているような気持ちがいい風景で、妹島和世さんの作品もあれば、とある駅の高架下にあるバスセンターなどもあります。アレグザンダーの「パタン・ランゲージ」の研ぎ澄まされ方と比較すると、ずいぶんざっくりしたものであるという印象を受けられるかもしれません。

市川──乾さんの本では写真がユニットになっているのが興味深いです。私は『パタン・ランゲージ』のなかに写真が掲載されていることに違和感がありました。アレグザンダー的に言えば、「自覚された文化」のなかでは徹底的に抽象化された手法が必要なはずです。その意味で、言語的な説明やダイアグラムはまさに理に適っていると思うのですが、写真があると具体的なイメージが植えつけられてしまう。言語的な理解よりもイメージが先立ってしまうと、コミュニケーションが不完全にならざるをえないし、先立つイメージに引っ張られてアウトプットが断片的になったりキッチュになったりせざるをえないと思うのですね。「都市はツリーではない」では、セミラティス的な構造を説明するために、バークレイの街角が描写されています。信号待ちの人々がドラッグストアの店頭で売っている新聞に目をやる......というところです。こういう情景を「パタン」として一つひとつ集積したものが「パタン・ランゲージ」ですよね。「都市はツリーではない」がそうであったように、実際の情景が写真に納められて「こういう空間がいいよね」と説明されるよりも、言葉で記述して説明したほうが魅力的で、結果的に現実の構造を的確に捉えるはずだと思うんです。デザイナーとユーザーの共同製作のための辞典である「パタン・ランゲージ」においては、言葉やダイアグラムの束であったほうが適切だったのではと感じるんですね。

天内──それに対して、乾さんの「小さな風景からの学び」の場合は写真がたくさんあるので、1枚の写真が特権的に浮かび上がることはないですね。複数の写真に共通しているイメージを見出すことができます。

乾──そうですね、『パタン・ランゲージ』における絵と写真については、じつは昔からどういう次元で受け取っていいのかよくわからないんです(笑)。そうした思いが、「小さな風景からの学び」を写真を集めるだけにとどまらせたと思います。一方で、たしかに文章だけで本を構成する方法もあっただろうと思います。

市川──文章だけか、文章とダイアグラムだけか。少なくともアレグザンダーの論全体のロジックとの整合性を考えると、それが適切なように思います。

乾──そういう構成でしょうね。アレグザンダーのダイアグラムは独特ですからね。ただ、学生は、アレグザンダーのようにダイアグラム化したがる傾向があって、彼等なりにいろいろと描いていましたね。しかしダイアグラムとして描けば描くほど見つけてきた風景の魅力が損なわれていくように感じ、結果としてダイアグラム禁止令を出しました。個々のイメージを頭のなかで結びつけ、自分なりの抽象化をすることのほうが大切だということを感じたわけです。

市川──例えば、乾さんがデザイン監修として携わっている「延岡駅周辺整備プロジェクト」(宮崎県延岡市)では、『小さな風景からの学び』のようなリサーチはされたのでしょうか。

乾──「延岡駅周辺整備プロジェクト」の場合、事前にコミュニティ・デザイナーとして山崎亮さんが市民活動のリサーチなどをされていましたので、直接私のデザイン・プロセスに市民の方たちを巻き込むことはしていません。ただ、延岡市に通い続けるなかで撮影した風景が「小さな風景からの学び」の写真として多数採用されています。

南──乾さんの『小さな風景からの学び』には、さまざまに楽しげな空間の例が写真で豊富に紹介されていますから、お施主さんに見てもらうととても良い本だと思いました。建築を生み出す際に、「こんな空間があったらよいのでは」ということを、個別の建築からではなく、もっと身近な街や村落のなかから抽出して示唆して伝えている点が、楽しげでいいですね。一方で、『パタン・ランゲージ』からは、歩行者至上主義とでも言えるような側面が、あちこちにほの見える。アレグザンダーだけでなく、ケヴィン・リンチやジェイン・ジェイコブズに関しても、そのような側面があります。彼らが取り上げたボストンの街などはいずれも、アメリカにおけるモータリゼーション社会の反動として、人間が寄り集まってインティメートな空間をつくるサブ・ユートピア的なイメージをまとっています。が、本来は包括的な社会機能として捉えるべき都市の、局所のみをクローズアップした極端な歩行者至上主義は、それはそれで、どうかと疑問に思う部分もありますね。必要以上にアレグザンダーを持ち上げることが、本当にいいことなのかどうか。だからこそ、アレグザンダーの『パタン・ランゲージ』を脱構築したとも言える『小さな風景からの学び』は、とてもユニークな成果だと思うんです。

天内──アレグザンダーが頼りにしているのは、中世から続いてきたヨーロッパの街やその流れを汲む古くからのアメリカの街です。アレグザンダーを読んでいて、この人はゲーテだという印象をもちました。ゲーテは、形というのは、時間をおけば必ずそのものが秘めているはずの本性の形に収斂するはずだと考えるのです。アレグザンダーも同様に、建築家という個人によって、本来のあり方とは異なるものがつくられてしまっても、いずれ本来の形へと回収されていくのだというような変な信頼感をもっているように思います。そのことが、市川さんがおっしゃったような、建築家の署名を消していくとか、建築家の行動を縛っていく方向に進むとか、コモン・ローとしての憲法をつくっていく方向と重なって見えるのではないか。モータリゼーション社会がもたらした自動車のインパクトは相当大きなものですから、言語のほうを変えてしまってもかまわないのではないかと思うのですが、アレグザンダーは頑なに中世の都市に理想を置いていますね。

市川──アレグザンダーには「良き都市・建築とはこういうものだ」というような確固とした前提がある。「良さ」それ自体が何なのか、根源的な問いはしていませんね。人間の普遍的な感覚、常識的な感覚に対する信頼があるのかなと思います。「形の合成に関するノート」では、ヤカンを例にデザインの「条件」を洗い出しますが、その条件にはどうしても、定量的に表現できるものとできないものが出てきます。人間の快不快の感覚・感情などが定量化不可能なものに当たるわけですが、アレグザンダーはじゃあどうするかのというと、そういうものは結局「常識的な言葉で明快に説明することができる」から大丈夫だと強弁する(笑)。こういうところを見ると、やはりデザイン・プロセスを数学的に厳密に考えるということは、実際には不可能なのではないか、つまり多くのデザイナーやデザインの現場では彼の理論は有効とは言いがたいのではないかと思わされます。

天内──アレグザンダーのような方法を採ると、だんだんと平凡なものしか扱えなくなっていくのではないでしょうか。斜め上の解答を導き出すときには、やはり新しいボキャブラリーを見つけだす必要があると思います。その際に、乾さんは、『パタン・ランゲージ』に対して、こういうところを探せば見つかるだろうというような信頼感をお持ちなのでしょうか。

- fig.10──『a+u』1993年8月号、

イングリッド・F・キング

「特集=C・アレグザンダーと現代建築」

天内──意外な取り合わせですね。

乾──そうですか? ワンコンセプトでひとつの形を決めたらそれだけで終わりというのではなく、いずれの建築家の作品も設計が重層的でディテールが細やかです。ディテールが大きなスケールから小さなスケールまで段階的にあるんですよね。それがアレグザンダーの理論の重要な部分を表わしていると書かれています。私としては、「パタン・ランゲージ」が真鶴などのようなまちづくりだけでなく、現代建築においても関係性を持ちえるんだと、腑に落ちたんです。

- fig.11──青木淳『原っぱと遊園地』

乾──建築設計の実践において、「セミラティス構造をつくる」と言うのではなく、決定ルールなど違う言葉に置き換えることで、セミラティスが生まれる瞬間をつくっていくという青木さんの方法には私も共感をもっています。

天内──セミラティス構造を構成する一つひとつのノードはパタンなのですが、パタンをつないでいる線はあらかじめあって、それがコンテクストです。そのコンテクストに頼っているのだから、辞書の形式でもOKなのだとアレグザンダーは考えたのだと思います。いまの市川さんのお話をうかがっていて思い浮かべたのが、青木淳さんが卒業設計を行なうに際して、2枚の地図を重ね合わせることによって生まれた現実にはない場所を敷地にしたというエピソードです。コンテクストをむりやりつないでいくとどのようなセミラティスが生まれるのかという実験だとも考えられます。

乾──アレグザンダーは、セミラティスの構造を中世の都市に見出し、同じようにつくりたいと考える。つまりオーソドクスにいいものをつくろうとするんですね。対して、青木さんはアレグザンダーとは向かう先が違っていて、セミラティスそのものをつくりたい、それが結果として新しいのだけど充実した世界を作り上げるのではないかと考えていらっしゃるのではないかと思います。

天内──「小さな風景からの学び」では、「パタン・ランゲージ」におけるパタンを探してこられたと言えると思うのですが、セミラティスはそのなかから見つけることができるのでしょうか。

乾──パタンが単語なのだとするならば、セミラティスは文法にあたるものです。そういう意味では、私たちは単語を探しに行くところまでしかしていませんが、「都市はツリーではない」で紹介されるバークレイの街角のふとしたワンシーンに折り畳まれていた重層性と同じような重層性をもつ場所や空間に「小さな風景からの学び」のリサーチでもたくさん出会うことができました。要素がささやかであればあるほど、そして重層性が増せば増すほど、いいなと思う傾向が強くなることはわかりました。それが結果としてセミラティスの有効性を示しているのかもしれません。

原風景としての空間体験の重要性と『パタン・ランゲージ』の有効性

南──乾さんが先ほど「小さな風景からの学び」について、1枚の写真のなかにさまざまな要素が重層しているとおっしゃっていましたが、私もたしかにそう感じます。「パタン・ランゲージ」の項目数は253であり、これらの項目は言って見れば、離散数学に支えられています。互いの項目が、もともとは概念的に切れている、という見立てがあるわけですね。そのうえで、お互いの項目が関連づけられているということですが、項目間の連続量には襞があって、実際にはもっと複雑なはずです。項目146と項目147が重なっていれば、146.5という項目もありうるかもしれない。もちろんさまざまに参考になる部分はあるのだけれども、われわれが実際に使っている言語ですら新語や死語があるのだから、「パタン・ランゲージ」を絶対的なものとして神格化しないほうがいい。すでに完結してしまっているスタティックなものだと考えることに問題があって、絶えず書き換えられなければならないと思うんです。

一方で、つくり手にとって建築は二次言語のようなところがあるので、言語のアナロジーやメタファーには大きな意味があると思います。設計者の多くが、建築に対して高校で興味を持つか、あるいは大学に入って初めて触れるという状況だと思います。そのことをふまえると、第二外国語のように建築という言語を後から学ぶのだと捉えることが可能です。言語として学び、それを駆使して自在に操って美しい物語をつくるという意味では、たしかに「ランゲージ」と言えます。ただし、都市や建築をつくる方法を言語として想定することの可能性と不可能性、あるいは同種性と異種性についてはもっと分け入って考えてもいいのではないかと思いました。

天内──事後的に獲得された言語で詩を綴れるのか、ということですね。

市川──建築は第二外国語のようなもの、というのは感覚的にとてもよくわかります。建築書を読んで建築を語る言語を学んだり、建築空間を表記する方法として図面の描き方を習うことは、日常の言語からは少し外れた異国の言葉を勉強することと同じだと思います。アレグザンダーの試みとしては「ユーザーは外国語とかわからないから、建築家も母語に戻って話そうぜ」ということですね。

南──話が変わりますが、よく、自分が空間を体験していなければ、その空間にかかわる建築は設計できない、と言われることがありますよね。例えば、高級ホテルに泊まったことがなければ、高級ホテルという空間をわからないし設計できない。あるいは、お茶をやっていないと茶室は設計できないと言われたりします。もちろん、そうではないのだと言う人もいます。じつは今年トルコのイスタンブールに、海外研究で長期滞在するので、そのために現在トルコ語を勉強しているんです。これまでトルコ語に対する経験がないために、それこそ子どもが勉強するのと同じようにゼロから習っています。その経験をつうじての印象なのですが、例えば、俳句がもっている細かなニュアンスについて、かなり遅くに日本語を習得した外国人が理解できるのかというと、基本的にはできないと思うんです。5・7・5の17文字が持っている世界観や宇宙のニュアンスを感じとれるかというとやはり難しいのではないか。一見デジタルな言語であるように感じる英語であっても、一つひとつの単語には複数のニュアンスが含まれており、ネイティヴと同じように英語のニュアンスを日本人が100%理解するのは難しいのではないかと思うんです。建築を二次言語だとするならば、幼少期に言語を学ぶように空間を体験しなければ、その空間をつくれないのかどうか。あるいは翻訳して伝達可能なのか。クリエイションすることが可能なのかどうか。建築家として乾さんがどうお考えなのかをおうかがいしたいと思います。

乾──これについては慎重に考える必要がありますが、やはりあまり歳をとってからいくら空間を体験してもだめなのでないかという気がしています。

南──やはり、そう思いますか。

乾──自分のことはいったん棚に上げての話なのですが、例えば、すばらしい建築を見たとき、その建物の設計者は絶対に幼少期にすごい経験をしている、原風景として確たるなにかを持っているに違いないと考えてしまいます。こうしたレベルの建築に関しては、大学に入ってから建築を一生懸命見はじめても、どうにも到達できないように感じます。大学に入ってからできるのは、個々が原風景としてもっている空間を一度言語化するために、建築を見ることぐらいのような気がします。

南──大学に入る前にそういった経験をもっていない建築家はあきらめろということでしょうか(笑)。

乾──いえいえ、そうではないんです(笑)。ただ、すごいと思える建築作品からは、経験に裏打ちされたなにか、完全に肉体化されたなにかを感じざるをえないんです。自分がそうした原風景をもっているかどうか不安に思いながらの発言になるのですが......。

天内──おそらく外国語であっても体系的に言語を用いる類の文章、例えば論文などは書けるのだと思います。もしかするとGoogle翻訳で実現できてしまうことかもしれません。一方で、俳句や14行詩(ソネット)がつくれるかどうかは、別の問題になってくる。このポエジーの部分をどうにか手当てするには、原風景的な部分しかない。

南──アレグザンダーは、乾さんがおっしゃったようなすごい経験を持たないために、それにどうにかして追いつこうとしているのではないかという気さえしてしまいます。実際にどうであったかは別としても。すごく不遜なことを言うと、アレグザンダーは空間の創造に関して、コンプレックスをもった人なのではないか。だからこそその反動で建築家を批判するのではないか。例えば、建築家のアルヴァ・アアルトは「私は建築を1mm単位で設計している」と言っていたそうです。そうした発言からうかがえるように、アアルトなどはそういった、空間創造をめぐるコンプレックスがいっさいなかったのではないかと思うんです。また、いわゆる「空間派」と呼んでいいようなアルヴァロ・シザの建築を、以前、ポルトガルでかなり見たのですが、彼の建築空間に触れてみると、たしかに写真では伝えきれない空間の質を持っていると感じました。

こうした、アアルトやシザの建築が持っている気配は、ありふれた言い方ですが、アレグザンダー的な手法に即して、直接的な「ランゲージ」のみで創造したり、伝えたりするのは困難だという感触を受け取りました。

乾──なるほど、「パタン・ランゲージ」のある種のぎこちなさは、そういうところに由来するのかもしれませんね。住民参加のプロセスに使う場合、『パタン・ランゲージ』が原本として生きるのかどうかという問題があると思います。希望的に言えば、ものすごく豊かな空間体験を幼少時に経験しているのだけれどもつくれないという人に『パタン・ランゲージ』はとても有効に働くのではないかと思うんです。それはやはり認めたほうがいいという気がします。

南──発話の方法がわからない人にとっての発話の仕方のガイダンスになるということですね。

乾──すごく希望的に考えればの話ですが。

南──住民参加のデザインや設計についてはどのようにお考えでしょうか。アレグザンダーの方法が現実の世界、特に日本において有効性を持つと思われるのか、あるいはオルタナティヴがあるのかどうか。

乾──住民の方たちがそれぞれ自分の意見を持ち寄って形の話をしても、はたしてまとまるのかどうかわからないので、私は基本的に形の話はしないほうがいいのではないかと考えています。「延岡駅周辺整備プロジェクト」に関して言うと、山崎亮さんは使い方に限って住民の声を聴き取るべきだという姿勢を以前から貫いていらっしゃいますので、その方針に私はついていっているかたちですけれども、とても共感しています。

一方、最近、新居千秋さんが、《新潟市秋葉区文化会館》(2013)[fig.12]をはじめとして、住民参加のうえで設計を行なった公共施設を続けてつくられています。いずれもじっくりと設計され、迫力のあるデザインで、住民の方たちも納得し、よく使われている。そういう事例を見ていると住民参加型の設計でもうまくまとめることができるし、意味のあることなのだと思います。

- fig.12──新居千秋《新潟市秋葉区文化会館》

(©JDP/GOOD DESIGN AWARD/http://www.g-mark.org)

市川──新居さんのデザインには特徴がありますが、形態自体も住民の方たちが決定されているのでしょうか。

乾──最初に大枠を決めて、そこから先の細やかな展開に関しては住民の方たちとともに考えておられると思います。

天内──これぐらいの広さがほしいという要望があると、そこから変更が加えられるのですね。

乾──ぽこんとふくらんだりするのだと思います。ですから、結果としてぐねぐねしたものになっています。逆に言うと、ぐねぐねしてもうまくいく全体性を新居さんは発見されたのだと思います。新居さんのような方法が採れるのであれば、住民参加型の設計にも意味が見出せると思います。

天内──いまアレグザンダーが注目されているのは、集団で設計に関わった場合に建築を成立させるにはどうすればよいのかという点においてなのかもしれません。

乾──時間に耐えうるようなデザインを考えるとき、建築がひとつの全体性を感じさせ、抽象的な意味を持ちうるのかどうかはとても大切だと思います。なので、住民参加によっていろいろな意見の寄せ集めになり、全体性が失われることはよくないと考えています。住民参加という言葉が使われる規模の建築を考える際には、形の話はしないというルールづくりや、どんな要求でも受け入れることのできる形を生成する仕組みづくりが大切な気がします。「パタン・ランゲージ」は、そうした意味で、住民参加型のプロジェクトに直接利用するのは難しいのではないかと感じています。まさに、形の寄せ集めになってしまうようなところがあるからです。

対して、例えば、住宅に「使える」という感覚はあるのです。「パタン・ランゲージ」は、どのスケールで使うかが重要なのではないかと考えています。

南──そうですね。

乾──中途半端ともいえる公共建築のスケールにアレグザンダーを使うことは、ともすると最もつらい応用方法なのではないかと思うのですが、住宅や、その反対に大きな規模でのまちづくりになると、逆に生きてくると思うのです。

天内──読んでいてすごく合いそうだと感じたのが、道路計画などの土木関連でした。

乾──ええ、ばっちり合いますよね。

南──コーポラティヴ・ハウスなども合うでしょうね。

乾──そうですね。住居が集合したものはすごく相性がいいと思います。ホールなどの施設の場合は、「パタン・ランゲージ」は合いにくいような気がします。住民参加というと、つい公共建築を思い浮かべてしまう。やはりハコモノのようなものに適用することは不幸だと思うんです。

市川──建物のスケールによって、建築家とユーザーのあいだで共有すべき事柄が違うことが大きいように思います。住宅規模であれば、極端なことを言ってしまえば、建築家とユーザーが膝を突き合わせてすべてを共有可能ですし、逆にまちづくりや土木的なスケールであれば、「定量化できるもの」など参加者間で共有可能なものとそうでないものを戦略的に線引きすることができる。公共建築のスケールだと、定量可能な条件と、美的な事柄や快・不快といったような条件をうまく区分できないのかなという気がします。

空間の創造と「言語とはなにか」という問い

南──アレグザンダーに関して言うと、美の問題がねじれているという印象をもちました。エステティックの問題を語ろうとしているにもかかわらず、エステティックが欠落している。この対極にあるのがカントの『判断力批判』だと思うんです。カントの場合、美的判断の根拠を徹底的に理性的に問いつめていくわけですが、最終的には趣味判断は問えないというところに行きつく。アレグザンダーは『パタン・ランゲージ』において、問題の立て方として、美しさとはなにかを語るスタイルを採っていながら、美しさについて語ろうとしないのでトートロジーのようになってしまっている。「居心地のよさ」「快適さ」「気持ちのよさ」などがベースにはなっているのでしょうけど、都市や建築をつくる以上、美学の問題を避けては通れない。アレグザンダーのつくったものを見ていくと、ウィーン出身だからなのかもしれませんが、古典主義的な感じがするなど、やはり彼固有のテイストははっきりとあります。そしてそのことが重要なのではないかと思うんです。最適化していく際に落ちていく美学の問題、「これがいい」というようなテイストの問題がある。人は趣味判断に大きく影響されるはずにもかかわらず、『パタン・ランゲージ』ではそのことが対象化されていると同時に欠落しています。『小さな風景からの学び』には乾さんのデザイナーとしてのテイストは明らかに出ていますよね。一方、数学的に、ある体系をつくっていく際には、さまざまな要素が脱色され、骨組みだけが残されることによって抽象化され、物事のあや、彩色、水気などはどんどん消え、枯れていくものです。空間の場合であれば、青木淳さんの言葉を借りれば「その場の質」が失われていくことになります。ですから『パタン・ランゲージ』には、論議としての矛盾を原理的に内包しているという印象がどうしてもしてしまう。工学的な研究にはえてしてそういう側面はつきものだとは思いますが。

- fig.13──イマヌエル・カント

『純粋理性批判』『実践理性批判』

ですが、『時を超えた建設の道』(平田翰那訳、鹿島出版会、1993、原著=『The Timeless Way of Building』1979)[fig.14]では、時間をかけることによって、「Timeless」にゲーテ的な美の本質のようなものが浮かび上がると、アレグザンダーはつなげています。しかしそれは「Timeless」であるがゆえにけっして終わらない作業で、ゲーテが時間をかければ云々と言っているのも、一種の理念へと向かう無限時間を指しています。だからアレグザンダーは言葉を紡ぎ続ける、著書を書き続けることになります。

- fig.14──アレグザンダー

『時を超えた建設の道』

- fig.15──柄谷行人

『定本 柄谷行人集〈2〉隠喩としての建築』

- fig.16──イヴァン・イリイチ

『シャドウ・ワーク』

南──アレグザンダーの仕事には、言語とは何か、という問いがあると感じています。言葉は改めて不思議だと思いました。ジャン=ジャック・ルソーの『言語起源論』ではないですけれども、言語の発生は人間にとっての最も大きな謎のひとつです。それを空間に翻訳した場合に、ランゲージの構造と発生と生成とはなにかについてすごく考えさせられます。

先ほども言いましたが、トルコ語は、これまで自分が触れてきた言語と勝手が違い、まったくイメージできないんです。ですから赤ちゃんが言葉を獲得していくかのように学習しているのですが、とても新鮮な経験です。言語は否定的に定義され、また差異によってしか構成されない、そこから漏れ出てくるのは固有名詞しかないというソシュールの言葉を思い出しました。つまり、文脈を見出しえない、まったく新しい言語に遭遇すると、言語が恣意的な結びつきによってできているものだということがすごくよくわかる。エドワード・T・ホールの『かくれた次元』(日高敏隆+佐藤信行訳、みすず書房、1970)ではないですけれども、例えば、僕らが心地よいと思う人と人との距離をトルコの人はそう感じないかもしれません。千利休は2畳の茶室を考案しそこで4人が茶会を開けばよいと考えていました。茶道に通じていなければ狭いと感じるかもしれません。居心地のよさの定義はそれぞれ異なり、それはすなわち言語の定義が違うということです。言語のアナロジーによって都市や空間やまちづくりや建築を考えることについては、ずっと続ける意味があると思うんです。 先日「TED(Technology Entertainment Design)」のビデオを観ていたら、「最も楽しい経路が選べる地図(Happy Maps)」という地図アプリをつくっている科学者・エンジニアのダニエレ・クエルチャのプレゼンテーションを見つけました[fig.17]。ジェイン・ジェイコブズやスタンレー・ミルグラム、ケヴィン・リンチなどを参考に、人が居心地がいいと感じる道、楽しいと思う道とはどういうものかを研究している。最短経路であればGoogle Mapsをはじめとした既存の地図アプリですぐに探すことができます。そうではなく、さまざまな道に人々がどのような感情を抱くかということをウェブ・ゲームを利用してリサーチを行ない、その結果を反映させた「楽しい経路」「美しい経路」「静かな経路」を提示する地図アプリを作成したのです。アレグザンダーのモチベーションと重層するようなつくり方をしている。このように、ある一定の留保のうえであれば、アレグザンダーの方法論はいまなお有効だと考えられます。

- fig.17──ダニエレ・クエルチャ「最も楽しい経路が選べる地図」

天内──ええ、たとえ各パタンは凡庸だとしても、新しい創造に向かうような基礎言語が書かれているのだと言えるのかもしれません。だからそれらを身につける必要は当然ある。

乾──私はそう思っています。われわれの空間の経験はやせ細っています。最近は海外に行っていませんので日本の例なのですが、学生たちと関わっていると、空間に関する感覚が、全体的に相当貧しくなっているという印象があります。たしかに「パタン・ランゲージ」の各項目は素朴だし、さまざまな要素がない交ぜになっている怪しさのようなものもある。けれども、もう一度、空間を練習し直す、あるいは経験し直すという意味では、いまなお有効なものを指し示していると思うんです。

「メイド・イン・ジャパン」としての『小さな風景からの学び』

- fig.18──アトリエ・ワン+

東京工業大学建築学科塚本研究室

『ペット・アーキテクチャー・ガイドブック』

貝島桃代+黒田潤三+塚本由晴

『メイド・イン・トーキョー』

乾──そうですね。アトリエ・ワンのそれらのリサーチ対象はいずれも東京がメインですが、プロジェクトで宮崎県延岡市に足を運ぶようになって、地方都市の普通の風景を考えるための本がないと改めて感じたのです。それから、田舎に行くとほんとうにいい風景がありますし、戦後のものと現代のものが混ざったようなおもしろい空間があったりします。そうしたものをリサーチしてみたい気持ちがあったのです。

天内──地方都市においては既存の建物を壊して新しいものをつくることが現実的ではなくなっていますし、建物が余っているのでリノベーションの話題が多く出てくると思います。「パタン・ランゲージ」を身につけた人間が見ていくと、リノベーションのネタに気づけるような言語を習得している可能性があります。『パタン・ランゲージ』をリノベーションの教科書として使うこともひとつ考えられるのではないかと思いました。

- fig.19──「モクチン企画」(www.mokuchin.jp)

天内──しかしそれでは、設計者は毎回同じことを繰り返しているという感覚に陥るのではないですか?

市川──「形の合成に関するノート」でも表明されているように、アレグザンダーの根本には「アーティスト」としての建築家への否定があります。絶対的な計画者・製作者の存在を捨てて、極端に言ってしまえば、コミュニティやユーザーに埋没しながら普遍的に「良い」とされる建築を協力しながら立ち上げていく、そういう作家の在り方が肯定されているはずです。なので「同じことの繰り返し」ということに関して否定的なニュアンスはないのではないでしょうか。というよりも、より厳密に言えばコンテクストが「同じ」であることはありえないと思うので、やはりつねにトライアル&エラーが生じているのではないかと。それこそ、「自覚されていない文化」のなかでデザイナーがそうしていたように。

天内──アレグザンダーはいいのだけれど、アレグザンダーに影響を受けた建築家の人たちもそれでいいと思っているのでしょうか?

市川──アレグザンダーを「理論的に」継承する場合は、そう思うはずだと私は思います。

南──『小さな風景からの学び』が『メイド・イン・トーキョー』ならぬ「メイド・イン・ジャパン」だとすると、海外の人たちは『小さな風景からの学び』をどのように見るのかという点に関心が生まれます。ここから日本的ななにかを読み取るのか、あるいはノーム・チョムスキーの「普遍文法」のように、このなかにアレグザンダーの「パタン・ランゲージ」と同じ質のものを感じとるのか。「地方言語」と「普遍言語」の差異をあぶりだし、『パタン・ランゲージ』を相対化するものとして『小さな風景からの学び』は、そう考えるとよりおもしろいですね。

市川──たしかに、『メイド・イン・トーキョー』のように受け取られるか、新しい『パタン・ランゲージ』として受け取られるか、興味深いですね。

天内──リサーチしているときは異邦人のような視点で風景を見ているのかもしれませんが、ユニットとしてふさわしい単語がやはり浮かび上がってくるのでしょうか。あるひとつのまとまりとして単語が思い浮かび、そのまとまりでアーティキュレーション(分節)して引き出してくるのだとすれば、それは言語を学ぶ最初の姿だと言えます。まさに赤ちゃんのように学ぶわけですから、ここで原体験をしているとするならば、獲得した言語で詩をつくることができるかもしれないという希望にもつなげられるのではないですか。 乾──そこまで期待をしているか自分でもわからないのですが、学生とプロジェクトを行なったことに意味があると思っています。写真を撮ることが風景の肉体化につながるかどうかはわからないのですが、写真を撮って分類することで、そこにある構造を肉体化することができるだろうという期待は込めていました。そういった意味からすれば、言語の習得方法のプロセスを踏襲した感じなのかもしれません。

天内──とてもおもしろいですね。まさに言語の学び方に関する仕事だったんですね。

- fig.20──槇文彦『漂うモダニズム』

天内──先ほど、街並みを保存しようというときや分析しようというときには記号論が動員されると言いましたが、いまのところほかに手だてがないという感じがします。

南──例えば、ミース・ファン・デル・ローエやヴァルター・グロピウスはアメリカに亡命し、ル・コルビュジエはフランスに帰化しています。彼らは文字通り、そうした体験を通して国籍や使用言語を横断したわけですが、イタリア語やフランス語、ドイツ語、スペイン語、英語などのヨーロッパ系の言語はどれも近く、基本的に方言のようなものとして捉えられます。国籍や使用言語を物理的に横断する過程で、彼らが理論を組み立てていく背景に、内在的なモチベーションとして、実際に言語の問題があったのではないかと思うのです。もしそうなのだとすると、いわゆるユニバーサルな建築理論の系譜のなかでは、日本語はどうしてもなじまない感じがする。あるいは、別の次元のユニバーサリティに接続しているのかもしれない。市川さんは中国に3年間滞在していらっしゃいましたね。漢字文化圏という意味では中国語と日本語は近いわけですが、この点についてどのようにお考えですか。

市川──日本語とのなじまなさという点からすると、中国語はヨーロッパの言葉に比べたら圧倒的に少ないです。少なくとも私の感覚では、中国と日本の現代語は「ああ同じだなあ」と思うことのほうが圧倒的に多い。単語も文法も、同じか、あるいは感覚的にすぐに納得できる範囲に収まります。大幅に異なるのは発音だけです。私はあまり読めませんが、漢文であればよりいっそうその距離感は縮まると思います。

西洋発のユニバーサルな建築理論との「なじまなさ」ということで言うと、その「なじまなさ」を共有できることが日本と中国の現代建築の興味深いところだと思っています。現代建築史の教科書などを見てみると、日本の建築の流れというのはグローバルなところと一致しているように見えるのですが、根本的にはやはり異なる文化のものだと思うんですよね。しかし、そういう「なじまなさ」について、近現代建築史の流れに参入した国が東アジアでは長らく日本しかなかったから、どうもうまく把握できなかったのではないかと思うのです。非西洋圏の建築が「近代建築」という枠組みに参入するためには、まず初めに自国の伝統建築を昇華的に折衷するしかない。日本には丹下健三がいた。中国には長らく出てきませんでした。「帝冠様式」の亜種みたいなものばかりで、西洋人や近代建築史の視座から評価できるほどに伝統建築を再解釈する建築家が出てこなかった。しかし最近、ついに王澍(ワン・シュウ)が出てきた。中国の伝統と西洋近代を相対的に語ることのできる王澍の登場は日本の現代建築にとっても重要だと思います。日本の現代建築の歩んできた道のりが相対化できる比較項ができたわけですから。これから、日本語と建築理論のあいだにある「なじまなさ」の正体も、もう少しクリアにできるのかもしれません。

乗り越えるべき対象としてのアレグザンダー

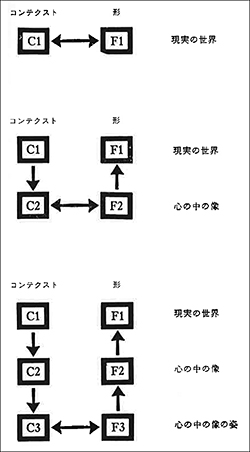

- fig.21──デザイン・プロセスの3段階

乾──最近翻訳された『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 第1巻 生命の現象』では、『パタン・ランゲージ』から時間を経てアレグザンダーの思考が熟成されているからか、それこそ本質とはなにかという部分まで踏み込んでいると感じました。納得するかどうかはひとまずおいて、フラクタルなほうがいいというような原理に到達しようとしています。「パタン・ランゲージ」の欠点をアレグザンダーなりにこの本で補足しているのだと思いました。

天内──スケールの問題をフラクタルで解決するということでしたね。

市川──私はじつは『パタン・ランゲージ』のあとのアレグザンダーがよくわかりません。デザインの新たな言語の辞典として『パタン・ランゲージ』はありましたが、その理論的な解説として書かれた『時を超えた建設の道』を読むと、今度は「言語はいらない」という主張が出てきて面食らいます。たとえばアルコーヴをつくる「パタン」がありますが、より重要なことは、この「パタン」を介さずに「動物」のようにアルコーヴそのものに向き合うことだ、というような記述があるわけです。「パタン・ランゲージ」は言語であるため、結局のところ建築には直接触れることができない(象徴的にしか触れられない)。だから、その象徴を介さずに建築に接することができれば幸福このうえない状態であることはよくわかります。しかし、現代という「自覚された文化」では、そうした「無自覚な文化」における幸福な関係性が成り立たないというのが、「形の合成に関するノート」からの大前提のはずで、どうも納得できません。端的に言って後退しているように思えるし、ちょっと神秘主義的な領域に入っていないかと思うのです。

乾──多くの建築家にとってアレグザンダーの存在が気になり続けるのは、その危うさとおもしろさを併せもっているからなんですよね。評価が揺れ続けていて結論が出ないのです。

南──自分で組み立てて自己解体する。まさにデコンストラクションですよね。非常におもしろい。こうした思考のプロセスを経るのは重要だと思います。

市川──「形の合成に関するノート」から「都市はツリーではない」の流れもそうですが、これほど明快に自分自身を批判的にデコンストラクトした建築家も珍しいですよね。

南──いまは、既存の膨大な知見の組み合わせは無限にある一方で、本当の意味で新しいことを生み出すのは難しい、という状況がたしかにあります。そんななかアレグザンダーは、ひとつのモデルに対してさまざまなバリエーションを用いて理論を組み立て、それらを自己批判的に徹底的に解体していくプロセスをやりきっている。その意味においても彼の思考が、特筆すべき理論であることは間違いありません。

南──たしかに「鏡像段階」と「現実界」「象徴界」「想像界」がちょうど組み合わさったダイアグラムになっていますし、さらに言うと菊竹さんの「か・かた・かたち」のような段階論もオーバー・ラップしますね。

天内──やはり言語、記号論と精神分析学は20世紀のものなのですね。

南──アレグザンダー・リバイバルみたいなものが部分的にであれ現在現象しているのだとすると、21世紀になってもわれわれは半世紀前のアレグザンダーの理論の呪縛からは逃れられないということなのでしょうか。

天内──しかも、アレグザンダーが実践した上手くいってない例をわれわれは目にしているわけですよね。にもかかわらず注目される理由はどこにあるのか。現代においては、作家というあり方がつらくなってきたのかもしれませんね。作家が社会的に孤立していく状況があるとすると、孤立していてもいいのだと割り切ってしまえる場合もあるかもしれませんが、たいていは無理で、作家性とは別のものを求めるときにアレグザンダーが出てくるという構図なのかもしれません。その先がありうるのかどうかがこれからの課題でしょう。

乾──他方で、たしかに半世紀が経つのですが、ものをつくるときにどのようなプロセスが出現するかがものすごくていねいに解説されていて、それがいまだに話題になる理由のひとつなのではないかという気がします。デザイン指南書のような存在ですね。

南──コーリン・ロウの『マニエリスムと近代建築 コーリン・ロウ建築論選集』(ロバート・スラツキーと共著、1976)[邦訳=伊東豊雄+松永安光共訳、彰国社、1981]や『コラージュ・シティ』(フレッド・コッターと共著、1978)[邦訳=渡辺真理訳、SD選書、2009]などと同じように、西洋発の人文主義の系譜のひとつという側面をもっていますよね。『パタン・ランゲージ』は、議論としては明快です。トップダウンではなくボトムアップでまちづくりや設計を実現していくべきアレンジャーになるべきだという考え方は、第2次世界大戦後の民主主義的なあるストリームのなかで必然的に生まれたのだと言えるかもしれません。

市川──近代建築・都市計画は「計画主義」の性格がありますよね。住環境を工場と切り分けるところから都市計画は生まれたし、現実の生活や利用に適した計画を目指したのが機能主義です。アレグザンダーは反「計画主義」の建築家・都市計画家だと言えます。権力者と結託したり、ユーザーの上位に立とうとする建築家がトップダウンに線を引く「計画」を批判して、草の根的に意見を汲み取りながらユーザー参加型で一緒に建築や都市をつくりあげていこうと主張したわけです。こういうアレグザンダーの考え方は民主主義の社会では一定の「正義」があると思います。だから「形の合成に関するノート」から半世紀経ってもアクチュアリティをもって読まれていると思います。 しかし他方では、いつまでもそこに留まっていてよいのだろうか、とも思うのです。たとえば、「計画主義」が根強く残る中国では、アレグザンダー的なボトムアップ式のモチベーションの建築家は社会的な影響力を発するレイヤーに参入できません。あるいはグローバル資本主義のなかでも、そういう建築家は大きな資本が投下されるビッグプロジェクトに携わることはできないでしょう。それで良いのだ、建築家というのはマイノリティとして粛々と手の届く範囲の空間を改善させていくほかないのだ、という考え方はあると思いますし、私もだいたいにおいてそう思ってはいるのですが、一方でイデオロギーや資本のダイナミズムと連動できるような建築のロジックも、そろそろ考えられてもよいような気がするのです。

天内──中国共産主義の官僚主義とアレグザンダーが反対に位置しているのはたしかですよね。

市川──アレグザンダーはバークレイで実際にまちづくりに関わろうとしたようですが、市民活動からまちづくりを行なおうとすると、結局、まち全体を運営する近代的な行政と対立してしまうんですね。行政の組織構成や社会というのは基本的に「近代」的で「ツリー」構造で駆動しているから、反「計画主義」であるアレグザンダーの運動というのは「近代」側のシステムとの接合面を考えないと、現実的には問題が起きて挫折するだけです。つまり近代的な制度の外側の特殊解として片付けられてしまうだけです。

乾──中国は現在極端なタイミングにあるので大変そうですね。日本の地方都市でも、必要性を疑問視するような区画整理を前提とした再開発は行なわれてしまうのでどうしようもない部分はあるのですが、地道にまちづくりをするというレベルにおいては、実際に川越や真鶴町などのように行政でも「パタン・ランゲージ」は使えます。可能性はゼロではない。歴史に接続しているなにかが残っている場所であれば、とにかく有用です。

天内──どうして公共建築の場合はうまくいかないのでしょうか。

乾──公共建築の場合、設計に入る前段の基本計画といわれる段階で、なにをどのぐらいの規模でつくるのかを、組織設計事務所や都市コンサルティング会社が受注して決めてしまいます。その前提ありきで、あとからやってきた建築家が形だけを決めているのが問題なのかなと思います。もし基本計画の段階から住民参加ができるのであれば、まだ可能性はあると思います。

南──ルシアン・クロールのような参加型の建築というのはいままでもありました。しかし、平等とか、コミュニティとか、住民参加という言葉によって、都市や建築をつくることが政治的・倫理的に正しい、と目されることには、おそらく多くの人たちが違和感を持つのではないかと思います。 住まい手や使い手の意思を尊重するというのは、わざわざ言うまでもないような当たり前のことであって、そのことを全面に押し出して創造の理論にしようとすることからは、あえて言えば、どこか「やましさ」の感触を受け取ります。 しかし、言語のアナロジーによって、都市と建築を通して「美しく豊かな発話を行なう」「他者と創造的な交流を行なう」ための、言語習得と応用の方法を模索することは、いまなお、多くの人にとって切実で重要な課題です。グローバリゼーションの進展により、その重要性はますます高まってきている。その意味で、アレグザンダーによる「パタン・ランゲージ」は時代を超えて非常に重要な理論であり、いまも参照源とされるべきポテンシャルを、十分に持っている。

彼の理論に無批判に追従するのでなしに、それを受け止めたうえで、都市と建築をめぐる、新しい「言語」創造の技法が、繰り返し考えられなければいけないのでしょうね。

乾──繰り返しになりますが、アレグザンダーの書籍は、何度読んでもつねに微妙な後読感を覚えます。一つひとつのエピソードに納得できないことが多いからでしょう。ただ、意思は伝わって、普遍的なものを目指そうとしていることはわかります。私の個人的な興味は、なぜそこまでアレグザンダーは普遍的なものを求めようとしているのかということにあります。ここまでずっとやり続けて、さまざまに批判をされつつも一貫してなにかを突き詰めようとしている。さきほどお話にあったようにコンプレックスがあるのかもしれませんが、それ以上になにかがあるような気もします。

市川──評価が微妙に揺れ動くというのはまさにそうですね。アレグザンダーは作品の評価は高くなく、また「パタン・ランゲージ」などでもいろいろと問題が指摘できるのですが、一方で無視できない魅力もある。反「計画主義」の態度は現在の建築においても強く説得力のあるものです。理論的な可能性だけが残されている、と言えるかもしれませんね。最初にも触れたように、20世紀のだいたいの「建築理論」というのは「遺産」的な目線で評価される段階に来ているように私には思えるのですが、アレグザンダーに関してはとくに今後も発展的に、乗り越えるべきものとしてアクチュアルに考えていく必要がありそうです。

[2015年1月19日、LIXIL:GINZAにて]

乾久美子(いぬい・くみこ)

1969年生まれ。建築。乾久美子建築設計事務所主宰。東京藝術大学美術学部建築科准教授。主な作品=《アパートメントI》(2007)、《フラワーショップH》(2009)、《共愛学園前橋国際大学4号館》(2011)、《みずのき美術館》(2012)など。2012年、第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館「ここに、建築は、可能か」(伊東豊雄、藤本壮介、平田晃久、畠山直哉と協働)にて金獅子賞受賞。主な著書=『建築をそっとおいてみると』(2008)、乾久美子+東京藝術大学乾久美子研究室『小さな風景からの学び』(2014)ほか。

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。静岡文化芸術大学デザイン学部講師。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

市川紘司(いちかわ・こうじ)

1985年東京都生まれ。中国近現代建築史。東北大学大学院。2013年から中国政府奨学金留学生(高級進修生)として清華大学に留学。著作=『中国当代建築──北京オリンピック、上海万博以後』(編著、2014)、『中国的建築処世術』(共著、2014)ほか。